歴史考察#127『洋館は江戸時代からあった?』

こんにちは、véritéです。

1871(明治4)年の廃藩置県で、藩庁である「城」も役目を終えました。1873(明治6)年1月14日に「廃城令」が公布されると、明治維新により「陸軍省所管財産」となっていた「城」の土地や建物を「存城処分」として「陸軍省所管の行政財産」とするか、「廃城処分」として「大蔵省所管の普通財産」にして「売却処分」するかに分け、これにより43城(諸説あり)が存城処分、そのほかの「城」のほとんどは廃城。

存城処分といっても城を後世に残すことが目的ではなく、あくまで陸軍用地としての利用が目的。

そのため、軍の施設建設のために広大な敷地を確保すべく、城内の石垣は壊され、堀は埋め立てられ、建物も次々に破却されました。

また、土蔵など使い勝手のよい建物は移築されて再利用。

残った建物は「都道府県庁舎」や「軍施設」へ「転用」されたとありました。

残った建物は「都道府県庁舎」や「軍施設」へ「転用」

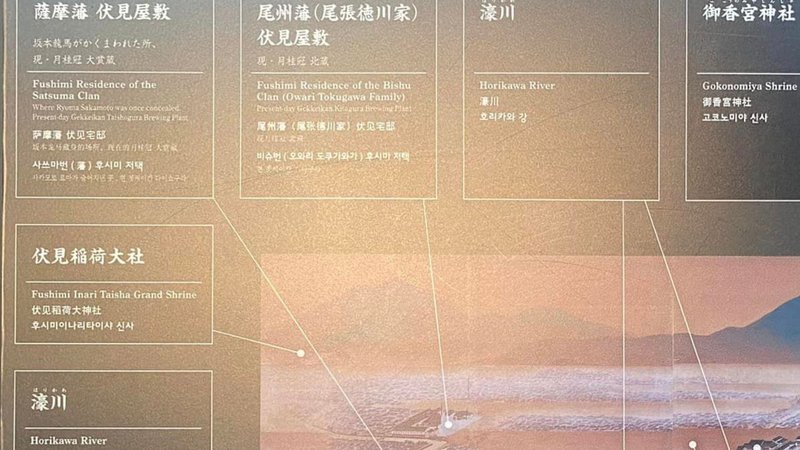

そこで思い出されるのは、京都伏見の月桂冠大倉記念館にある「伏見本店景観図」です。

昭和に描かれたという伏見桃山エリアの絵地図には、たくさんの「洋館」や「煉瓦建築」が描かれており、それらは「●●藩伏見屋敷」と記されていたことです‼

ちなみに、とある方のTwitterで知ったのですが、最近解体された京都伏見の「洋館付き近代和風建築」の「洋館部分」は、弘化2年(1845年)建築であることが判明したようです✨

(1845年は江戸時代ですね‼)

江戸時代に洋館…✨

タイムマシンで江戸時代を覗いてみたい今日この頃です✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?