肩車はダメです/「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展は、未来の鑑賞者たちを育てる場となりえていたか?

【②】

5月12日に閉幕した国立西洋美術館の「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? 国立西洋美術館65年目の自問 現代美術家たちへの問いかけ」。前回①と銘打っていたにも関わらず、②が遅くなったのは子供たちといちご狩りに行ったりしていたせいもあるが、やはりどこか重苦しさを感じていたからだろう。①でも述べたように、ただでさえ難解で、しかも子連れだったためにじっくり鑑賞・理解する余裕もなかった。だったら子連れで行かなければよかったじゃないか、そもそも現代アートを理解できる素養がなかっただけだろう…そんな自戒が渦巻く脳内で、いや、それでも国立美術館は、そんな一般鑑賞者も「良き鑑賞者」に育てるべきなんじゃない?ともう一つの声と相克している。

言い訳を重ねずに素直に感想を述べたい。本展には①で書いたように、チャレンジングな開催趣旨に内心呼応するつもりで、敢えて未就学児の娘2人を連れて、夫と家族4人で訪れた。

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?――国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展 - 文化庁広報誌 ぶんかる (bunka.go.jp)

「今の日本に生きるアーティストが、国立西洋美術館やそのコレクションによって触発されるのかを検証してみたく」「国立西洋美術館の自問であると同時に、参加アーティストたちへの問いかけです。そして、この展覧会を訪れてくださる皆さんとともに考えたい問いにほかなりません」

新藤淳主任研究員が述べる開催趣旨は、どこまでも「自問」と「アーティストへの問いかけ」を強調する。意図的に「アーティスト」以外の一般鑑賞者を排除しているかのような物言いだ。この敢然とした態度に、一般人はどう向き合ったらいいのだろう。個人的には、最後までどこをどう見たらいいのか分からず、地に足が付かないまま浮遊するような感覚だった。

この「分からなさ」が、「ともに考えたい」という新藤さんの狙い通りだったのかもしれないし、実は「アーティスト」と限定しているようで、誰もが手軽に創作・発信できる現代はみんなアーティスト、という意図だったのかもしれない。いずれにせよ、少なくとも表面上は排他的な展覧会でも、それなりの鑑賞料金を取れる国立西洋美術館は、やはり幸福な実験場と言えるだろう。

いざ見始めると、最初の章タイトルからしていきなり「アーティストのために建った美術館?」である。アーティストファーストを標榜した松方コレクションの志を、史料などから明らかにしている。

繰り返しになるが、こうまで「アーティストのため」を強調するのは、やはり明確な排他性を意図しているのだろい。たぶん新藤さんら学芸員や、彼らが付き合いがあるのかもしれない若手現代アーティストたちの間に

「西洋美って印象派展とか、大衆迎合的な展覧会ばっかりじゃん。国立のくせに日本のアートの発展に寄与する気あんの?いまどき、西洋美に行く現代アーティストっていないぜ?」

みたいなやり取りがあったのではないか(※個人の想像です)。それでコロナ禍あたりに少し時間ができた学芸員が「そういえば松方コレクションって何のためだっけ」と史料を紐解いたら「え、そうだったの?!」という展開だったのかもしれない(※あくまで想像です)。

最初の展示室は暗く、作品の色彩も乏しい。壁のずいぶん高いところまで絵画があり、数秒もたたないうちに下の娘がひねひねし始めた。そこで夫が肩車してやると、すかさず監視員から注意が入った。ああ、この辺は美術館だなあと、上の娘の手を引いて離れたところからそれを見ていた私は内心、反感がもたげた。

プライドの高い夫も憤慨しているだろうと、後でさりげなく「幼児に優しくなかったね」と振ってみると、同調すると思ったら、意外にも「それは当たり前だよ」と一言。

「なんで?抱っこはいいのに肩車はだめなの?」

「だって、肩車してると大人には子どもが見えないでしょ。壁や作品に触ろうとしても気づけないんだよ」

さすがに、ミュージアムに携わることもある研究者だった。不当な反感を抱いてしまって監視員さん、ごめんなさい。

ただ、そんな夫をしても、わがままな幼児にかかるとうっかりタブーを犯してしまうのだ。傍若無人な「子連れ様」は、いとも簡単に生成される。

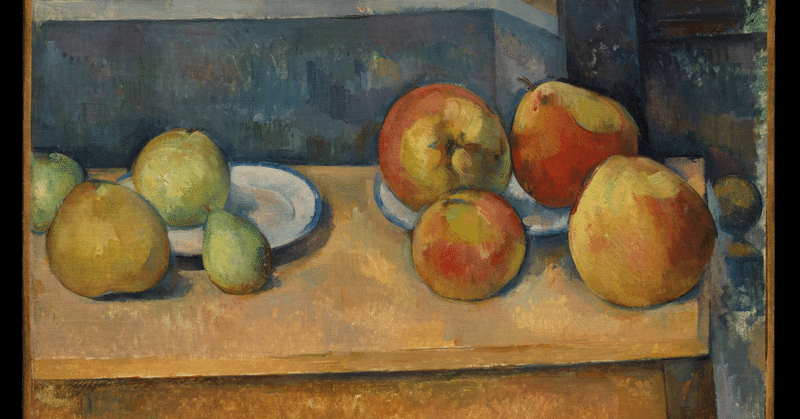

序盤の展示室は迷路のように入り組んでいた。この間取りからして、従来の大広間型とは違い、ここが西洋美術の殿堂であることを忘れさせる。時たま、セザンヌや藤田嗣治といったビッグネームとその馴染み深いタッチに出会うと、知らない街でコンビニかスタバを見つけた時のように、ほっとした。

自分がどこにいるか、何を見ているか分からないのは不安だ。

他の人に見えているのに、自分に見えていないのはさらに不快だ。

内藤礼の部屋はそんな空間だった。プロフィールを見ると、内藤は著名な現代芸術家で、香川県の豊島美術館でぽっかり穴の開いたクレーターのような巨大な建築作品「母型」を見たことがある。しかし本展では、壁の左側にセザンヌの「葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々」、右に内藤による間白い画面が並べてあるだけ。ずっと眺めると、見えてくる「色」があるという。

以前、動物園を取り上げたテレビ番組で、客が一つの展示の前に滞在する時間は極めて短いと言っていた。美術館も恐らく同じで、たとえ好きな作家であっても、そう長い時間同じ場所に立ち止まることは少ない。一つの展示を長時間見てもらおうと思ったら、凝視すればサプライズが起こると期待させる仕掛けが有効だろう。ハシビロコウのように。

仕掛けが難解だと、サプライズが起こる前に離反してしまう可能性があるが、その点では真っ白いキャンバスは、じっと向き合うには向いていた。自己を投影する鏡なのだ。しかも隣に静謐なセザンヌ。鑑賞者が加わることで完成する、見事な一期一会の参加型アートと言えそうだ。

ところが当然というか、この作品は幼い子どもを連れた鑑賞者を想定していなかった。抱っこして眺めようにも、非日常空間に戸惑って興奮した子供は、その部屋の集中力を著しく削ぐ。残念、というほかない。子供を抱いて顔を伏せて、その場を立ち去った。

会場での「ああ、ちっとも楽しめない」という感想の割に、既にいま2500字を超えている。子連れと現代アートの取り合わせは、不満というエンジンにブーストされて、露悪的なおしゃべりが生成されやすいのかもしれない。③はもう少し、建設的な鑑賞レポートを目指したい。そして子ども自身が、展示を楽しめる瞬間はあったのかも振り返りたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?