大川清 古代のかわら

序

本書は教養文庫の一冊『かわらの美j と題して社会思想社よりいくたびか版を重ねたものであったが、刊行後三十年を経過すると古書扱いを受け、いつしか重版を絶たれたのである。しかし、しきりとその重版の要望を聴くにつけ、若干の補訂の後、上梓のはこびにもってゆきたいむねを社会思想社に相談すると共にたまたま古稀を迎えるにあたり記念銘のひとつにもなればと思い、旧著を補訂して『古代のかわら』と改題して上梓する次第である。

平成八年立春 桃 林

凡例

一、本書では左の時代区分によった

・飛鳥時代538年(仏教伝来)~645年(大化改新)

・奈良時代前期645年~710年(平城遷都)

・奈良時代後期710年~794年(平安遷都)

・平安時代前期794年~897年(醍醐天皇即位)

・平安時代後期897年~1185年(平家滅亡)

一、資料のうち、東京国立博物館、奈良国立文化財研究所、宮城県多賀城跡調査研究所、広島県立歴史民俗資料館、筑波大学、国学院大学、東北大学考古学研究室並びに各個人の蔵品を使用させていただいた。

なお、所蔵者名の記入は省略させていただいたので御諒承を賜わりたい。

一、写真の一部は藤島亥治郎、藤沢一夫、小田富士雄、金井塚良一、石山勲先生撮影のものと京都府史蹟調査報告書などから転載させていただいた。

一、本文中の「文字瓦の研究法」は『季刊考古学第一八号j 雄山閣出版(株)刊、「古瓦文様の種類」は『新版考古学講座第一巻j 雄山閣出版(株)刊より転載させていただいた。

一、(大古5⃣五八二)は大日本古文書五巻五八二頁の略である。

かわらの誕生

かわらは生きている

静かな山裾に30~40戸の民家がある。屋根はくすんだネズミ色の瓦葺で、陽の光をにぶくかえし、漆喰の壁は白く、あざやかに眼の中にとけ込んでくる。この色調は日本の民家のもつ伝統的美しさの―つである。山間の部落には河原石を沢山のせた板屋根、広々と続く水田のあちこちに点在する、数々の草葺屋根、黒ずんだ瓦屋根の町並、赤焼瓦の屋根が陽にはえて光る町並等々、南北に細長い日本の風土は民家の屋根の形や材料にさまざまな変化を生み、永い年月にわたる人々の生活の知恵をくみとることができる。

日本の住居は、7、8千年以前といわれる縄文時代のはじめ頃、地面を50~60センチ掘りくぼめ、数本の柱を立て、屋根を草で葺いた竪穴式住居からはじまる。紀元前3世紀頃、新しい食糧生産の方法である稲作の技術が大陸から伝えられ、金属器の使用とともに文化は飛躍的に発展した。その後、水田農業を基盤として富の蓄積がおこなわれ、貧富の差は次第に大きくなり、貴族層の発生をみるに至った。やがて、氏族間には支配関係が生じ、勢力のある氏族の上(氏上・うじがみ)は巨大な富を蓄えるようになった。しかし、5世紀頃には、これら諸氏族の多くは大和朝廷への服属を完了していたようであった。

このような貴族の発生は、大陸からの新文化を存分に摂取し、建築にも新技術、新様式が取入れられるようになった。そして、出来上ったのが、従来にみられなかった、床を高くした切妻造の建築で、伊勢神宮、出雲大社、住吉大社などの本殿にみられる様式のものである。このような神社建築によって、大和朝廷の宮殿や氏上の住宅を偲ぶことができる。

6世紀になって仏教が伝来した(538)。この異国の宗教を崇ぶべきか、廃すべきかで氏そがもののぺすしゅん族間に紛争がおこり、崇仏派の蘇我氏が物部氏等の廃仏派を破って勝利を収めた。崇峻天皇くだら元年(588)に百済国より仏舎利をはじめ、多数の僧侶と建築技師を献じてきたので、蘇我馬子は飛鳥の樹葉(このは)の家をこわして寺を造りはじめた。すなわち、崇峻天皇3年(590)の冬には木材の伐りだしがはじまり、推古天皇4年(596)冬11月、6年余の歳月を費して完成した。寺は法輿寺(ほうこうじ)・元興寺(がんごうじ)・飛烏寺と呼ばれた。皇極天皇3年(644)の正月には中大兄皇子と藤原鎌足が、この寺の西の槻(つき)の木の下で蘇我氏討伐の謀略をめぐらし、翌年6月、討滅の時には中大兄皇子側の拠点として使われるなど、いくた事件の背景として史上に登場してくるのである。この寺の建築にはそれぞれの専門技術者が指導にあたった。これまでの宮殿では屋根を板葺にしたものなどが最高の建築であったが、飛鳥寺ではじめて屋根を瓦葺にすることになった。わが国、瓦葺建築の最初のものである。その後、四天王寺(大阪) ・法隆寺(奈良)などの寺々が相ついで建立され、ともに瓦葺の大伽藍(がらん)であった。

寺院建築の技術は大陸式の宮城にも採用され、藤原の宮(持統天皇8年、694~元明天皇和銅3年、710/持統・文武・元明3代17年の都)ではじめて屋根を瓦葺とした。一方、庶民の住宅ではどうであったろうか。平城宮の造営が一段落した頃、聖武天皇の神亀元年(724)に五位以上の高官と、庶民であっても財力豊かなものはかわらで屋根を葺き、柱を赤く塗り壁を白くした住宅をつくってもよろしいということになったのであるが、実現は困難で、わずかに藤原仲麻呂など一部の高官だけに止まった。庶民は依然むかしながらの竪穴式住居や平地に柱を立て屋根を草費きにして土間にムシロなどを敷いて生活していた。万葉集の山上憶良の貧窮問答の歌にある「伏廬(ふせいお)の、曲廬(まげいお)の内に、直土(ひたつち)に、藁(わら)解き敷きて父母は、かくみうれい枕の方に妻子どもは、あとの方に囲(かくみ)いて、憂(うれい)さまよい…」などは、せまい土間にわらを敷いて一家6、7人がからだを寄せあってわずかな暖をとりながら寝ている様子を歌ったもので、庶民の住宅がいかに粗末なものであったかを偲ぶことができる。

時代は、平安、鎌倉、室町時代と移り変わり、江戸時代になっても、はじめの頃は、かわらで屋根を葺いた建築は寺院、城郭などきわめて限られたものであった。江戸時代には、江戸・大阪をはじめ多くの城下町が発達し、民家が軒を並べるようになっても、屋根は板葺や草葺であった。しかし、民家の密集は一度火が出たら風にあおられて燃えひろがって大火となった。萬治3年(1660)2月には「茅屋はたとえ暫時の間なりとも土もてぬるべし、板屋は蠣殻か芝あるいは土ぬるとも心にまかすべし」(大成令)といった布令が出ている。この布令の前々年(1658)正月10日に大火があり、さらにその前年、明暦3年(1657)正月18日から翌19日にかけて江戸市中の大半を消失し災死の男女10余万人と伝えられる通称振袖火事があった。このように連続して大火に見舞われると民家の屋根が問題になってくることは当然である。しかし、屋根を瓦葺にすることは経済的に困難であったから、依然として草葺、板葺が江戸庶民の頭の上を覆っていたわけで、せめて土や蠣殻などを屋根にのせることで防火の対策とせざるを得なかった。その後、幕府としても種々苦慮の末、防火上、場所によっては強制的にかわらで屋根を葺いたり、柱を外に露出することや板壁を禁じ壁で塗り込む塗屋造(ぬりやづくり)とした。享保(1720代)頃にはこういった瓦葺、塗屋造の家がかなり多くなってきた。明治になってから国民経済の向上にともなって庶民の住宅も瓦葺に改良されてきたが、大正12年(1923)の関東大地震で瓦葺の屋根は地震の場合に危険度が大きいというので、鉄板葺の屋根が流行した。その後、粘土を材料とする瓦とセメントを材料とする瓦があらわれ、ともに研究が進み、今日の住宅の屋根を色とりどりの瓦によって葺きあげるようになった。

このように18世紀以降、庶民住宅に導入された瓦は、雨水を防ぎ、火を防ぐ点でたいそう役立っている。ところが、世の中で、役にたたないもののたとえに「瓦礫(がれき)の如し」といった言葉がある。こういうたとえを発明したのは、瓦の有難味を忘れた人であるのかも知れない。有難味といえば、そればかりではない。飛鳥時代、奈良時代、平安時代などの歴史を研究するのには、同時代につくられた歴史書や古文書等を史料とするが、その他に遺跡、遺物の方面からも研究が進められている。遺物の材質には金属、木、土等々さまざまなものがあげられる。土製品は粘土を焼いてつくったもので、容物(いれもの)とか瓦などがそれである。瓦には文様やヘラで文字を書いたり、印章を押したものをはじめ、制作の技術を知ることのできる痕跡などがのこっている。これを研究することによって、宮殿、都城、寺院の歴史を文献史料とともに明らかにすることができる。ことに文献にはまったくあらわれない寺院が全国には多数にのぼり、それらは、樹木におおわれた山林や畑となって土中に埋もれている。そこからはわれた瓦が無数に出てくる。寺院の跡が畑であれば、そこから出てくる瓦くらい役にたたないやっかいなものはない。耕作のたびに鍬の先が欠けるし、深く掘り返すと瓦にぶつかるし、作物の出来はよくない。あげくのはては瓦を掘り起し、雨季や霜どけでぬかるみになる農道へ砂利のかわりに敷いてしまうのがせいぜいである。

しかし、その名も知れぬ寺院の歴史については誰よりも、農道へすてられた瓦が一番よく知っている。そこで、泥によごれた瓦を水できれいに洗い、私が静かにたずねると、われわれの知らなかった出来ごとについて、それこそ、生きるもののようにトットツと語りはじめるからたのしい。

かわらの名前

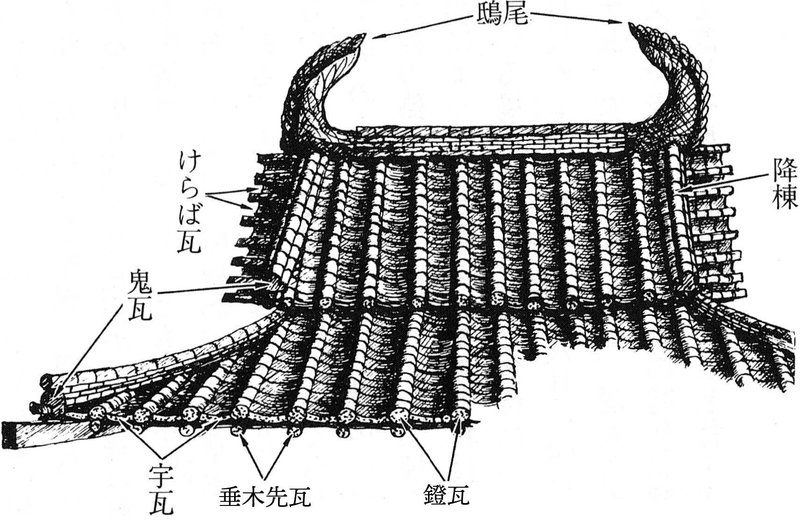

わが国最初の寺院建築は、蘇我馬子が飛鳥の地に建立した法興寺(飛鳥寺)であるが、いまは、わずかにその遺構を土中に遺すのみで、建築構造の詳細を知ることはできない。しかし、それに近い時代の建築として法隆寺西院の塔や金堂(7世紀)がいまなお斑鳩の里にある。また、同時代の建築模型としてその精巧さをほこるものに玉虫厨子(法隆寺)がある。いま玉虫厨子によって当時の屋根瓦の種類や使用箇所を知ることにしよう。

(図は筆者模写)。

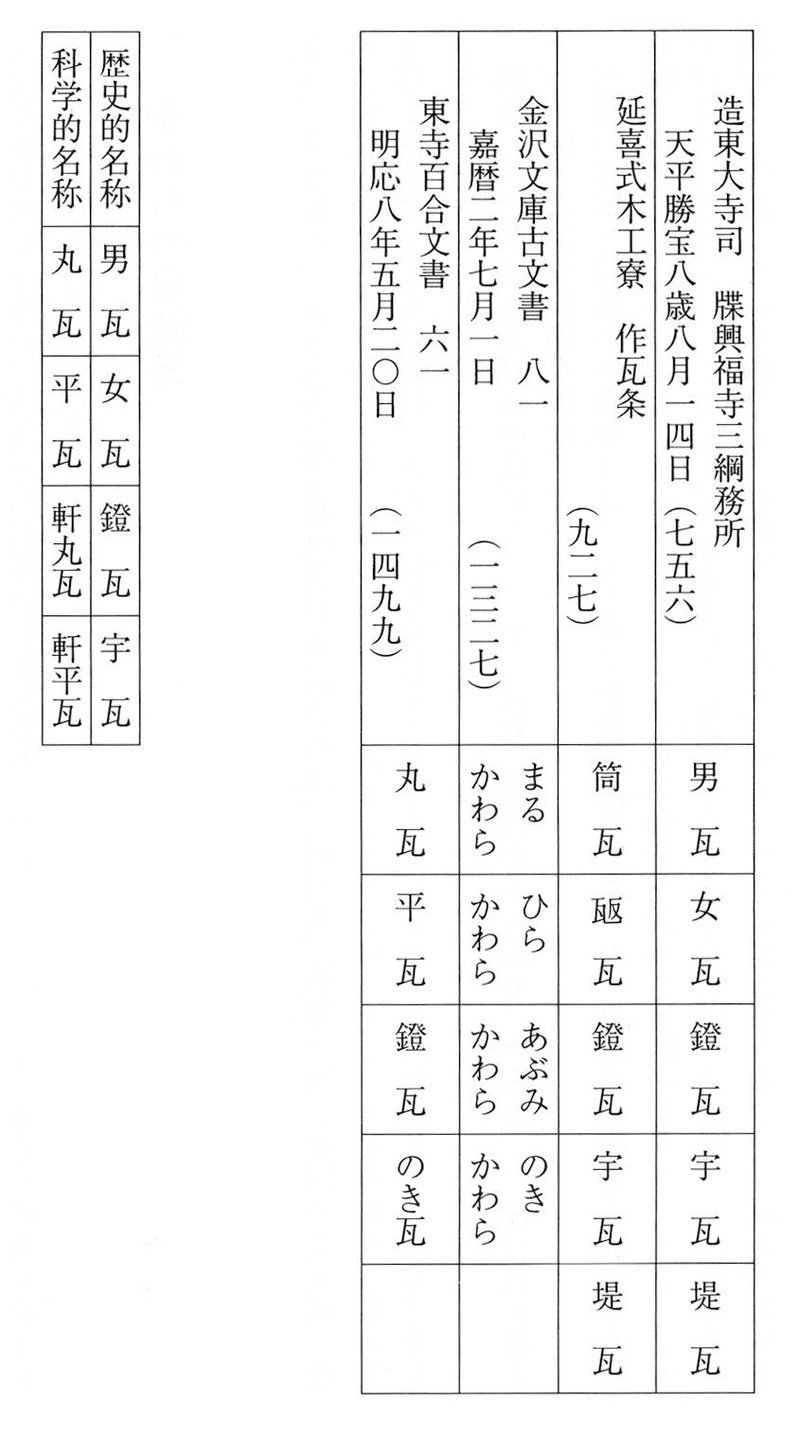

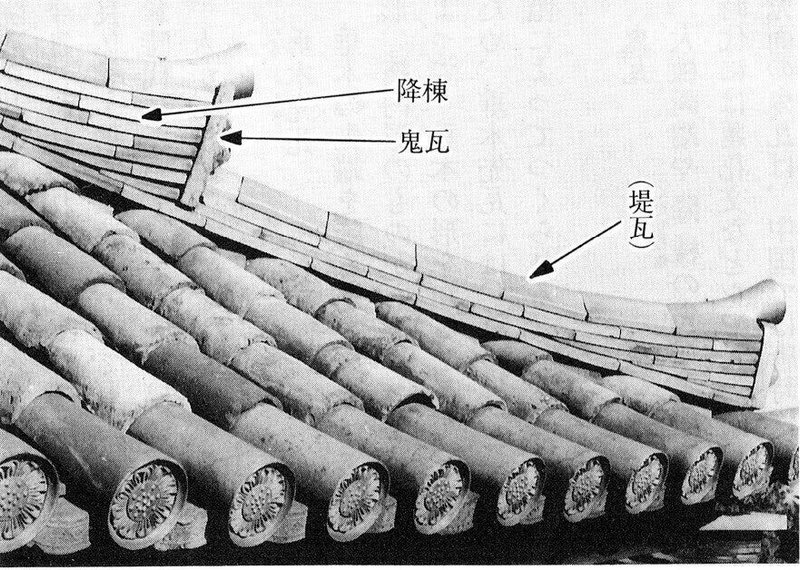

玉虫厨子は、当時の宮殿建築を模したものとして建築ばかりでなく、工芸、絵画などの面から貴重な遺品である。屋根は切妻造りの四方に庇(ひさし)が発達して、入母屋造りが形づくられる過程を物語る資料でもある。図示のように大棟(おおむね)の両端にあるのが、鴟尾瓦(しびかわら)で、後世「しゃちほこ」にかわってくる。屋根は本瓦葺といわれるもので、長方形のややそりをもた瓦(女瓦・めがわら)を屋根一面にならべ、両者の間に土管を半載(はんさい)にした形の男瓦(おがわら)をふせたものである。男瓦列と女瓦列の最下端は軒先で、そこには男瓦の先端に鐙瓦(あぶみがわら)、女瓦の先端に宇瓦(のきがわら)が配置される。もっとも、玉虫厨子のつくられた頃は宇瓦が一般に普及していなかったらしく、見当たらない。屋根の下には垂木(たるき)があって、その先端には垂木先瓦と呼ばれる瓦が釘で止めてある。大棟両端の鴟尾瓦のところからさがっている降棟(くだりむね)と、切妻屋根の下につけられた四方の庇屋根の稜線にも棟がつくられている。棟をつくるかわらは多く女瓦半載の瓦を積み重ねて堤のようにつくるので堤瓦(いまは熨斗瓦・のしがわら)と呼ばれている。降棟の先端をふさぐための飾り瓦を鬼瓦といい、大棟の鴟尾のかわりに鬼瓦がつかわれる。このほか、使用箇所や形によって数種ある。瓦の名称は、研究の便宜上つけたものもるし、昔からの名称をつかっている場合もある。瓦の名称についての最も古い記録は、東大寺正倉院にのこっている奈良時代の天平勝宝8歳8月14日(756)付の文書(正倉院文書という)で、それには、男瓦、女瓦、鐙瓦、宇瓦、堤瓦の五種類が記されている。その後、時代の変遷にともない瓦の文様や形から、それぞれの時代に呼ばれていた名称が古文書に記されている。いま代表的な古文書とそれに記されている名称を表記してみよう(下の右表である)。

ところが、現在、正倉院文書に記された歴史的名称を使う研究者と建築史学者足立康博士が化学的学術語として提唱した名称を用いいる研究者がある。両者の名称を比較した表が下の左表である。

で、さらに東寺百合文書の名称と同じ丸瓦、平瓦、鐙瓦、宇瓦を用いる研究者もある。この場合、科学的名称の前二者と歴史的名称の後二者を併用しているわけである。本書では基本的には歴史的名称を用い、古来から名称のわからなかったものについては、多くの研究者が従来から名称しているものにしたがうこととする。

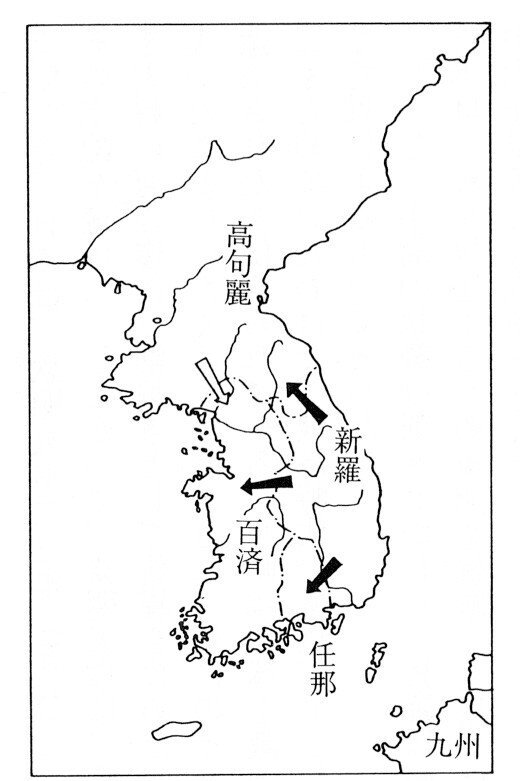

かわらの血統書

わが国、古瓦文様の基本は、すべて朝鮮半島や中国大陸から伝えられたといっても過言ではない。すなわち、日本の古瓦文様は朝鮮半島の百済、高句麗、新羅三国と中国の大国隋、唐の系統に大別することができる。ふる<飛鳥寺、四天王寺、法隆寺といった飛鳥時代寺院の瓦文様が百済系であることは、あまりにも有名なことである。ただ、その間にあって日本で考案された文様もみられるのである。

朝鮮三国系の古瓦文様は時代によってその流行に変化がみられる。それは、三国の政治勢力とわが国との国交関係を反映している。

当時の日本と朝鮮半島諸国とは、きわめて密接な関係にあった。建国後、間もない百済が高句麗の南下を迎え撃つため、367年日本にはじめて使者を送って援助をもとめてきた。日本ではこれにこたえて369年大軍を派遣し、弁韓地方(半島の南部)を占領して任那の基を開いた。任那の地は小国分立の状態であったが、日本は任那に日本府を置いてこれらの諸国を支配した。日本は、欽明(きんめい)天皇23年(562)に任那が新羅に滅ぼされるまでの永いあいだその支配を続けた。したがって、欽明天皇は、新羅に滅ぼされた任那を再建するため紀男麻呂(きのおきまろ)を大将に河辺瓊缶(かわべのにヘ)を副将軍として新羅を攻めたが成功しなかった。天皇は自分の治世に任那を失ったことにいたく心をなやまされ、死にのぞんで皇太子を呼び寄せ、手をとって任那再建を遺言されたと伝えられている。当時は新羅を敵国としていたわが国は、大陸文化の摂取を百済にもとめていたわけで、飛鳥時代の文化が主として百済経由によって築かれたのは、このような背景によるものであった。

しかし、半島の状勢は刻々とかわり、新羅は中国の唐と結んで660年百済に兵を進めた。日本はこれを救援するため軍団を筑紫(九州)に集結した(661)。斉明天皇並びに皇太子中大兄皇子らも軍団とともに海路筑紫に赴いた。天皇ははじめ磐瀬行宮(いわせのかりみや・福岡市三宅)におられた。5月には朝倉橘広庭宮(福岡県朝倉郡朝倉町)にうつったが、天皇近侍の人々のなかから病死者が多くでた。そのうち、7月になるとついに天皇もなくなられた。旅の疲れと夏の暑さに加え、チフスのような伝染病によるものであったかも知れない。中大兄皇子は母の死をいたむいとまもなく、軍団の指揮にあたられ、那の津(なのつ・博多湾)に近い長津宮に大本営をうつした。662年正月第一軍団(5千)が海を渡って半島に上陸、百済、日本連合軍は新羅、唐の連合軍と各地で合戦した。663年3月、日本からの第二軍団(2万7千)が到着、百済軍の士気は大いに高まった。一方、唐の増援軍7千が到着し、彼我決戦のときが刻々とせまってきた。日本の第一、第二軍団はあわせて3万2千であった。動員は全国に及んだであろうが、朝鮮への上陸軍団は筑紫、筑後、肥後(九州)・伊予、讃岐(四国)・備後(山陽). 陸奥(東北)諸国の兵であった。同年8月27、28両日にわたって白江の江口で両水軍の決戦が展開された。いわゆる白村江(はくすきのえ)の戦いがこれである。戦況は日本、百済連合軍にとって利なく、「四たび戦って捷(か)ち、その舟四百艘を焚(や)く」と『旧唐書』には日本側の敗北が記され、『日本書紀』には「官軍敗績(はいせき)し、水に赴きて溺死する者衆(おお)し」とある。白村江の戦いは日本、百済連合軍の惨敗におわり、百済の命運もここにまったくきわまり(663)、百済再興のくわだては水泡に帰したのである。

百済が滅亡すると新羅は唐を援けて高句麗を南北からはさみうちにした。高句麗の都、平壌は包囲され、月余してついに降服し、ここに高句脆もまた滅亡(667)した。唐は平壌に安束都護府(あんとうとごふ)をおいて高句麗の旧領を支配したが、十分に力をそそぐことができなかった。そこで、新羅は唐の力の及ばないのに乗じて大同江南の半島を統一した(677)。

日本は4世紀頃すでに半島において任那を支配して、先進文化を摂取していたのであったが、聖徳太子は隋に小野妹子を遣す(607)など、大陸の先進国と直接に国交を開いた。間もなく中国では隋が滅んで唐が建国した(618)。舒明(じょめい)天皇2年(630) 第1回の使節を唐に遣わした。ついで孝徳天皇白雉(はくち)4年(653)、同白雉5年(654)、斉明天皇5年(659)、天智天皇4年(665)とはげしく回を重ねて唐へ使節を遣している。これは国内状勢の変化(大化改新〈645〉)と国際関係の緊張を意味するものであった。新羅との国交は天智天皇7年(668)に開始された。唐へは翌8年(669)第6回目の使節が派遣され、その後、半世紀近くは使節の派遣がおこなわれなかった。このように大陸並びに半島諸国と日本との複雑した国交関係は、古瓦文様にもさまざまに変化をもたらしたのである。

飛鳥時代には百済との国交がさかんであったため百済系が圧倒的に多かったが、新羅に対する牽制策として高句麗とも親しくしたため高句麗系のものが若干みられる。奈良時代前期になると百済系の優勢は変らないが、それに加えて高句麗、新羅両系のものが次第にあらわれるようになり、奈良時代後期には新羅系が首位を占め、次いで高句麗系もかなり多くみられるようになった。しかし、その反面、百済系はその国の滅亡と関連して極端に少なくなってきた。平安時代になると新羅系が多くなり、さらに中国唐帝国系文様を主流とする所謂白鳳美術といわれる一時代が成立する。この時期が日本の古瓦文様の最盛期といえる。

また、三国系古瓦文様の流行地域をみると、百済系が畿内を中心として四国、九州に及び、東は近江、尾張あたりまでで、いわゆる関西地方を主としている。これは、はやく帰化した百済系の人々が、これらの地方に先住したことと、百済と日本の親交関係によるものであろう。高句麗系は山陽、畿内、東海、東山、奥羽の諸地方に分布し、その中心は近畿以東にみられる。このことは、高句麗の帰化人が多く東国に配されたがためであろう。中国隋、唐系文様、新羅系文様は時代が降ってから流行をみたもので全国的に分布している。これら三国系古瓦文様のみられる地域には、それぞれ婦化人の居住していたことが、『日本書紀』『続(しょく)日本紀』をはじめ『新撰姓氏録』 によって十分理解できる。また地名にも三国系の名をいまに伝えているものがある。

かわらの故郷

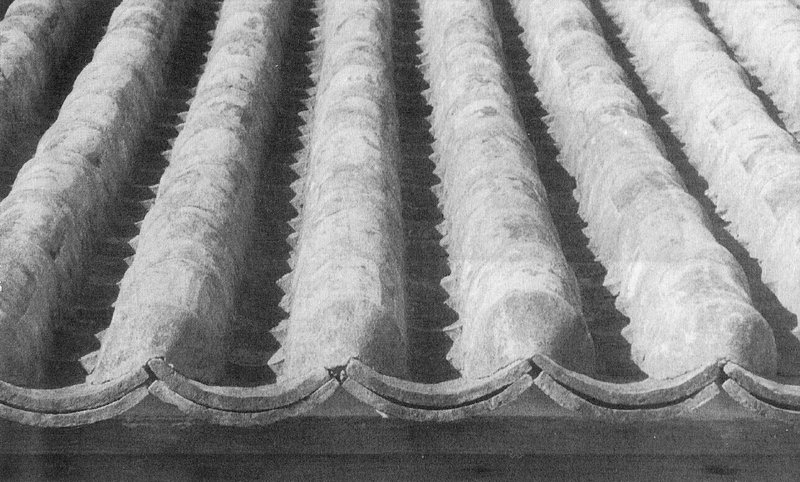

軒先を飾る文様瓦(瓦当)が発明される前の状態を類推させる瓦屋根の葺き方がある。それは那覇市首里の民家の軒先である。男瓦、女瓦による本瓦卦で、男瓦と男瓦の接合部分は台風を防ぐため漆喰(しっくい)で塗りかためてある。女瓦の軒先部分には2枚重ねの女瓦を配してある。3枚重ねると三重弧文宇瓦と同じことになる(宇瓦の発明はこんなところにあるのだろうか)。軒先の男瓦の端は漆喰でふさいである。半瓦当は、このふさいだ部分に粘土板をつけたところから発生したのであろう。そして、さらに女瓦と女瓦の接する部分をかくすように男瓦先端を工作するには、円形粘土板をつけることがみた目に美しい。

(前3世紀)p23

(前3世紀)p23

漢時代(前206~220)になると、瓦はさかんに宮殿、官衙に用いられ、半瓦当はやがて円形の瓦当へ発展する。漢時代の瓦当文様には、わらび手文をはじめ、吉祥をあらわす白虎、玄武、朱雀など数多くの変化に富んだ動物文、また、文字を配して文様としたものが流行し、文様面に一字、二字、四字、四字以上の各種を記し、なかでも四字のものがもっとも多く、書体は篆書(てんしょ)のものが大部分で隷書(れいしょ)のものもあった。たとえば、「宮」「官」「上林」など建物の性格をあらわすものと、「千秋萬歳」「長生無極」「高安萬世」などの吉祥をあらわすものなど、きわめて多彩であった。文様は円を四分して配置することが基本的であった。漢帝国の版図拡張は、朝鮮半島北部に楽浪郡をおき(前108)漢文化が移植された。ここにも当然、瓦葺の官衙が設けられたであろう。ことに「楽浪礼官」「楽浪富貴」の文字を配した瓦当の発見によって、楽浪郡治跡を知ることができたのは有名である。

南北朝時代(5~6世紀)の瓦当文様には蓮花文が流行し、南朝の瓦当文様は朝鮮の百済に仏教とともに影響をあたえた。

唐時代(713~907)の瓦当文様は前代からの系統をうけついではいるが、すでに退化のきざしがあらわれてきた。中国の瓦文様は、漢代を頂点として以後退化の一途をたどるのである。

朝鮮での瓦の歴史は、半島北部の地に楽浪郡がおかれたのにはじまる。その後、この地を高句麗が支配(313)支配するようになってからも、その文化を受継ぎながら瓦当文様を考案したのである。ことに女瓦の一端に指をおしつけた宇瓦の祖形的なものの出現は注目すべき発明といえる。この時代には百済の瓦文様は高句麓のように漢代瓦当の名跡を継ぐものとは別に、中国南朝の仏教文化を直接うけいれて発達した。日本は百済と親交あつく、仏教をはじめ、中国の文物は百済を経由して伝えられた。ことに6世紀末、飛鳥寺の建立は百済から仏像はじめ諸経典の献上と僧侶並びに多数の建築技術者の派遣されたことによってなされた。

百済、新羅も高句麗と同様、宇瓦は祖形的な段階から脱皮しえずにおわった。しかし、7世紀中葉、新羅が半島を統一(677)するころになって、宇瓦が文様瓦の一種として登場してくる。つまり、鐙瓦と宇瓦というセットとして軒先を飾るようになる。新羅が半島を統一してからは、鐙瓦、宇瓦、塘をはじめ各種の瓦は、繊細華麗な文様をきそってつくり、東亜古瓦史上の全盛時代を築いた。8世紀以後、日本の瓦文様にかなり強い影響をおよぼすに至った。

しかし、この華麗をほこった新羅の瓦文様も、やがてこの国が亡び、高麗が建国(918)するころには、花の色香があせるように、半島の瓦文様も衰退していくのである。

古代人とかわら

瓦屋ー瓦工場

粘土と薪と水

古代における宮殿や寺院の造営は、設計にしたがって木材の伐り出し、石材の運搬・加工、屋根瓦の生産などからはじまる。

古代において瓦工場を設置するには、瓦に適した粘土・薪(燃料) •水・交通・労働力などの条件がそろっていなければならない。わけても粘土と薪と水は瓦つくりばかりでなく、焼きもの全般に共通した条件である。交通の問題は瓦を造営現場へ運搬する道路(距離)やそれに要する時間などを考えねばならないが、実際にはかなり遠いところに工場がつくられている例が少なくないので、距離の遠近はさほど問題にはならない。労働力は、実際に瓦をつくる工人はもちろんのこと、薪の伐採・運搬・粘土の掘り出し、焼きあがりの瓦を造営現場へ運搬することなどに必要な人員のことである。ことに、造営事業全般の経営面からは、瓦工場と現場との距離が近いということは理想的である。しかしながら、かなり遠いところに工場をつくり、運搬に莫大な労働力をついやさなければならなかったというケースのあることは、やはりそれ相当の理由があったからにほかならない。このように瓦工場の設置にはいくつかの条件を必要とするけれども、粘土・薪•水の三つが決定的条件となる。そして瓦窯の多くは丘陵の斜面に構築されるのである。

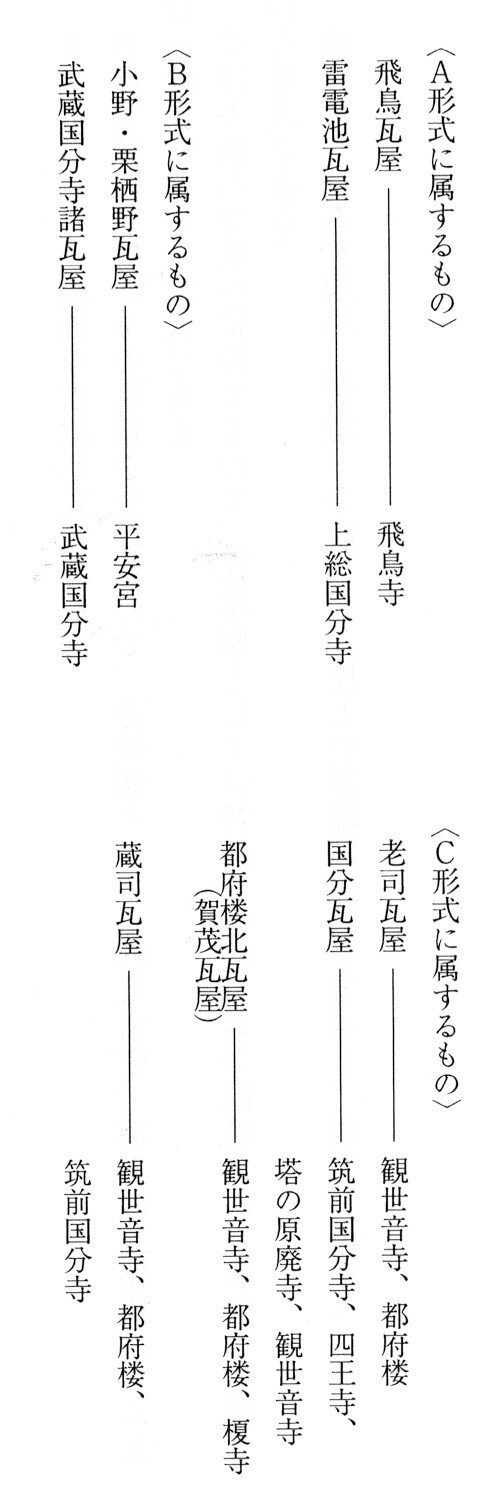

瓦工場は、粘土をこねて瓦の形をつくり、それを乾燥し、窯に詰めて焼きあげるまでの作業の一切がおこなわれる。こういう瓦工場を、奈良•平安時代にはどんなふうに呼んでいたものであろうか。試みに、同時代の文書をしらべてみると「瓦屋(がおく)」と記されている。しかし、これには二通りの意味をもっている。一つは、瓦工場で作業する比較的粗末な建物を指した場合と、もう一つは、瓦工場全体を指してるものとがある。後者のように広義につかわれ、瓦工場の名称をあらわしている例としては、平安宮造営に活躍した瓦の工場の「小野瓦屋」「栗栖野(くるすの)瓦屋」というのがある。また九州大宰府の観世音寺出土瓦に「平井瓦屋」と叩具に刻まれたものがあり、都府楼(とふろう)跡をはじめ、付近の観世音寺、蔵司(くらのつかさ)跡、筑前国分寺跡などからは、「平井瓦屋」を省略した「平井瓦」「平井」と記された数種類の瓦が数多く発見されている。

瓦屋の遠近

瓦屋は寺院などの造営現場に近いところにつくられた場合と、反対にかなり遠い場所とがある。前者のような近接地といえば、目と鼻のさきに設けられたような場合で、反対に遠く離れたところ、と一口にいっても、そのうちにはさらに遠近があるわけで、遠距離・中距離というようにわけることができる。距離は、本来、交通路線で計るべきであるけれども、ここでは便宜的に地図上の直線距離で一、二の宮殿や寺院とその瓦屋との関係をみることにしよう。

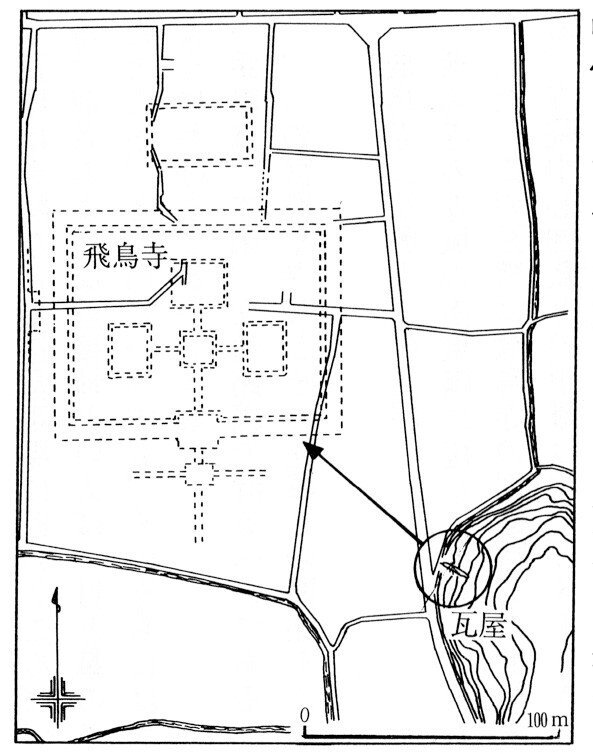

飛鳥寺(法興寺)の瓦屋

飛鳥寺の寺域の南東隅に接して小高い丘がある。この丘陵の斜面をくり抜いて登窯がつくられた。この瓦窯は飛烏寺の創建時(6世紀末)につくられたもので、わが国最古の瓦屋である。寺院中心伽藍との距離は約75メートルという非常に近接したところにある。

この寺院は百済人技術者によって造営され、瓦つくりも瓦博士と呼ばれた4人の技術者を中心としておこなわれた。

平城山(ならやま)の瓦屋

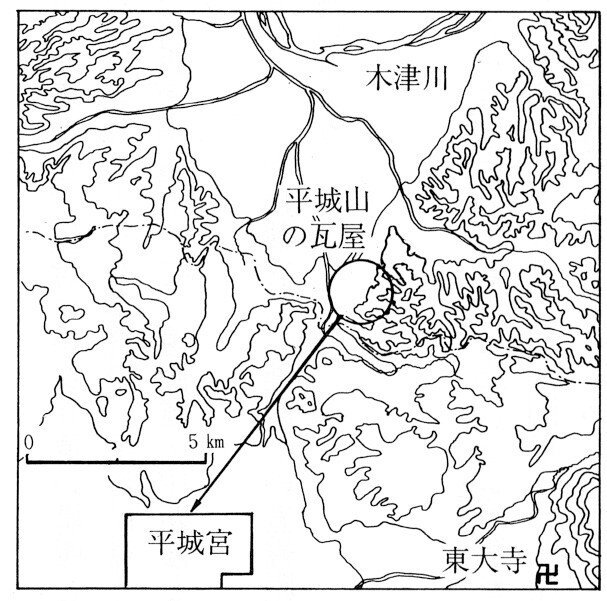

平城京の北に山城国とを境する低い丘陵(平城山丘陵)の北側斜面の広い平らな丘陵の上に上人ヶ平(じょうにんがひら)遺跡がある。

この丘陵の平場の中央部に東西棟の4間(ま)と9間(ま)の掘立式建物の跡が4棟南北に軒を接するように並んであった。この建物は広い土間の建物で、柱は多く4間9間の建物を連係して大屋根を架構したもののように理解されているようであった。4棟連係の建物は、1棟が約90坪の広さで、4棟の間を含めた総面積は約360坪となる。この面積の半分の180坪に生瓦を乾かし並べるとしよう。生瓦の巾を約1尺、背中合わせ腹合わせに並べると6尺で約20枚の列ができ、その列が6列で6尺、つまり1坪にざっと120枚少なくとも100枚の生瓦を並べ乾かすことができる。これを規準にすれば21,600枚、坪100枚として18,000枚を干し並べることができ、さらに二重に積み重ねて乾かせば2倍の43,200枚少なくとも36,000枚を収納することができる。

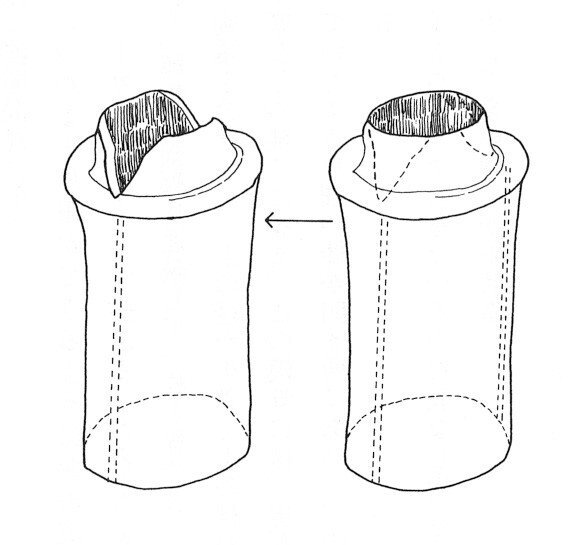

また、総面積360坪の半分の180坪で生瓦を作ると仮定し、生瓦の造り方とその面積などについて考えてみなければならない。―つには桶に粘士板を巻きつけて、のちに四分割する桶巻作りと称されている作り方と二つには模骨(もこつ)を下に置いてその上に女瓦1枚または2枚分相当の粘土板をかぶせて叩きしめ、後に2枚作りであれば分割する作り方がある。これらの作り方を実験してみたが、結果として桶巻作り方式は人手がかかりすぎる。仮に『延喜木工寮式』の規定に合致するように桶巻方式で作るとすれば、桶1本で女瓦4枚ができることになるから、瓦工1人が日に90枚作るとすれば、瓦工1人が桶に巻くこと22本、ないしは23本で、桶巻1本を約20分位の時間内に桶に巻き、叩きしめて乾燥場へ運ぶことになる。私の実験からは、とても無理なことで、仮に2人で取りかかったとすれば、桶巻1本に要する時間は先の半分、つまり10分間で仕上げねばならないことになる。

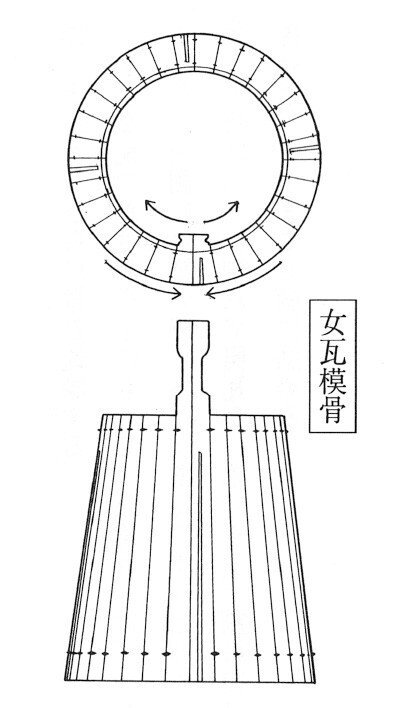

次に、女瓦の1枚または2枚作りについて考えてみよう。1枚または2枚用の模骨を何組か準備する。丸太をうまく利用したり、細長い木の板(小札)で模骨を作る。模骨の上に粘土板をのせて叩きしめた後、模骨と共に移動可能な模骨をアトリエの広さに比例して設置する。模骨の数はアトリエの広さと乾燥スペース、収納保管期間の変化によって模骨の基数に違いが生ずると思う。こういった粘土置場、生瓦を作る作業場、乾燥(室内)などのスペースは、屋根のある掘立小屋程度のものを必要とした。

例えば、東大寺講堂、回廊などの構築用の瓦として、天平宝字年間の造東大寺司の告朔解(こうさくのげ)などの記録から、造瓦所の瓦屋の大きさをみると天平宝字6年3月と4月の告朔解によれば、造瓦所には瓦屋(アトリエ)が4棟あることが知れる。これらの面積は建物の長さの明記はあるが、その巾についての寸尺は明確を欠く、常識的には巾は1丈程度ではなかろうかと推測する。したがって、巾1丈長さ45丈は面積125坪、巾1丈長さ8丈は面積22坪強となり、この小さい方の建物が3棟で約66坪、大きな建物が125坪、総計約191坪という数値が得られた。この造瓦所での

作瓦は

天平6年12月には11,485枚(135人)

焼瓦は

天平6年2月には15,880枚 (158人)

天平6年12月には6,600枚(66人)

というように作瓦は瓦屋の中で生瓦を作り、乾燥させることで、ことに生瓦を作る時に瓦屋(アトリエ)を使うもので、通常の月で生瓦作りは瓦工7、8人が従事していた。粘士塊を置く場所や模骨の場所、生瓦の乾燥場を瓦工が自由に使う訳であるから、瓦屋全面積と瓦工との関係は瓦工1人に対し24坪の割り振りになる。仮にこの瓦工1人が占める面積24坪で上人ヶ平のアトリエを比較してすると360坪のアトリエであれば、ざっと15人位の瓦工が仕事をして、でき上った生瓦を屋内に乾燥させるという計算が可能である。

いまから30年位前に当時奈文研の坪井清足さんと平城山のどこかに瓦窯(瓦屋)がなければならんがと会うたびに話し合ったことなどが想い出される。

この丘陵上の平場の南、東に円墳や方墳があり、その周涅に水を張ってのち周浬外側の斜面地を利用して粘土を水簸した跡も遺っていて、近接地に構築された瓦窯と共に大規模な瓦屋であったことが明らかとなった。

『京都市埋蔵文化財情報』第36号》 p34

武蔵国分寺の瓦屋

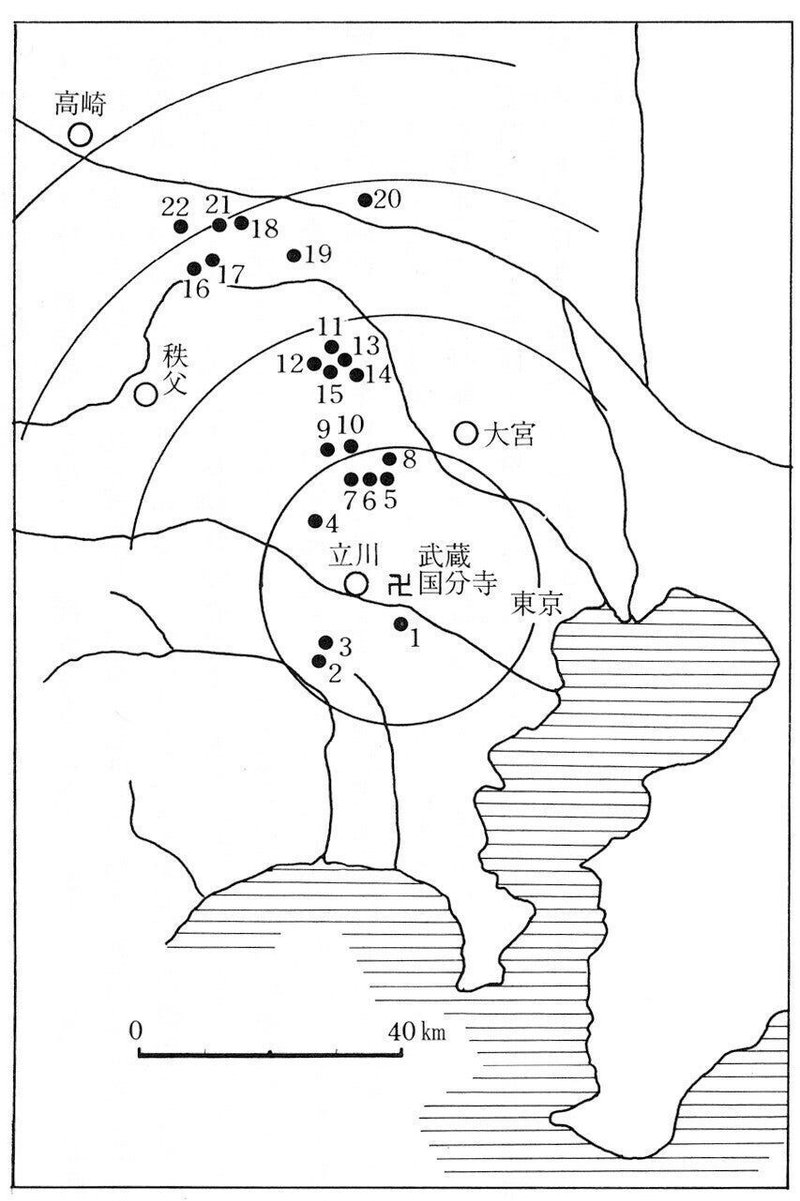

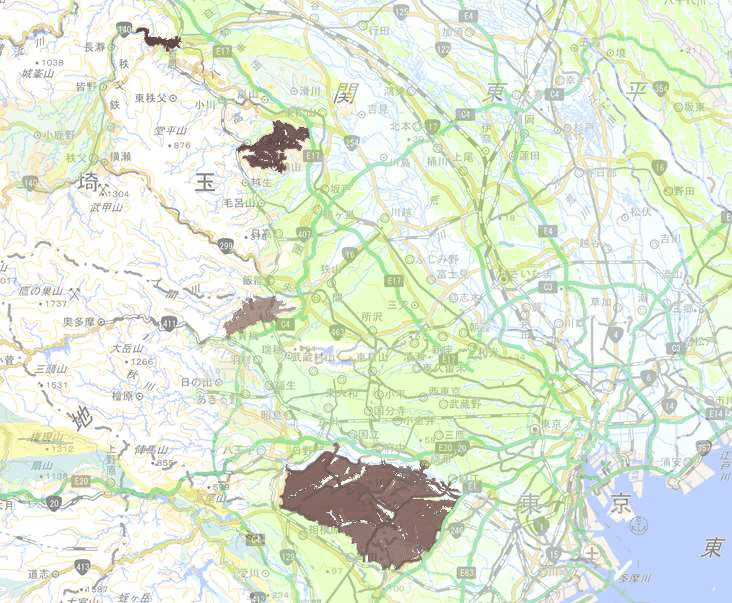

天平年間(8世紀中葉)に造営された武蔵国分寺は、比較的短期間のうちに完成する目的で工事に着手したと思われる。瓦屋は、寺の近くにも設けられたが、多くはこの国の北西部丘陵地帯各所に設置された。これらの瓦屋は、この寺の瓦をつくる目的で新しくつくられたものもあるが、須恵器(すえき)つくりの窯場に特別注文をおこなったものがかなりある。現在までに調査されその結果、武蔵国分寺の瓦屋とみとめられているものは20数か所という多数にのぼっている。

(下)』(遊古疑考倶楽部)

寺の南約5㎞、多摩川の南岸に大丸されたもので、いまのところ、もっとも寺に近い瓦屋である。寺の北方37~38㎞の陵には、国分寺造営時の少し前から須恵器つくりの窯場ができていた。国分寺造営にこの窯場へ瓦の生産が特注された。いまは埼玉県比企郡鳩山町といっているが、町村合併前は亀井村(かめい)で、大字には須江(すえ)などの地名がのこり、また実際にこの付斜面には瓦や須恵器をつくった窯が100口近く点在していて、当時の窯業の一大中心地として活気を呈していた。この寺の瓦屋でもっとも遠隔地にあるのは、北方直線約65キロの児玉郡児玉町飯倉の瓦屋である。

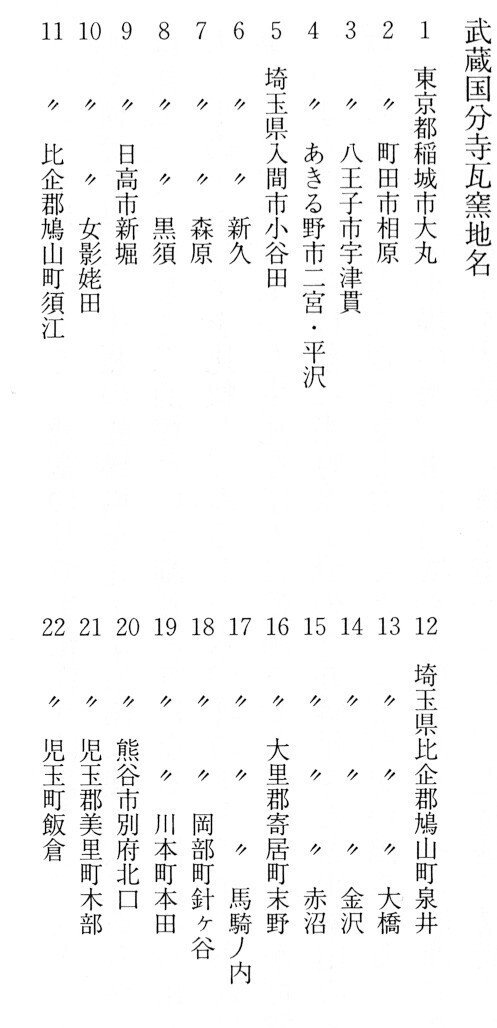

武蔵国分寺瓦窯地名

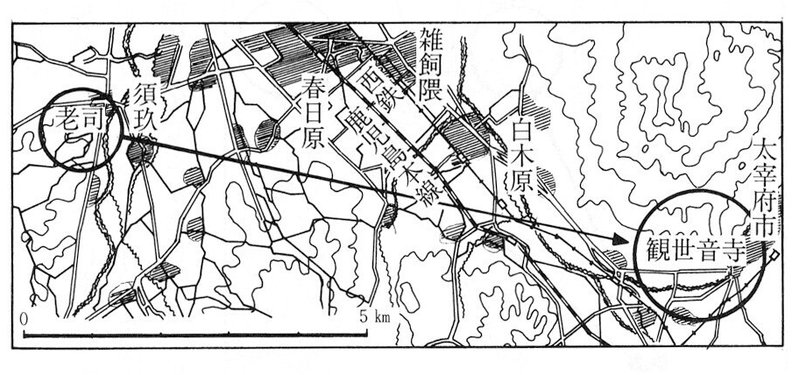

太宰府の官術・寺院と瓦屋

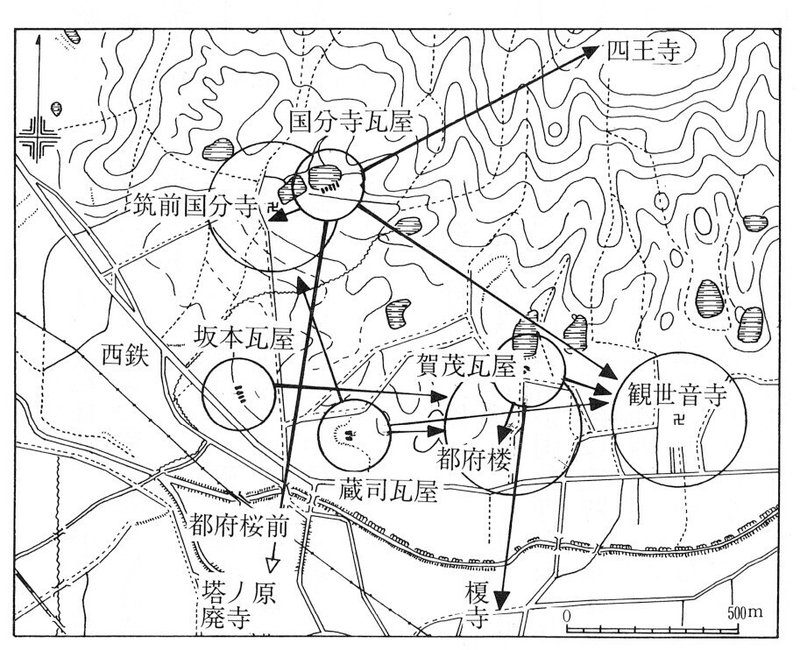

大宰府の正庁(都府楼) をはじめ、観世音寺の造営にあたっては、その北西約8kmのところにある老司(ろうじみやけ)の瓦屋から瓦を運搬している(7世紀中葉)。老司は筑紫の屯倉がおかれた今の福岡市三宅の南2kmの地にある。三宅にはかつて斉明天皇の磐瀬行宮(いわせのかりみや)があった。老司付近は屯倉としてふるくから大和朝廷の直轄領であったから、あらたに官衙・寺院をいまの観世音寺付近に造営することになっても、しばらくはこの地を一っの根拠地として物資供給をおこなったのであろう。……その後、聖武天皇による国分寺造立の詔(8世紀中葉) が発せられ、観世音寺の北西約1.3kmの地に国分寺造営地が決定され、その北東約300メートルのところにあたらしく瓦屋を設けた。この瓦屋は、かなり永い期間にわたって瓦をつくり、国分寺をはじめ観世音寺、大野城四王寺、塔の原廃寺などへ供給した。

平安時代になると官衙・堂塔のたびたび炎上するものがあり、その再建や修補のため坂本、蔵司(くらのつかさ)、都府楼北(賀茂) の各瓦屋が時期を異にして設けられ、それぞれの官衙・寺院へ瓦を供給した。

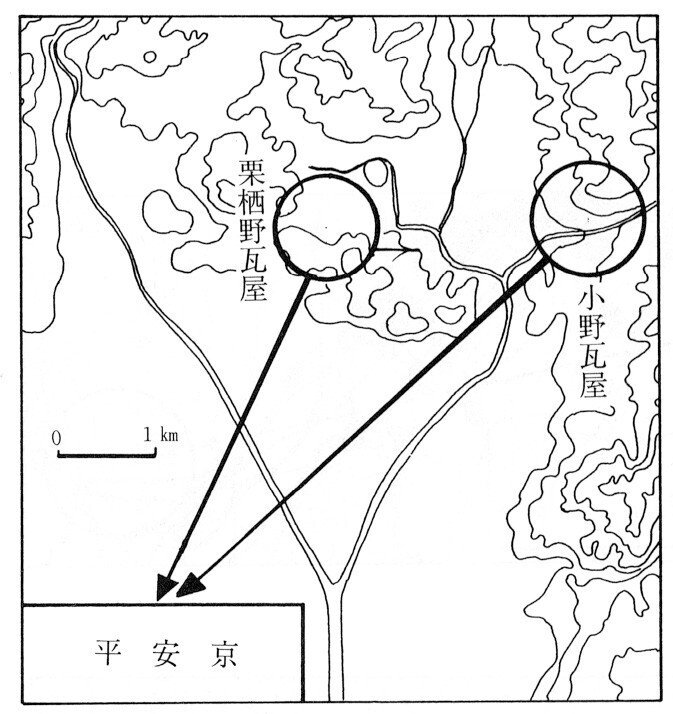

平安宮の瓦屋

平安宮造営(8世紀末)にあたって活羅した瓦屋については、『延喜式』に小野・栗栖野の両瓦屋が記されている。小野瓦屋は洛北修学院村高野にあった。また栗栖野瓦屋は洛北岩倉村幡技(はたえ)字福枝を中心とした丘陵端に瓦窯が点在した瓦屋である。

瓦屋との距罹は、小野瓦屋が約6キロ、栗栖野瓦屋が約4キロである。なお、栗栖野瓦屋は平安時代の中頃、六勝寺造営にも活躍した。

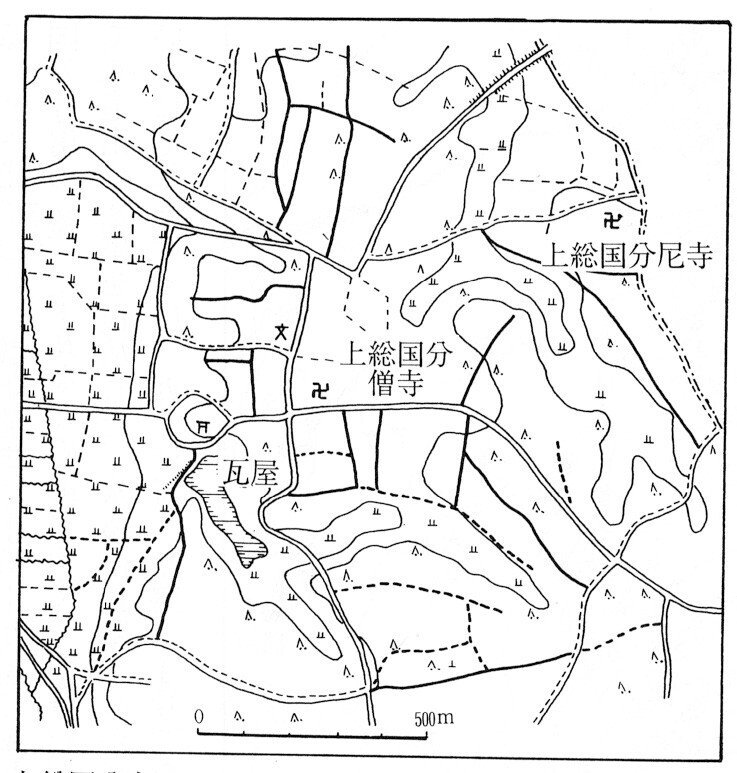

上総国分寺の瓦屋

上総国分寺跡は、千葉県市原市惣社にある。現在は真言宗国分寺が旧寺跡に建っている。この塔跡は史跡に指定されている。瓦窯は寺踪の南西方300メートルの台地の斜面に構築され、いまは雷電池と呼ばれる用水池のほとりになっている。この瓦窯から発見された宇瓦は、国分寺創建時のものであるため、国分寺造営にはここの瓦屋が大いに活躍したものであろう。

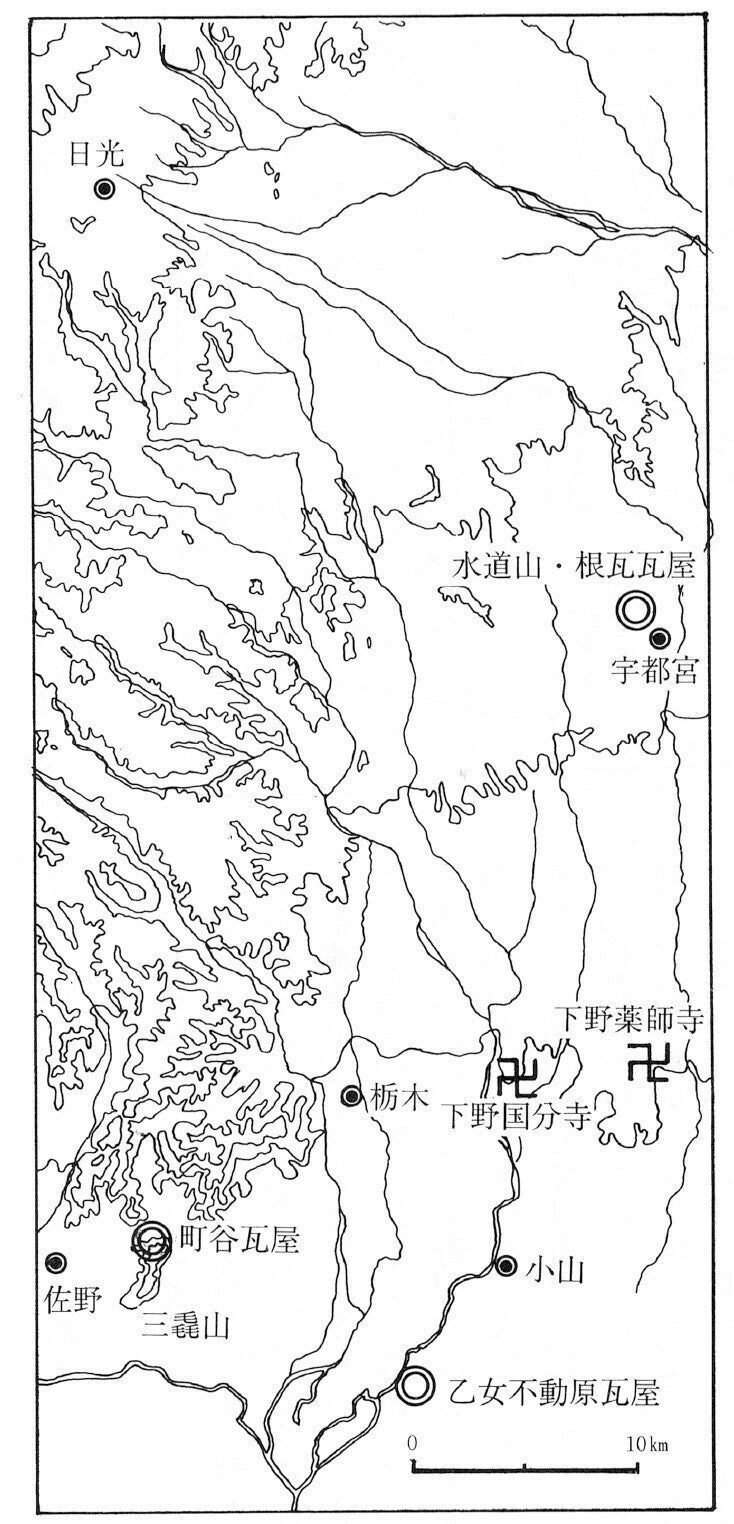

下野薬師寺・国分寺の瓦屋

天平13年、国分寺造営の詔勅(しょうちょく)が発せられるや、下野国においても早速に実施計画を立てなければならなかった。そこで寺院造営の実際を最もよく熟知している人物と云えば、この下野国内においては河内の郡司(ぐんじ)を措いて他にその人はなかったであろう。国司としては有力な相談相手として河内郡司を選んだにちがいない。国分寺建立の条件の第一は寺地の選定であった。瓦このことについては河内郡司としては自郡屋の内の選地を主張したものであろう。

しかし、候補地選も重要であるが、それよりも早く強力に手掛けなサればならない仕事はなによりもまづ屋瓦(おくが)の焼成である。河内郡ではつい数年前まで水道山瓦屋で屋瓦を焼成していたので、薬師寺の僧に依頼して国分寺用の鐙、宇瓦などの范をつくって貰い、乙女不動原瓦屋から数名の瓦工を呼びもどして水道山の瓦屋を復活した。水道山瓦屋ではかつて薬師寺の屋瓦を焼いた窯を再使用すればいいのにそれをせずに、近くに新しく窯(3号)を構築して操業を開始した。しかも塩屋、那須郡の分も含めての造瓦であった。その間、国司は河内郡司を相手に経費、資財の調達、人夫の動員等々かなり具休的な問題についての相談をしたことと思う。国分寺と同時に新国府もその近くに選地することが最大の問題で、結論すれば、都に比較的近いことが第一条件であった。その例としては東海道の路線変更に対応して下総、上総の国府、国分二寺が都(隣国)へより近く選地されていることからもうかがえる。

下野においては河内郡内に設置を熱望した河内郡司は、同族関係と同時に、河内に従属的位置にあった都賀郡司に対し、都賀郡内に新国府、国分二寺の設置を促すことによって、自郡内に選定したこととほぼ同質効果を得るこどに成功したものではなかろうか。

そして国分寺造営を中心に、都賀、河内両郡司の主導のもとに隣の安蘇郡司とも計って両郡の接する三毳(みかも)山北西麓の須恵器窯場(北山)を中心に瓦屋(町谷)を開設し、須恵器工人や河内郡水道山瓦屋の一部工人等を三毳へ派遣し、ここで国内全郡の分担瓦を製作することが決った。このことによって水道山瓦屋では一部の工人が国分寺用の鐙、宇瓦(水道山Ⅱ期)の范や叩具(7X8)を持って三毳へ移り町谷瓦屋で操業を開始した。

しかし、下野国分二寺の屋瓦を焼成するとなると、とても1種類の范では間に合わないところから、再び薬師寺の僧に国分寺にふさわしい軒先瓦の范1組の製作を依頼した。その結果、鐙瓦は水道山Ⅱ期(国分寺用)の周縁の唐草を長目に流麗に変え、宇瓦は新文様として飛雲文(ひうんもん)を配する事になった。飛雲文採用の理由については現在明言すべき研究段階にないので略するとはいえ、薬師寺の僧侶のなかに絵心をもった人物がいて、水道山Ⅱ期(国分寺用)の鐙、宇瓦范(下絵でもよし)から、さらに発展して、蓮花文外側の唐草をのびのびと延ばし、宇瓦文様に近江系飛雲の文様を考慮して均斉のとれた新文様を案出したものであろう。これに類する宇瓦は平城宮跡から出土しているが、文様は下野の亜流であって、それは下野のものを祖型としたかも知れない。

これらの三毳山(みかもやま)北西麓の町谷瓦屋用の鐙、宇瓦范の製作によって国内全郡の負担瓦の焼成が開始され、その数量と時間的問題から瓦窯はその数を増し、三毳山北西麓から、さらに北方の小野寺地区へと拡大していった。この天平のビルラッシュは河内郡司を中心として各郡司の協カのもとに展開され、それに力を得た国司は薬師寺の整備拡張をこの機会に実施すべく、国分寺の落慶後引続いて薬師寺の第Ⅲ期造営を実施したものであろう。

他方、河内郡司は国分寺用瓦屋として再開した水道山瓦屋を、そのまま操業し、彼等の氏寺造営事業に取りかかった。この計画は国府、国分二寺を都賀郡内に設けることによる余剰の財力を郡司自身の寺と自郡郡衙の整備に投入し得る結果となった。このことは河内郡司の当初よりの青写真であったのか、それともことの成りゆきによった結実であったかは定かでない。いづれにしても、河内郡司は氏寺として仏堂1基をまづ建立することを実施に移した。それは国毎に寺を建てる、ということをさらにその下部に敷衍(ふえん)して郡毎に寺を建てることを、最良の徳と考えたに違いない。そして、さらに、国府の諸堂宇の建設整備は、郡における郡衙の整備であると考え、水道山瓦屋の3号窯のみでの造瓦では間に合わない程の屋瓦数量が見込まれるに至り、新規に瓦屋を構築して計画的(数的に)な製作を計った。それが根瓦(ねがわら)瓦屋であると考えられる。

根瓦瓦屋の新設直前までは水道山3号窯で女瓦、男瓦を主として焼成し、それらにヘラ書で人名を記した。しかし、3号窯のみでは間に合わないところから、前述の根瓦瓦屋への移転となった。したがって、水道山瓦屋の移転新設であって、造瓦組織などの変化ではなかった。水道山から戸祭(とまつり)丘陵への移転は、平窯構築を主目的としたため、水道山のような凝灰岩層より、対岸の戸祭丘陵に築窯することが効果的であったと考えられた。

需要と供給

瓦屋(がおく)は、瓦をつくつて宮殿や寺院に供給する立場にある。一方、宮殿や寺院は需要の立場にある。飛烏時代から江戸時代の中頃に至る千数百年間の瓦つくりは、今日のように需要を見込んで多量に生産するといった形態ではなかった。たとえば、瓦つくりを得意とする工人が、あるところに住んでいたとする。彼は自分の住む土地の近くに、来年あたり寺院の造営があるだろう、と勝手に考え、くる日もくる日も一生懸命瓦をつくったとする。期待した寺院の造営は10年たっても、20年たっても彼の住む土地の近くには実現しなかったとしたら彼は狂人であったとしか考えられない。寺院などの造営は、あらかじめ予期し得る性格のものではない。瓦の生産は需要に応じておこなわれたし、瓦屋というものも、寺院などの造営事業の一環として従属的立場にあって活躍していたものが一般的であった。したがって、需給という経済形態を表面的にはそなえていても、その実態は造営の事業所付設の瓦工場であったものが多数をしめていたのである。

畿内では平安時代の記録によると、つねに修補などによる瓦の需要があったため、各寺院に専属の瓦屋が設けられていた。地方でも法燈のながく続いた寺院、たとえば筑紫観世音寺のごとく畿内に類似した形態で瓦屋が存続した。国分寺その他ごく一部少数の寺跡には、寺号を今日に伝えているものもあるが、その多くは早く荒廃して寺号すら判然としない有様であるから、それらの寺院の瓦をつくった瓦屋は存続の必要がなかったわけで、少なくとも創建時とその後の修補ないしは増築といった際に瓦屋の活躍がみられた程度の寺院が多く、創建時と後補などの場合、その都度新しく瓦屋を設置しているものが多かった。

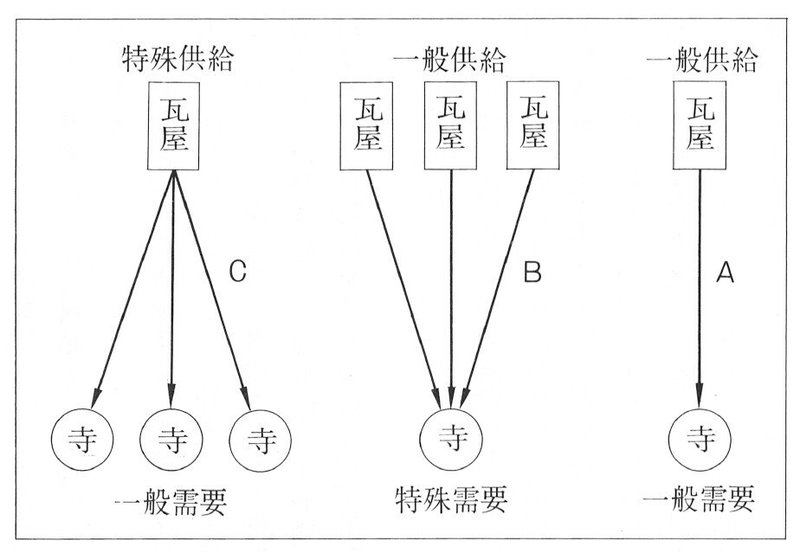

ある時代の一寺院の瓦の供給が一瓦屋でなされている場合が、もっとも一般的な形態と考えられ、比較的ふるい時代からの需給関係である。奈良時代後期ころからは一寺院が複数瓦屋からの供給を受ける需給関係、またその反面、一瓦屋が複数寺院へ供給するといった需給関係がきわめて多くなってきた。こういった需給関係は、一寺院に必要な瓦が莫大な数量にのぽる場合、複数瓦屋からの供給を受けいれることになる。また、一瓦屋が複数寺院へ供給するということは、同一時期に近接地域で寺院造営や修補がおこなわれる場合である。これらの関係を図示すると次の図のようにA、B、Cの三つの関係図になる。

A はもっとも一般的な需給形式である。

B は多数の瓦屋からの供給を受けるので、寺院側としては特殊需要、個々の瓦屋側からみれば一般供給という形式である。

C は多数の寺院へ供給するので、瓦屋側としては特殊な供給、各寺院側では一般的な供給という形式である。

前にのべた造営現場(宮殿・寺院)と瓦屋との距離関係図を参考して需給関係をみると、次のように分類できる。

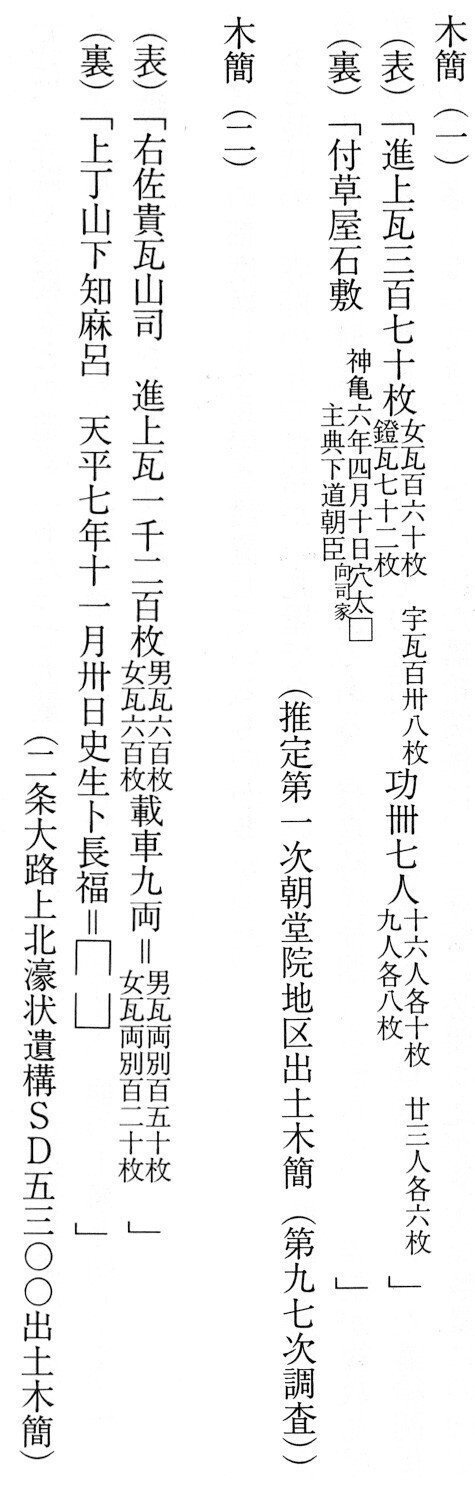

瓦の運搬

瓦屋で焼きあがった瓦を建設現場へ運ぶ人担と車載の規定が『延喜式』にある。奈良時代の文献史料には正倉院文書二、三あり、昨今発見された平城宮木簡には次のように記されたものがあり、何れも瓦運搬に関するもので、いま知れる他の史料と共に表記してみる。

延喜式の作瓦関係についての規定をみると、奈良時代の実態を明文化したものと理解できる。車載数量にしても奈良時代(木簡二)と平安時代(延喜式)を比較しても、それ程数量に違いが認められるものではないようで、車の構造にも際立った変化を求めることもなさそうである。

東大寺から法華寺へ堤瓦9輌で900枚の運搬は、同時代の瓦屋から平城宮への女瓦600枚5輌、1輌に女瓦120枚積むわけで、堤瓦を女瓦半歓と候定すると、目方は女瓦の半分、数量は倍となる。しかし、荷積みの安定性からは二倍の数量は無理ではなかろうか。別の見方をすると、木簡(二)は1輌に女瓦120枚、延喜式では1輌に女瓦120枚で積載数はほぼ同じであるから、堤瓦の軽い荷積みは荷崩れ防止を考慮したもので、車の構造には然程(さほど)の違いはなかったものであろう。

何れにしても瓦運搬の基本は細い山路でも広い道であっても人担によったもので、時には馬の背や車に據(よ)ったものもあった。

造瓦の組織

瓦は、寺院や宮殿などの造営にあたって大量につくられる。そういった造営事業の一環としてなされた瓦つくりは、たんに瓦屋で適当に生産されたのではなく、他の工事と同じように一つの組織によって運営されたのは当然である。

そのような造瓦の組織を知ることができれば、寺院などの造営事業の実態を知るうえに、大変重要である。いま、奈良時代の武蔵国分寺、東大寺、法華寺などについてみていくことにしよう。

武蔵国分寺 p53

全国六十余国に国分寺造営の槌音が空高くひびきわたった。ときは天平年間(741〜748)、聖武天皇の詔によるものであった。

しかし、諸国の国分寺造営事業は、国々で事情を異にし、かならずしも出足は順調とはいえなかったようである。というのは、国分寺建立の詔勅発令(741)前数年は、年毎に疫病、凶作がつづき、民衆の疲弊はその極に達する国々もあった。そこへ、国分寺建立という、かつてなかった大事業を各国々の負担で実施しなければならないことになった。今日のわれわれに立場をおきかえてみた場合、どういうことになるであろうか。おそらくストライキはおろかクーデターなどの発生は必至であろう。

しかし、当時の民衆にはそういったことはなかった。ただ黙々としておかみの命令にしたがった。しかし、なかにはこれに抵抗した者もいた。抵抗のもっとも強力なものは、かつて国造(くにのみやつこ)といわれた連中の子孫たちであったらしい。彼等は新しい政治機構になっても、郡の長官などの要職にいて従来通り地方政治を担当していた旦那衆が多かった。そういった在地豪族の抵抗にぶつかった国々も少なくなかったようである。ところが、東国の武蔵国分寺造営には、そういったものを感じなかった。むしろ、国内の上下官民が総力をあげてこの事業の完成に努力したもののように思える。

武蔵国分寺造瓦の組織は戸主が最小単位として造瓦費用を負担した。それを郷が統合し、さらに各郷を郡が総括したもので、郡の責任者として郡瓦長がいた。こういった組織は当時の行政上の仕組みそのものであり、あたかも税の納入と同じように実施した。

国分寺造営事業のうち、造瓦部門の割当数量が決定すると、各郡はきそって各地の須恵器窯場に瓦製作の特別注文をした。これらの窯場では、さらに数基の窯を構築して需要に応ずる体制がととのえられ、また従来須恵器つくりを専業としていた工人たちはインスタント瓦工となって連日瓦つくりに没頭した。

各郡は割当数量達成のために、各瓦窯をしきりと督促し、できあがった瓦は国分寺造営現場へ運搬した。したがって、割当数量が間にあいさえすれば、瓦の文様などはなんでもよかったというのが実情であったようにも思える。だからこそ、武蔵国分寺跡から発見される鐙瓦や宇瓦の文様はさまざまで、統一的な文様はみあたらない。一方、瓦屋の立場としては、数郡の瓦をつくらなければならなかったから、各郡の瓦には仕訳けの必要から、郡名や郷名をヘラで書いたり印章を押したのである。ヘラ書の人名瓦は、郡の役人が瓦屋に出張した際、手控えのノートをもとにして記したものと考えられる。

このように、武蔵国内居住民衆の総力によって造瓦され、瓦屋から国分寺の工事現場へと運搬されて七堂伽藍が造立されたのである。この寺の北に竪穴式の住居数戸が発掘された。これらの住居で人々の生活が展開されたのは、この寺の造立工事の途中であったか、それとも建立後であったか、いずれにしてもこの寺の造立中またはその前後であったことには違いない。これらの家は平面が方形で、一方の側にカマドがつくられている。そのうちの一戸のカマドは焚き口の両側に国分寺の鐙瓦を二本立てならべてつくってあった。さらに、鎌や鍬先なども発見されているところから、この家の住人は、農耕に従事していたと考えることができる。おそら<寺に所属した農民の住居ではなかったろうか。あのきびしい造瓦組織のもとで寺へ搬入されてきた瓦を平然とカマドの骨組みにつかうということは、それが仏堂の屋根を葺くものであるだけに仏に対する敬虔な心がまったく見られず、単なる耐火材として使ったものであろう。

東大寺 p55

聖武天皇は、天平15年(743)10月15日当時の都、近江紫香楽宮(おうみしがらきのみや・信楽)で慮舎那仏造顕の詔を発し、僧行基は勧進して翌16年11月、信楽の甲賀寺に仏像の骨柱が建つまでになったのである。しかし、天皇は都を信楽から恭仁、難波へと遷えられ、ついに天平17年5月、再び平城に遷都することに決った。そして同年8月23日慮舎那仏の鋳造を添上山金(そえかみやまかね)の里(東大寺の現在地)に移し、天平18年10月6日原型が完成したのである。翌天平19年9月29日仏像を鋳始め、約三カ年を費して天平勝宝元年10月24日に鋳造が完成し、天平勝宝4年4月9日には開眼(かいげん)供養がおこなわれたのである。

東大寺の造営は造営で、その実際は造(ぞう)東大寺司(し)という役所が設けられて工事にあたった。司の下には各種の所(しょ)が12所ほど設けられ、その一つに造瓦を専門とする造瓦所(ぞうがしょ)があった。造瓦所には別当2人がいて、その下に将領(監督)、瓦工、仕丁(しちょう)が属していた。造瓦所はほかの所に比べて小規模であった。ここで働く瓦工は日に7、8人、仕丁は日に16、17人くらいの人数で(760年頃)、『延喜式』の規定にある工1人に対して夫(ふ)2人という割合とほぼ同一であることが知れる。

天平勝宝8歳(さい)8月14日、造東大寺司から興福寺に対して3万枚の造瓦を委託し、11月15日までの三カ年以内に完成納入することが託された文書(正倉院文書) がある。さらに、天平勝宝8歳11月2日、東大寺司から四天王寺並びに梶原寺に2万枚の造瓦を委託し、翌年の3月中にはすべて完成して搬入できるということの記された文書(正倉院文書) もある。

この二つの文書によると、東大寺司から興福寺、四天王寺、梶原寺へ8ケ月の間に5万枚の造瓦を委託したことがわかる。ところが、東大寺司には造瓦所があって連日造瓦をこととしているのに、どうしたわけでこのように多量の造瓦を他寺の瓦屋に委託しなければならなかったのであろうか。造瓦所の活動が一時的に停滞したということも考えられるが、それよりも、むしろ緊急に多量の造瓦を必要とした造営事業が発生したとみた方が事実に近い。そこで思いあたることは、去る天平勝宝8歳6月(756)、孝謙(こうけん)天皇が翌年5月3日の太上(だいじょう)天皇一周忌の法要を東大寺でおこなうため、大仏殿歩廊(ほろう)を造営し、忌(き)日にあわしむべく怠暖(たいかん)すべからず、と勅(みことのり)されたことである。大仏殿歩廊造営には多量の瓦を必要とし、かりにその全数量を造瓦所でつくすると、一年足らずの期間ではとても造瓦しきれなかったと考えられる。そこでここにあげた二つの文書で明らかなように、それぞれの寺院へ造瓦を委託することになったのであろう。つまり興福寺、四天王寺、梶原寺への造瓦委託は大仏殿歩廊造営に際してのものであったといえる。

このように、東大寺造瓦所においても緊急止むを得ない造瓦にあたっては、他の瓦屋よりの援助を受けなければならなかった。また次にのべる法華寺阿弥陀浄士院造営の際には堤瓦(熨斗瓦•のしかわら)を融通してやるといった、大変興味ある関連を南京諸寺院との間にもっていたのである。

法華寺阿弥陀浄土院(ほっけじあみだじょうどいん) p57

浄土院造営については、天平宝字4年(760)の正倉院文書の記録がある(正倉院文書では法華寺の金堂となっているが、福山敏男博士の研究によって法華寺の阿弥陀浄土院であることが明らかになった)。この浄土院の造営には1ヶ年半の歳月と延約75,000人の工人、総計費約3,500貫(銭) を要したのである。本寺院の造営従事者をしらべてみると、造東大寺司の事務官や工人が中心になっているところから、正倉院文書に記されている法華寺造金堂所は造東大寺司に属していたものと考えられる。また造営費をしらべてみると、これは造東大寺司からの支給をうけていないことがわかる。したがって造東大寺司に属している造瓦所とか木工所など数多くの所とは性格を異にしているのである。

浄土院造営は、東大寺のように大規模な事業ではなかったから、造瓦には東大寺造瓦所のような役所の設置はなかったらしく、瓦窯2口を構築し、瓦工を雇い、生瓦をつくるに必要な麻などを支給した。雇った瓦工の人数は、たとえば生瓦をつくる瓦工延3,012人を要している。また堤瓦(炭斗瓦)の造瓦が間にあわなかったので、東大寺から900枚を借りて、車9台で運搬している。この借用分はあとで返済している。

瓦つくり

崇峻天皇元年(587)、百済より仏舎利をはじめ僧侶や仏寺造営の技術者を献じ、蘇我馬子によって飛鳥寺(法興寺)が造営されたことが日本書紀に記されている。その中に瓦つくりの技術者4人の名がみえ「瓦博士」と記されている。彼等4人の瓦博士達は法典寺建立に従事した。その様子を文献の記すところにしたがって、想像してみることにしよう。

飛烏川はしずかに流れ、まわりの山々は、紅葉もすっかり色あせ、やがて冬化粧になろうとしている。今朝もすこし肌寒く、草葺の屋根にはうっすらと霜がおりてカマドの煙は青くたなびいている。ときどき牡鹿のなきごえが木立のむこうの方からきこえてくる。ここ十数日来、山はにぎわっている。昨日も今日も、木を伐り倒す斧の音、巨木をかつぎ出す人々のかけ声がきこえる。大臣(おおおみ)蘇我馬子が法興寺建立の計画をたて、いよいよ仕事にとりかかった。ときは崇峻天皇3年(590)冬10月のことであった。日本書紀には「冬十月、山に入りて寺材を取る」と記されている。

これよりさき、崇峻天皇の元年、海のむこうの友邦百済国から、仏舎利を献じ僧侶や建築技術者の1団が飛鳥の都にやってきた。彼等の到着を一日千秋のおもいで待っていた人物がある。大臣蘇我馬子その人であった。大臣ははやくより百済からの帰化人を優遇し、その優れた文物を手中におさめ、他の豪族よりも優位の勢力をきずくことに努めていた。いままで、日本では誰一人として想像することのできなかった巨大な美しい寺院建立の計画を日夜えがいていたが、ついに実現のはこびに至った。日本書紀は「蘇我の大臣の本願によって飛鳥の地に法典寺を起す」とある(崇峻天皇元年)。

馬子は、法興寺建立の地を飛鳥苫田(とまた)に定めた。法典寺建立の一切は、百済からきた技術者にまかすことにした。彼、馬子は、日夜夢にえがいた建築、巨大な木材の組み方、さまざまな道具などについて寺工(てらのたくみ・大工)などからいろいろと説明を聞いた。五重塔の水煙をはじめ、寺院建築には各所に数多く金具がつかわれる。それらをつくる鑢盤(ろばんの)博土(鋳物工)からも説明を聞いたが、この国では家の屋根を草や板で葺いていたが、こんどの法典寺の屋根には、須恵器のような焼物で瓦というものを葺く計画になっていた。

瓦つくりの技術者は、日本書紀によれば「瓦博士、麻奈父奴(まなふめ)、陽貴文(ようきぶん)、陵貴文(りょうきぶん)、昔麻帝弥(しゃくまてみ)」の4人の名がみえている。瓦博士らは毎日さまざまな瓦文様(鐙瓦)の下絵を書き、范(型)を彫り、良質な粘土のあるところをさがした。

法興寺の建設予定地から南東100メートルばかりのところに20メートルたらずの低い丘がある。丘の地山は風化しかかった花崗岩である。この丘の裾に須恵器を焼く窯と同じような登窯をつくりはじめている。

飛鳥の都から西へ行程1日、むかしからこの辺り唯一の須恵器をつくつているスヱムラがある。このムラから赤麿をリーダーにして選抜された五人の工人が、土地の農民を指図しながら花崗岩の地山にトンネルを掘っている。ひるすぎ、丘の枯草に腰をおろして何か相談をしているらしい3人の姿がみえる。2人の瓦博士と赤麿であった。何かしきりに説明をしている様子であった。冬の陽はもうだいぶ西にかたむいている。赤麿は顔をほころばせ瓦博士らと別れて仕事場へ帰った。話の内容は、窯の底の勾配と階段をつくることであった。

赤麿はいままで数多くの窯をつくってきたけれども、いま瓦博士らから聞かされた瓦の窯の構造は知らなかった。赤麿たちがスヱムラでつくっていた窯は、階段をつくらなかったが、壺やカメを窯詰めするときには、小石やカメのかけらで台をしているので、よく考えてみれば、階段をはじめからつくるか、つくらないかのちがいだけであった。瓦の大きさは大体同じ位だから、瓦ばかりを焼くことになれば、はじめから瓦の大きさにあった階段をつくっておいた方が都合よいことも理解できた。

それから十数日で窯ができあがった。瓦博士たちはみごとなできばえに満足した。瓦窯は1口だけではなかった。この丘の裾には引続いて数口の瓦窯をつくる工事が続けられ、正月までには予定の瓦窯ができあがった。

瓦博士たちの瓦つくりは、すでに歳の暮からはじめられていた。軒先に使う円い形の鐙瓦の文様はいまだ決定しなかった。おもいきって新しいデザインによるものにしたらどうかという意見もでたが、なかなか得心のいく文様はできなかった。そこで、瓦博士らは、かつて故国百済の王宮、寺院に使った瓦の文様をおもいだした。あのような瓦をつくったらさぞ立派だろう。しかし、あの文様は花弁が8つであったはずだから、花弁の数を増やして10弁にするとすばらしい文様になるだろうということが結論になった。さっそく下絵をかいて范をつくってみると、さすが、みんなで思案したかいがあった。デリケートな線、可憐な花弁、全体に安定のある文様をつくりあげた。日暮ちかく大臣の邸にこのことを報告して最後の決定をまつことにした。

瓦工

奈良時代の記録には、しばしば瓦工のことがのっている。東大寺正倉院に保存されている文書( 正倉院文書)の中で、東大寺造営に関するものに「瓦工」と記されている。また同じ正倉院文書で法華寺関係のものには

生瓦作工(粘土で瓦の形〈生瓦〉をつくる工人)

瓦焼工(乾燥した生瓦を窯に詰めて焼きあげる工人)

瓦葺工(焼きあがった瓦を屋根に葺く工人)

瓦窯作工(瓦窯をつくったり、修理する工人)

などがある。これは、それぞれの仕事の内容によって仕訳した工人記録であるが、これらの工人を総称する場合には「瓦工」と記されている。

平安時代では、永承2年(1047)の『造典福寺記』に

瓦工 / 造瓦工(生瓦作工とおなじであろう) 焼瓦工 葺瓦工

などと記されていて、奈良時代とほぼ同じような名称であった。

瓦工は、寺院造営の一分野を担当する工人にしかすぎない。たとえば、東大寺造営にあたっては、造東大寺司(し)という役所が設けられた。この役所の下部機構には造仏所、木工所、造瓦所、甲賀山作所(こうがさんさくしょ)などの所(工作所)があった。造瓦所には別当(2人)の下に将領、瓦工、仕丁(令の規定によって労役に服する人夫)が属していた。

法華寺の場合は、生瓦工・焼瓦工などがあり、それぞれの瓦工によって賃金に違いがある。

そこで、彼等瓦工が技術者としてどのような地位にあったものかを知るため、他の2、3種の工人の賃金とを比較してみることにしよう。

土工 10〜16文

木工 10〜17文

仏工 60文

画工 35〜 36文

生瓦作工 10文

瓦畳工 10〜11文

瓦焼工 12〜15文

となっていて、瓦工は土工、木工などとともに比較的低賃金技術者であったことがわかる。もっとも、工には米・塩・夏冬の衣服などの現物が支給され、さらには臨時の給与などもあった。また、当時( 天平宝字年間:757〜764)の1升は現在の4合強にあたり、米1升の値段は約5、6文であった。

このようにあまり高給技術者でなかった瓦工たちは、それぞれ個々人によって能力に多少のちがいがあったものと思われる。そこで瓦工たちの能力はいったいどの程度のものであったかを知りたい。さいわい正倉院文書(天平宝字年間)の中に、東大寺の造瓦数量と工人数が記されている。それについてみると

(1 ) 作瓦(生瓦をつくること)11,480枚 その人員135人

(2 ) 焼瓦(窯で瓦を焼くこと)15,880枚 その人員156人

(3 ) 焼瓦( 窯で瓦を焼くこと)6,600枚 その人員66人

と記されている。

この史料によって東大寺の瓦工1人の生瓦をつくりあげる数量は85枚(強)であり、瓦焼の数は(2)では102枚(弱)、(3 )では丁度100枚ということになり、これによって奈良時代後期の生瓦をつくる工人1人の数量は約85枚、瓦を焼く工人1人の数量は約100枚ということになる。

つぎに、平安時代の造瓦能力を知る史料として延喜年間に規定された『木工寮式』にくわしく記されている。それによると

瓦工1人が1日に女瓦90枚をつくる。

男瓦も同じ、宇瓦は28枚、鐙瓦は23枚

と記されている。これをみると東大寺(奈良時代)の85枚という数値は、瓦の種類が明らかにされていないが、だいたい男瓦、女瓦のいずれかであることにちがいなく、天平年間と平安時代前期頃の能力は類似していたといえる。 p64

造瓦の作業

瓦をつくる工程は、おおざっぱにいって、粘土をこねて瓦の形をつくり(生瓦)乾燥させ、窯に詰めて焼きあげる。こういった工程によってできあがることは陶器の製作とともにすでに知られている。しかし、それらの工程の一つ一つについては、いろいろむずかしい技術的問題がある。飛鳥・奈良•平安時代の造瓦工程については、瓦窯跡や古瓦それ自体の研究をすすめることによって、それを明らかにすることができるわけである。

現代の造瓦技術はかなり機械化によって合理化されてきているので、それらはあまり参考にならない。しかし、機械化前の技術には、ふるくからの伝統があって十分参考に値するものがある。

そこで、まず、瓦つくりについての書物や比較的ふるい技術で今日もなお瓦つくりをつづけているものなどを参考にしてみよう。

最初に、中国の産業技術書として、宋時代の『造営法式』や明朝末(17世紀前半)の学者宋応星の『天工開物』という書物などに記されている。いまは手っ取り早く知るために藪内清訳注『天工開物』(東洋文庫)の訳注から必要部分を引用させていただくことにする(同書133〜135頁)。

「土をこねて瓦をつくるには、地を2尺余り掘り、砂のない粘土を選びとる。百里四方の内にはきっと手ごろな土が出るものであって、これは家を建てるのに役立つ。民家の瓦は、もとはみな4枚分が一度にでき、それを一片ずつに分ける。まず円桶で模骨(しん)をつくり、その外側に4本の区画をしておく。土をふみならして、それを高い長方形に積みあげる。それから鉄線を弓に張って、鉄線の上は3分あけておき、その長さは1尺を限度とする。これを土に向け斜にして一片をそぎとるが、それは紙を1枚1枚はがすのに似ている。それを円桶の外側に巻きつけ、少し乾いてから模骨からはずすと、自然に分れて4枚になる。瓦の大きさには大してきまりはなく大きなものは縦横8、9寸、小さなものはその三割ほど小形である。

素地(きじ)ができあがると、乾燥してから窯の中に積み重ね、薪を燃やして火を入れる。一昼夜か二昼夜か、焼く瓦の分量によって火をとめる時期を加減し、水を注いで転泑(てんゆう)する。」

模骨は女瓦や男瓦をつくるときの型のことである。素地は、瓦のしたじ、つまり生瓦のことである。転泑というのは、薪を燃やして焼きあがったとき窯の上から水をかけ、ネズミ色の光沢を瓦にあたえることである。つまり、カーボンと水蒸気の作用によって、瓦特有のネズミ色をつくる方法がそれである。

こういった明時代の瓦つくりそのままともいえる技術が、現在の中国をはじめ、琉球(沖縄)でもおこなわれている。琉球では戦後セメント瓦の使用や瓦工場の機械化がすすんできたため、やがて姿をけしてしまう運命にありはしまいか。そこで、1960年頃の琉球と1993年頃の中国浙江省での造瓦工程を紹介することにしよう。

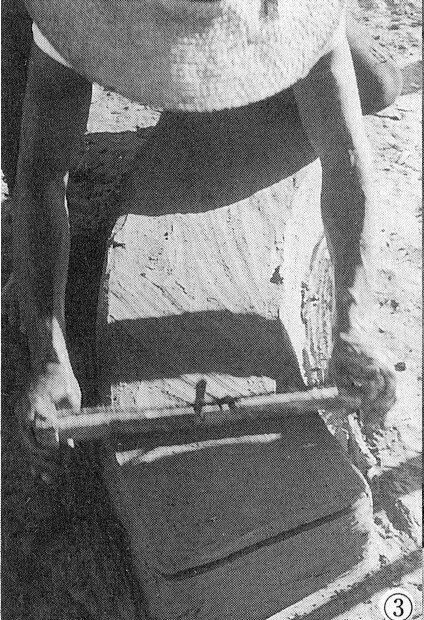

現代中国の造瓦

中国の宋時代や明時代の造瓦法は前述した『営造法式』、『天工開物』の記述によって理解し得るが、さらに『天工開物』の記述そのままといえる造瓦の様子が中国各地において見学することができるようで、数年前(1993年頃)中国浙江省余眺市付近における造瓦工房の造瓦工程を見学された福岡県教育委員会の石山勲氏による撮影の写真を頂戴した。いま、それを紹介する。まさに『天工開物』の写真版といった観がある。

模骨の両端をずらし輪を小さくす ると模骨がはずれる、

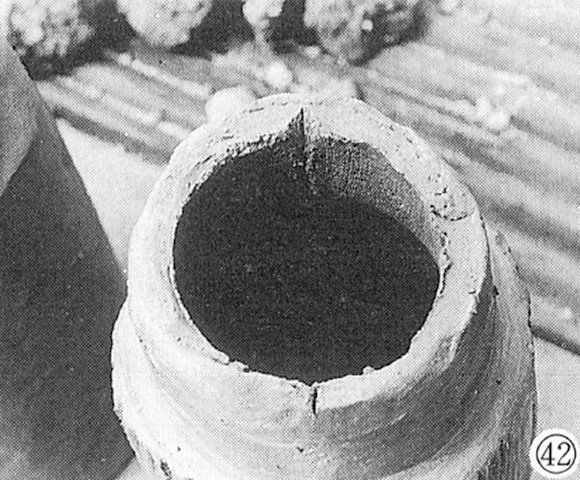

円筒の内側に分割の際の目安痕が見える p71

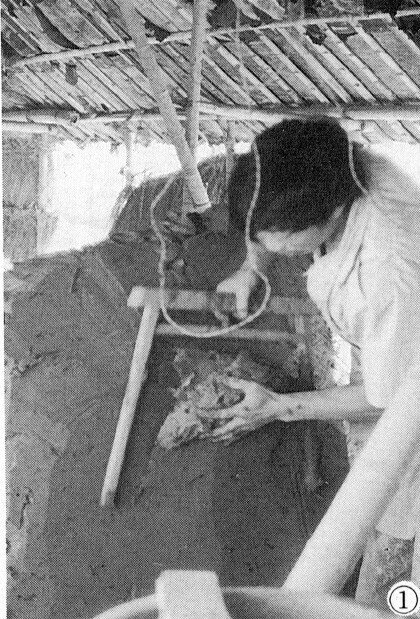

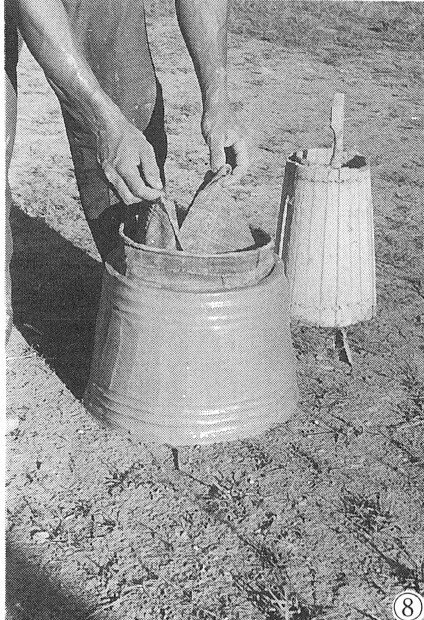

琉球の造瓦

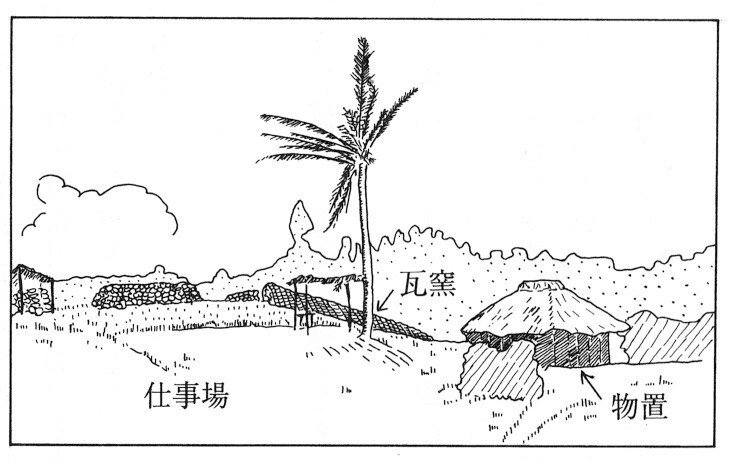

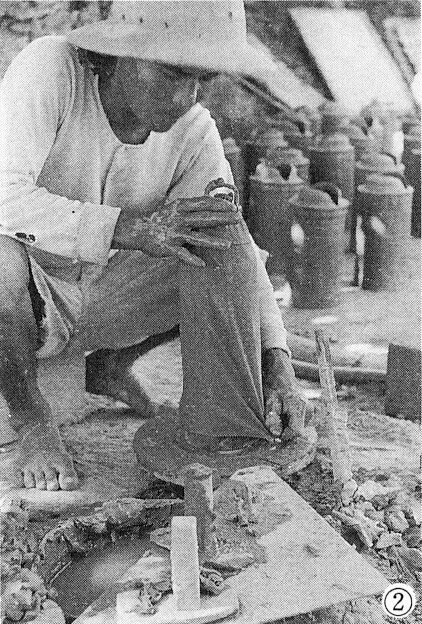

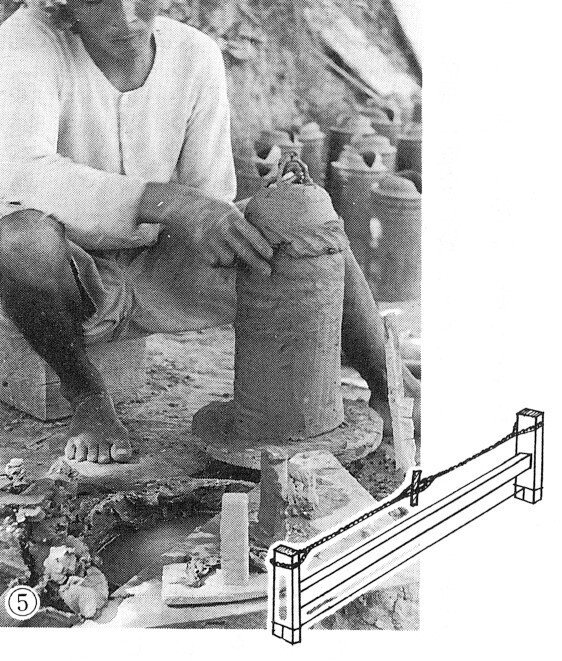

下の写真は、琉球、八重山群島の波照間島という北緯23度線が近くを通る南の小島にある瓦工場である。

紺碧の空、したたるような緑にかこまれたこの瓦工場は、一本のヤシの樹蔭に、ヤシの葉で日除けをつくり、その下で伝統的な琉球瓦(女瓦)をつくっていた。ヤシから左に平らな仕事場がある。ここに生瓦を並べて乾燥する。乾しあがると草葺の物置に積み重ねて窯詰を待つ。物置の右の方には深さ30センチ程、直径5.6メートルの円形プールのような粘土置場があり、強烈な陽光のもとで綱につながれた牛が、プールの中を歩いて粘土をこねていた。左端にみえる小屋は男瓦をつくる仕事場になっている。 ここに紹介する写真は1959年、沖縄本島与那原(男瓦)と波照間島(女瓦)で撮影し、1960年補足的に沖縄本島那覇市で撮影したものである。

男瓦(沖縄本島与那原にて)

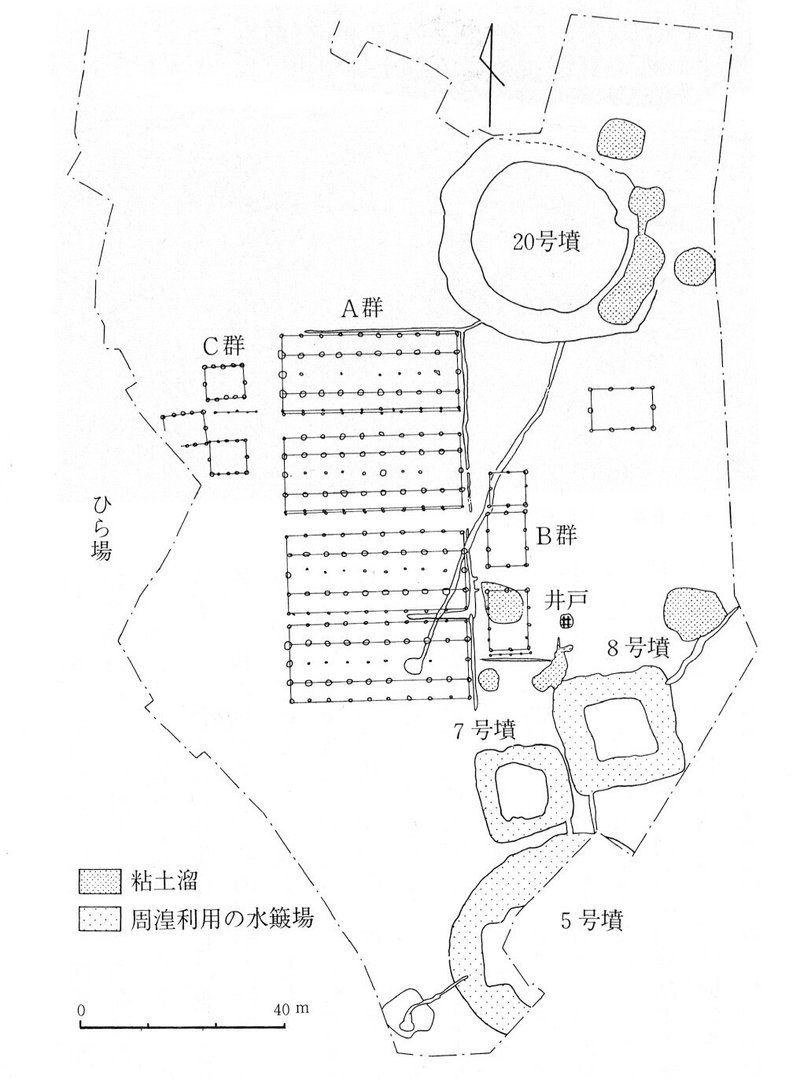

女瓦(波照間島にて

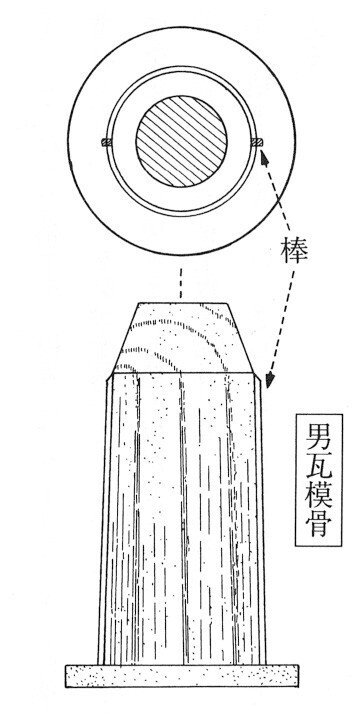

① 立ったまま仕事ができるように背の高い廻転台 (ミィーガーラグルマ)がある。台の上に女瓦の模骨 をおく。模骨は細板を連続して一枚の板のようにつくる。 その両端を合せると、上の径が小さく下の径が大きい円 筒(底なしの桶)になる。この模骨には、男瓦の模骨に ついていたような細い棒が四か所にあって、円を四分し ている p80

(以下は沖縄本島那覇市にて)

⑨ 乾燥した土管には、模骨の四カ所に細い棒がついて いたため、そこのところだけが薄くなっている。そこで、 棒の痕のついているところを両手でポンと叩くと棒で薄 くなっていた四カ所のうち二カ所が割れて2つになる p83

⑫ 女瓦(土管)の乾燥、乾燥場がいっぱいになると、 この上に重ねて乾す。むこうに一部重ねてある。(那覇 市にて) p84

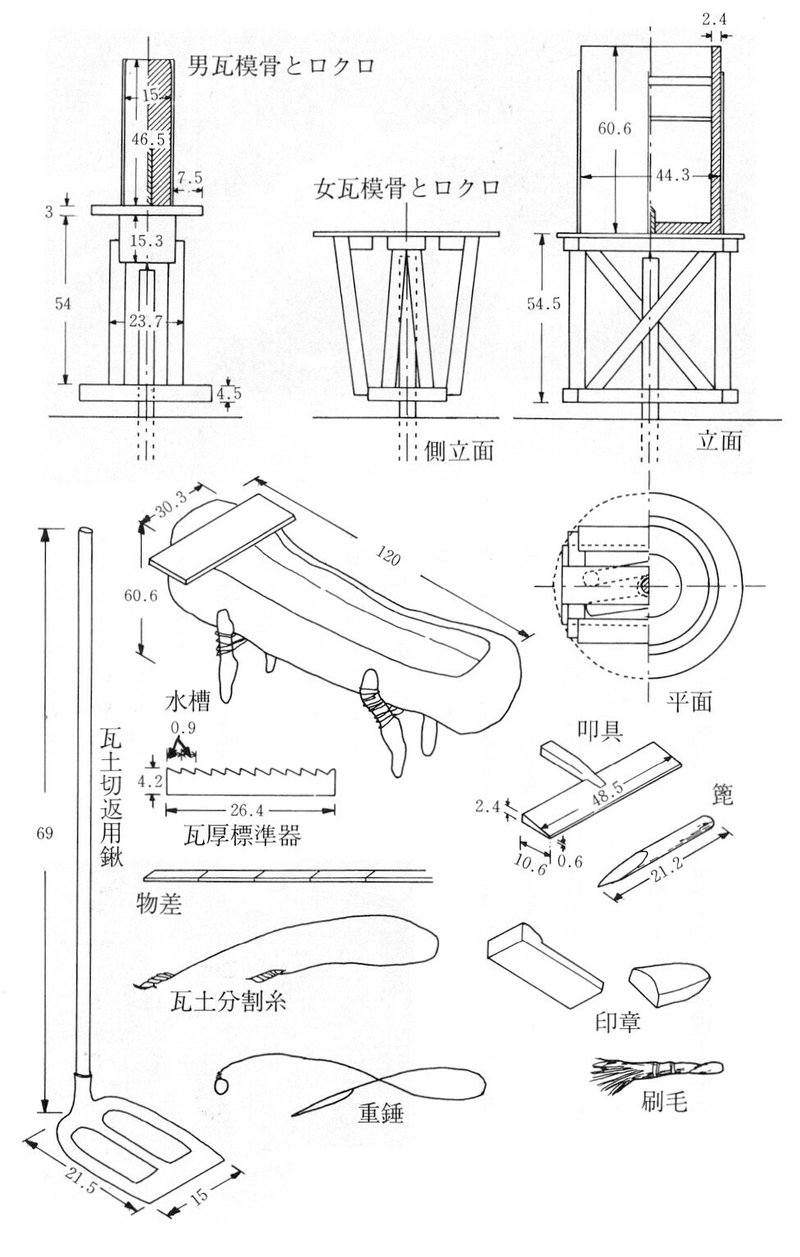

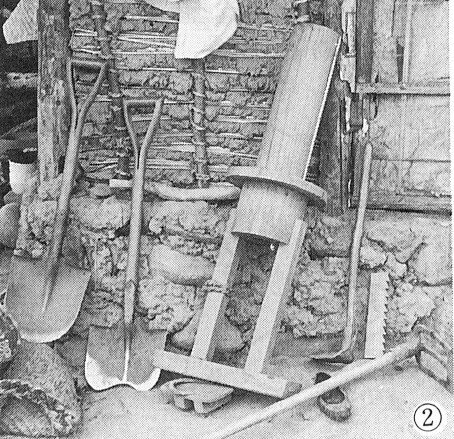

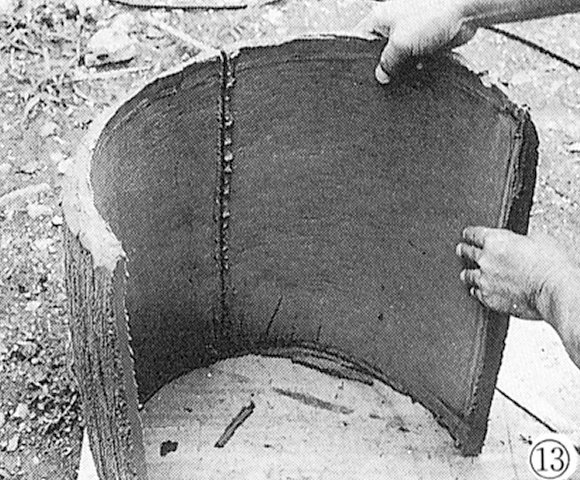

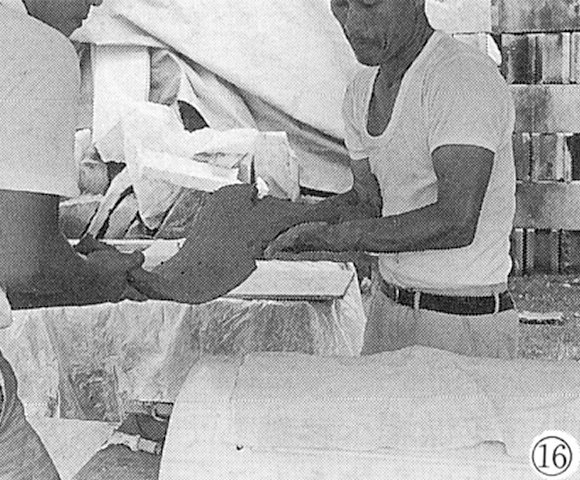

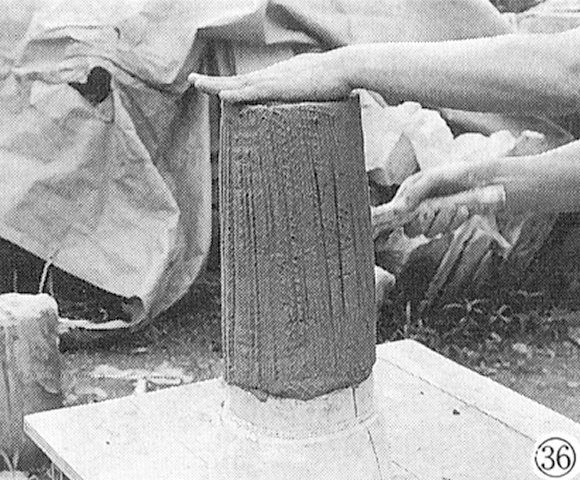

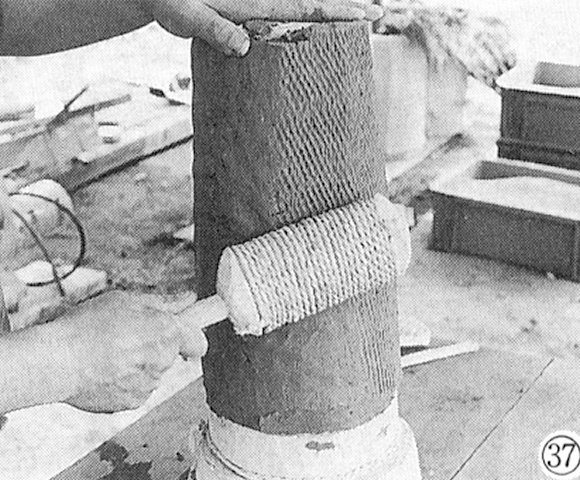

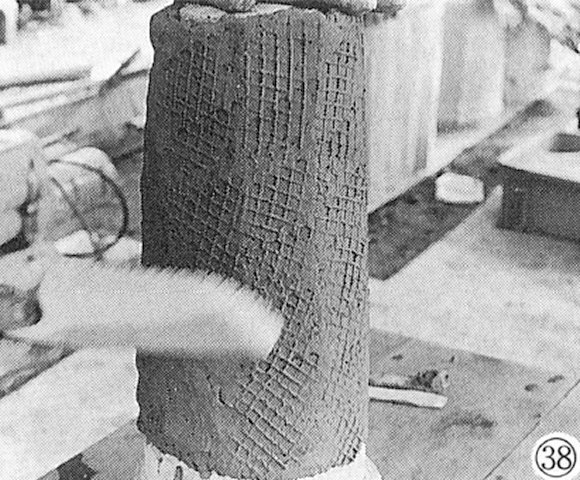

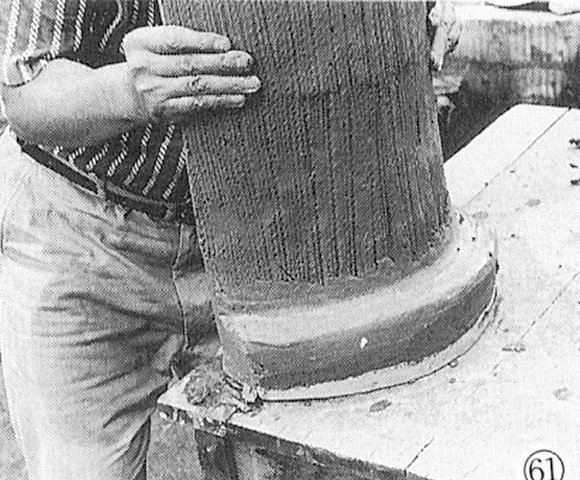

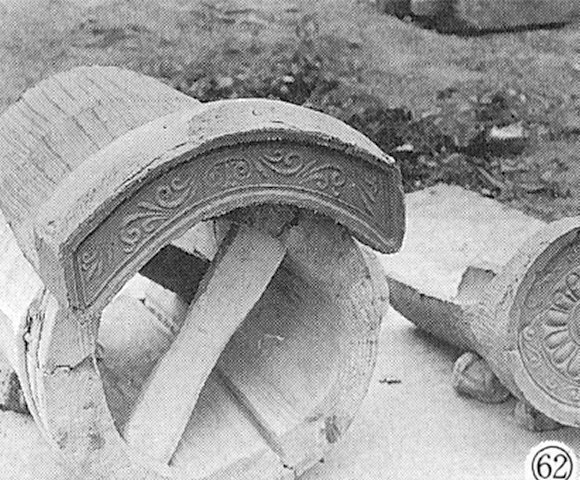

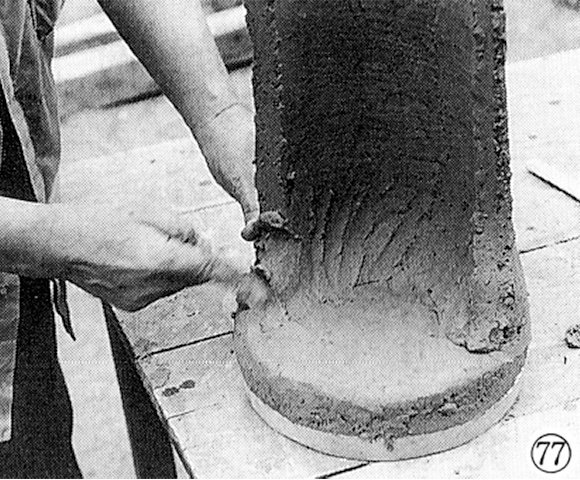

朝鮮の造瓦

わが国での瓦つくりは、朝鮮の百済人から教えられたものであることは前述した。そこで、わが瓦つくりの祖国である朝鮮では、どういった方法で瓦がつくられているのであろうか。昭和10年頃、朝鮮宝物建造物などの修理を担当され、その際、現地の瓦つくりを視察された藤島亥治郎博士の「朝鮮瓦の製法に就いて」(綜合古瓦研究第二分冊所収)によって、その要点を紹介することにしよう。男瓦の模骨は、直径約15、高さ約45センチの丸い木製で、細い棒を相対する位置につけて、2つ割りの目安にしている。女瓦の模骨は2枚か4枚の木を合せてつくった中空の円筒で直径約45、高さ約60センチの大きさである。もっとも、木を合せてつくった模骨であるから、添木などでこわれないようにしてある。また、円を4分した位置に細棒をつけて、女瓦4枚づくりの目安にしている。これら男瓦、女瓦の模骨は円い廻転台の上におき、立ったまま仕事ができるようになっている。模骨には麻布をかぶせ、その上に粘土板を巻いてつくる。琉球瓦の造瓦工程と大体同じである。ただ、女瓦の土管は琉球瓦のそれよりも大きいので、棒を通して二人でかつぎ、乾燥場まで運ぶのである。乾燥のあがった士管は、琉球瓦の場合と同じように、細棒の痕のところをポンと叩くと割れるのである。

ところで、朝鮮における伝統的造瓦工程(藤島亥治郎「朝鮮瓦の製法に就いて」『綜合古瓦研究第二分冊』昭和14年刊)を知りたくて、韓国の2、3の大学の教授達にお願いしたが、なかなか具合のよい瓦工房にゆきあたらず、やっとの思いで老齢な瓦職人を見出し、古い時代の造瓦工程を復原的に実演して呉れるというので、道具を作る費用をお渡しして1ヶ月後に実演して貰った。粘土作りから工房の雰囲気が、藤島博士撮影のものとはかなり違ったもので、いささかがっかりしてしまったのである。どこかで藤島博士が記録されたような工房があればといろいろ探したが、短い日時での訪韓であった故か、時代の違いによって、すでに藤島博士の記録されたような造瓦法は遠い過去のものとなってしまったのか、ついにそれらしき工房にめぐり合うことができなかった。

藤島亥治郎博士の「朝鮮瓦の製法に就いて」(綜合古瓦研究第二分冊s14) p87

かつて昭和30年頃、藤島博士に、韓国における造瓦工程の写真を頂けないでしょうかと、おねだり申し上げると、博士の「あ、い、とも」とご返事を頂いて数十年を経てしまった。そのうち博士宅へお伺いしてプリントを拝借して複写をさせて頂けたらと思いつヽ、何時お伺いしたらよろしかろうかと思いあぐねて数十年が経ってしまった。 ところが、数年前に博士の御子息幸彦さまと御連絡の必要があり、比較的頻繁に電話連絡をしており、その間に朝鮮造瓦の写真についてお話し致しましたところ、藤島博士は御記憶されていて下さり、博士に変って幸彦さまが御多忙にもかかわらず、フィルムを探して下さり、クリーニングの後、キャビネに伸ばして、博士自らのお手紙と共に頂戴することができました。 今回、博士撮影の貴重な写真類を掲載することのできましたことを記して深く学恩を感謝申し上げます。

左手前は掘削した粘土をこねる。掘るにはスコップを使用するが、こねるには鍬を使用する。その脇では、こねた粘土を円形に積み上げている。右手後では粘土を整然とした立方形に作り上げる。幅は瓦幅の4倍、長さは瓦長の7・8倍に相当する。左手後方には円筒形の瓦が乾燥されている

撮影地 全羅南道華厳寺覺皇殿の修理工事の製瓦場

日本古代の造瓦

琉球瓦や朝鮮瓦の製法を参考にして古代瓦のつくり方をしらべてみよう。別に、あらたまって資料をさがす必要はない。古代寺院や宮殿などの跡をたずねると、軒先を飾る文様のついた瓦や細かい布目のついた瓦のかけらが沢山おちている。こういった布目のついている瓦は、江戸時代のころから布目瓦とよばれ、硯に仕立てて愛用していた文人墨客や趣味人も少なくなかった。そこで、この瓦のかけらを古代瓦の製法を知るための資料として役立たせていくことにしよう。

男瓦、女瓦の一組は屋根を葺く基本瓦の瓦である。女瓦は長方形の板がゆるくカーブした形、男瓦は土管を二つ割りにしたものと考えればよい。この2種の瓦で屋根を葺くときは、女瓦のそりを上向きに並べ、女瓦と女瓦の間に男瓦を下向けにかぶせる。こういった葺き方から、奈良時代には上の瓦を男瓦、下の瓦を女瓦と名づけたものであろう。その後、式平安時代の『延喜木工寮式』の規定では、男瓦を筒瓦(とうが•トンワー)女瓦を版瓦(はんが•パンワー)段という文字を使った中国語に置き換え、男・女という性的表現を忌避(きひ)したものであろう。さらに後世になると丸瓦、平瓦などと名称されてきた。

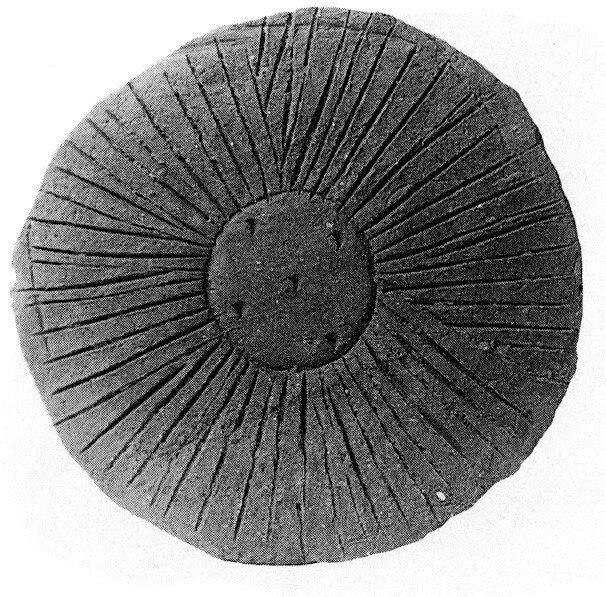

女瓦(下)無段式

男瓦

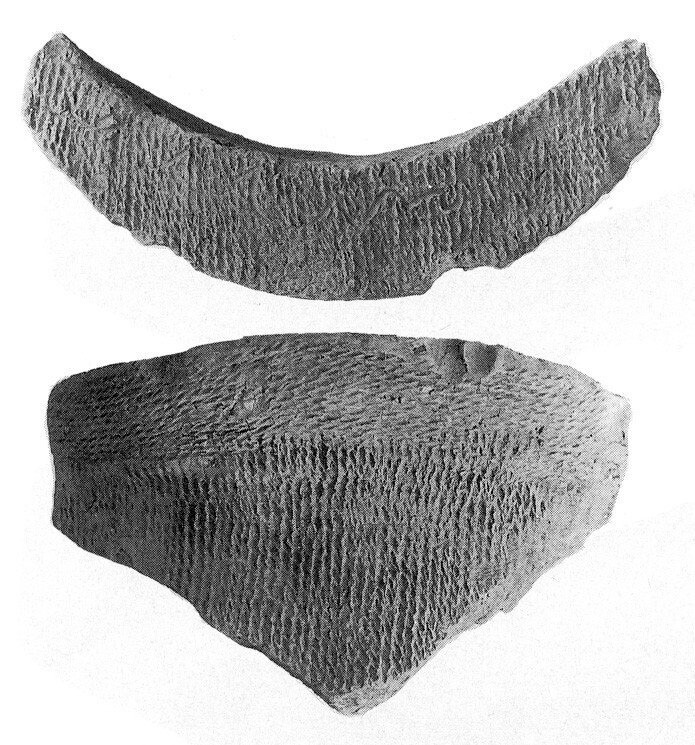

男瓦は形の上から2種類ある。―つは一方がいくぶん細くなった士管を半裁したものと、他の一つは土管の一端にさらに口径の小さな短い土管をつけて半載したものとがある。前者を無段式、後者を有段式と呼ぶ。有段式の段のところを玉縁(たまぶち)と呼び、屋根葺きのとき、男瓦と男瓦の接合が機械的にいく。無段式男瓦での葺き方を行基葺という。

有段式、無段式いずれも模骨に布筒をかぶせてつくったものである。男瓦の内側(下面)をよくみると、2本に1本の割合で布筒の縫い痕がのこっている。縫い方はそれほど高度な技術によるものでなく、瓦屋に働く人たち(女性の人夫もい上瓦る)が縫いあげたものであろう。

男瓦は模骨に板状の粘土を巻き、ヘラなどで成形したものと、土器やハニワつくりのように、模骨に粘土の輪を積みあげてつくったものがある。

左ー下面(布目) 右一上面

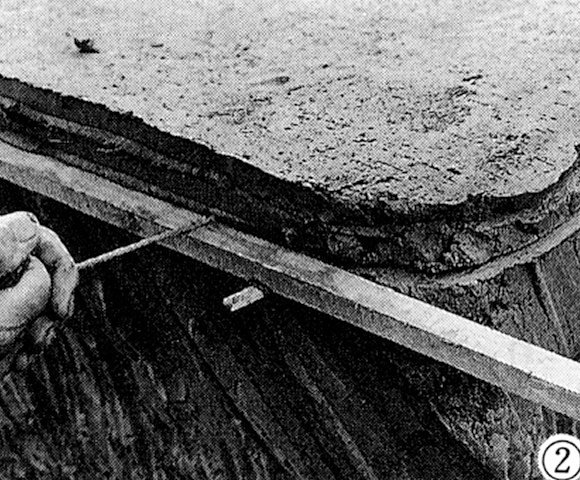

男瓦は土管をつくり、それを2つ割りにして2本の男瓦をつくる。2つに割るのは、土管の生乾きのとき、小刀や鎌で切断するものと、鎌などであらかじめ厚味の半分程の深さに切り込みを入れ、乾燥後に割るのとがある。

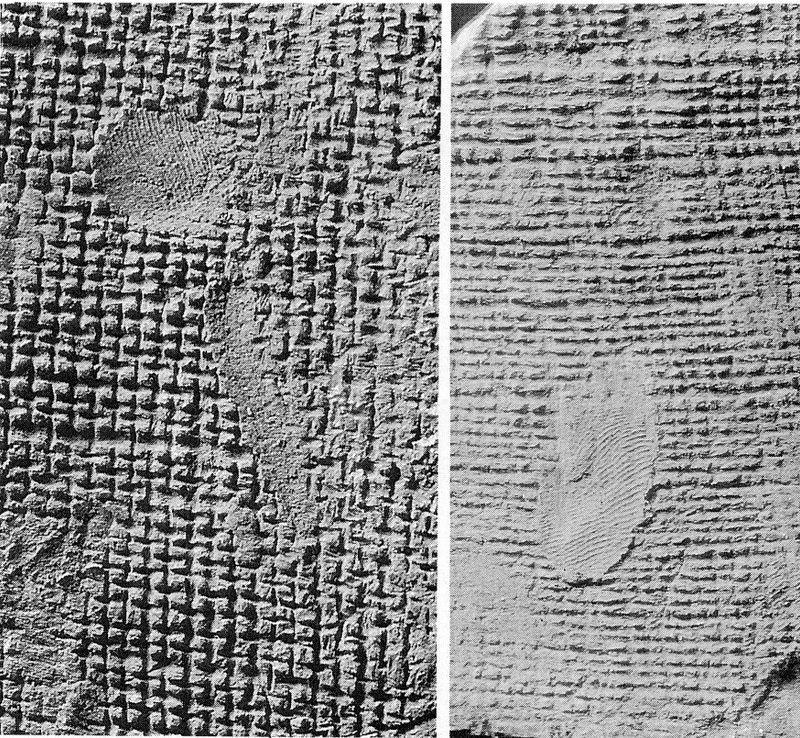

男瓦には、粘土をプレスしたときの道具(叩具・たたきぐ)のあとがしばしばみられる。本来は叩具で粘土を叩きしめ、木片や布片できれいに成形する。格子文を彫刻した叩具や縄を細板に巻きっけた叩具で叩いたままのものや、プレス後に成形したけれどもきれいに消しきれず、ところどころに叩具のあとがのこっているものもある。

男瓦は奈良•平安時代には男瓦と呼んだり延喜式では筒瓦(トンワー)と呼び、中国語をあてていた。女瓦も同様、性的文字をさけて中国語におきかえたものである。

男瓦にのこっている布 筒の縫いあと。左、右 ともに、縫目の部分が 織目に対して斜めに なっている。これは、 男瓦の布筒が末広がり のものであることを物 語っている。

土管を二つ割りに したのが男瓦であ る。これは、半戟 にするつもりでヘ ラでしるしをつけ たのであろうが、 なにかの理由で土管のままにして焼 成したものであ る。

福島県郡山市麓山 瓦窯跡 平安前期

男瓦の叩具痕各種 奈良前期~平安前期

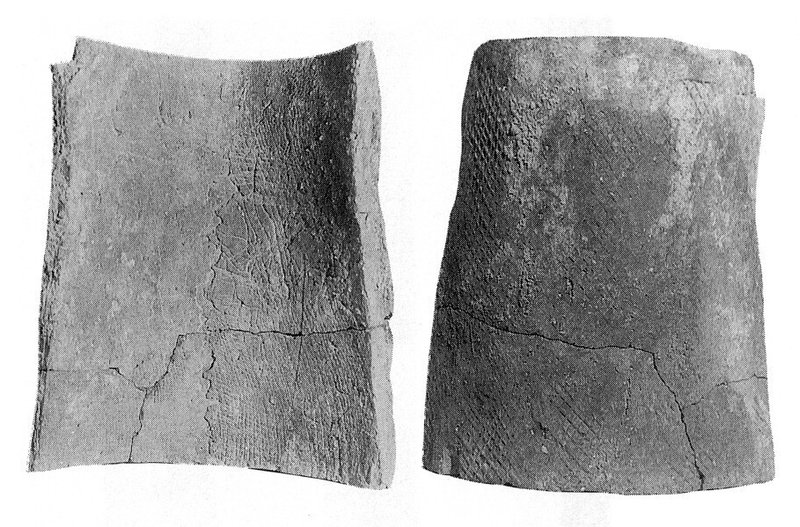

女瓦

女瓦は琉球瓦のように4枚づくりのものと、1枚づくりのものとがある。もっとも、2枚つづきのものをつくり、あとで2つに切ったものもあっていいわけであるけれど、いま、はっきりわからない。

女瓦は前述のように中国語の町記(パンワー)を『延喜式』で用いている。

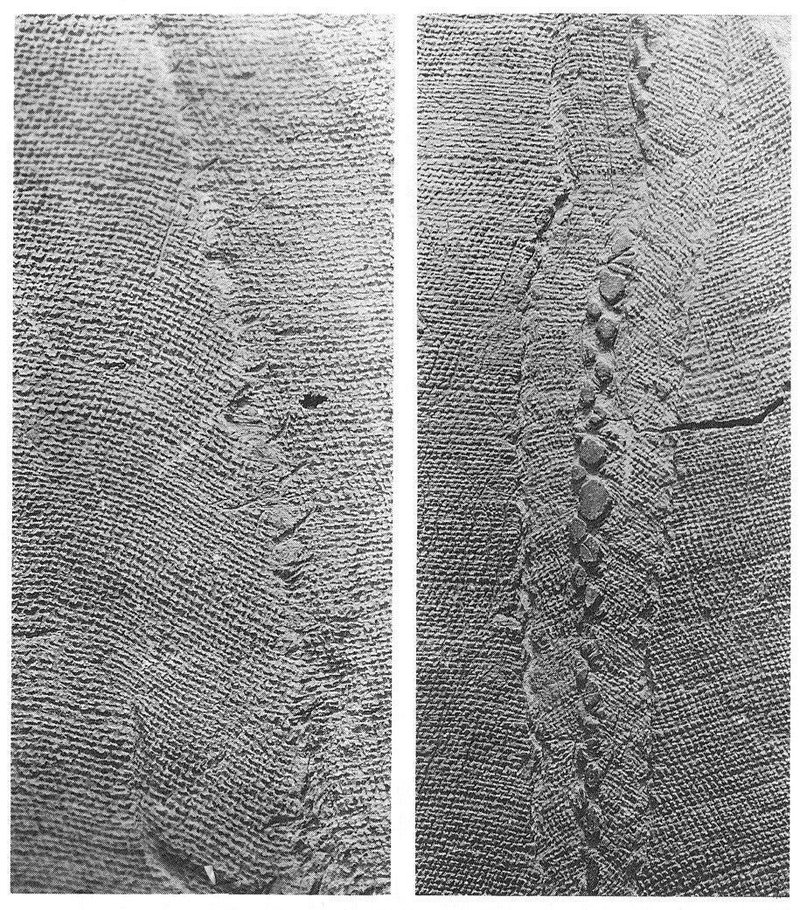

大宰府の都府楼跡、観世音寺、筑前国分寺などにつかわれていた平安時代の女瓦のなかには、模骨に粘土を巻いてつくった土管を、粘土のやわらかいのちに2つに切断し、それぞれの中央へ切り込みを入れて乾燥し、のちに割って4枚としたらしいものがある。

女瓦の模骨には細板を連続したものと、朝鮮瓦の女瓦の模骨のように、太い丸太を割って数枚を合せて桶のようにしたものと、さらに太い丸太そのものをつかったものなどがある。桶状の模骨でつくった女瓦には、細板あと(小札痕・こざねこん)がのこっている。また模骨に粘土板いるものがたまにあって、桶づくを巻いたときの合せ目が完全に接着しないまま痕ののこっているものがたまにあって、樽づくりであったことを教えているようであるが、ただちに桶巻4枚づくりであるとは断じがたい。

女瓦はカーブの内側に布目が、外側には叩具の痕がついているのが普通のものである。これは、琉球瓦のように桶での4枚づくりや太い丸太を利用した模骨の1枚または2枚づくりなどの場合、模骨に布をかぶせ、その上に粘土板を巻くからである。ところが、布目が女瓦のカーブの内側にはなく、反対側(外側)についているものがある。いま、わかっている例では、奈良県の川原寺や千葉県木下廃寺・光善寺廃寺など、きわめて発見例は少ない。

つまり、桶の内側に布をおき、その上に粘土をのせ、反対側をヘラなどでこすって成形したものである。こういった女瓦は1枚または2枚づくりであったと考えられる。女瓦ばかりではなく、古代瓦の製作につかわれた布は麻布といわれているけれども、その多くは苧麻(ちょま)や大麻でつくられているようである。瓦にのこっている布のあとには糸の細いもの太いもの、織目の粗密などさまざまなものがある。こういった布には、これを織った人達のさまざまな物語りが秘められているにちがいない。布は当時の女子の手によってつくられたものである。寒い凍てつく冬の夜ふけに指のこごえをこらえながら、わずかな灯をたよりに織りあげたものもあったろう。いずれにもせよ、当時の女性たちが精魂こめて織りあげたものであるにちがいない。

当時、麻布は税金としても納めたほどであったから貴重なものであった。『延喜木工寮式』作瓦の条には瓦つくりのことが記され、その中に女瓦2000枚をつくるのにつかう麻布は1尺4寸というきまりがある。このきまりから考えると、1枚の麻布でかなり沢山の瓦をつくなければならなかったから、織目がくづれてぽろぽろになってもつかうし、やぶけたところはつぎあてをし、布が小さかったりすれば、ほかの布をつぎ合せてつかっているものもある。こういった針仕事のあとをみつめていると、上手につくろってあるものは女性の手になったように思えるけれども、下手な縫い方のものなどは、無骨な節くれだった太い指で針を進めるひげづらの瓦工たちを想像する。また、女瓦に限ったことではないが、よく注意してみると、指紋のついているものもあって、なんとなく古代の瓦工たちに接しているようで、なつかしさがわいてくる。また、何んだか複雑な縫い目痕の着いた女瓦があった。縫い痕は着衣の一部のように見えたので、さらに子細に調べてみると、半袖シャツのような着衣(布杉・ふさん)を解体して造瓦用の麻布に転用したもののようであった。このことは、おそらく、造瓦用に麻布(新品)の支給があって、その布をすぐに使わず、その布で瓦工自身の布杉を仕立てるのに生地を交換したもののように想像するのである。麻布の新品はゴワゴワして、そのまま使うには縫製用であろうと粘土用であろうともなじみが悪く、新しい布は使う前に砧(きぬた)で少し叩いて布をやわらかにしてから使うと勝手がよろしい。だから瓦工自身が着ていた布杉を解体して1枚の巾に改造し、模骨にかぶせて造瓦すると仕上りがうまくゆく。そんな布の転用とか交換の様子を知ることのできる資料をしばしば発見することがある。

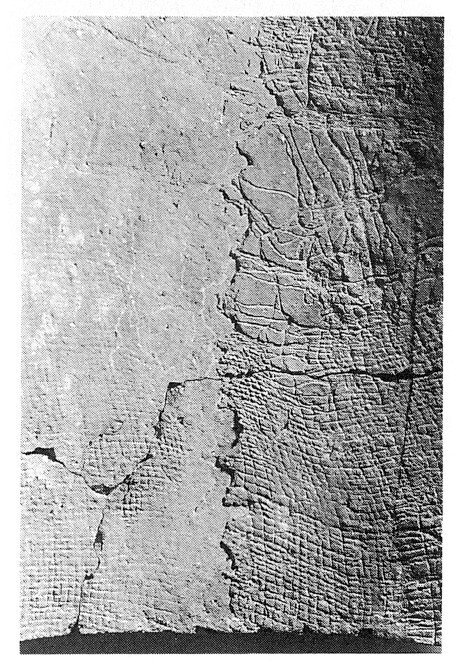

女瓦は、 通常上面、 つまり、 彎曲 の内側に布目がついている。 しか し、 この女瓦は、 外側についてい る。 この瓦は、 模骨が桶状のもの で、 その内側に布をおき、 その上に粘土板をのせて女瓦を成形したもので、 この種の技法によったものはきわめて少ないものである。

川原寺跡 奈良前期 p100

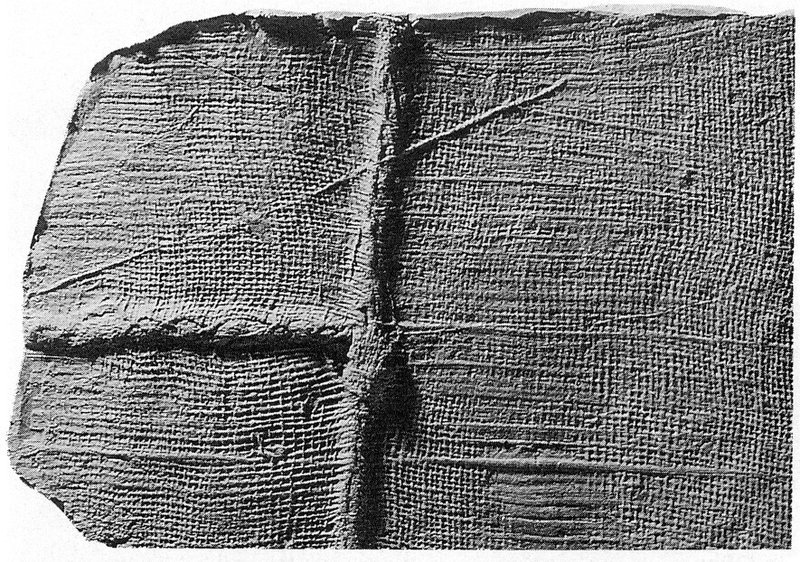

上の写真は女瓦の表(左)裏(右)である。 左の表 の両端は土管の時に内側から切り込みを入れ、 乾燥後に割り、化粧もせずそのままになっている。なお、この女瓦中央部には造瓦の際模骨に粘土板を巻いた接合部がよくのこっている。

川原寺跡 奈良前期

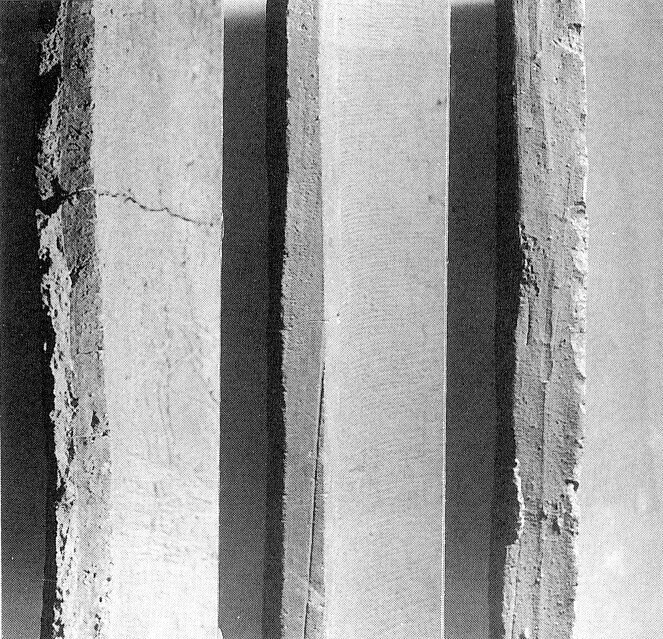

蔵司2号瓦窯跡 平安後期

右ーヘラで平らに化粧したもの。

中ーヘラで三面をつくりながら化粧したもの。

左ー内側からヘラで切り込みを入れ、 後に割ったもので化 粧仕上げを施さない。

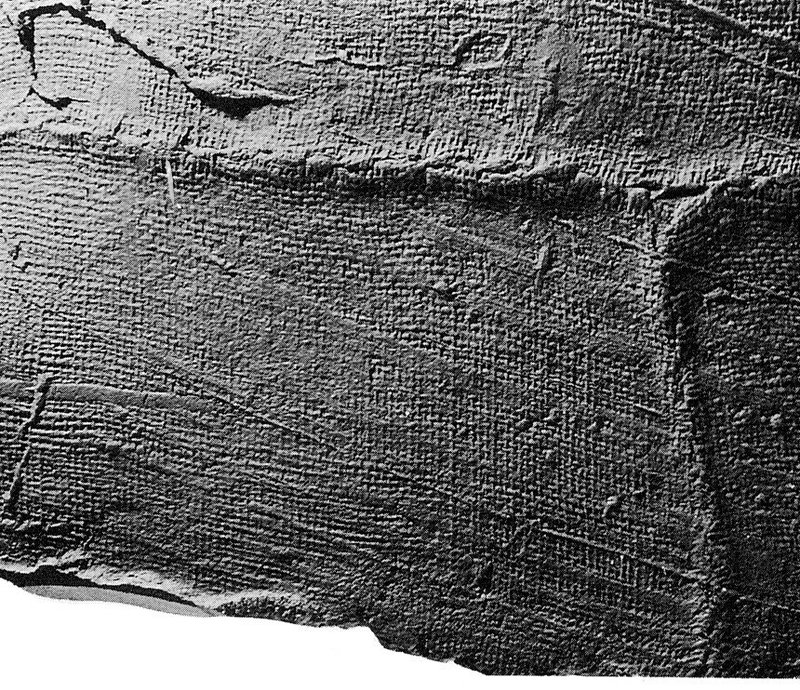

女瓦を2本の棒にたてかけて乾燥したときのあとである。

繋ぎあてのあと

織目の粗い布に細い織目の布をつぎあてしたものである。

さらに左右をつなぎ合せた都合3種の布の継ぎ合せである

(女瓦)奈良後期

全体

上の原体復原の拡大

布目のところにのこる指紋

瓦の成形をおえてから指がさわって、指紋が あざやかにのこった。 易者にみてもらったら、どういう性格の人間 であるかがわかるだろう。 もっと資料が多くあつまったら、みてもらう ことにしよう。

縄目文圧痕

上段は縄を板に巻いた叩具で叩いたもの。下段右は棒 に縄 を巻い てローラーのように廻転プレスしたものである。

叩具の文様

これらの叩具は多く木製である。 文様 をよくみると、 彫刻 による、 ノミのあと がわかる。

これらの叩具は多く木製である。 文様 をよくみると、 彫刻 による、 ノミのあと がわかる。

鐙瓦と宇瓦(あぶみがわらとのきがわら) p111

この二つは軒先に配置される。つまり男瓦列の先端に鐙瓦、女瓦列の先端に宇瓦がおかれる。鐙瓦という名称は、奈良時代につかわれている。この瓦の形が馬具の鐙(あぶみ)に似ているところから名づけられたものであろう。鐙瓦の円板の部分にさまざまな文様が施され、その文様によって時代を知ることができる。中世以後には、文様の多くが巴(ともえ)文をつけるようになったため、いつしか「ともえ瓦」と呼ぶようになった。宇瓦は、奈良時代に宇瓦と呼ばれていた。宇瓦の文様には唐草文が多く、中世にも唐草文をつかっているところから「唐草瓦」とも呼ばれた。宇瓦の朝鮮での流行は新羅統一時代頃、それより少し前に、高旬麗や百済では祖形的なものがつくられていた。わが国では、飛鳥寺の創建時には用いられず、それ以後に建立された寺院から宇瓦を用いるようになった。

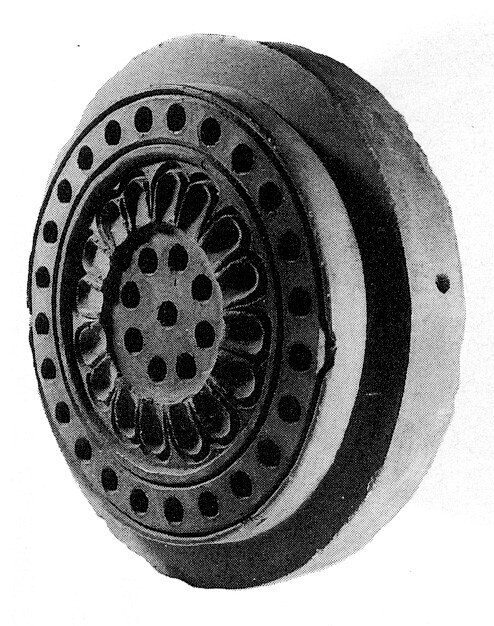

鐙瓦

鐙瓦の製法は、文様をつける円板の部分をどうやってつくり、どのように母体になる男瓦と接合するかが問題である。

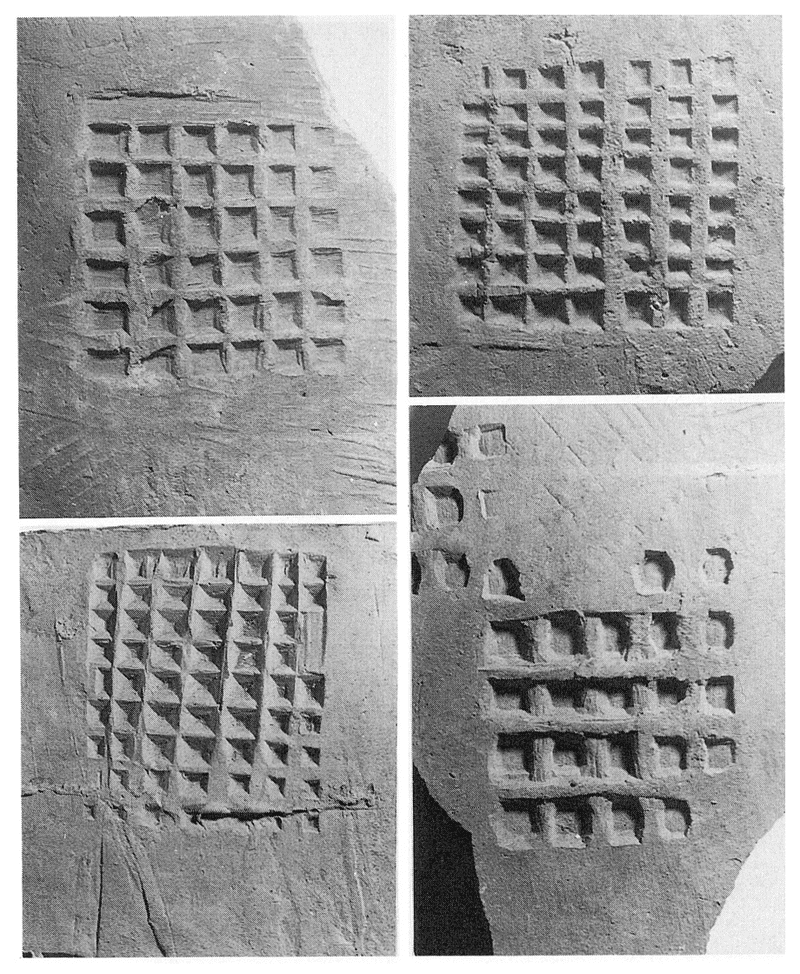

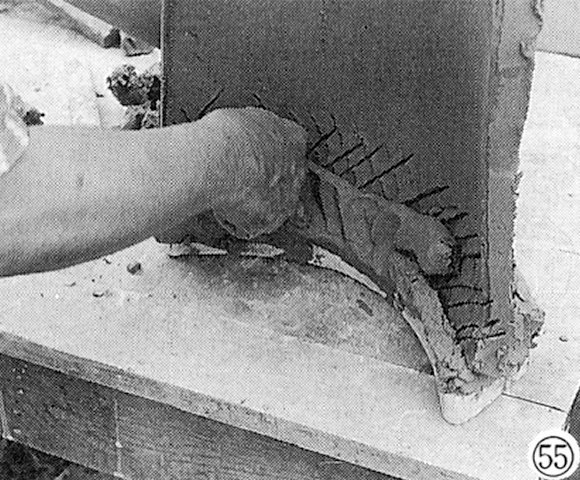

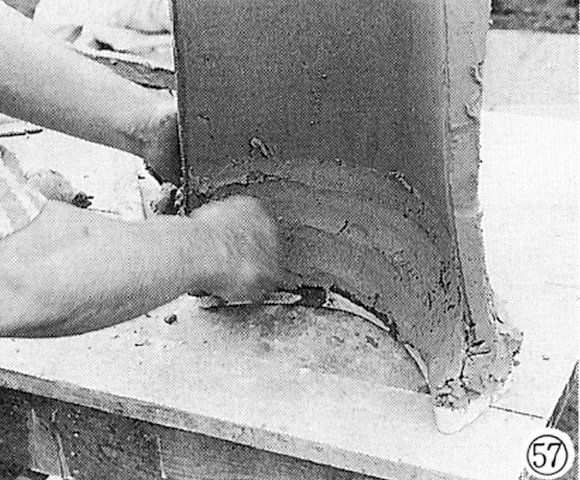

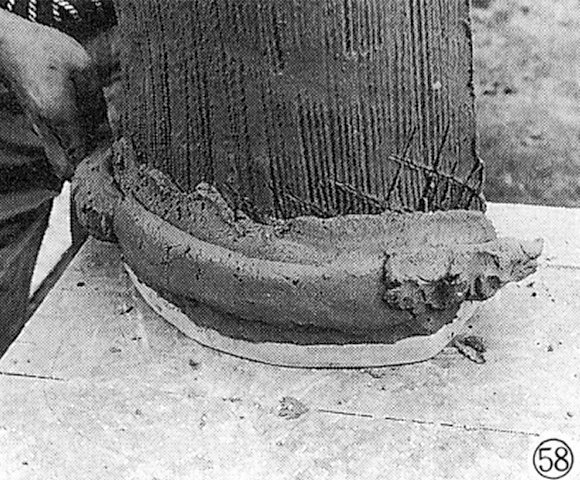

鐙瓦の文様部分は、范(型)に粘土を押しつける。押し込むの鐙技術はむずかしい。良質の粘土をよくねる。必要量を倒円錐形に丸め、下に置いてある范へ押し込む。ただ范に粘土を押し込んだのではよい結果が得られない。中央から外側へかなり強い力で押し込まなければならない。 そして余分な粘土を削りとる。 范に押 し込んだ粘土の背の部分に男瓦の入る溝をつくり、半乾きの男瓦にヘラできざみを入れて接合し、粘土をつけたして仕上げる。印籠つぎといわれる手法である。

范は粘土(陶質)や石木に彫刻してつくる。陶製のものの方が范のぬけがよく作法としてはすぐれている。范は、たとえ文様が粗雑なものであっても、なかなか容易につくれるものではなかったろう。木製范は材質の点から割れるおそれがある。たとえ割れ目が入っても修理しながら大切に使っていた場合がある。『延喜式』の規定では、瓦工1人が1日に、男瓦、女瓦では90枚をつくるのに鐙瓦ではその約4分の1にあたる23枚となっている。中国ではこの鐙瓦を瓦当と名称している。

鐙瓦の范

平安時代末の范と推定している p113

鎌倉時代

興福寺不開門外出土鎌倉時代興福寺不開門外に瓦窯という字名ものこっているように、いつの頃か瓦窯があったと伝えられている。この范が発見されているところから、鎌倉時代には瓦窯があったものと考えられる。この范でつくった瓦は興福寺の鐙瓦である。

山村廃寺跡 奈良前期

奈良前期

鐙瓦文様面の布目

佐渡国分寺跡 奈良後期

佐渡国分寺跡 奈良後期

范に布をのせて、粘土を打ち込んだために文様面に布 目が残っている。粘土と范の分離を考えて布をつかった のであろう。瓦つくりの苦心のほどが知られる。

ヘラ描きの鐙瓦文様

平安後期

鐙瓦の文様の部分をつくり、ヘラで放射状に 線を描き、中房にはヘラ先で突いた5個の蓮子 が描かれている。

奈良後期

蓮弁や外区の珠文は范に彫られているが、周 縁や中房は、范には彫刻がない。そこで、周縁 にはヘラで波文を描き、中房にはヘラで多数の 蓮子を描いてある。

宇瓦

宇瓦の発明は鐙瓦よりもおくれる。鐙瓦の場合は軒先に男瓦をならべたとき、土管半戟のままむき出しでは、不細工であるところから、この部分をふさいだのが半瓦当(中国)で、さらに円形にしたものが瓦当(がとう•鐙瓦)である。軒先の女瓦は、3、4枚重ねておけば別段みにくいこともない。そののち、軒先の女瓦を数枚重ねるかわりに、この部分におく瓦だけは、特別に厚いものをつくり、女瓦を重ねたように弧状にヘラで線を描けば、類似の感じが得られる。こんなところに宇瓦の発明があったと想像できる。したがって、宇瓦文様のなかに重弧文(じゅうこもん)といわれる一群があり、女瓦を何枚か重ねた様子をあらわしている。

宇瓦は女瓦を母体として文様部分をつけたものである。文様部分の製作は普通には范を用いた。文様部分と女瓦との接合は、印籠つぎの手法を取り入れながら、文様部分の厚味と男瓦の原味の差を粘土で埋めながら成形した。

宇瓦のなかには、范をつかわず重弧文や波形、格子文などをヘラで描いたものもかなりある。ときには、縄を押しつけて文様の代用にしたものや、まった<文様をつけないものも少数例ながらみられる。こういった無文様や文様とは考えられない縄を押しつけた宇瓦がつくられるばかりでなく、いびつになっていたり、文様面にひび割れの入った不良品を屋根につかっていた例などを考えあわせると、瓦の数さえ揃っていれば、出来の良し悪し、文様の有無などは別に問題でなかったといえる造寺事業もあったわけである。こういうことは、瓦屋で働く工人たちはもちろん、造営工事の監督者たちが、寺院の造営をどのように考えていたかを知ることが出来る。つまり、仏教が、未だ一般民衆の中に浸透しなかった時代(奈良•平安時代)には、寺院造立ということは、単なる仕事(労役)であって、仏への信仰は縁なき衆生であった。今日、われわれが神社や寺院に対していだく感情とは全く異質のものであったといえよう。奈良仏教•平安仏教といっても、民衆との宗教的結びつきはきわめて薄く、平安時代末期から鎌倉時代になって、ようやく民衆化がすすむわけである。宇瓦は、『延喜式』の規定では、瓦工1人が1日に28枚をつくることになっていて、鐙瓦よりも5枚多くなっている。

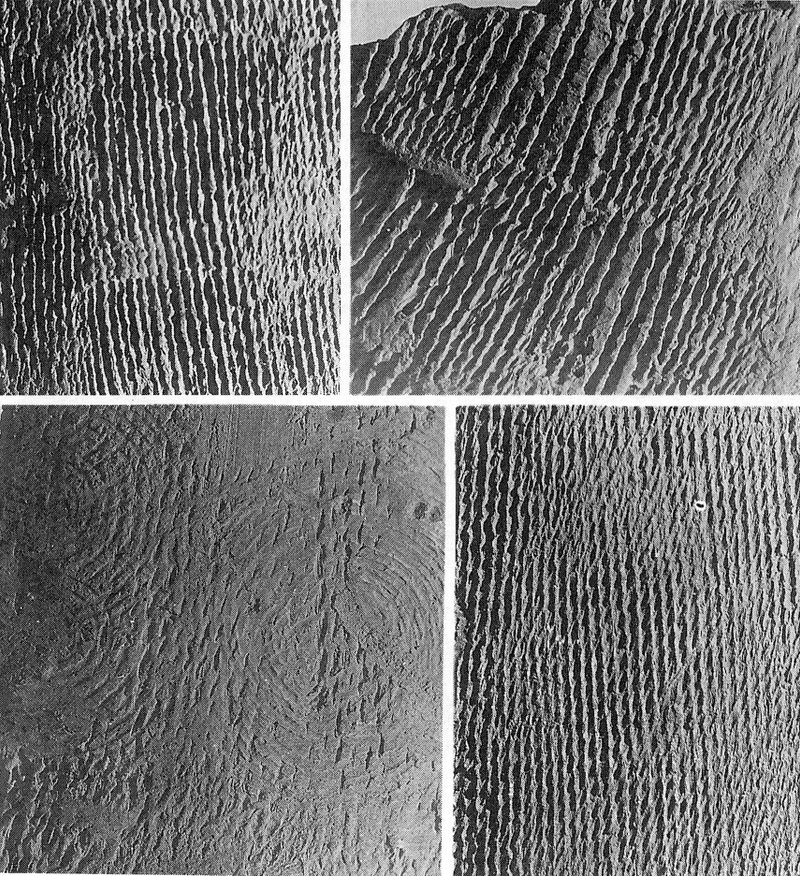

武蔵国分寺跡奈良後期

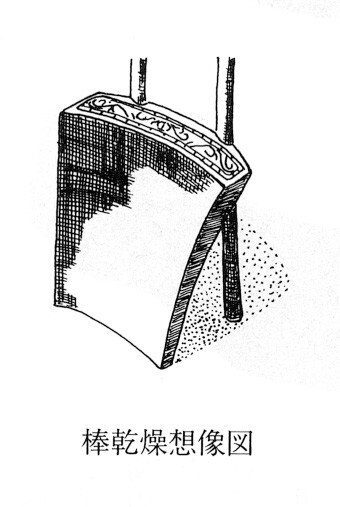

・宇瓦の棒乾燥

2本の棒にたてかけて宇瓦を乾燥した遺例。宇瓦の顎の 部分に棒のあとが二か所のこっている。この宇瓦は范をつ かわず、縄叩をして文様の代用とし、あとから波形のジグザグをヘラで描いている。 p119

・ヘラ描きの文様

(上)武蔵国分寺 奈良後期

ヘラと竹管で唐草 文のようなものを描い た。文様としておもしろい。

(中)武蔵国分寺 奈良後期

斜格子をヘラで描 いた。この文様は宇瓦の 成形がおわり、少し粘土 が乾いてきたときに描い たものである。

(下)陸奥国分寺跡 奈良後期

櫛状の器具で描い た波状文

・素文(無文)の宇瓦

武蔵国分寺跡 奈良後期

文様面の部分をつくりながら、全く文様 のない宇瓦である。この種の宇瓦は時々発見される。この宇瓦も棒にたてかけて 乾燥した。(115頁)の宇瓦と一群の もので、同一瓦窯による造瓦と考えられ る。

・割れた箔でつくった宇瓦

下野薬師寺所用瓦(水道山瓦窯跡)奈良後期

左端の部分に范の割れあとがみえ る。紐でしばったり、いろいろ工夫 してつかったであろう。日向国分寺 の宇瓦にも、左端に割れのあとがある。武蔵国分寺の鐙瓦にも、范割れ あとのみられるものがある。

垂木先瓦(たるきさきかわら)

垂木の先端を飾る瓦である。玉虫厨子にも垂木先瓦がついている。垂木先瓦には、方形、円形、楕円形のものがある。つまり、垂木先瓦の形は垂木の形に合せたものであるから、それによって、垂木の形を知ることができる。垂木の先端にとりつけるには、釘で打ちつける。そのため、垂木先瓦には、釘の付着したままのものが、まま、みられる。この瓦は、鐙瓦のように范によってつくられる。

鬼瓦

大棟両端や降棟(くだりむね)の先端を覆う瓦で、鬼面のものが多かったので鬼瓦と呼ばれてきた。飛鳥時代には蓮花文などを配した飾瓦であった。したがって、棟端飾瓦(むねはしかざりかわら)とも呼ばれるのである。鬼面の鬼瓦は、中国では唐時代につくられ、朝鮮三国でも流行し、わが国では奈良時代後期に流行の盛期をみた。棟端を飾る瓦として、当初蓮花文などを配したものが、どうして鬼面に変化したのであろうか。

鬼の文様は、中国に流行の源がある。中国六朝時代(6世紀)の鳳凰・竜(りゅう)などとともに民間信の神である「玃天」(かってん)をかたどったもので、百済では屋根の鬼瓦はみられず、鬼形文の磚(せん)がつくられ、屋内の腰壁を飾り魔よけとして流行した。わが国の鬼形文鬼瓦としては、平城宮・薬師寺・唐招提寺などにみるものが、「玃天」としての形状に比較的忠実な表現といえる。この唐招提寺の鬼形文鬼瓦は、鑑真大和上ら唐国の僧侶による構図ではなかったろうか。この他の鬼瓦は鬼面をあらわしたもので、平安時代以後は文様も退化して鬼が化物になってくる。その後、水の精としての鴟尾(しび)と魔よけの鬼瓦の形状が混合し、下部に水波(すいは)をかたどり、時には「水」字を入れた近世以後の棟を飾る鬼瓦となってくる。

鴟尾(しび)瓦

沓(くつ・上代のはきもので、神主がはいているくつ)に似ているところから沓形ともよばれ、大棟両端を飾る瓦。鴟(し・ふくろうであるという)の尾羽をかたどったといわれる。

唐時代には「後漢のころ、水の精として火災をふせぐ魔力をもったものとしてすでに用いられていた」といわれ、飛魚をかたどって屋上におくようになった。わが国では、玉虫厨子のそれを最古のものとする。玉虫厨子の鴟尾は魚類の鱗をおもわせる。法輪寺、唐招提寺のものは、鳥類の羽をかたどっている。室町時代になって、これが鯱(しゃち)として屋上を飾る。鴟尾には瓦製のものと石製のものがある。

堤瓦(つつみかわら)

大棟や降り棟を築く瓦で、普通、女瓦を縦に半載したもので、今日、畏半(のし)瓦と呼ばれている。堤瓦の名称は、奈良•平安時代に用いられたもので、その由来は、棟を築く瓦であるから、棟が堤防のように高くつくられるため、堤の瓦、堤瓦となったといわれる。また、棟を包むという意味から、つつむ……つつみ瓦と呼ばれたのだとする説もある。

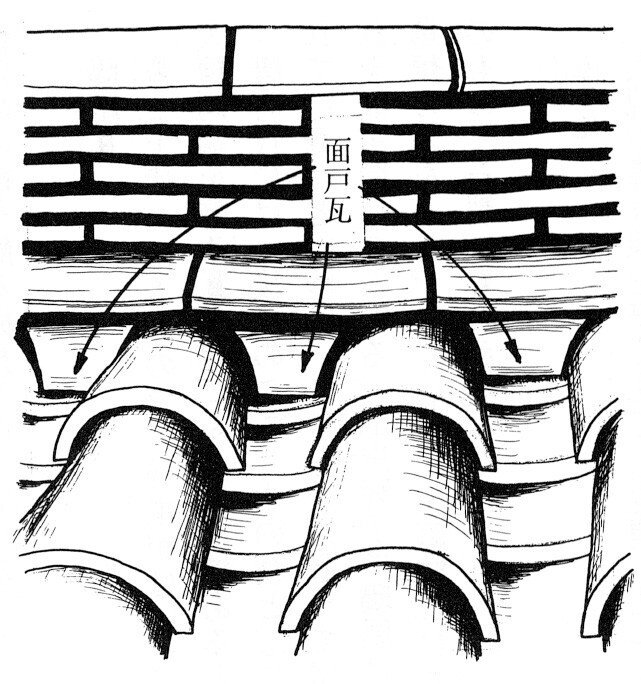

面戸瓦(めんどかわら)

男瓦と女瓦を軒先から葺きあげてきて、やがて大棟や降棟に接する部分に空間が生ずる。粘土や漆喰で塗り込めば問題ないが、正式な屋根葺にすればこの部分の形に合せた瓦をつくつてはめこむ、それが面戸瓦である。

面戸瓦は、男瓦を生乾きのうちに削って成形したものが多い。

隅切瓦(すみきりかわら)

降棟に接する瓦は、方形よりは、一方が斜めになっている方が屋根費の時には具合がよい。屋根葺きの時、トントコトントコ打ちかいていたのでは、うまく斜めに仕上らないし、時には割れてしまう。そこで、半乾きのとき、一方を切断して焼きあげる。隅切瓦は、宇瓦はじめ、男瓦、女瓦にもみられる。

隅木(すみき)瓦

入母屋、寄棟、宝形造の軒の四隅、つまり垂木列の左右端に相当するのが隅木である。この隅木端の上部が露出するので、ここと隅木の先端を覆う瓦をいう。きわめて遺品の少ないもので、文様面は范によってつくられたものであろう。

磚(せん)

煉瓦のようなもので、土間の上に敷いて床をつくったり、須弥壇に敷く敷磚、屋内の腰壁を飾る壁磚などがある。形は正方形・長方形があり、ときに中空のものもある。須弥壇に用いるものには、緑色の釉薬(緑釉)をかけたものもまある。 p127

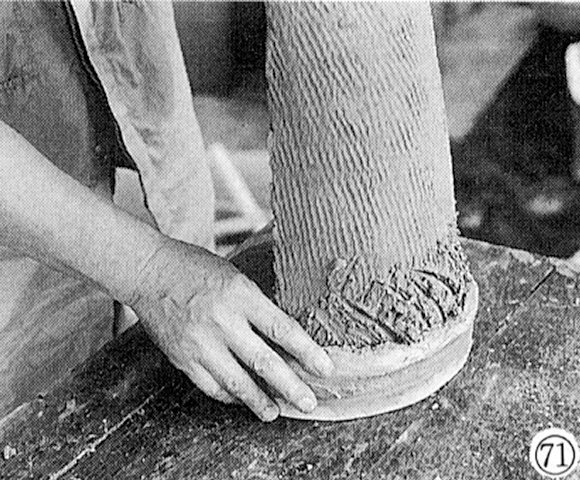

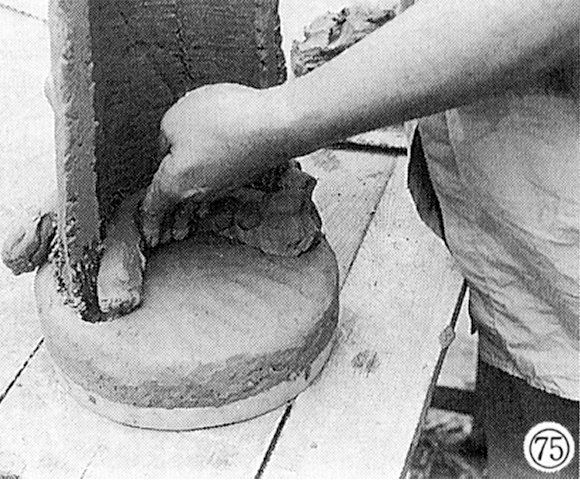

古代造瓦の復元

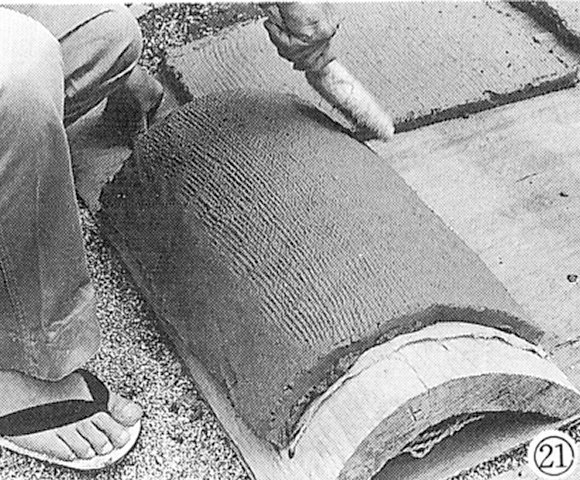

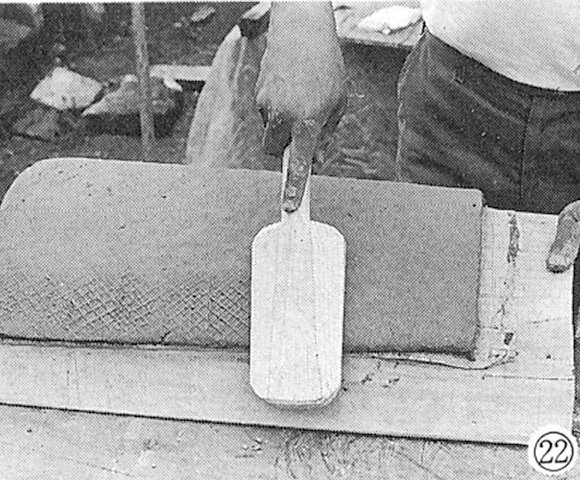

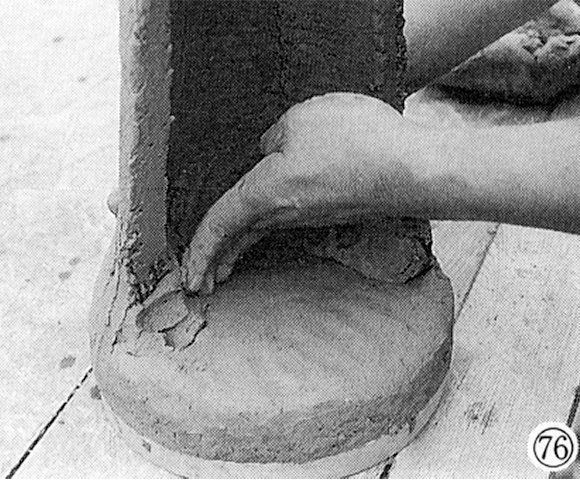

古代造瓦の復元現在、古代と同じ技法で瓦製作をおこなっているところはない。しかし、古瓦を観察すると、その製作法を知ることができるので、当時の瓦工になったつもりで、筆者が復原製作中の写真を次に紹介する。

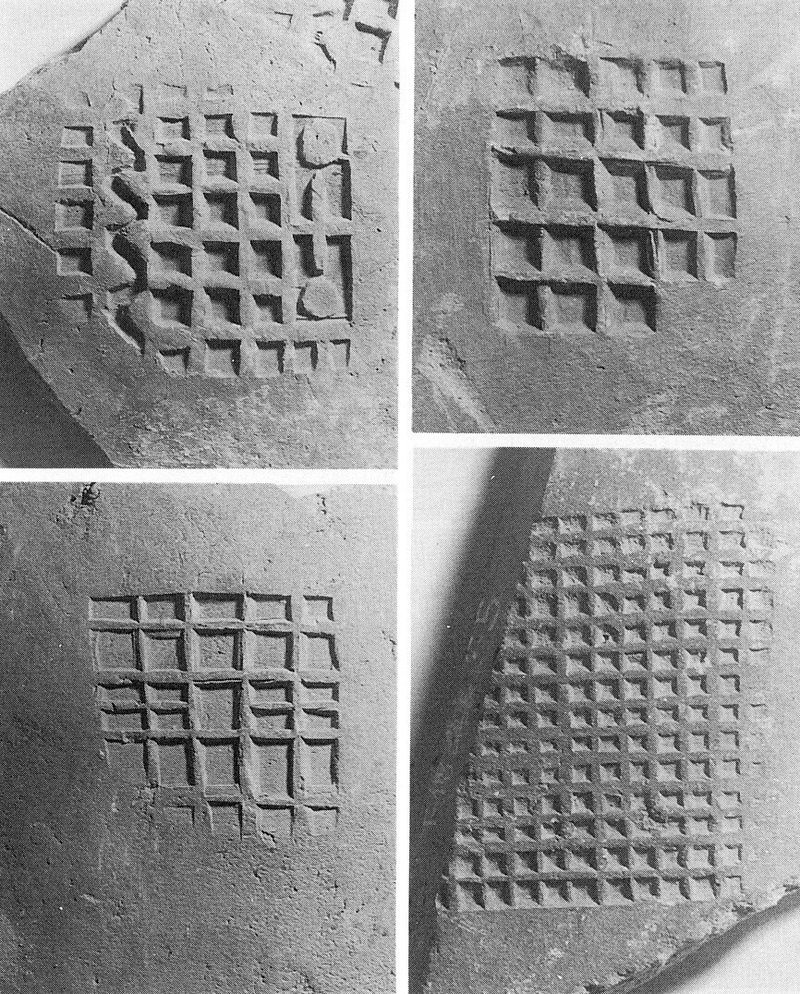

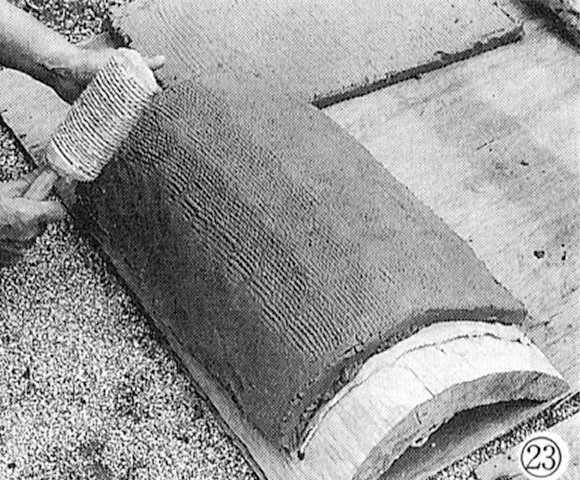

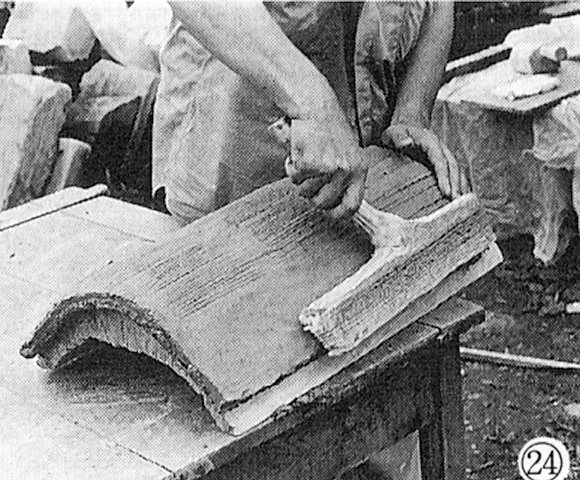

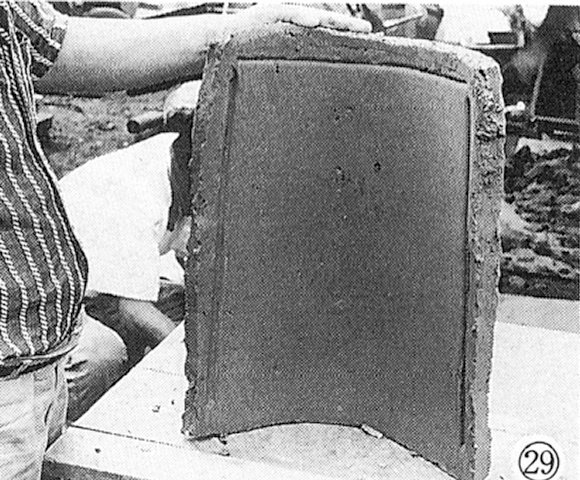

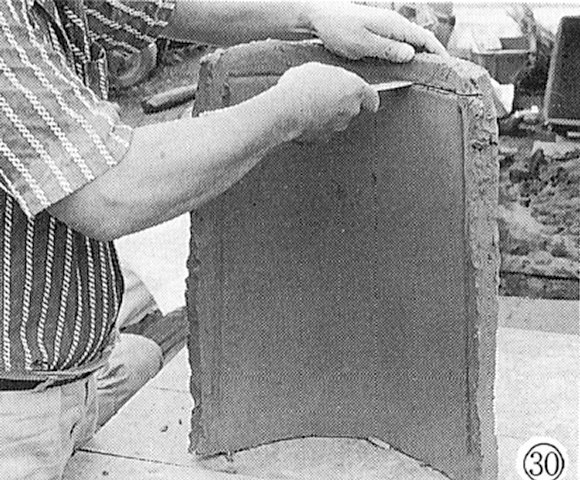

女 瓦(桶づくり)

1・2 粘士の塊から粘土板を切る

12・13 半分位、鎌の刃が入っ ているので簡単に割れる

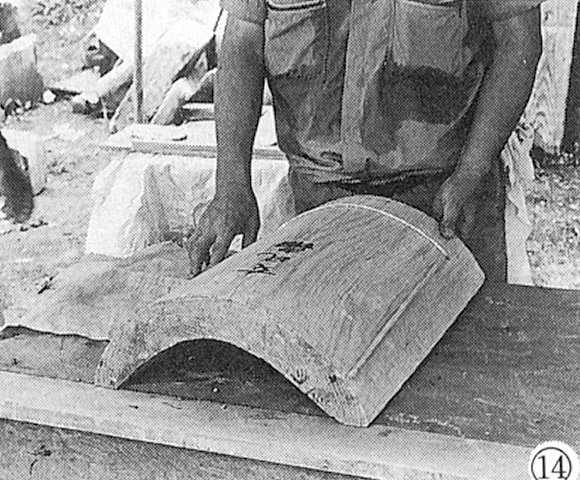

14 模骨の三方に瓦の大きさ の目安になる細棒(左右) と縄(手前)を設ける

29 一枚づくりの女瓦(目安の 棒や縄のあとがみえる)

33 模骨には麻の布筒をかぶ せてある。粘土板をまき つける

45 宇瓦の箔(瓦製)

。

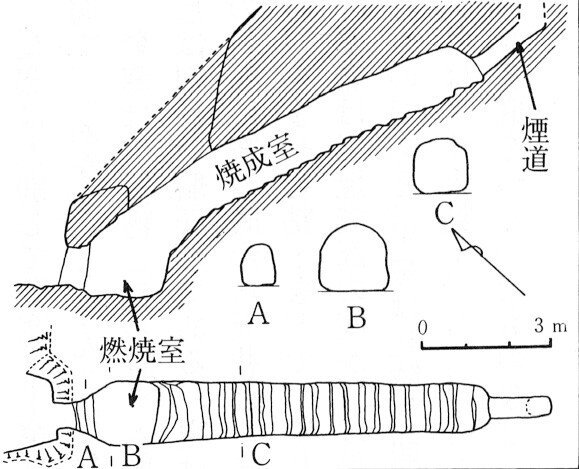

瓦窯の種類

古代の窯業には酸化焔によって器物を焼きあげる方法と還元焔によって焼く方法がある。縄文式土器や弥生式土器、さらに古墳時代の土師器など、いずれも酸化焔による。一方、還元焔によるものは古墳時代から奈良•平安時代につくられた須恵器やその系統の土器、さらに瓦類である。

わが国の還元焔窯業は須恵器つくりにはじまる。その技術は当然ながら朝鮮半島から教えられた。日本書紀には雄略天皇7年(463) 新漢陶部高貴(いまきのあやのすえつくりぺのこうくい)という陶工の来朝が記されている。この記録が正しいかどうかということは別として、ふるい須恵器が5世紀後半から6世紀ころと考えられる古墳から発見されているので、その頃には製作がはじまったであろうとするのが、今日の一般的見解である。こういったふるい時期の須恵器つくりの窯は河内国(大阪府)をひとつの中心とし、やがて四方へその技術が伝えられた。崇峻天皇元年(588)百済は仏舎利をはじめ僧侶や大工・瓦工などを献じた。そこで、蘇我馬子は飛鳥の地に寺をつくりはじめた。この寺院造営にともない、寺の南東にある丘陵の斜面に瓦窯を築いて瓦を焼いた。これが、わが国最初の瓦つくりである。瓦つくりの技術は、須恵器つくりより2世紀ほどおくれた。

今日までに調査研究された瓦窯は、かなり多くの数にのぽっているけれども、まだまだ資料として十分といい得るほどの成果はあがっていない。したがって、今後、調査研究が進むにつれて新しい構造の瓦窯が発見されないとは断言できない。そこで、今日までに判明した瓦窯を一応整理してみることにしよう。

登窯と平窯

瓦窯は大別して登窯と平窯とする。登窯という名称については、一部の陶業関係者や学者の間で、「あな窯」と呼んでいるが、考古学の立場では、登窯という名称がつかわれている。

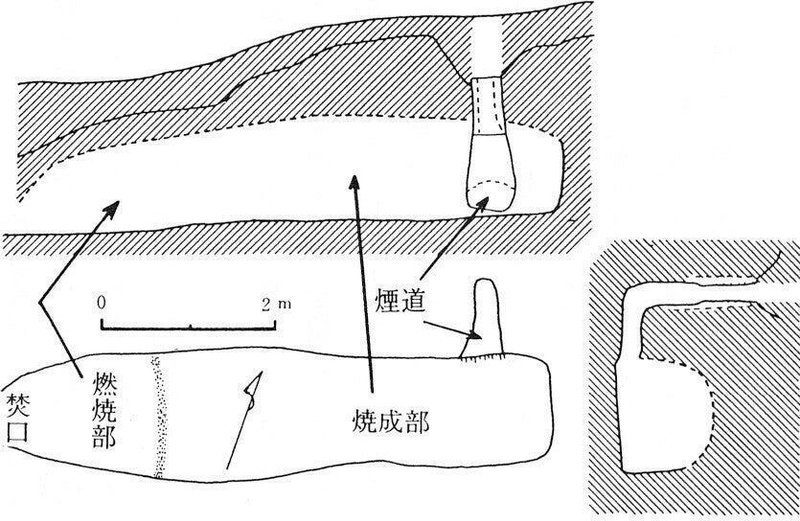

登窯は、器物(瓦や塼)を焼く場所、つまり焼成部の底がのぼり年藍のもので、その平面形は細長い船底形である。窯は丘陵の斜面をトンネルのようにくりぬいてくるものや、丘陵の斜面に窯の底から天井近くまでの部分を掘りくぼめ、天井はスサ(ワラを細かくきざんだもの)をまぜた粘土などでつくり、窯の上部半分程が地上に露出するものなどがある。

平窯は、焼成部の底がほぼ平らになり、平面が長円形、船底形、方形などバラエテイーに富むものである。平窯は丘陵斜面や平地を掘りくぼめて窯の底から天井近くまでの部分をつくり、天井はスサ入粘土でつくったものや、登窯のように丘陵斜面をトンネルのようにくりぬいて平らな窯底をつくったものなどがある。

・ 登窯

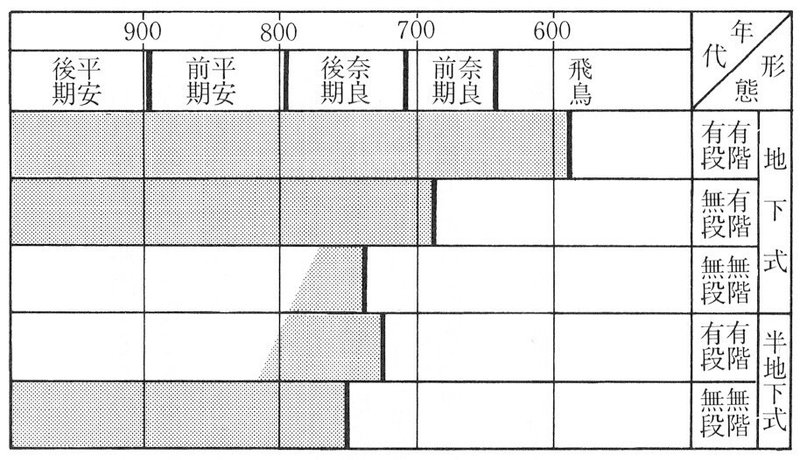

登窯は構築法と形態によって現在5種に分けている。地山をくりぬいてつくったものを地下式、側壁の上部から天井部分が地上に露出するものを半地下式と分けて呼んでいる。

1 地下式有階有段登窯

丘陵の中腹などに、のぽり勾配になるトンネルのような細長い横穴をくりぬき、底に10段前後の段をつくったものである。ちょうど戦争中、崖の中腹へ横穴の防空壕を掘ったのを想像すればよい。この式の窯は、焚ロ・燃焼・焼成・えんどう煙道の四つの部分からできている。焚口は小さくつくられ、ここから薪を投げ入れる。焚口の奥は燃焼室で、薪を燃やす小さな室になっている。ここから一段高くなって(階という) さらに奥の段のある焼成室に続くこの室は全体にのぼり勾配で、段の上には生瓦を立てならべて焼く、窯の主休部である。焼成室の一番奥には細長い煙道が地上へ通ずる。

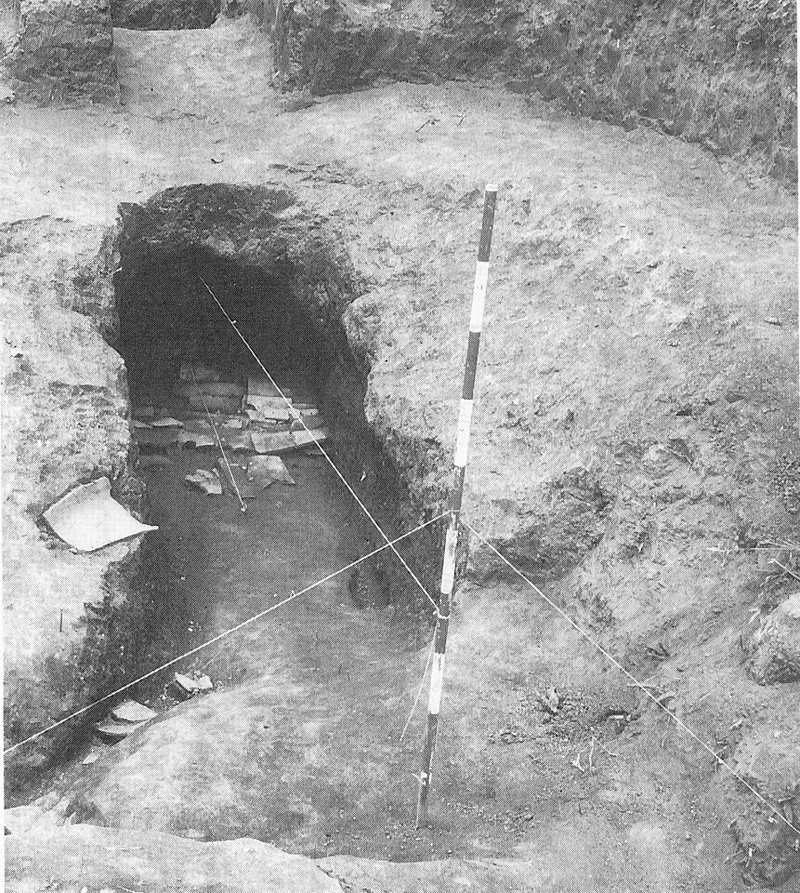

飛鳥瓦窯(奈良県高市郡明日香村)6世紀末

花崗岩風化土の地山をくりぬいた登窯で、全長10メートル余り、焼成室の段は20、わが国最古の登窯である。

2 地下式有階無段登窯

お1と同じようにつくられたもので焼成室に段を設けない。

乾谷瓦窯(京都府相楽郡山田荘村)8世紀中葉 地山をくりぬいてつったものと考えられる。全長約7.4メートル燃焼室と焼成室は階で区分され、焼成室の底の傾斜はかなりゆるい。したがって、焼成室には段をつくる必要はなかった。窯の側壁は天井近くまで日乾煉瓦を積み重ね、その上を粘土で仕上げてある。この窯では男瓦、女瓦などを焼いたのであろうが、最後に焼いたのは男瓦ばかりであった。発掘したとき、男瓦が窯詰されたままであった。貴重な資料である。ここで焼いた瓦は、どこで使われたか明らかでないが、直線4.5キロのところに平城宮があり、奈良の諸大寺にも近いので、それらの宮殿や寺院に供給したものであろう。

3 地下式無階無段登窯

丘陵の中腹に、のぼり勾配になる細長い横穴をくりぬいたもので、燃焼室と焼成室を区分する階はなく、両室の区分は燃焼部が焼成部にくらベてゆるい傾斜と平面形にくびれのあることなどでおこなう。

窯の底は傾斜があるので遊園地のスベリ台のようになっていて、瓦を置のには不便である。そこで、われた瓦ゃ石などをパッキングにつかって窯詰する。また、瓦を段のようにならべ、その上に生瓦をおいたものもある。

東山3号・5号瓦窯(栃木県佐野市黒袴・東山)

けつ岩の地山を剖り貰いて5口の瓦窯が構築されていた。そのうち3号、5号の2口が並び、互いの排水溝が合流して外に流れるようになっていると共に、防風堤が焚口前方にあり、その中央に排水溝があけられていた。下が3号、上が5号で、全長はともに約6メートル。焼成部は窯底に女瓦を敷き並べて段状施設としている。3号は窯尻天井に煙道をもつが、さらに手前にも小さな煙道があった。この窯は、同時に操業もできるし、交互に火入れをすることもできるもので、この時期頃から経済性を重視するようになった。同県宇都宮市の水道山瓦窯跡でも1号、2号窯が並んで構築されていた。ここで焼いた瓦は北東へ直線約20キロの下野国分寺へ運搬された。

4 半地下式有階有段登窯

丘陵の斜面に地上から窯の底の部分を掘りくぼめ、天井の部分をスサ入粘土でつくり、地上に露出したもの。窯の構造は1と同じように、燃焼室に階があり、焼成室には段がある。現在、この式の窯はきわめて少ない。

大谷2号瓦窯(埼玉県松山市)9世紀前半

丘陵の斜面を掘りくぼめて構築したものである。

1号窯と2号窯は約50 メートルヘだててあった。ともに半地下式有階有段登窯で、2号窯は全長約7.5メートル、焼成室には段を13つくり、焚口の両側には女瓦を立てならべて補強していた。

5 半地下式無階無段登窯

3と同じような構造で、天井の部分がスサ入粘土でつくられ地上に露出するものである。したがって、底には階や段がつくられず、平面は船底のような形のものが一般である。燃焼部と焼成部の区分は、窯底の傾斜、平面形などによるが、発掘のときの観察によってきめる。

法印山3号瓦窯(岩手県江刺市)9世紀前半

丘陵斜面に構築し、全長約8メートル。側壁の上部から天井部分は地上に露出していたため、はやくこわれてしまい、底と側壁の下部だけがのこっていた。燃焼部と焼成部は底の傾斜で区別できた。掘り出したこの窯は、お伽話のカチカチ山にでてくるタヌキのどろ舟を想像させる。、さわここで焼いた瓦は、ここから真南の北上川をへだてて直線約5キロの胆沢城(802年坂上田村麿将軍が築城し、陸奥国の鎮守府を置いた)につかった。

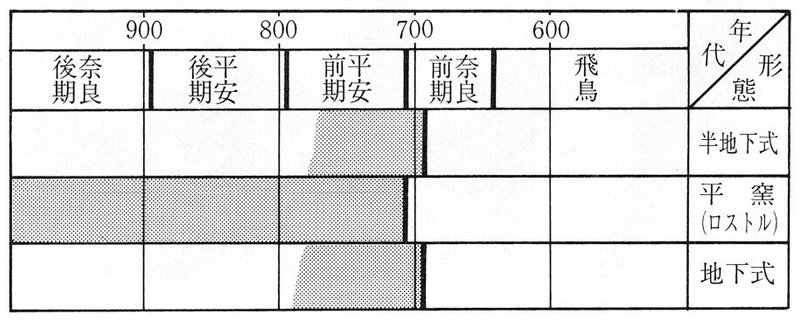

以上は登窯の各形態についてみてきたが、これらの窯の構築されはじめた頃と流行の時期を年表にしてみよう。

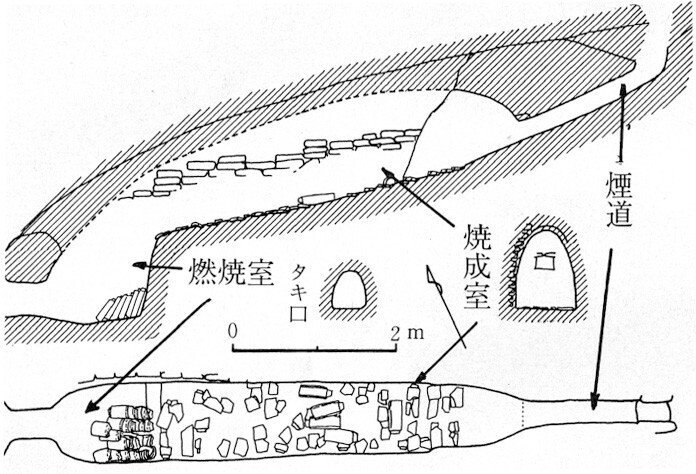

・ 平窯

登窯にくらべて焼成室の底がほぼ平らな構造である。平窯は構造によって丘陵の斜面を掘り<ぽめてつくったものと、地山をくりぬいてつくったものとがある。前者を半地下式、後者を地下式と呼ぶ。半地下式の多くは焼成室に林の施設がある。この形態のものが、平窯としての標準であるから、この式のものは、単に平窯と呼び、林施設をもたないものと区別する。窯の発生過程からみれば、平窯は登窯にくらべてふるい発生の歴史をもち、中国大陸の石器時代にはすでに平窯式のものが構築されていた。ところが、わが国では平窯の構築は登窯よりもおくれ、大陸での発生段階とは逆になっている。このことは、大陸文化輸入の過程で新式のものがはやく、伝統的なものがおくれて伝わったもので、その背景には重要な歴史的意味をみることができよう。

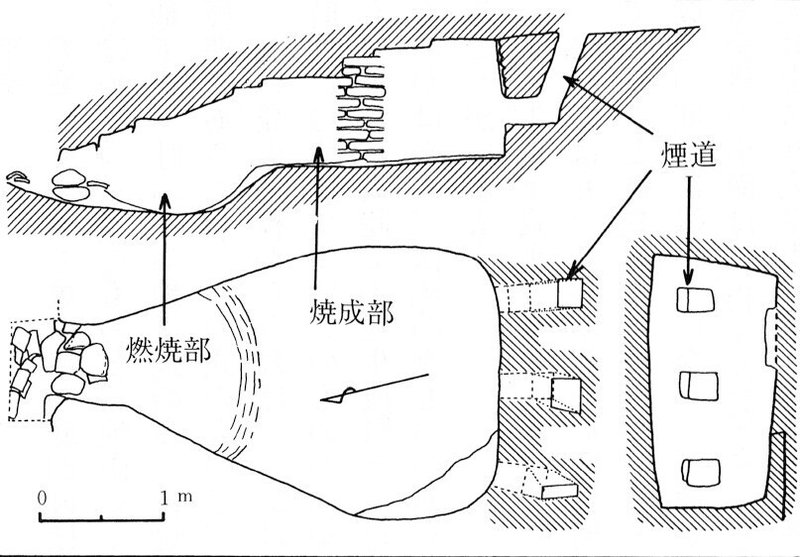

1 半地下式平窯

平窯ではもっともふるい形態に属するもので、焚口、燃焼室、焼成室、煙道の4部からできていることは登窯とかわらない。ところが、構造は焚口、燃焼室はまずかわらないとして、焼成室の底がほぼ平らになり、平面がぐっと横に広がって方形に近くなってくる。したがって、窯全体の平面は、杓子(しゃくし)になる。この式の窯は地上から1メートル前後の深さに掘りくぼめ、天井をスサ入粘土で覆うから、天井が地上に露出する。

日高山瓦窯(奈良県橿原市)7世紀末

この窯は遊園地の改修工事によって発見された。窯は全長約3.6メートル、焼成室のもっとも巾の広いところで約2メートル、焚口の巾は64センチ、平面は杓子形である。まわりの壁は高さ約95センチで煉瓦を積み上げ、その上に粘土を塗ってある。天井は15センチ位の厚さに粘土で覆ってあった。平面杓子形の柄の方にあたるのが焚口で、燃焼室と焼成室は、高さ35センチのゆるやかな段によってさかいされている。焼成室の底はほぼ平らである。奥壁には3本の煙道がある。煉瓦をつかって方形につくり、「く」字状に地上に出ている。この窯は、すぐ北にある藤原宮造営に活躍したもので、わが国最古の平窯である。

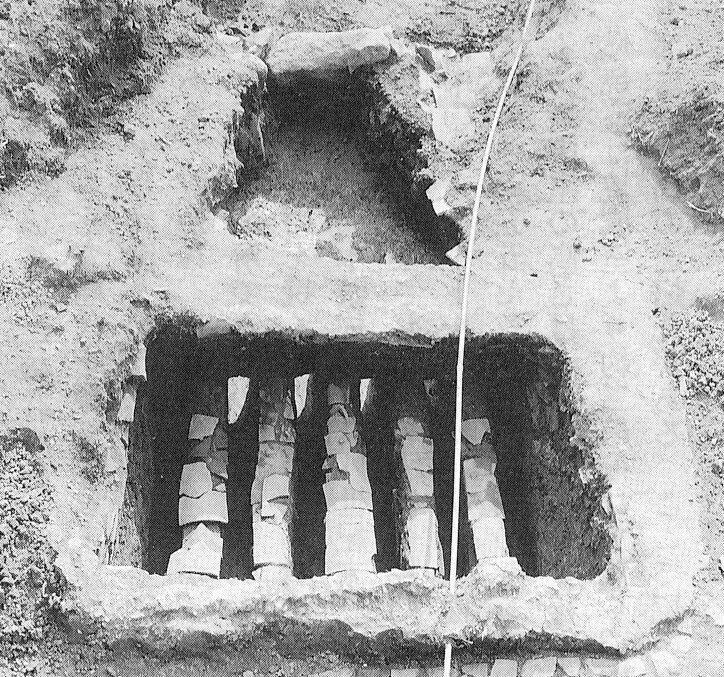

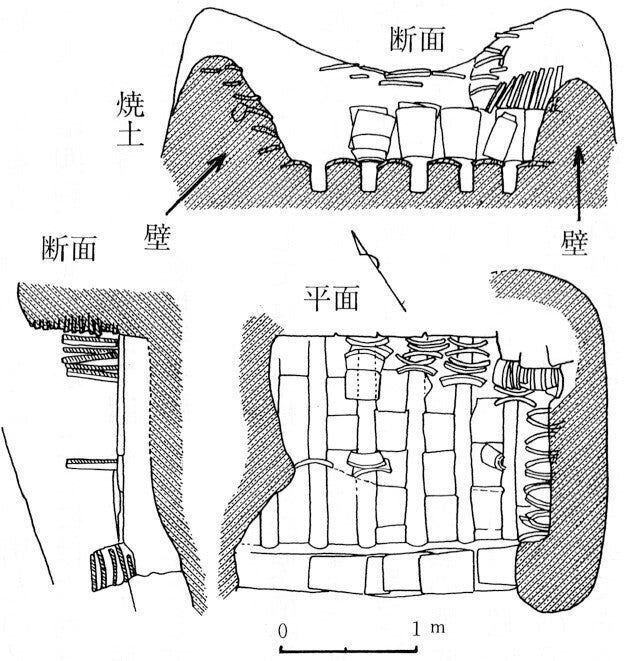

2 平窯

半地下式の窯であるが、焼成室に林がつくられたというのがこの式の窯で、半地下式平窯から発展したものである。この式の窯は焼成室が方形になっているものが多く、底には粘土と瓦を交互に積みあげてつくった数本の林(ロストル)がある。まわりの壁は煉瓦や瓦を積み重ね、その上を粘土で上塗りしている。天井は半地下式と同様、地上に露出する。この式の窯では、焼成室と燃焼室のさかいに障壁がある。障壁の下部には孔があり林の間の溝に通じている。この孔を通って焔が焼成室へ入る(通焔孔)。こういった構造の瓦窯は奈良時代から平安時代を経て鎌倉・室町時代にさかんに構築された。現在、関東方面にみられる丸窯・ダルマ窯という瓦窯はこの形態を基にしてつくられ、焚口を両側(両口式)にもつものである。だから、今日の瓦屋さんが、奈良•平安時代の平窯を見ると、片口式の窯であるといっただけで理解できるわけである。もっとも片口式の窯をつかっているところもあるというが、特殊なものを焼くときにつかう窯であろう。ロストル式平窯とも名称する。

鶴舞瓦窯(栃木県佐野市)8世紀末

丘陵の裾に構築されたもので、全長約5メートル、燃焼室は長さ2.5、最奥の巾2.1、焚口巾0.6メートルのラッパ状の平面である。焼成室は1.7X2.3メートルの方形で、底には高さ約55センチ、巾約30センチの5本の牀があり、壁は瓦積みで粘土で上塗りしてある。焼成室の高さは1.3メートル程である。

燃焼室は焼成室より約20センチ低く、両室は厚さ約80センチの障壁で区分され、障壁の下部には6個の通焔孔がある。ここで焼いた瓦は下野国分寺へ供給された。

信濃国分寺跡瓦窯(長野県上田市国分)

窯は焚口を南とし、2口を並べて構築した。

右が1号で、窯尻が石垣の下にあるため全長を確認できず、現存長約4.6メートル、焼成室は1.9メートル四方で6本の林を設けてあった。2号は全長5.4メートル、焼成室は2X1.8メートルで7本の林が設けられていた。焚口はともに、大きな川原石を左右に立て、その上に大石をのせている。

窯跡は尼寺築地の北方約80メートル、僧寺とも隣接しており、平安初期に国分二寺に使用する瓦を焼いたものである。この種の窯は2口を1組として操業したものが多く、2組4口のものもある。経済効率の高いものである。

右(1号)/ 左(2号) p155

3 地下式平窯 地下式登窯のように丘陵斜面に横穴をくりぬいたもので、登窯とはちがい、窯の底が平らになったものである。燃焼部と焼成部の区分は底面の斜面では判断できにくい。平面形でもむずかしい。しかし、焚口から奥ヘ1.5メートル位の底面には、木炭の粉末が黒くのこっていて、その範囲が燃焼部であることがわかる。 幡張瓦窯(栃木県下都賀郡藤岡町)8世紀中葉

粘土質の低い丘の中腹をくりぬいてつくった。窯の全長は約6.2メートル、窯の底は焚口から窯尻までほぼ平らで細長い舟底状になっている。天井は落盤していたけれども、まわりの壁の具合からアーチ形になっていたと考えられた。窯の高さは、中央部で1.2メートル程度であったと推定できた。この窯の煙道は、奥壁から約50センチ手前の左側の壁の下のところから外側へ約85センチ出張り、L字状に地上へのびる、といった、きわめて特殊な構造である。煙道は普通の窯にくらべて少し長い。このことは窯底がほぼ平らになっているため、長い煙道で煙の引きを強くし、焔を窯の中へ延ばすように工夫した結果のものであろう。この窯でつくった瓦は下野国分寺へ運搬された。

以上、平窯の三種についてみてきた。これらは、それぞれの構築年代、流行期間をことにしているので、現在までに判明している資料をもとにして年表をつくった。

このほかに平窯系のもので、地上式といえるものが、常陸(茨城県)新治廃寺の瓦窯にみられるが、特殊例であるため、ここでは省略する。

窯詰法とその数量

瓦窯もしらべてみると、かなり構造上のちがいがみられる。こういった瓦窯ではいちどきに何枚ぐらいの瓦を焼いたものであろうか。また、窯詰はどんな方法でおこなったであろうか。われわれが発掘する瓦窯は、使いおわって放棄されたもので、千年、千数百年と、ながい間土中に埋もれていたものである。だから、窯の中は、からになっているのが原則である。しかし、どういう理由か知らないが焼きあがった瓦の一部が窯の中に取りのこされたままになったものがあり、千年後の今日、はじめてわれわれの手で窯から取り出されるといったものが、まれではあるが、一、二発見されている。それらを参考に、瓦の窯詰方法や窯詰数量をしらべてみよう。

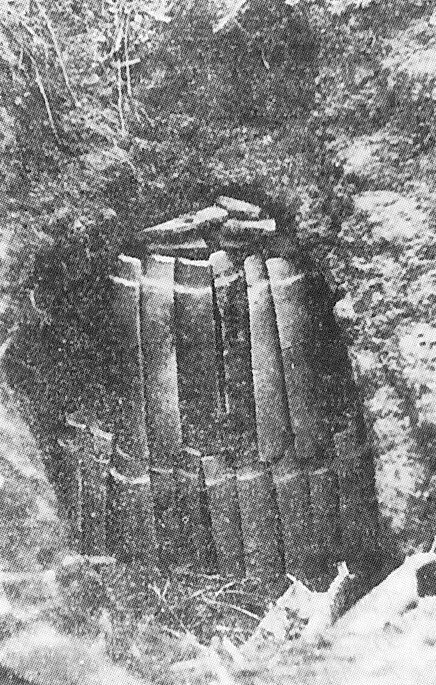

窯詰① 京都府下の乾谷瓦窯(登窯)

登窯の例としては、京都府下の乾谷瓦窯(地下式有階無段登窯)がある。この窯を発掘したときには、燃焼室に約40本の男瓦が4列立てならべられていた。また、この窯が最初に発見されたのは、焼成室で、ここにも男瓦がぎっしり窯詰されたままであった。

焼成室の窯詰状態は、窯の主軸に交叉するように窯の中央に男瓦を向い合せ(合掌式)、左右は中央にならって立てならべ、上下二段に詰め、その数は約16本であった。焼成室全体にこういうように詰めたとすれば、約18列をならべることができ、男瓦の数は約88本となる。つぎに、燃焼室に詰めてあった男瓦は4列であったが、ここには6列ほどを詰めることができる。1列に8本ほどを立てならべたとすれば、全部で48本、上下二段に詰めると倍の96本になる。したがって、焼成室を約300本、燃焼室を約100本として、この窯には400本以上を詰めることができたわけである。

窯詰② 栗栖野瓦屋の福枝1号瓦窯(平窯)

平窯の例としては、京都北郊の栗栖野瓦屋の福枝1号瓦窯(平窯)がある。この窯には女瓦が数10枚のこっていた。窯詰のままで女瓦は、焼成室の林の上にまたがり、交互に腹合せ、背中合せの状態でならんでいた。さらに、この瓦列の上にもう1段、下の瓦列と交叉するようにならんでいた。そこで、この窯の焼成室では、このように瓦をならべると8列、144枚となる。さらに、この段の上にもう1段ならべると2倍の288枚になる。この窯の天井までの高さから考えると12段は窯詰できるので、400枚以上を詰めることができたであろう。

瓦は、乾燥ののち窯詰して焼くのであるが、窯の中すべての瓦が満足に焼きあがるかというと、そうとはかぎらない。瓦はきれいなネズミ色(還元焔の場合)にあがれば上出来で、暗赤色(酸化烙の場合)に焼きあがることも少なくない。そういった暗赤色の不出来な瓦でも屋根に葺いたらしい。遺跡からは火災による赤色化した瓦でなく、当初から暗赤色であった瓦が数多く発見される。したがって焼きあがりの色調はそれほど問題ではなかったようである。ネズミ一色の屋根でなく、褐色の濃淡がモザイクのように混り合った屋根は、色調に温かさや人間味を感ずる。いまでも、奈良の元興寺極楽ぼう房の屋根には、奈良時代のネズミ色、暗赤色、褐色の瓦が混って葺かれた部分がある。この屋根をみていると、土とあかでドロ色になった、よれよれの麻のきものを身につけ、煤でまっ黒になったひ額(ひたい)に汗を流してたち働くありし日の瓦工たちをおもい、千余年のながい歴史を星空とともに眺めてきた瓦の偉大さをいまさらのようにつよく心に感じるのである。

色調

瓦の色調のちがいは、天然の粘土中に含まれている鉄分が、酸化焔にあうと、天然粘土(生瓦)の淡黄色から次第に褐色~赤色へと変化する。ところが、同じ天然粘土(生瓦)を還元焔でやくと(還元脱水)ー空気の供給を極度に少なくするー四三酸化鉄(Fe₃O₄)を生じて黒色系の磁性をもったものになる。そこで、不完全還元がおこなわれた場合には、赤色系の酸化第二鉄(Fe₂O₃)と黒色系の四三酸化鉄との混合となり、暗褐色~暗赤色を呈する。

また、酸化焔から還元焔にかえるとき、樹脂の多いマツなどの小枝類をつかうことによってネズミ色の美しい色調が生ずるともいわれている。さらに、還元焔にかえながら樹脂の多いマツなどをつかい、加えて窯の中に水蒸気を発生させることによってネズミ色を出すともいわれ。後者の技法は『天工開物』にも記されているところであり、今日でもこの技法は採用されている。

燃料

瓦窯はもちろん、窯業では粘土や水とともに燃料の有無が重要な立地条件となっている。瓦工たちが、燃料をもとめて谷の入口から奥へ奥へと窯の構築を移していく例は少なくない。燃料の種類は、窯の焚口や燃焼部、ステ場などから発見される木炭によって知ることができる。ナラ、クヌギ、カシなどの落葉樹多く、ついでマツがある。太いものでは直径20センチ位のものもつかわれている。

温度

瓦を焼く温度は、一般的には1000℃~1300℃位の高温である。登窯のような細長い窯では、平窯にくらて温度にむらが生じ易く、焚口近くは高温、窯尻では低温である。したがって、焚口と窯尻とでは200℃~300℃位のちがいが生ずる。

延喜式には、雑瓦(男瓦、女瓦、堤瓦などであろう)1000枚の瓦を焼くのに、4800斤の薪をつかうと規定されている。つまり、約3トンの薪を必要としたわけである。この率で500枚を焼くのには1.5トンの薪を要することになる。なお、延喜式では、やわらかい粘土でつくった場合には2割5分の追加が記されている。この延喜式の規定は、熱量計算の結果と比較して異同があるだろうか。いま、三渡俊一郎氏の「古窯の熱的考察」(私たちの考古学第五巻第二号)の計算を参考してみよう。

窯の中での有効熱量を計算して1キログラム当り2500キロカロリーであるとし、1平方メートルについての薪の必要量は、

1m当り薪材量109,200[Kcal]÷2,500[Kcal]=44(kg)で、

これによって、全長8.5、巾1.3、高0.7メートルの窯の1回の焼成に必要な薪の最は

全内面積 2X[(1.3X8.5)+(1.3X0.7)]+(8.5X0.7)= 35.8(m2)

薪材量 44X35.8=1575(kg)となる。ここで三渡氏の示した窯は、女瓦なら400枚~500枚を焼成できる大きさのものである。したがって、『延喜式』の規定とほぼ合致するのである。

古代建築と瓦

砂の混入

瓦の原料粘土は、そのままつかったときもあったし、砂を混ぜたこともあった。砂を混ぜる粘土は比較的粘性の強いものに用いると効果がある。平安時代の『延喜式』には粘土約240キログラムに対し、砂を約10リットル混ぜることが規定されている。飛鳥時代や奈良前期の古瓦にはあまり混っていないが、奈良後期から平安時代になると砂の混入が目立ってくる。なかには成形の時に砂をふりかけて叩きしめたため、瓦のはだに砂が出てザラザラしたものもある。砂を混ぜる効用は、成形が容易なこと、乾燥時の収縮を少なくする、乾燥、焼成での亀裂を防ぐなどがある反面、瓦の質をもろくする欠点がある。

瓦の寸法と目方

古代の瓦は各時代を通じて、ほぼ同じ位の大きさと重量であった。女瓦は長さ30~40、巾は25~30、厚さは1.5センチ前後。男瓦は有段式のものが長さ40、巾は15センチ前後、行基葺用の無段式のもので長さ40、巾は上端で10、下端で15~20センチ前後、厚さは両者とも1.5センチ位である。目方は女瓦が3~4キログラム、男瓦は2.7~3.5キログラムで、男瓦は女瓦よりも15%程度軽い。鐙瓦は男瓦の50~60%、宇瓦は女瓦の50~60%程度の増量である。

瓦は生瓦の時と、乾燥して焼きあがった時の大きさに違いがある。つまり収縮するが、その率は、粘土の性質や砂の混入率、乾燥の具合、焼成の温度によって種々変化がある。一般には生瓦から焼成までの収縮は、少なくて5%~7%、多いもので10%~15%程度である。

屋根茸き

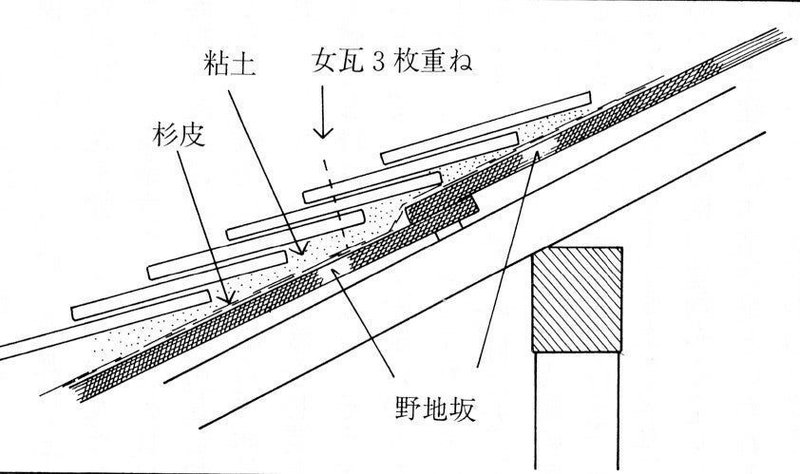

瓦の葺き方は、小屋組(屋根の骨組)の上に野地板をしたぢはり、その上に杉皮などをはる。この下地の上に粘土をおいて瓦を葺く。瓦(女瓦)は普通一ヶ所で3枚位が重なるようにする。つまり、長さ40センチの女瓦なら、15センチずつ葺足を出すと一ヶ所で3枚の瓦が重なる。

女瓦を屋根に並べる。女瓦列と女瓦列の間に男瓦をふせる。男瓦は有段式と無段式があるわけで、有段式は玉縁(たまぶち)のところでうまく接合するが、無段式の場合は接合の重なりが深くなるものもでてくる。

男瓦と女瓦で聾く本瓦葺の屋根にはどの位の瓦数量を必要としたであろうか。平安時代永承3年(1048)の興福寺古文書(造興福寺記)には、興福寺の金堂造立の時、見積った瓦の数は10万枚であったと記されている。瓦の枚数は、堂塔の屋根構造によって違う。いま興福寺東金堂の数量についてみると、東金堂は間口7間(柱と柱き茸瓦の間を1間という)約23メートル、奥行4間で約13メートルの四柱屋根である。この金堂の屋根は男瓦約15000本、女瓦35000枚、堤瓦約6000枚(女瓦にして3000枚)の瓦がのる。つまり、5万枚、6万枚である。この他に面戸瓦や鐙•宇瓦、鬼瓦それに瓦葺作業中の破損分など加算すれば7万枚に近い瓦を必要とした。東金堂の場合がこの数量であるから、中金堂の場合は平面積や屋根構造の点で、「造興福寺記」に記された所用瓦総数10万は妥当なものである。瓦の数量は屋根構造によって異るが、一般的にみて堂塔の平面積1坪(3.3平方メートル)に対して男瓦40~50本、女瓦120~130枚程度を必要とした。この他に堤瓦や面戸瓦、鬼瓦、軒先を飾る鐙・宇瓦を考慮しなければならない。そうすると、屋根にのる瓦の重量は、男瓦、女瓦を平均3キログラムとして、6万枚が屋根にのったとすれば、180トンになる。瓦の他に下地の粘土を瓦1枚に対し1キログラムとすれば60トンで、総計240トン。これだけの重量をささえる建築であるから、柱や梁・桁材に太い木材をつかう。柱は普通径60~70センチ位のものをつかうことになる。だから、寺院の跡にのこっている大きな礎石(柱をのせる台石)も、柱の太さを語るものとしてうなずける。礎石をおいた壇(土壇・基壇という) 即こんだり、粘土や赤土を交互に築こんだ基礎工事によって十分にかためてある。だからこそ、あの重い瓦屋根の建物が安定している。

日本建築は木造建築といわれるように、材料の主要部は木材で、石材や煉瓦のように永久に腐らないものとは根本的に違うし、火災には弱い。しかし、管理や修理を十分にすれば、法隆寺のように、いつまでもその姿をとどめることができる。わが国のような多湿多雨の気候では、瓦がわれたり、瓦がずれ落ちて、そのまま放置されれば木造建築は屋根から腐りはじめる。だから瓦の果す役割は重大である。

亡びゆく瓦文様

寺院は造立発願の主体者とその後の経営主体によって、官立、私立、官営、私営の別があった。瓦は各寺院でそれぞれ特色ある文様をつくった。つまり、一般には一寺院専用の統一された瓦文様がつかわれていたが、奈良時代後期から平安時代になると、瓦文様は一寺院の専用性、統一性が失われてくる。奈良後期(天平年中)、武蔵国分寺造立にあたり、武蔵国内の各郡に造瓦を命じて短期間内に分担納入させたので、多種多様の瓦文様がつくられたなど、その寺院の造立事情によっては、瓦文様に統一がみられなかった。この傾向は平安時代になるとますますはげしく、興福寺金堂の永承年中再建には、典福寺をはじめ元興寺、薬師寺、法隆寺などの瓦屋に造瓦を依頼した。ことに造瓦作業がはじまってから1ヶ月程した永承2年3月29日、造寺長官藤原資仲(ともなか)らは薬師寺の瓦屋におもむいて作業状況を検分し、造瓦がはなはだ華麗神妙なりとして瓦工らを召して少録(酒手程度のものであろう)をあたえた。ついで法隆寺の瓦屋に向い、同所の作業を検分したが、ここの造瓦はすこぶる疎略であったから、瓦工長の貞空(じょう<う)法師を譴責(けんせき)している。尊勝寺造立1102)には主として洛北栗栖野瓦屋と丹波瓦屋で造瓦した。だが、瓦文様は千差万別であった。興福寺金堂は、近江・播磨・丹波・美作・伊予・讃岐・備中7カ・官職を売買する) によった。分担は但馬守高階仲章が金堂・講堂・鐘楼・経蔵・中門・廻廊を、播磨守藤原基隆が東西両を、伊予守藤原国明は薬師堂・観音堂•五大堂を、若狭守平正盛は尊勝堂を造進している。こういった造営事情のため、瓦文様に統一性がみられなくなったし、瓦文様の不統一は関心外のことであった。そのため、飛鳥・奈良時代に造立をみた寺院の特色ある瓦文様も、平安時代の修補には雨漏を防ぐことばかりを考え、瓦文様には無関心であった。創建時の端正な瓦文様とは全く違ったものをつくり、ときには経済的理由から他寺院の瓦を購入してつかう場合もあり、また、それがゆるされない寺院では雨漏によって堂塔の朽ちはてるにまかせた。

しかし、一時的にせよ古代日本の全土にわたり寺院造立が、たくましいエネルギーを発散しながら推進し、互いに瓦文様の華麗を競った。だが、はかなくも、星霜(せいそう)2世紀余りにして律令制の崩壊にともない、地方寺院の法燈は朽ちはてた屋根から落ちる雨水にぬれて消えていくものが少なくなかった。それらの多くは、いま、礎石や瓦片の散在する遺跡としてその寺の造立発願者や寺名さえも知られずに夏草におおわれている。

文字瓦の研究法

ふるくは下級官吏を「刀筆の吏(とうひつのり)」とも別称した。わが国においては、近時木簡の出土がみられ、同時にその削りくずはおびただしい点数にのぼっている。これらは毛筆を以って木板に墨書したもので、官衙などにおける文書の下書や連絡用文書に盛んに用いられた。戦前小学校では石板を用い、紙の帳面は多用されなかった。子供のころ地面に棒切や小石でさかんに漢字を書いたりして、読めるか? こういう字を知っているか? などといって遊んだことを思い出す。

銘記法の種類

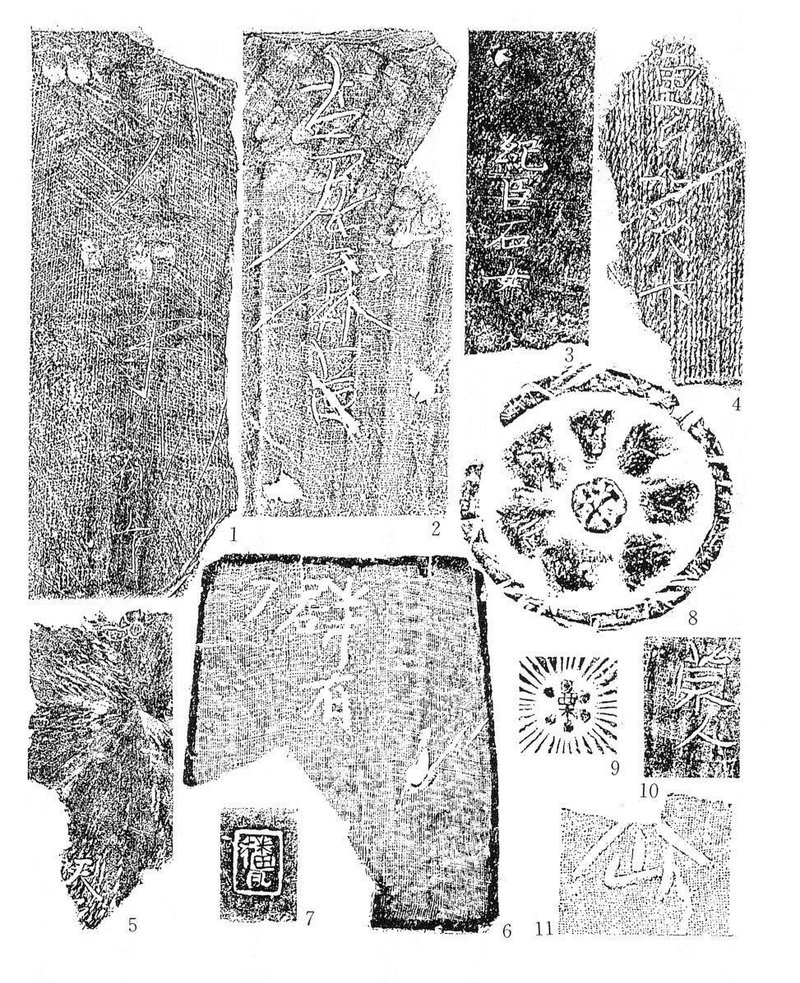

飛鳥時代以後、ことに奈良時代から平安時代初期頃の寺院、官術の屋瓦に文字のヘラ書されるものや、印を押したり、叩具の文様の中に組み込ませた文字などがみられるようになり、考古学、古代史学研究上重要な資料の一っとなっている。これらの文字の銘記形式、方法にはさまざまなものがあるが、これらを総称して文字瓦と名称している。そこで、これら文字瓦の銘記法、内容、意義などについて概説し、その研究例の2、3を紹介する。

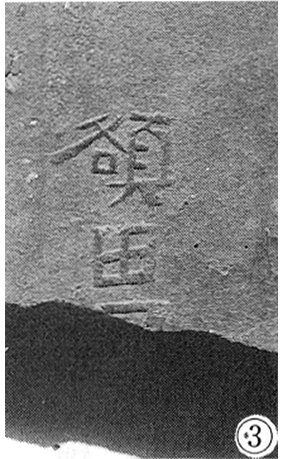

1「川原寺川原寺」2「古尼麻呂」3「紀臣石 女」4「固田一斗加沙八升」5「天平口」6「群有」7「番瓦」 8「父」9「栗」10「荒人」11「企」 p171

・ ヘラ書文字

ヘラ書と俗に呼んでいるが、先端のとがった棒状の、骨角類によって生瓦に記したものを言う。

・ 押印文字

印を押したもので「オオイン」または「オシイン」と発音すべきで、時に極印とか刻印と呼んだり記す人が少なくないが、少々意味が違うので気をつけるべきである。押印は生瓦の時に押した。印は陶印、木印、金属印が使われ、多くは木印と陶印であったと推考する。

・范面(はんずら)文字

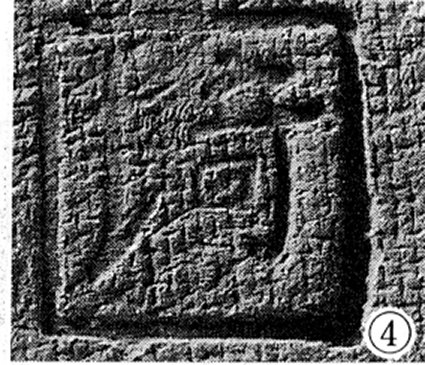

瓦当の范面に文様とともに文字を刻んだもので、ふる<中国では瓦当全面に文字を配したものが大流行した。わが国の場合は仏教文化の所産としての屋瓦であったため、当初は蓮花文系の文様が刻まれた。瓦当全面に文字を配するものは中世以降になる。范面文字の代表的なものは奈良時代では陸奥国の蓮花文鬼瓦范の隅に「小田建万呂」の人名の刻まれたもの、武蔵国分

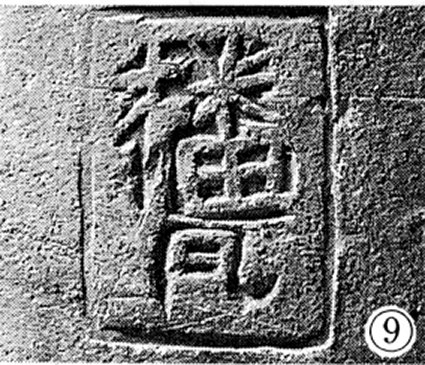

寺鐙瓦中房に「父」、宇瓦に「父作瓦」など、秩父郡負担瓦を示すものである。平安時代になると都を中心に比較的多くなり、ことに官窯名の文字を鐙瓦范の中房に「栗」、宇瓦范中央に「小乃」などと刻んだものがあり、前者は栗栖野、後者は小野の瓦屋名で木工寮所属の瓦屋である。

・叩具文字

男瓦、女瓦の叩具には、縄を巻きつけたり、格子文などを刻んだものがある。叩具は分厚いかけや板状のものや掛矢状になっていて握りが設けられているものと推考している。これらの道具に文様と同じように文字を刻んだものがあり、当時の印制による印よりも大きいので、叩具としての機能が優先されるところから叩具文字として叩道具の範疇に入れた。

・指頭文字

指先で書いた文字で比較的大きな文字を記したものが多い。陸奥国分寺跡や南多摩丘陵の瓦尾根瓦屋にみられる。

・模骨文字

女瓦などの模骨(型)に凹.凸の文字を刻んだもので、女瓦上面(布目面)にみられる。

・墨書·朱書文字

これらは上記のものが生瓦の時点における銘記であるに反し、焼成後に記したもので、類例はきわめて少ないものである。

文字の内容

文字の内容については、人名、地名がもっとも多い。文書的なものが多くあったら研究上、どれほど有益であろうかと、しばしば思うのであるが、なかなか注文にかなう資料は発見しにくいし、先人は書いておかなかったようである。しかし、それらの文字からも研究のやり方によってはかなり重要な結果を導き出させてくれるものがある。

金沢瓦窯跡 武蔵国分寺所用 奈良後期

上は「戸主物部広万呂」、左 に押印「豊」があり、豊島郡 居住者を意味する。

人名

(右)戸主壬生部( ヘぬしうらべ )七国瓦(

戸主占部乙万呂 ( ヘぬしうらべのおとまろ )

戸主刑部広嶋(ヘぬしおさかべのひろしま) p173

【A】ヘラ書によるものが多く、押印のものは希である。

① 姓名を記したものに「紀臣石女」〈備後宮の前廃寺〉、「神主マ牛万呂」〈下野上神主廃寺〉、「丈マ忍万呂」〈下野上神主廃寺〉、「小田郡丸子マ建万呂」〈下伊場野瓦窯跡〉など。

② 名のみを記したものに、「荒人」〈下総国分寺〉、「古尼麻呂」〈下総国分寺〉、「毛人」〈下野上神主廃寺〉、「徳足」〈和泉大野寺〈土塔〉〉、「安麻呂瓦」〈武蔵国分寺〉。

③ 官職名と人名を記したものに「里長二百長丈部砦人」(木戸瓦窯跡)など。

④ 行政上の「戸主」を冠した姓名に「戸主物マ廣万呂」〈武蔵国分寺〉、「戸主壬生マ子万呂」〈武蔵国分寺〉、「戸主土師マ勝万呂」〈武蔵国分寺〉など。

⑤ 地名と姓名または「戸主」をも冠した姓名に、「荒墓郷戸主宇遅マ結女」〈武蔵国分寺〉、「白方郷土師角麻呂」〈武蔵国分寺〉など。

⑥ 押印地名+ヘラ書地名+「戸主」を冠した姓名に、「戸主物マ廣万呂圏」(「白方」と小口にヘラ書)〈武蔵国分寺〉、「小河里戸主n® 」〈常陸台渡里廃寺〉など。

⑦ 地名の一文字と姓名または名を記したものに、「辛子三」(辛科郷の子三)〈上野国分寺〉、「山物マ乙丸」(山字郷の物マ乙丸)〈上野国分寺〉など。

官職名と人名

木戸瓦窯跡A地点三号窯出土の女瓦上面(凹面)に

「■■郡仲村郷他辺里長

二百長丈マ砦人」

とヘラ書があり、里長で軍の二百長(職名)でもある丈部砦人(はせつかべのあざひと)の名が記され、この「他辺里長」の存在は郷里制施行時、つまり、震亀元年(715)から天平11、12年(739、740)にわたる僅か25年の時間内に属するとすることができ、北辺の開拓史上きわめて貴重な史料の一っである。

この写真は生前の伊東信雄先生自らライティングをして下さって撮影したものである。改めて心から学恩を謝すると共に先生の御冥福をお祈り申し上げます。

女性戸主人名瓦

武蔵国分寺跡の男瓦に「荒墓郷戸主宇遅マ結女■」とヘラ書された人名瓦がある。また他に一点、筆跡の違う「■女瓦」と記されたものがある。 前者の人名の終りの「結女」に続く文字があったとしても「瓦」字が付いていた程度で、場合によっては「結女」が終尾であったとも考えられるが、後者の資料からは別人の書写によったものとして「結女瓦」と解することもできる。 そこで「結女」とは女性名と考えられ、同名の女性は正倉院文書の 右京八條一坊の戸主少初位上秦常忌寸秋庭戸手実天平5年の中に 祖母太臣族結女 年陸拾陸(大古1⃣495)また、下総国葛飾郡大嶋郷戸籍の戸孔部百の妾刑部結賣年参拾歳(大古5⃣656)とある。このことからも「結女」「結賣」は女性名とすることができる。

「荒墓郷戸主宇遅マ結女」

当時、女性が戸主になることがあったのかどうか。それについては『戸令集解』に「凡そ戸主は皆家長をもってこれと為よ」とあって、原則として「嫡子をもって戸主となす」とある。さらに、今説によると「嫡子が戸主の任に堪ざる場合は母をもって戸主となす」とあり、なお古記云として「父嫡子を定めずして死に、母が居る時は誰を戸主と為すかと問うと答は、母を以って戸主と為す」など、嫡子が幼少の場合などが適応するものと考えられる。つまり、女性戸主の存在はあり得ることで、別に不思議なことでないことが理解し得る。しからば、女性戸主の実例が奈良時代に存在したものであろうか、を検すると、正倉院文書に越前国国司解(天平神護2年10月21日)「(略)岡本郷戸王粟田鯛女戸道守息虫女墾買為寺田」(大古5⃣582) とあって鯛女(多比女)が女性戸主であることがわかる。そこで、武蔵国分寺跡の人名瓦「荒墓郷戸主宇遅マ結女」または「■女瓦」は女性戸主として間違いないもので、しばらくの間、戸主の任にあたったものと理解し得るであろう。つまり『戸令集解』にみられる解釈の一例が、実例として存在したものである。

[B] 范面人名のものは陸奥多賀城付属寺院跡や同菜切谷遺跡などから発見された蓮花文鬼瓦の脚のところに「小田建万呂」と刻まれたものが有名である。

上菜切谷遺跡

男瓦に「小田郡因こべのたけまろ子マ建万呂」のヘラ書、上図と同一人物と推定されるる。

[C] 押印人名

地名

地名は多く行政上の地名で、国、郡、郷、里がすべてといえる。国名のみが独立して銘記されたものはないようで、武蔵国分寺から一っ「武蔵国」と記されたものがあるが、小破片である。「国」の下にはさらに文字が記されていたようであるが、そこの部分が欠失しているので国名単独とは断定し難い。

[A] 郡名をヘラ書したり、押印や叩具に記されたものがある。ことに、武蔵、上野、下野、陸奥に多くみられる。それらの多くは国分寺創建時のもので、平安時代になってからの郡名瓦は少なく、国内全郡にわたることがない。

[B] 郷名の押印やヘラ書のものは武蔵国分寺に多く、ことに人名⑤の銘記形式は武蔵国豊島郡居住者と認定できるものが多く、地名ヘラ書、押印の併記がなくとも箪跡の面から同郡居住者の戸主層と認定できる。

所属名

屋瓦の所属名には2種ある。瓦屋(生産)と使用所(消費) である。

瓦屋名を箔面や叩具に刻んだ例としては、平安時代になると多くみられるようになる。平安宮の小野・栗栖野瓦屋にみられる「栗」「小乃」などが瓦当面に刻まれていたり、「木工」の押印、大宰府周辺の「平井」「平」、叩具の「平井瓦屋」などは著名である。

使用所、つまり寺院や官術などの場合で、その寺や役所名を銘記するもので、ふるくはヘラ書で「川原寺」と記されたものがあるが、これらもどちらかといえば、奈良時代末期から平安時代に多くみられる。

下野の「薬師寺瓦」「大慈寺」「国分寺」などの叩具文字はよく知られている。最近では名称の不明であった寺院が文字瓦によって明確になった例がある。上野山王廃寺が「放光寺」、常陸新治廃寺から「新治寺」、同じ常陸の台渡里廃寺が、「徳輪寺」であることが判明した。ことに地方豪族による氏寺などは、その地域の「大寺」と呼ばれていて、ヘラ書で「大寺」などと

あるが、これらの呼称は一般的に地域民による呼称であったと解し得よう。

叩具(たたきぐ)文字瓦

「荏」荏原郡

「高」高麗郡

「榛」榛沢郡

「男」男袋郡

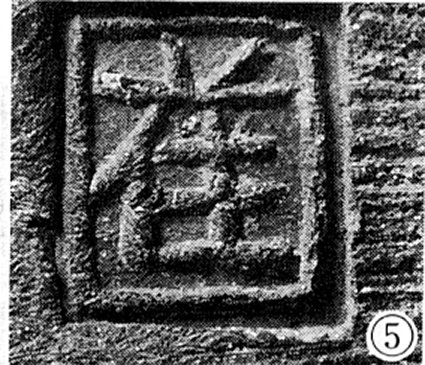

蔵司2号瓦窯跡 「介」

賀茂瓦窯跡 「賀茂瓦」

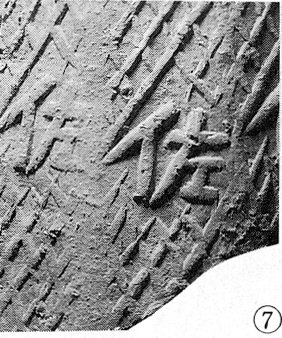

⑦坂本1号瓦窯跡 「佐」

⑧蔵司1号瓦窯跡 「平井」

寺名

下野薬師寺

下野国分寺所用

山王廃 寺

「徳輪寺」常陸国台渡廃寺所用

文書的ヘラ書

秩父郡瓦長解申/ワレ

右件瓦且進里/ワレ

申以解/ワレ

解文の記された女瓦の半分が武蔵国分寺跡から発見されている。その片われは未だ世上にあらわれず、土中か、個人の所蔵品の中にあるのかも知れない。ヘラ書の解文は、

秩父郡瓦長解申/ワレ

右件瓦且進里/ワレ

申以解/ワレ

で、現存本文の最終文字「里」は行政上の「里」とも考えられる。いずれにしても秩父郡に瓦担当の長が居って造瓦の事務を管掌していたことは明白で、国分寺造営事業の郡に課せられた内容の一つを明示するものであるとともに、武蔵の場合、国内全郡の郡名や郷名の一部、時には豊島郡内にみられるような多くの人名の存在から、屋瓦供出が税制の負担体系を援用したものであることを推測させる。そういった意味からも、解文瓦の存在は価値高いものである。

相模国千代廃寺と呼ばれる寺跡から出土した2片の女瓦には、それぞれ同一の文字が記されていた。相模国千代廃寺と呼ばれる寺跡から出土した2片の女瓦には、それぞれ同一の文字が記されていた。いまこの2片を合成すると「石田1斗加沙8升」と記されている。

これは、粘土と砂の混合が『延喜木工寮式』の作瓦の條に記載されているものに類するもので、石田の土1斗に砂8升を加えたことをメモしたものであろう。加えられる母体の粘土の量が、どの程度のものであったかは明らかにできないが、遺物である瓦の感じからは式の規定による瓦に類似するもので、式の場合は、「以沙一斗五升交埴四百斤」とある。石田1斗と砂8升を埴と混ぜると解すれば、式の規定に近いもので、400斤前後の埴に混ぜたのであるやも知れない。そのことをメモしたものと考えてよい資料であろう。

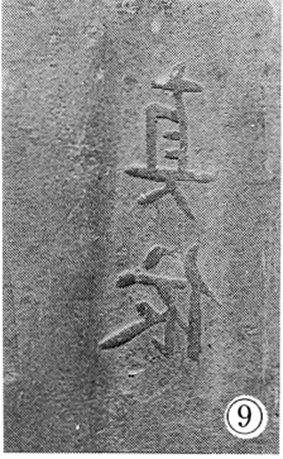

紀年・数値(陸奥国黄金山神社からは瓦製宝珠に「天平⍂」、男瓦片に「天平⍂」とヘラ書されたものが発見)

年月を叩具に刻んだものに筑前国分寺の「天延三年七月七日」というのがある。天延3年は975年、なぞめいた年月日である。また、天平産金で有名な陸奥国黄金山神社からは瓦製宝珠に「天平⍂」、男瓦片に「天平⍂」とヘラ書されたものが発見され、天平の次に数字が入るのか、それとも元号の一部が入るのか、これまたなぞを秘めている。

黄金山神社 奈良後期

筑前国分寺跡 平安後期 p187

文字瓦の研究例

以上、文字瓦について概略を述べたのであるが、文字瓦研究の第一は、その瓦の出土状態を把握する。つまり、その瓦の所属年代を遺跡とともに決めることが大切である。瓦屋の場合も同様に新旧を決める。第二に文字を読む。拓本や写真撮影を行なう。読みにくい文字は何度もへんつくり箪跡をなぞり、偏や労を丹念に分離し、偏と労の類似の文字とを比較する。また異体文字のことも留意する。ことに布目のところに書かれたもので、細字であったり、いくらか乾いた時に銘記した文字は充分に注意して箪跡を追うことである。また、粘土を押してみるのも―つの方法である。

そこで、瓦に押印をはじめ、文字をヘラ書することは、何を目的としたのであるのか。

第一はどこで記したり押印したか。それは瓦屋であることに違いない。

第二に誰が、何のためにである。何のためと誰がとは、比較的関係を具体化することができる。武蔵国分寺屋瓦の人名瓦の多くが豊島郡居住民であり、多くが戸主と考えられ、その筆跡からも数人の官人によって記されていることがわかる。また、筆者によっては同一人に戸主を冠した書き方をする者と、戸主を省略する者とがある。

人名をはじめ、郡、郷名などの銘記の効用は那辺にあったか。この問題は、須恵器などのヘラ記号やヘラ書文字と同じように焼成までは何らかの必要が存在したが、窯出し後にはその効用は薄れてしまい、無意味になる場合が少なくない。奈良時代において武蔵国分寺、下野国分寺系の瓦屋とその消費地にみられる。つまり、窯詰までにおける仕事量が―つの重要な意味をもったであろう。

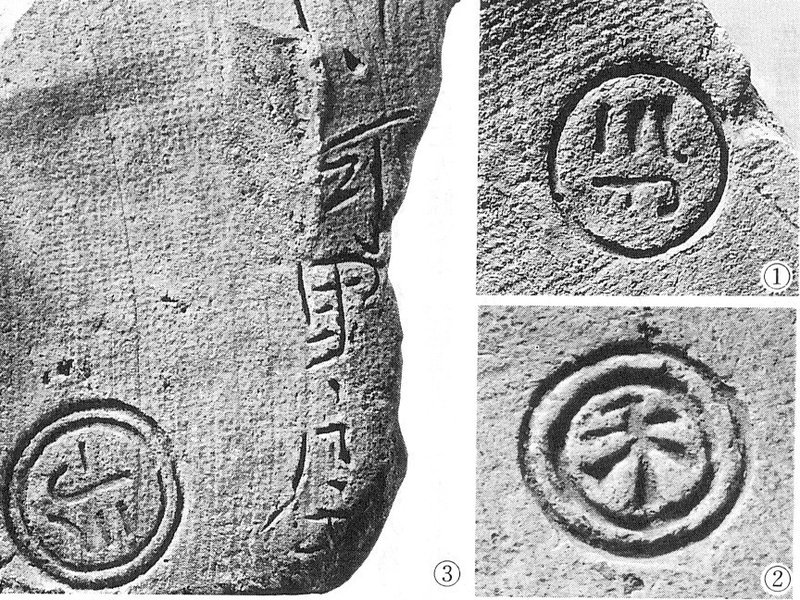

押印瓦(郡・郷名押印瓦) 武藏国分寺 奈良後期

武蔵の郡名中で、新羅郡に相当するものがない。このことは、同郡の設置が天平宝字2年(758)であるから、武蔵国分寺の落慶はこの年以前であるといえる。郡名の文字には異体文字や現地名と異なる文字が使われたり、文字の用い方に年代的違いを背景にしていることがあるようで、埼玉郡の場合

、「前」「前玉」「埼」が用いられ、神亀3年(726)には「前玉」とあり、「延喜式』には「崎玉」とある。「比企郡」の「企」は「命」を用いるものが多かった。「幡羅郡」の「幡」は木偏の「播」を用いている。「賀美郡」の場合は「加」「加美」としている。「那珂郡」は「那」「珂」「中」が押印、ヘラ書され、2点に限って「那珂郡那珂郷⍂」と記したものがある。「橘樹郡」の「橘」は「樀」を用いている。

下野国分寺では国内9郡のすべてに押印、ヘラ書のものがあり、押印の文字にも数種がある。例えば「都賀郡」の場合、「都可」「都」が用いられ、「阿蘇郡」の場合には「安宋」「安」「宋」など押印、ヘラ書の場合も文字の画数の少ないものや音の共通した文字を用いる傾向がみられる。

「児玉」児玉郡

「豊」豊島郡

「高」高麗郡

「埼」埼玉郡

「荏」荏原郡

「父瓦」秩父郡の瓦

「男」男衾郡

「足」足立郡

「幡瓦」幡羅郡の瓦

「那瓦」那珂郡の瓦

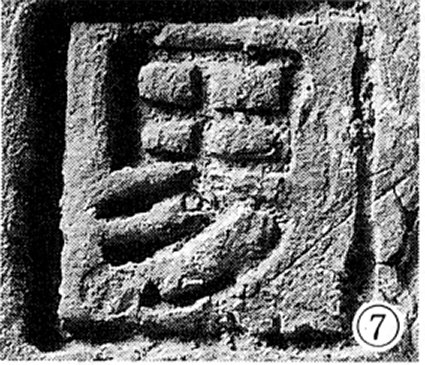

「企」比企郡

「白方瓦」豊島郡白方郷の瓦 p189

郷名については、高山寺本、元和古活字本のいずれの『和名抄』にも武蔵国豊島郡の「白方郷」は見あたらず、「占方郷」と記されている。さらにもう1郷「男袋郡多留郷」と『和名抄』にあるが、国分寺出土の壊にはヘラ書で「男袋郡⃣⍂」と記されている。このように、古代の地名研究上重要な書物である『和名抄』の郡郷部の誤記を訂正することにも役立つのである。

また、武蔵国分寺の文字瓦の中に「余戸」が3点ある。共に同一筆跡である。この「余戸」が何郡に属したものか明らかでない。平城宮出土の木簡に「武蔵国男今衣郡余戸里大贄鼓一斗天平十八年十月」(「木簡ー404」)とあって、文字瓦の「余戸」は高山寺本では「横見郡」に「余戸」が記され、他郡には見あたらない。平城宮木簡の「余戸」は天平18年で、これより以前の国分寺建立当時を天平13、14、15年頃と仮定すると文字瓦の「余戸」は、横見郡に存在したのか、男袋郡か定かにはできない。しかし、元和古活字本には男食郡には余戸郷の記載がみられないが、武蔵国21郡中余戸郷の所在した郡は11郡に達している。高山寺本では21郡中横見1郡のみである。余戸は人口増加の結果であり、横見郡内郷名銘記のものはなく、男袋郡内では先出の留多郷のヘラ書があり、郷名銘記は男衾郡に例があり、さらには後の承和年中、男袋郡の大領による国分寺焼失塔の再建を願い出るが如きは、その経済性(人口増大)といったものが背影に秘められていたと解し得よう。つまり文字瓦「余戸」は平城宮木簡の「男袋郡余戸里……」と承和年中の同郡大領の造塔経費負担は有機的つながりをもったものとも推考し得るであろう。豊島郡の郷名についても「占方」を「白方」に訂正するだけで、国分寺文字瓦の郷名や人名と一致するものである。

文字瓦の多数発見される武蔵国分寺における研究は、郡、郷、人名がその中心であり、ことに人名銘記法は調庸物品に銘記する方法に類するもので、その性格についても同類に考えることもできる。つまり、作瓦の負担が国内居住民、わけても戸主層に課せられ、それは郡の瓦長によって事務処理がなされたと考えられる。また、下野国分寺においても、各郡名銘記の瓦が作られ、国内全郡に及び、それは、武蔵国同様に各郡に作瓦経費が課せられたもので、所課郡は郡内各郷、つまり各戸主にそれを課したものであろう。国によっては、屋瓦を国内全郡に課さず、特定の郡のみに課し、他郡には、他の労役や資財調達の経費を課した国も存在したと考えられる。武蔵国豊島郡の場合は郡の役人たちが瓦屋に出張し、手控えの戸籍によって「戸主何某」を銘記し、郡印、郷名を銘記したり、いずれにもせよ調庸物品に銘記するに類する作業を実施したものである。

下野国分寺造営の当初には、河内、那須、塩屋郡の北部三郡は河内郡内の下野薬師寺所用瓦屋跡に国分寺用の瓦屋を設置して操業したが、間もなくその主力工人と他の工人を合せて瓦屋を三毳(みかも)山麓に新設移動させ、ここで国内全郡の負担による屋瓦生産に転換操業した。そのことは、軒先瓦文様とともに文字瓦の研究によって明確にし得るものである。

文字瓦の多くに郡、郷名、里名が記されている。これらについては一般に『和名抄」と対照するが、刊本とさらに高山寺本の双方をみる必要がある。しかし、双方に記載されていない郷名もあったり、文字の違いがあったりするので、充分に注意する必要がある。また、押印などには、偏(へん)と旁(つくり)を分けて刻む場合、白文と朱文、ことに方印の場合はそれほど問題はないが、円印の場合、上下を決め難く、それによって誤読する例がしばしばある。例えば、常陸台渡里廃寺跡には「阿波郷大田里⍂」のヘラ書人名と考えられるものがある。また「阿波大⍂」もあり、前者同様「阿波郷大田里⍂」であろう。そして後者には⑧の押印がある。この「⑤)」は「アワ郷」の略文字である(図193頁②)。さらにまた、「川部小川⍂」、「小河里戸主⍂」(図193頁③)これら3点は「川部郷小河(川)里戸主」であり、印は円形の中に「川マ」と刻まれている。屋瓦片のヘラ書文字は上から下へ読むことが正しいのであるが、押印は逆に押されている場合がある。この場合円形の逆印を「山川」と読んでしまうが、逆にすれば問題なく「川マ(部)」と読める(図p193①)。このようなことも注意を要する。

また布目痕のあるところへ押された印で判読不明の場合には粘土で準復原印を起こし、不要な布目痕をつぶしたのち、文字面にやわらかく朱肉をつけてその上に綿連紙のようなやわらかな唐紙をあてると朱印による押印ができて文字の解読の一助となる場合がある。

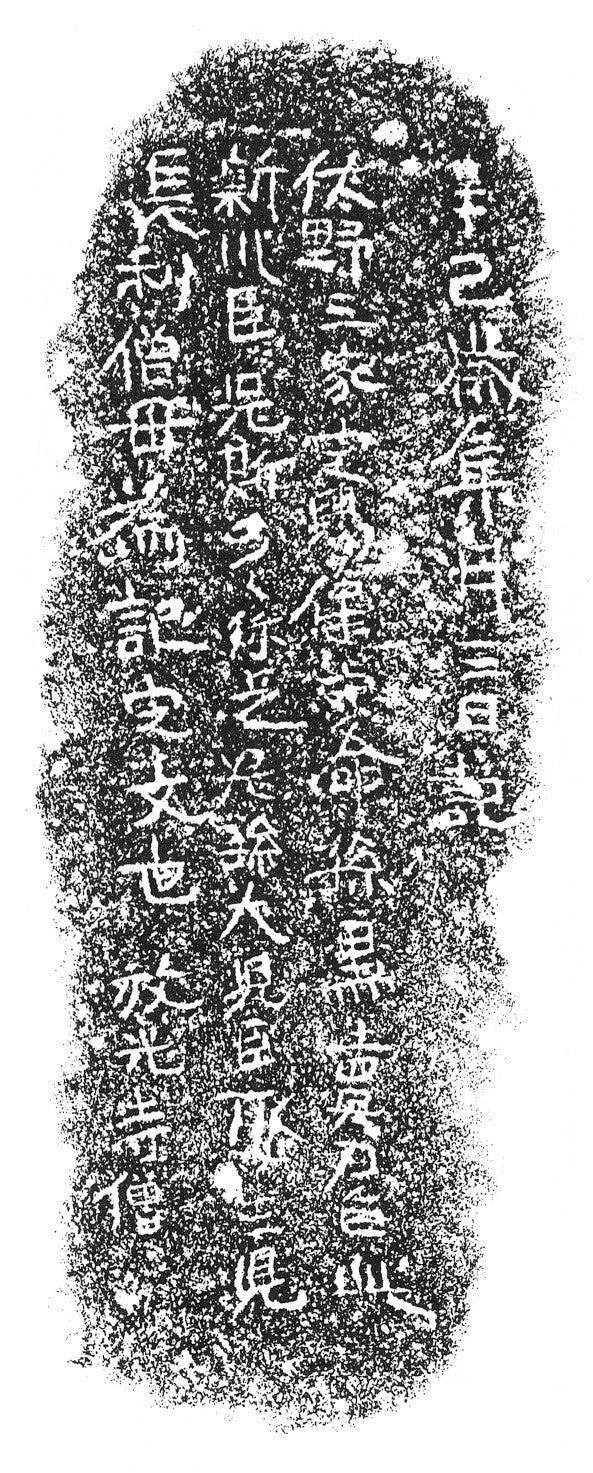

放光寺と山上碑

「放光寺」と銘記された瓦片の発見はその遺跡(山王廃寺)の名称であることが明らかとなった。(184頁3参照) それだけに止まらず、上野三碑の一つ「山上碑」の碑文終尾に「………放光寺僧」とあり、僧「長利」が母の為に記した文で、母の墓(古墳)の傍に立てた碑であった。さらに九條家本『延喜式』の裏文書の『上野国交替実録帳』に定額寺の指定について、放光寺の運営者(旧豪族)が、公費の助成を心よしとせずにお断りしている記録があり、金石文、文献の貴重な三史料によって、この寺跡の性格をはじめとして古代東国の豪族と仏教文化の様相の一端を垣間見ることができる。

碑銘の「辛巳」は天武天皇即位9年は天武9年説とする?

碑文は、

辛巳歳集月三日記

佐野一一一家定賜健守命孫黒売刀自此

新川臣児斯多々弥足尼孫大児臣嬰生児

長利僧母為記定文也放光寺僧

これを尾崎喜左雄博士の訓読に従うと

「佐野の三家と定め賜える健守の命の孫黒売刀自、此れ新川の臣の児斯多々弥の足尼の孫大ほうしふみ児の臣に要いて生める児、長利の僧母の為めに記し定むる文也放光寺のー僧」

と読まれている。

延喜『木工寮式』の作瓦規定

作瓦の項

(解説付き)

『夫一人一日打埴大三百斤,【雇人加一百斤。】』

⇒夫1人埴槌で埴を打ち叩いて細粒にすること300斤を1日呈とする》

『以沙一斗五升交埴四百斤,以一千八百斤為一疊,以四疊充一夫。』

⇒沙1斗5升と埴土400斤の割合で混ぜる。1800斤で1畳とする。1畳の4倍の4畳をつくるのに夫一人があたる。つまり夫1人が砂と埴土を所定の率で交ぜて四畳をつくる

『工一人日造瓪瓦九十枚。【筒瓦亦同,但彫端八十三枚。】宇瓦廿八枚,鐙瓦廿三枚,』

⇒工1人、つまり瓦工1人が女瓦は90枚、男瓦(無段式)は90枚、ただし玉縁のある有段式の男瓦は83枚、宇瓦なら28枚、鐙瓦なら23枚である。

『以埴十一斤造瓪瓦一枚,筒瓦九斤,宇瓦十八斤,鐙瓦十五斤,』

⇒各種の瓦をつくるに必要な埴土の目方は、女瓦で11斤、男瓦は9斤、宇瓦は18斤、鐙瓦は15斤である。

『夫一人,暴干雜瓦三百五十枚。』

⇒乾燥は各種瓦とりまぜて350枚を夫が1人(1日)で取扱う。

『作瓪瓦料,商布一尺四寸,【宇瓦一尺五寸,鐙瓦、筒瓦各二尺二寸,竝充二千枚。】苧小二兩充雜瓦六百枚。』

⇒女瓦をつくるに必要な麻布は長さ1尺4寸、宇瓦は1尺5寸、鐙瓦・男瓦は各2尺2寸を使って2千枚用とする。また各種瓦6百枚用に苧2両を必要料とする。

『工卌人,夫八十人,作瓦窯十烟,烟別工四人。夫八人,燒雜瓦一千枚料,薪四千八百斤。【柔埴加一千廿斤。】』

⇒瓦をつくる窯10口に火入れをするのに工40人、夫80人を要する。1窯では工4人、夫8人があたる。各種瓦1千枚を焼くのには薪4千8百斤を必要とする。ただし、柔らかい埴土でつくった生瓦の場合には1千20斤を加える。

この「作瓦窯十烟」は(1)「作瓦の窯十姻」と讀むべきで、多くの研究者は(2)「瓦窯十姻を作る」と讀んでいるが、それは(1)の讀み方に訂正すべきである。つまり「窯十姻」を(甲)窯の数と解していたこと、(乙)姻を煙と理解していないといったところに、讀み方の誤りが生じたまでのことである。(国史大系本も訂正すべきである)

次に長さ1尺4寸の商布が女瓦作りの必要料とあり、他の宇瓦は1尺5寸、筒瓦、鐙瓦は各2尺2寸の長さが記録されているが、商布の巾は何尺であるのかが鍵であった。商布の巾は調査の結果、ほゞ2尺4寸巾(約70センチ)、長さ1尺4寸(約42センチ)は約3.36平方尺ということになる。

奈良•平安時代の女瓦の大きさを調べてみると、長さ40センチ前後、巾30センチ前後で、生の時には焼き上りの約1割増と考えるべきである。したがって、巾123、123センチ、長さ45、46センチ位が生瓦の大きさと考えられる。つまり、1尺4寸の長さに切った商布は女瓦(臨瓦)2枚分の面積があり、それを女瓦2千枚の必要料としている。ですから粘土板千枚をこの

布を使って瓦を作れば、二つ割りに仕上げることによって、2千枚の女瓦ができる。

男瓦(筒瓦)の場合は巾2尺4寸、長さ1尺5寸の布を台形の筒状に仕立ている。男瓦模骨(型)の径は7寸5分(約22.3センチ)位までのものであれば、巾2尺4寸(約70センチ)の布の巾で間にあう。

以上は『木工寮式』に規定された作瓦の細目である。この作瓦能力は天平頃(奈良時代)の造東大寺司造瓦所とほぼ類似するもので、延喜『木工寮式』の規定は奈良時代の能力を明文化したものといえる。(P198/296)

以下、「大川清 図説 日本の古瓦」につづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?