東京大学情報基盤センター nodes vol.3 (全体一気読み版)

nodes vol.3 巻頭言

COVID-19の影響でオンライン講義の重要性が広く知られるようになりましたが、東大をはじめとする教育機関では、教育への情報通信技術の活用が以前から行われてきています。今号のnodes特集記事では、最先端の教育用計算機を整備し続けてきた東京大学の情報教育のこれまでとこれから、そして学内外へのオンライン教育コンテンツの配信やVRを活用した教育の可能性など、さまざまな切り口でICTを活用した高等教育の取り組みについてお伝えします。単に教室での講義をオンラインに置き換えるだけでなく、豊かな教育コンテンツの創造に取り組む現場の取り組みをご覧ください。

さらに、今回も東京大学情報基盤センターが関わる多くの “nodes” の声をお届けします。「nodesの光明」では、膨大なデータを蓄積し、ほとんどサービス停止せずに運用している「HPCI共用ストレージ」にまつわる話を、「飛翔するnodes」では、異種の計算機システムの間でシームレスにデータをやり取りしてシミュレーションとデータ・学習の融合を可能にするシステムソフトウェアについて、開発者・研究者の声をいきいきと取り上げています。

創刊第3号を迎え、ますます重層的な”nodes”の姿をお伝えしています。どうぞお楽しみください。 (飯野孝浩)

編集・発行 東京大学情報基盤センター

編集委員長 飯野孝浩

編集委員 関谷貴之、川瀬純也、中村 遼、下川辺隆史、有馬和美、大林由尚

編集・執筆協力 サイテック・コミュニケーションズ

撮影 盛 孝大

デザイン 日向麻梨子(オフィスヒューガ)

印刷 株式会社DPPアークス

ICTと高等教育

ICT(情報通信技術)の進歩は、私たちの日常生活だけでなく、高等教育にも大きな影響を与えています。この特集では、東京大学における教育用計算機システムの変遷をたどった上で、ICTを活用した新しい教育の取り組みをご紹介します。

ICT(情報通信技術)の進歩は、私たちの日常生活だけでなく、高等教育にも大きな影響を与えています。この特集では、東京大学における教育用計算機システムの変遷をたどった上で、ICTを活用した新しい教育の取り組みをご紹介します。

大型計算機からバーチャルリアリティまで

時代とともに変わるICTを教育に生かす

東京大学では、早くから最先端の教育用計算機システムを整備し、当初は、学生が計算機の計算能力を活用するための、その後は、情報および関連する諸概念を理解するための教育を行ってきました。それに加え、近年はICTを活用した教育や教育支援も積極的に進めています。

東大の情報教育やICTの活用はどのように進んできたのでしょうか。教育用計算機システムを設計・運用し、さまざまな教育研究支援サービスを提供している情報基盤センター・情報メディア教育研究部門の柴山悦哉部門長・教授と田中哲朗准教授にうかがいました。

専門はプログラミング言語とソフトウェアセキュリティ。京都大学大学院理学研究科修士課程修了。博士(理学)。東京工業大学理学部助教授、同大学大学院情報理工学研究科教授などを経て、2008年より現職。日本ソフトウェア科学会理事長、日本学術会議会員などを歴任。

専門は知能情報学。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院工学系研究科助手、東京大学教育用計算機センター助教授などを経て、2007年より現職。コンピュータ将棋のプログラム「GPS将棋」の開発者の1人。

情報教育を支える教育用計算機システム

現在の東大では、教養学部の1年生全員(約3000人)が「情報」を履修します。この科目では、情報の技術面だけでなく、その人間的および社会的な側面を正しく理解することを目的として講義と演習が行われます。東大生は、ここで基本的な素養を身につけた後、専門分野に応じて、プログラミング、統計分析、シミュレーションなどの演習を受けるのです。

教育用計算機システム(ECCS)は「情報」などの教育に使われています。駒場地区キャンパスの情報教育棟には大規模な演習室が複数あり、macOS と Windows の両方を使える ECCS端末(iMac、Mac mini)が全部で約750台配置されています。これらの端末では、Microsoft Officeやウェブブラウザなどの一般的なアプリケーションの他に、数値解析、数式処理、3D CADなどのソフトウェアも使用でき、学生は授業以外にも端末を利用しています。

本郷地区キャンパスにある情報基盤センターの演習室にも、駒場より数は少ないですがECCS端末が置かれています。ECCS端末は本郷、駒場、柏の図書館などに設置されている分も合わせて1300台以上あり(一部はchrome box)、多くの学生が利用しています。

始まりはみんなで使う大型計算機

東大に教育用計算機センターが発足したのは1972年のことでした。すでに、研究用の大型計算機センターはありましたが、情報化社会の発展を見据え、「すべての学部のすべての学生に電算機に触れる機会を提供する」という目標のもと、本郷地区キャンパスに新たにセンターが設立されたのです。それ以来、教育用計算機システムは、各時代の教育の目的に応じて、計算機やネットワークなどICTの進歩を踏まえ、学生のニーズも採り入れながら更新されてきました(表)。

最初に導入された計算機は、メインフレームと呼ばれる、1台で部屋を占有するほどの大型計算機でした。多くのユーザが、入出力用端末から専用の回線を通して1台の大型計算機にアクセスし、それぞれに計算を行っていたのです。大型計算機は数年ごとに更新されました。

1987年には駒場に情報教育棟がつくられ、約300台の端末と大型計算機が配置されました。このシステムを利用して教養学部前期課程の学生を対象とした本格的な情報処理教育が始まりました。「この頃は、プログラミングの授業が中心で、大学院生がボランティアでプログラム指導員を務めていました。私も、指導員として活動していました」と田中准教授は当時を振り返ります。

1993年度からは、現在の「情報」という科目の前身である「情報処理」が必修化されました。1995年のシステム更新で大型計算機は廃止され、学生がつくったプログラムなどを実行するUNIX系ワークステーションと、ワープロなどのアプリを実行するパソコンの2本立てシステムとなりました。一方で、工学部LAN、続いて学内LAN(UTNET)とネットワークの整備が進みました。

変わり続けるシステムの要件

1999年には、教育用計算機センター、大型計算機センターと、附属図書館の一部が統合され、情報基盤センターが発足しました。このときに本郷と駒場のシステムも一体化され、新しい教育用計算機システム(ECCS1999)となりました。ECCS1999の計算資源も2本立てでした。

この頃から、学生たちの間では、情報の授業とは別にMicrosoft Officeやメールの利用が増えてきました。そこで2004年のシステム更新(ECCS2004)では、端末としてiMacが導入されました。「macのOSは、UNIXで動くプログラムにも、Microsoft Officeなどのデスクトップアプリにも対応でき、使い勝手がよくなりました。導入台数は全学で約1150台と、当時としては国内最大規模でした」と、田中准教授は語ります。ただし、この端末は個人用のiMacとは違ってハードディスクを使わず(ディスクレス)、サーバに保存されたOSやアプリケーションのイメージをネットワーク経由で使う方式でした。

その後、ECCS2008、ECCS2012、ECCS2016、ECCS2021とシステムが更新される中、端末はずっとiMacが採用されてきました。しかし柴山教授は、「個人向けの機器を数万人が共用する端末として使うのは難しくなってきました。例えば、顔認証や指紋認証が普及していますが、顔や指紋の情報は各機器にセキュアに保存して、外に出さないのが原則です。多人数で共用する多数の端末でこれを実現するのは困難です」と、今後の見直しの可能性を示唆します。

このように、大型計算機から多数のPCへと変化してきた教育用計算機システムですが、最近は、クラウドとBYOD(Bring Your Own Device)も活用しています。ECCS2016では、G Suite(Googleのクラウドサービス、現在はGoogle Workspaceと改称)が導入され、ウェブメール、ドライブ、プログラミング環境などを利用できるようになりました。また、2022年度入学生からBYODが実施され、学生はPCが必携となりました。「東大の学生は、駒場の講義の次の時限に本郷の講義を受けたい場合もありますが、移動に1時間ぐらいかかるため対面では無理です。BYODで一方をオンライン受講できれば、両方の受講が可能になります。ただし、BYODが進めば、大学側で何を用意すべきかも変わるので、今後はそうしたことを考えてシステムを設計しなければなりません」と柴山教授は説明します。

教員は課題を課したり、テストやアンケートを実施したり、教材を配布したりできる。学生は課題を提出したり、出欠を記録したりできる。ITC-LMS には、学務系システムにある教員や学生のデータ、履修データなども取り込まれている。 ICTを教育に利用する難しさとは

ICTを教育に利用する難しさとは

ICTと教育の関係について、柴山教授は「ICTの発展で劇的に変わったのは、教育コンテンツへのアクセスです。以前は商業ベースの書籍くらいしか流通手段がありませんでしたが、現在ではウェブ上に置けば、誰もが無料でアクセスすることも可能です。世界中の大学が、従来は学内に抱え込んでいた講義や教材を広く配布するようになりました」と指摘します。東大でも、大学総合教育研究センターが2005年からUTokyo OCWと東大TVというサービスを開始し、2013年からはUTokyo MOOCというサービスも加えて、講義映像などを公開しています(詳細はp. 6参照)。

ICTは教育支援サービスにも活用されています。東大では、2003年にLMS(学習管理システム)を導入しました。LMSは、教員は教材の配布などを、学生はレポート提出などをオンラインで行えるシステムです(図、東大のシステムの名称はITC-LMS)。「LMSを利用する科目(コース)の数は2012年度にようやく年間200を超え、その頃から急増して2018年度には2,000を超えました。コロナ禍で授業がオンライン化された2020年度には1万以上となり、現在もほとんど変わっていません」(柴山教授)と、LMSはすっかり定着しました。

さらに現在は、LMSに加えて学生が学習情報を一元的に管理できる環境「UTokyo ONE(UTONE)」の開発を、大学総合教育研究センターが中心となって進めています(詳細はp. 6参照)。

一方で、教育用計算機システムの今後はどうなっていくのでしょうか。柴山教授は「クラウドやBYODの延長で、AI(人工知能)とVR(仮想現実)やAR(拡張現実)も取り込んでいく必要があると思います。AIの教育での利用については、全学的な議論を今後進めていく必要があります。VRについては、バーチャルリアリティ教育研究センターで活躍しておられた雨宮智浩先生に、2023年4月から情報基盤センターに加わっていただきました。VR やメタバースを利用した効果的な教育・学習方法の研究開発を進め、東大の授業への応用でも貢献してくださることを期待しています(詳細はp. 8参照)」と語ります。

しかし、ICTを利用すればうまくいくというほど話は簡単ではありません。柴山教授は、「例えばLMS一つとっても、システムに求めることは、システム開発者、教員、学生、教務系職員の間で異なります。ですから、ICTの導入にあたっては、達成すべき目標をはっきりさせ、『人間系』を含めた全体最適化を図ることが重要なのです」と、効果的なICT利用の難しさを説明します。

特に、東大は組織が大きいこともあって、全学的なシステムの構築は容易ではありません。古くは、2000年頃に学内の部局や研究室がセキュリティの不十分な自前のサーバでメールシステムやウェブページを運用することが増え、情報基盤センターがサーバを貸し出すホスティングサービスを始めたという歴史もあります。「私が着任してからも、各部局がさまざまなシステムを立ち上げ、ログインIDもヘルプデスクも別々ということが起こりがちでした。そこで我々は、ヘルプデスクをワンストップ化する※1などして統一を図ってきたのです。このように部局間の壁を壊し、連携を進めることもICTの活用には欠かせません」と、柴山教授は話を締めくくりました。

(取材・構成 佐藤成美/青山聖子)

※1 utelecon(オンライン授業・Web会議ポータルサイト)。https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/

nodes1号 p. 7、nodes2号 p. 10 も参照。

【参考資料】

▶ 東京大学情報基盤センター教育用計算機システム

https://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/

▶ 情報教育棟及び情報基盤センター情報メディア教育部門の紹介

https://sites.google.com/site/iebtokyouniv/home/introduction/ieb_ECCS

▶ 東京大学教育用計算機センター「センター報告」(非公開)

▶ 東京大学における教育用計算機システムの設計と運用

https://www.cmc.osaka-u.ac.jp/publication/for-2007/06.pdf

▶ NetBoot による端末を用いた教育用計算機システムの開発と評価

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=13&block_id=8&item_id=9955&item_no=1

オンライン教育プラットフォームの運営と教員の教育力向上サポート

東京大学の大学総合教育研究センター(大総センター)では、FD(ファカルティ・ディベロップメント)、プレFD、および教育DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を基軸に据え、学内外に向けたオンライン教育コンテンツの配信や、教員・大学院生を対象にした教育力向上の支援活動を行っています。

栗田佳代子教授にICT利用の具体的な取り組みや展望について語っていただきました。

東京大学大学総合教育研究センター 副センター長・高等教育推進部門長

専門は高等教育、ファカルティ・ディベロップメント。東京大学大学院教育学研究科修了、博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、大学評価・学位授与機構助教・准教授、東京大学大学総合教育研究センター准教授、同大学大学院教育学研究科准教授などを経て、2021年より現職。

多様な教育機会の提供と教え方改革

大総センターは、東大全体における教育改革の支援や推進を目的に活動をしています。活動内容は大きく2つの柱があり、1つはオンライン講座などを学内外に発信するためのオンライン教育プラットフォームの構築・運営です。プラットフォームとしては、東大の授業映像を配信するUTokyo OCW、グローバルに大規模公開オンライン講座を提供するMOOC、イベントでの公開講座やセミナーを配信する東大TVなどがあります(表)。もう1つは、教員や大学院生の教育力を高めるFDおよびプレFDの推進です。授業設計や教え方に関するプログラムを提供し、教える側の能力向上や資質開発を行っています。

オンライン教育プラットフォームに関しては、教育コンテンツのオンライン化により、さまざまな人が大学の教育を受けられるようになっています。こうした教育機会の多様化は、ICT利用の大きなメリットの1つです。例えば、社会人の学び直しであるリカレント教育や、大学の授業を受けるために必要な学力が不足している場合に学力を補うリメディアル教育では、「オンライン教材でここを学んでおいてくださいね」というふうに指導することができます。オンライン教育プラットフォームは、教育の機会を提供するための基盤になるものなので、コンテンツの充実や活用促進を図っています。

一方、教育のあり方が大きく変わってきている中、教員の教え方もそれに対応していく必要があります。このため、FDの活動では、ICTの活用をサポートしたり、新たな教育環境に対応した授業設計や評価の仕方をプログラム化して提供したりしています。教員のサポートも私たちの重要な役割です。

双方向で世界トップレベルの講義が受けられるMOOC

オンライン教育プラットフォームのうち、MOOC(Massive Open Online Course:大規模公開オンライン講座)をご説明しましょう。MOOCは、オンライン環境があれば、時間や場所を問わず誰でも無料でさまざまなコースを受講できる仕組みのことで、世界トップレベルの大学や企業も開講しています(図)。希望する人には有料で修了証が与えられる他、単位や学位が取れるコースを提供する大学もあります。また、優秀な留学生を獲得するための場にもなっています。

MOOCのプラットフォームは、アメリカの大学などが中心となっていくつか開設されており、東大はこれらのうち「Coursera」と「edX」に参画しています。各分野における一流の研究者が講師を務め、日本の建築や文化、先端科学など、日本の独自性を生かしたコースを提供しています。

先述のUTokyo OCWや東大TVは動画や資料を公開するのみですが、UTokyo MOOC(東大のMOOC)では、学習効果を高めるため、集中しやすい10分程度の動画と、理解を確認するためのクイズやレポートを組み合わせた構成をとっています。受講者同士がテキストベースでディスカッションできる場もあり、TA(ティーチングアシスタント)が質問に答えたり、有益なディスカッションをサマリーにして共有するなど、双方向性の学習ができるのも特徴です。私自身、教え方について学べるFDのコースを開講したところ、多様な人が受講して活発な議論が行われ、充実したコースになりました。時と場所を越えて教員と受講生、受講生同士が議論できる新たな教育の形を提供できたと思っています。大総センターでは、学内の教員がUTokyo MOOCのコースを準備するときの支援も行っており、今後はさらにコースを増やしていく予定です。

新たな教育システムをいかに使ってもらうか

新たなシステムの開発も始めています。2022年度から、学生が学習情報を一元的に管理できる環境「UTokyo ONE(UTONE)」の導入を教養学部が進めてきましたが、2024年度からは全学に展開され、大総センターが管理運営を担う予定です。UTONEは学生が大学生活で必要な情報を得るためのポータルサイトのような役割を果たすだけでなく、ここに蓄積されていくLMS(p. 5参照)や課外活動などのデータをもとにAIが学生の履修科目選択などの学修支援を行う、匿名化したデータを用いて大学側が新たな教育プログラムを開発する、学生が卒業後もこのシステムを通して東大とのつながりを維持していくなど、さまざまな活用場面を想定しています。

このように、教育DXを進めていくためのシステムの充実や開発を進める一方で、教員のマインドセットをいかに変化させるかが1つの課題だと感じています。研究に時間を割きたい大学教員には、従来の授業のやり方を変えることに抵抗感をもたれてしまうのです。システムができても、それを使ってもらうための仕組みがなければ、教育DXは進みません。2020年にコロナ禍に突入したときは、情報基盤センターと情報システム本部がZoomやモバイルWi-Fiルーターなどのツールや通信環境面の整備を行い、私たちはその使い方などを教員や学生に発信することで、オンラインへの切り替えがスムーズにできました。今後も、他部局と緊密な連携をとることで、ハードとソフトをうまく融合させ、先進的な教育の実現に向けた教育DXを推進していきたいと考えています。

(取材・構成 秦 千里)

【深く学ぶには】

▶ 東京大学大学総合教育研究センターウェブサイト

https://www.he.u-tokyo.ac.jp/

VRを活用する教育の効果と可能性

東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター(VRセンター) 教授

雨宮智浩

専門はバーチャルリアリティ、ヒューマンインタフェース。東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。博士(情報科学)。NTTコミュニケーション科学基礎研究所研究員を経て、2019年東京大学大学院情報理工学系研究科准教授、東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター准教授。2023年より現職。

コロナ禍で突然、対面講義ができなくなった2020年、雨宮智浩教授は「今やらなくていつやるのか」という使命感を胸に、バーチャルリアリティ(VR)を使った教育をいち早く実践に移しました。

それから3年、VR教育の最前線で研究を続ける雨宮教授はどのような可能性を感じているのでしょうか。

誤解されがちな「VR」の定義

私は、学生時代からヒューマンインタフェース、なかでも触覚を伝える技術の研究をしてきました。スマホを持っているだけで、引っ張られているように感じる仕掛けなど、錯覚を利用した触覚の伝達を探究しています。こうした研究は「触覚の本質とは何か」を探ることにつながっています。

VR(バーチャルリアリティ)はよく「仮想現実」と訳されますが、バーチャル(virtual)には「本質の」という訳もあり、こちらのほうが研究している私たちにはしっくりきます。VRとは現実ではないが、本質的に現実と同等の環境をつくる情報技術、コンピュータのつくる空間でさまざまな体験をするための技術のことです。時間と空間を越えた「視聴覚体験」ができると捉えられがちですが、触覚や味覚、嗅覚など五感のすべてを伝える情報技術がVRには含まれています。

2010年代の中頃から、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)が出回り、やがて、メタバースがはやり始めました。メタバースの定義はまだ議論が分かれますが、オンラインで社会的な活動ができる3Dバーチャル空間のことで、複数人でコミュニケーションをとるという要素が色濃く入っています。メタバースにもVRが使われていますが、その他の技術も使われており、VRとメタバースはどちらかがどちらかを包含するという関係ではありません。

黒丸は360度カメラの撮影位置、赤丸は学習者が選択した視点の位置。学習者はどの視点から手術の様子を観察するか選択できる。

コロナ禍で加速させたVRの教育への応用

2020年4月、コロナ禍になりオンライン講義が始まると、動物の手術実習や異文化交流を目的とした国際研修の講義にVRを活用できないかという相談がVRセンターに寄せられるようになりました。

360度カメラで撮影した手術映像と、手術する人がいつ、何を見ているかがわかる映像を組み合わせた講義映像資料(図1)や、コミュニケーションをとりやすいメタバース空間でのディスカッション講義を、担当教員と協働してつくり上げました。手術実習の受講生からは「自分の見たい視点からじっくり見ることができた」、ディスカッション講義を担当する教員からは「入国できない留学生もディスカッションに積極的に参加できた」といった感想が寄せられました。

私自身も2020年6月から毎年、教室を模したVR講義室をメタバース内につくり、そこでヒューマンインタフェースの講義を実施しています(図2)。受講生からは「教室で受講しているようでうれしい」と好評を得ています。Zoomでの講義では受講生が講義終了後にさーっと「退出」していくのに対して、VR講義室ではいつまでも講義室に残り、質問とも雑談ともつかない話をしにきます。アバターを使ったメタバース空間でのコミュニケーションのとりやすさを実感しています。

上は学生から見たVR講義室。下は講師から見たVR講義室で天井に鏡を配している。これは、受講生から講師がどのように見えるかをモニターするための工夫。表から見ても裏から見ても凹凸が変わらないお面の画像など、VRならではの教育コンテンツも用意した。学生が使用するアバターの自由度が高い方が学生の満足度は高まった。(図は、電子情報通信学会誌に投稿中の論文より。©2023 IEICE)

VRの強み「現実を超える」を生かす教育

VRを活用して教育をしても「これならZoomと同じだ」という感想が寄せられることもありました。そのような感想を耳にするうちに「VRを使うことを目的にしてはいけない。VR教育の効果を高めるためには『現実を超える』というVRの強みを活用すべきではないか」と考えるようになりました。

そこで、講師の見た目をアバターで切り替える実験講義をしました(図3)。すると、講師の見た目を切り替えたほうが、講義後の記憶テストの平均点が10.5%高いという結果が得られました。VRを活用することで、従来の対面での教育を超える可能性があることを見いだしました。

また別の実験では、講師の見た目がこわい場合と優しい場合を比較しました。優しい場合は講義時間中に質問や発言が多いのに対し、こわい場合は講義後に提出するレポートでの質問が多いという差がありました。

現実を超えるVRに、HMDの没入感を掛け合わせるのも効果的だと思います。例えば、火災の避難訓練は、スクリーンに映し出された2次元の映像よりも危機感が高まるはずですし、クレーマー対応の練習やマイノリティの立場の経験にも使えそうです。また、不登校の生徒のために対面とオンラインのハイブリッド教室が検討されていますが、VR空間の教室に身を置けば、オンライン参加する生徒も他の生徒との一体感が増すことでしょう。

学生を2グループに分けて、90分の講義時間中、右下の講師アバターがずっと同じ場合(上)と、4通りのアバターを登場させた場合(下)を比較した。(図は、電子情報通信学会誌に投稿中の論文より。 ©2023 IEICE)

VRを教育に利用する際に求められる配慮

現在は、VR関連の無料サービスも増えてきました。興味がある方は、ぜひVRを活用した教育を試していただきたいと考えています。ただ、配慮すべき点もあります。

まず、子供は視覚の発達期にあるため、13歳未満のHMD使用は非推奨とするHMDメーカーが多く、VRを使ったゲームやアトラクションを提供する事業者の団体も利用年齢に関するガイドラインをまとめています。また、HMDはまだそれほど普及していない上に、酔ってしまったり、すぐに疲れてしまったりして長時間使えない人もいます。私が行ったVR講義も、受講にHMDを使用した学生は1人のみで、ほとんどの学生はPCやタブレット端末、スマホを使っていました。こうした現状を踏まえると、使用する機器によって得られる情報量に格差が生じないように配慮すべきでしょう。

一方で、対策の知見も蓄積しています。HMDで酔うのを軽減するには、コンテンツの周囲を暗くして視野を狭くすることや、乗り物酔いの薬の服用が有効だとわかっています。また、アバターを移動させる際には点から点へワープする方が歩くよりも酔いにくいです。これらに加えて、VR講義は時間を短くして休憩をこまめに入れるといった運営上の工夫も検討していくべきでしょう。

私の研究も含め、触覚や味覚など視聴覚以外の感覚を伝えるVR技術の研究が進んでいます。これらを活用できるようになると、宇宙の無重力空間を疑似体験できるなどVR教育の可能性はさらに広がっていくと考えています。

(取材・構成 大石かおり)

【深く学ぶには】

▶ 東京大学VRセンターウェブサイト

https://vr.u-tokyo.ac.jp/

▶ 学内広報no. 1561「メタバースとしての東大」

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1561/02features.html

nodesの光明 情報基盤センターサービスの裏側

データストレージを止めるな!──着実な連携と監視で運用を支える

ネットワークインテグレータにてクラウドやSDNに関連する製品や技術評価、サポートやSaaS製品の社内システム整備などに従事したのち、2019年6月より現職。

東京大学情報基盤センターには、「共用ストレージ」と呼ばれる巨大なストレージが設置されています。これは「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)」の利用者がデータを保存・共有するための高速・大容量のストレージで、計算科学・データ科学の最先端研究を支える重要な役割を果たしています。共用ストレージは、2014年の運用開始以来、定期点検や停電以外ではほとんどサービスを停止することなく現在に至っています。このように質の高いサービスはどのように維持されているのでしょうか。今後は、どのように展開されていくのでしょうか。運用を担当する小瀬田勇さんにうかがいました。

いろいろな方の協力を仰ぎながら、日々運用しています

Q 小瀬田さんのお仕事は?

A 共用ストレージ東拠点の運用を担当しています。情報基盤センター内の先生方にご相談したり、情報システム部スーパーコンピューティングチームの皆さんからアドバイスをいただいたりしながら、業務を進めています。西拠点の担当者や、Gfarmの開発グループとも密接に連携しています。

Q 高速・大容量のストレージを安定的に運用するために、どのような技術的な工夫がされていますか?

A さまざまな箇所を二重化しています(図1)。イーサネット機器は物理的に2系統存在し、一方の機材に障害が発生してもサービスの継続が可能です。インフィニバンドスイッチとストレージ機器の間は複数本のケーブルで接続されていて、ネットワーク帯域の拡張と耐障害性を同時に実現しています。

また、大量のハードディスク(HDD)を束ねることで45PBというディスク容量を実現しているため、HDDの故障は月に数回必ず発生します。そのときにサービスが止まらないようにするため、ストレージ機器には、HDD故障時に自動で予備のHDDに切り替わる「ホットスペア機能」が備わっています。これにより、故障したHDDはサービスを止めることなく交換できるのです。

さらに、Gfarmには、ストレージシステムの数を増やすスケールアウトによりデータの読み書き性能をあげられるという特徴があるため、同じ構成のストレージシステムを7セット設置することで大量のデータの高速処理を可能にしています。

データはSINET6経由で全国とやりとりされるが、SINET6はイーサネット、ストレージ内部のネットワークはインフィニバンドと通信規格が異なるため、両者の間には変換用機器が設けられている。本番環境用のストレージ機器は、5,760本のHDD(10 TB[テラバイト])を7つのセットに分けて使用している。他に、Gfarmの更新時のテストなどに使う評価環境機器や、ファイルのメタデータ(作成時期、作成者、更新時期、更新者など)を保存するサーバもある。

障害の原因を突き止めるのはたいへんです

Q 運用状況をいつも見張っているのですか?

A 監視画面(図2)は気になりますが、いつも見ているわけではありません。ストレージには監視のためのシステムが組み込まれていて、なにか起こるとアラートが私のスマホに届くようになっていますので、アラートがきたらすぐに反応するようにしています。保守をお願いしている業者さんや、機材のベンダーさんに連絡を取り、復旧対応をしてもらいます。

Q HDDの故障以外にどんな障害がありましたか?

A 私が2019年に着任してすぐに、データの書き込みや読み出しが遅いという問題が発生しました。いろいろ調べた結果、インフィニバンドスイッチの性能が足りないらしいとわかり、交換しました。それで少し改善されたのですが、まだ根本的な解決には至っていません。いまは、通信ケーブルの本数を増やして通信帯域を広くすることで改善しないか、調べているところです。

ネットワーク利用帯域やストレージ使用率など、利用状況を表すデータがリアルタイムで表示される。

Q そのような障害対応で難しいのはどういう点ですか?

A 定量的にデータを取る必要があることです。データに基づいて障害箇所を絞り込まないと、ベンダーさんも対応しにくいですからね。でも、「ここがおかしい」というためには、他のところは正常だというデータも集めなければなりません。これがなかなかたいへんです。

監視をさぼれるようにしたいです。いい意味で

Q 今後、容量やネットワークを増強する計画はあるのでしょうか?

A ストレージの容量は、2014年に10 PBでスタートし、2018年に現在の45 PBになりましたが、次のシステム更新で100 PBにする予定で、準備を進めているところです。現在保存されている大量のデータを新システムに移行する必要があるので、ネットワークをきちんと設計して、既存のサービスに影響が出ないようにしなければと思っています。また、大量のデータを短時間で処理するためには、SINET6との回線帯域を十分確保することも重要になります。そこで、SINET6と東拠点間の回線速度を現在の200Gbpsから400Gbpsに上げることを計画しており、準備を進めています。

Q 新システムでは、障害の監視も強化されますか?

A 監視強化の取り組みは、すでに始めています。東西の拠点がお互いの状況を見ることができ、なにかあれば自動的に連絡がくるというシステムが、2023年秋頃には完成予定です。また、障害はいきなり起こるわけではなく、予兆があってから本当に壊れるまでには少し時間がかかります。ですから、新システムでは予兆を知るのに有効なデータを取るための仕組みを整備したいと考えています。そうすることで、障害を未然に防ぐとともに、私自身が監視や障害対応のために使っている時間をサービス向上のために使えるようにしたいのです。

Facts

HPCI共用ストレージ

HPCIに採択された研究課題に参加する研究者が、計算に必要なデータや計算結果を保存・共有するためのストレージ。東拠点(東京大学情報基盤センター、総容量45 PB[ペタバイト])と西拠点(理化学研究所計算科学研究センター、総容量45 PB)からなり、利用者はおもに、東西両拠点にて提供しているログインノードやHPCI資源提供機関が用意しているログインノードからログインして利用する。広域分散ファイルシステムであるGfarmが採用されており、データは自動的にログイン機関の近くの拠点に保存され、すぐにもう一方の拠点にコピーされる(拠点間二重化)。利用登録者は常時1,000人程度。

URL https://www.hpci-office.jp/using_hpci/hardware_software_resource/2022/hpci_2022_st-1

スーパーコンピュータ「富岳」をはじめとする全国の大学・研究機関のスパコンと東西の共用ストレージが、SINET6(国立情報学研究所が提供している超高速ネットワークサービス)でつながれている。

取材を終えて

共用ストレージは「動いているのが当たり前」なので、運用を担う小瀬田さんにかかる重圧はかなりのものだと思いますが、周囲の方たちとうまく連携を取りながら、自然体で業務を遂行しておられるように見えました。監視の自動化でサービス向上に時間を割けるようになり、世界的に見ても最大規模のストレージをより使いやすくして下さることと期待しています。

(取材・構成 青山聖子)

連載 飛翔するnodes

シミュレーション・データ・学習の融合を可能にする新たな通信システムソフトウェア

専門は高性能計算機(HPC)向けシステムソフトウェアおよびアーキテクチャ。 慶応義塾大学大学院理工学研究科修了、博士(工学)。新情報処理開発機構(出向)、株式会社富士通研究所、 富士通株式会社において、国内ハイエンドHPC システム(理研RSCC、筑波大PACS-CS、「京」、「富岳」等)の 研究開発に携わったのち、2022年4月より現職。

近年、シミュレーションをはじめとする計算科学とデータ科学・機械学習を融合してより複雑な問題を解くことが不可欠となってきています。しかし、シミュレーションを担うシステムと、データ・学習を担うシステムを連携するには、両者の間で、システムの違いを意識することなくデータのやり取りができることが重要です。この要請に応えて、住元真司特任教授らは、異種システムの間をシームレスに接続するための通信システムソフトウェアWaitIO(正式名称はh3-Open-SYS/WaitIO)を開発しました。その特徴と応用例をうかがいました。

異種システム間の通信は難しい

─WaitIOとはどのようなものですか。

住元|現在、私が所属する東京大学情報基盤センターでは、Wisteria/BDEC-01(図上)というスーパーコンピュータ(スパコン)を2021年より運用しています。BDECとは、Big Data & Extreme Computingの頭文字をとったものです。本システムは、すでに頭打ちとなりつつあるスパコンの性能向上を、ハードウェアだけでなくアルゴリズムやアプリケーションから変革するためのプラットフォームとして研究開発に利用されています。本研究開発の目的は、次世代以降のスパコンによる科学的発展の持続的促進のために、従来からの計算科学に加え、データ科学、機械学習を導入した「計算・データ・学習の融合」を実現するh3-Open-BDECという革新的ソフトウェア基盤を開発・整備・実用化し、政府が進めているSociety 5.0が目指す安心・安全な社会の実現に貢献することにあります。

Wisteria/BDEC-01は、シミュレーションを担うOdysseyと、データ・学習を担うAquariusの2つのシステムからなっています。このような場合、従来は、それぞれのシステムで個別にデータ処理し、その結果を、別作業として他方のシステムで利用していましたが、Wisteria/BDEC-01では、一度にかつ同時並行的にシステム間で直接データのやり取りができるようにすることを目指しました。そのための通信システムソフトウェアがWaitIOというわけです。

─WaitIOはどのような役割を果たしているのでしょうか。

住元|スパコンでは、多数のプロセッサ※1に分散して処理を行うため、プロセッサ間でデータが頻繁にやり取りされます。このような通信の制御にはMPIと呼ばれる高速の通信システムソフトウェアが広く使われ、システム内ではアプリケーションに応じて複数のMPIが動いています。これらを融合し、異種システム間で通信する役割を果たすのがWaitIOです。

特にWisteria/BDEC-01の場合、OdysseyのプロセッサはArmのCPUで、AquariusはIntelのCPUとNVIDIAのGPUであり、それぞれのネットワーク構造も異なるため、従来のMPIではこれらの間を直接通信することはできませんでした。それを可能にしたのがWaitIOなのです。

新たな計算法の実装が可能に

─OdysseyとAquariusをシームレスにつなぐことで、どのような計算が可能になるのでしょうか。

住元|現在、2つの課題を進めています。1つは、「リアルタイムデータ同化」と「3次元強震動シミュレーション」を融合するものです(図下)。

従来の地震動シミュレーションは、震源に振動の変位、速度、加速度等の初期条件を与えて実施していましたが、正しい初期条件の設定は困難です。今回の手法は、東京大学地震研究所の古村孝志先生らが開発したフレームワークを用いており、全国を網羅したリアルタイム地震センサーネットワークJDXnet※2の中の約350ヵ所の対象領域のデータを利用します。

まず、地震発生直後の領域内の各地震センサーの観測データをリアルタイムに取り込み、その観測データによって対象領域における波動伝播の初期条件分布を生成します。その初期条件を使用して実施するシミュレーション結果と、次のタイミングでリアルタイムに得られた観測データ群を、統計数理学に基づく「データ同化」によって補正します。これにより、現実に近い初期条件が得られます。この手順を何度か繰り返すことでシミュレーション結果の精度が向上し、以後はシミュレーションだけで精度よく地震動の伝わり方を予測できるようになります。シミュレーションはOdys-seyが、データ同化はAquariusが行うので、両者をWaitIOで融合することにより高速化できます。投入する計算機資源の多さといつまでデータ同化を行うかによって処理時間は調節でき、地震波が伝わる前にシミュレーション結果を得ることが可能です。

これにより、いち早く避難誘導、ライフラインの防御などの減災行動を始めることができるようになります。

もう1つの課題は、「気象・気候シミュレーション」と「機械学習」を合体するものです。今回、私たちは気候シミュレーションにおける雲の計算を対象としてAIとの連携を行いました。

気候シミュレーションでは、大気や海洋だけでなく、温室効果ガスの吸収放出や植生、雪や氷など多様な現象を計算に取り入れる必要があります。なかでも雲の形成は複雑で膨大な計算を必要とするプロセスの1つであり、雲を詳しく表現するために必要な高い解像度で、気候のように長期間の積分が必要な計算を実行することは、現在の最先端のスパコンでも困難です。そのため、地球全体の気候シミュレーションでは解像度を落とした上でパラメータを含む簡略化した計算を行わざるを得ません。

そこで私たちは、高解像度の入力値から雲の計算を行い、入力値とシミュレーション結果を教師データとしてAIに学習させています。シミュレーションはOdysseyで行い、入力値と結果をWaitIOでAquar-iusに送るのです。すると、AIは低解像度の入力値から「高解像度のシミュレーション結果はこうなる」と予測してくれるようになり、実際に高解像度のシミュレーションを実行する必要がなくなります。それにより、シミュレーションの実行時間の大幅な短縮と計算精度の向上の両立を図ることができます。

目標は安心・安全な社会の実現

─2022年11月に、国際会議※3で最優秀論文賞を受賞されたそうですね。

住元|異種システム間で、シミュレーションと機械学習を直接つないで高速処理を実現するというのは世界初の試みであり、しかもそれにより、シミュレーションの処理速度と精度の向上を両立できたことが、評価していただいたポイントだと感じています。

今後、Wisteria/BDEC-01では、地震については予測精度向上のため小規模地震を活用した地下構造モデルの改善を進めていく他、地球温暖化に伴う異常気象が深刻さを増す中、線状降水帯や台風による河川の氾濫予測に関するシミュレーション、ゲリラ豪雨、線状降水帯、台風など気象現象のシミュレーションの予測精度向上についての研究にもWaitIOの活用を進めていきます。これらの研究を進めることで気象現象と都市における洪水や浸水などさまざまなシミュレーションを組み合せることが可能になります。これらの実践を通してWaitIOをより使いやすく改良してWisteria/BDEC-01の性能を高め、Society 5.0が目指す安心・安全な社会の実現に貢献していきたいですね。

上:Wisteria/BDEC-01 は、シミュレーションを担うOdyssey と、データ・学習を担うAquarius を、通信システムソ フトウェアWaitIOを使って接続し、シミュレーションとデー タ・学習を連携させている。観測データは外部リソースか ら取り込む。

下:この課題では、地震動伝搬の初期条件を仮定してOdyssey でシミュレーションを行った結果と、JDXnetを通じて 約350ヵ所の対象領域からリアルタイムに届く地震センサー の観測データとのデータ同化をAquarius上で行い、初期条 件を導出する。この初期条件を使ってOdysseyでシミュレー ションを行い、新たに得られたリアルタイムデータを加え てデータ同化をAquariusで行うということを何度か繰り返 すと、以後はシミュレーションだけで精度よく地震動の伝 わり方を予測できるようになる。

(取材・構成 山田久美)

【深く学ぶには】

▶プレスリリース「住元特任教授らの論文がPDCAT2022 Best Paper Award を受賞」

https://www.itc.u-tokyo.ac.jp/blog/2022/11/28/post-3872/

▶Wisteria/BDEC-01について

(スーパーコンピューティング研究部門概要)

https://www.itc.u-tokyo.ac.jp/supercomputing/overview/

※1 コンピュータの部品のうち、装置の制御や、演算などのデータ処理を行うもの。制御装置と演算装置を一体化したCPU(中央処理装置)や、画像処理に特化したGPU(グラフィックスプロセッサ)などの種類がある。GPUは機械学習に適している。

※2 東京大学地震研究所が全国の国立大学や気象庁、防災科学技術研究所、海洋研究開発機構などと共同で構築し運用している。各地におかれた地震センサーの観測データがSINET(国立情報学研究所が提供している超高速の学術用ネットワークサービス)経由で流通する。

※3 第23回並列・分散コンピューティングとその応用・技術(PDCAT ‘22)

nodesのひろがり

政府調達ってそもそも何なん?

元 情報システム部情報戦略課会計チーム 係長)

1996年度に東京大学理学部用度掛に採用され、以降、学内8部局、学外2機関で会計系、とりわけ契約に限らず執行全般を経験。若かった頃は教務系の仕事への憧れもありましたが、もはやその憧れも今はなくなり、会計系に身を置くことを覚悟して常に研鑽の毎日です。

私のような管理部門の職員は、何か特別な仕事をしているわけではないので、ここで何を書けばいいか特段のトピックスがないのが本音です。どうしましょう……少し政府調達についてでも書きましょうか。

スーパーコンピュータをはじめ、高額(1,500万円以上)の調達(購入)では、「政府調達に関する協定」「政府調達に関する協定を改正する議定書(改正協定)」「政府調達手続きに関する運用指針等について(自主的措置)」の3本の柱の内容を遵守する必要があり、納品までに複雑な手続きを長期間に渡り進めていきます。

なかでも、自主的措置は、内外無差別・透明性・公正性をよりいっそう図る目的で2014年3月に省庁申し合わせにより策定された日本固有のものです。特徴の1つが政府調達に該当するか否かの適用基準額です。国立大学では“1,500万円”を基準額にしていますが、実はこの金額は自主的措置により引き下げられた金額で、協定上では1,900万円になっているのです。引き下げることによって、協定よりも外国企業等への市場を開いていることを現しています。

手続きが複雑で気を遣いますが、各国との協定であり、国が策定したものでもあるので、適正な調達手続きを心掛けているところです。

東京大学のDXとは?

東京大学大学院教育学研究科修士課程修了、修士(教育学)。文学部卒業後に職員として入職し、駒場の学生支援課、本部の総務課を経て2022年4月より現職。並行して修士課程を修了し、現在は博士課程に在学中。専門は大学経営・政策。異動を機に情報処理安全確保支援士の資格を取得。

2021年9月、東京大学が目指すべき理念や方向性をめぐる基本方針であるUTokyo Compass が公表されました。その行動計画の1つでもあるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のため、2022年4月に情報システム部内に「本部DX推進課」が新設されました。7月には担当理事を本部長とする「DX本部」を立ち上げ、全学のDX推進に関する議論を進めています。

DXという名を冠する部署ができたのは今回が初めてですが、本学はこれまでも多くのデジタル変革を経験し、実現させてきました。今後は学内のさまざまな取り組みが同じ方向を向いていけるよう、現場の業務改革も支援しながら、大学全体の方針策定とその実行をサポートしていきます。

DXというとデータやデジタル技術の活用の側面(「D」)が注目されがちですが、むしろ組織や制度、そして意識を変革すること(「X」)にこそDXの要があると考えています。DX推進課は、横断的かつ柔軟に課題に向かっていける組織づくりのための、架け橋のような存在になることを目指しています。

柏Ⅱキャンパスの情報基盤センター4階事務室の一角に、課長と2人だけでスモールスタートしたDX推進課。2023年度を迎えて6名体制となりました。広く学内外の協力を得ながら、東京大学のDX推進に貢献していきたいと思います。

地球を覆う巨大な情報通信網

専門は情報通信ネットワーク。東京大学大学院修了後、2017年より東京大学情報基盤センターネットワーク研究部門助教、2022年8月より現職。東京大学キャンパスネットワークの運用や、大規模デモンストレーションネットワークShowNetの設計と構築にも携わる。

誰もが日常的にインターネットを利用するようになりました。例えばパソコンで調べごとをしたり、スマホで動画を見たり、最近では授業や会議をオンラインでしたり、当然のように好きな情報にアクセスできているように見えます。一方、手元の端末に表示されるデータは、突然そこに現れているわけではありません。端末はインターネット越しに適切な通信相手を発見し、データはパケットに分割されて、銅線や光ファイバを通り、ルータと呼ばれる装置によって世界のどこかにいる通信相手へと運ばれて行きます。

そんなインターネットは、実は1つのネットワークではありません。実際は10万を超える独立したネットワークの集合体です。多数のネットワークが相互に繋がることで成り立っているインターネットは、おそらく地球上で最大の分散システムと言えるでしょう。このインターネットを支えるため、私自身を含め、世界中でさまざまな研究が行われています。

ふだん何気なくスマホやパソコンを使うとき、その裏側にある人類の生み出した巨大な情報通信網に思いを馳せてみるのも、一興かもしれません。

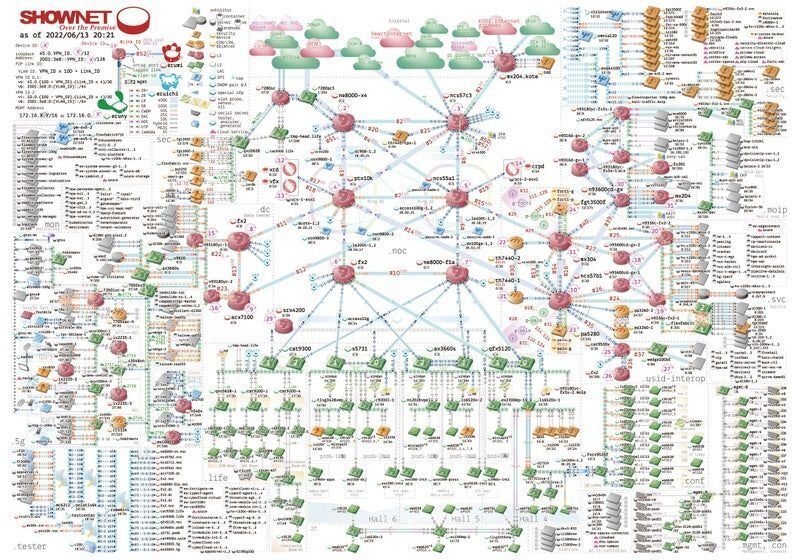

ShowNetは展示会場で種々のインターネット接続機器のテストに使われると同時に、会場での接続サービスにも使われる。

Copyright © Interop Tokyo 2022 ShowNet NOC Team Member and NANO OPT Media, Inc. All rights reserved.

引用元 https://www.interop.jp/2022_common /assets/images/shownet /img_topology.png

番外編 SC22参加報告

2022年11月13日から18日にかけて米国ダラスで開催された国際会議The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis(SC22)に参加し、東京大学情報基盤センターの研究展示を行いました。SCはたいへん大きな国際会議で、毎年2回更新されるスパコン世界ランキングの11月分はここで発表されます。SC22の参加者は11,830名、展示参加機関は361にのぼりました。

当センターは、オンライン開催となったSC20や渡航の制約が大きかったSC21と異なる、コロナ禍前と同様の規模の展示ブースで、ポスターを使った計算資源と研究事例の紹介やムービーの上映、パンフレット・グッズの配布などを行い、期間全体で延べ200名以上の来場者がありました。14日の夕刻にはブースで4名の研究者がプレゼンテーションを行いました。

2021年に当センターに着任した筆者にとって、初めてのスパコン国際会議へのリアル参加で、研究機関やベンダー企業などの情熱を肌で感じられる有意義な1週間でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?