内発的動機付けが一番大事ではないか?

最近、子育てや色々な授業を見学させて頂いたり、探究的な話を色々としていく中で「内発的動機付け」が凄く大事だと思っています。今の自分なりに思う事を簡単にアウトプットしてみます。

1. 内発的動機付けについて

単語自体は1940〜1960年代頃に心理学業界で出てきたキーワードで、代表的な提唱者はアメリカのエドワード・L・デシ氏だそうです。検索してみるとどうも人事向け、企業育成マネジメント系でよく出てきました。

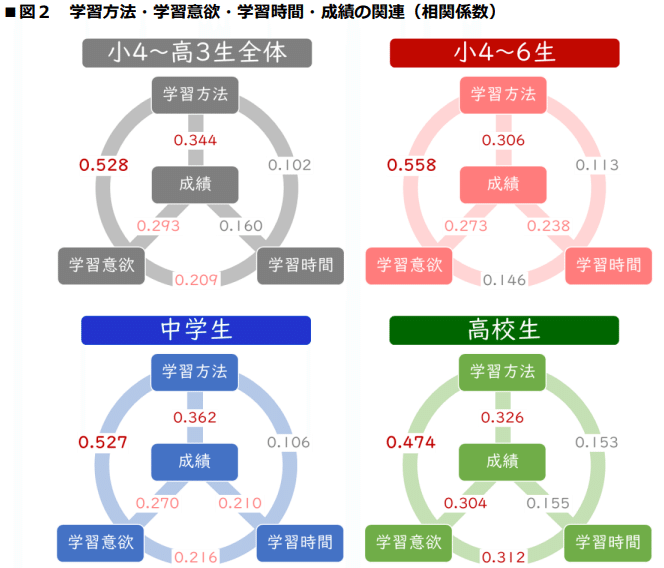

上記の中でも「自分自身で目的を定め、計画を立て、実行している」という記載は、学習指導要領の「学びに向かう力」であったり、所謂「探究」において必要な素養だと思います。ひたすら時間をかけるよりも、意欲や学習方法についてを見つめ直す方が結果的に全体的な成績も向上するというデータもありますし、自分がやりたいから目的を定め・計画をたて・実行する、というマインドは凄く大切なのだと思います。

2. 内発的動機付けに必要な事

これは子育てを通しても思いますが、大人側の精神的/時間的なゆとりだと思います。対義語に用いられる外発的動機付けは、一般的に「報酬や評価、罰則や懲戒などの外部からの働きかけによる動機付け」として位置付けられています。

例えば、夕方になっても公園から帰ろうとしない子どもに対して声掛けをする場面。「今帰らないと晩御飯は無しだよ」は外発的動機付けですね。これに対して「何時まで遊ぼうか?その後は帰ってご飯食べたいね」「帰りたくなったら教えてね、私もお腹空いたからそろそろ帰ろうと思うんだ」「寝る前にやりたい事は何だっけ?全部やる為に今から何したら良いかなぁ?」などは内発的動機付けを促す発問になるのかなぁ、と勝手に思っています。個人的に、なるべく内発的になりそうな言葉を選んでいるつもりですが、どうしても精神的/時間的にゆとりがないと無理です。いや、本当に無理です笑 あと5分で仕事に行かなければならないのに、幼稚園の支度してくれない場面とか、本当に無理です笑 大人も同じ人間ですから、無理な時は仕方ないと割り切って、できる限りは内発的にできる様に促す事が大事なのかなぁ、と考えながら子育てしております。

学校内でも恐らく似た様なもので、「xxしないでって先生言ったよね!!」みたいな方が楽といえば楽なのですが、「xxしない方が良いって話を聞いたのだけれど、なんでだろう??みんなで少し考えてみない??」的な提案をクラスで行なってシェアする方が納得解は得られますよね。ただ、それをするだけのゆとりが無い事が課題なわけですが・・・。

3. まとめ

大人としては外発的に動機付ける(付けたつもりになる)はとても簡単なんですよね。「xxしたら休み時間無くします」的に言えば良いだけですから。

ただ、この場合は動機付けたつもりになっていて連動して陥る現象の一つに「落胆」もありますよね。「あの時ooって言ったじゃ無い!なんで守れないの!」という様な、半ば一方的な落胆です。だって、本人は腑に落ちていないけれども、雰囲気に飲まれて「うん」と応えただけですから。なので、個人的には「外発的な動機付け→外圧的な矯正」に近いのでは無いかと思っています。殆どは、外部圧力による矯正であって、そこに本人の主体感は殆どないんじゃないかな、と。

だからこそ、内発的になるまで待つ時間が必要だと思うのです。本当に大変ですけどね・・・けれども、それが最終的に最短・最速になる未来があると思うのです。教科書を全部指導せよ!という文部科学省の通達はありません。何卒、先ずは子どもたちの内発的な動機付けに時間をとって欲しいなぁ・・・と思う1児の父であります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?