月に住む老人の夢

2013年冬、引きこもりの最中に見てた夢の日記を発掘、転写……

2013年11月10日

マンションの通路に立っている。深夜だが照明が一つも点いておらず、目を凝らしても何も見えない。傍には、現実に知らない後輩が立っている。ここが何階なのか分からないが2階以上なのは確からしく、後輩が1階に降りようとエレベーターのボタンを押す。

ドアが開くのを待っていると、私はあまりの暗さに前後不覚になり、直立したまま後ろに倒れてしまった。立ち上がりたいのだが、身体がマネキンのように硬直して動かない。私が倒れたことに気づいた後輩が近づいてきて、屈みこんで私の上体を起こし、なぜか黙ったまま私の顔を見つめた。暗闇の中でそれが分かったのは、後輩の無表情な両目が暗闇の中で光っていたからだ。しかしこの距離でも、そのほか顔の輪郭さえ分からなかった。

1階に降りると通路には照明が点いていた。エレベーターを出てすぐ、通路に青いワンピースを着た女が倒れ込んでいるのに気づいた。「大丈夫ですか」と声をかけて近づくと、女はさっと振り返り、甲高い声で「夜が怖いのよ!」と叫んだ。そのまま逃げるように階段を駆け上っていく女を、後輩がいたずら半分に追いかけ始めた。

2013年12月2日

主観のない夢。1年じゅう霧のかかった、人里離れた山の中に、一人の男性が住んでいる。白いパーカーを着てフードを被り、人もいないのに分厚いサングラスをかけ、口元をタオルで覆っているため、顔も髪型も分からない。彼はこの閉ざされた森の中で、豚を捕らえては捌いて食う自給自足の生活をたった一人で送っている。森を北に抜けると崖があり、ときおり霧のすき間から町を見渡すことができる。男は、しかしこれを見下ろすことはない。反対の東側は不自然な途切れ方をしていて、そこから先には世界が存在していない。「ここまで」、とあたかも誰かが線を引いたように、森の木々や斜面は「座標」に沿ってきれいに断ち切られている。かつてはこの森も観光地として賑わったらしく、北の崖のそばには一軒のレストランがある。人足も途絶えてしまった今では閉店したように見えるが、男にとってこのレストランはまだ営業しているという。彼曰く、このレストランは「人のいない間だけ営業している」そうだ。

男はかつて、町の中に住んでいたころ、川上から流した水風船を先回りして実家の寺の前で受け取る、という行為を自らの「音楽活動」として続けていた。しかしそれは記録されることもなければ、やはり観客の存在を前提としていなかった。というかそもそも、それが「音楽活動」であることを男は公言してもいなかったのだ。

山の頂上に少し開けた野原があり、そこに現在の男の住処である小屋が建っている。夜になると、小屋から漏れる灯りが晴れない霧を照らす。男はこのままここで暮らし、ここで死んでいくらしい。人間関係に飽き飽きしただとか、こっちから願い下げだといったような、厭人的な態度や開き直りさえも感じられない超人的な態度に困惑したまま私は目を覚ます。

「怖くないのか?」「寂しくないのか?」それはたとえばこの夢を見てから2年半後、大学のオリエンテーションで出会った友人の態度もそうだった。私の方だって通信制高校で3年間、それなりにエグい孤独を培ってきた自負はあったが、彼ときたら視線を机から全く逸らしたまま、さすがにちょっとは顔を上げておこうか、やっぱりやめとこうか、といった葛藤のかけらさえ見えなかったのだ。さぞかし孤独な青春時代を送ってきたのだろう、と私は同志を見つけたようで嬉しくなり、けっきょく彼とは共通の睡眠薬でのODの話を通して友人(正確には悪友)になったのだが、後から知るところ彼の高校時代は寮での集団生活だったのである。そんな社会性を持った上でなぜ、あんなにも他人を突き放せるんでしょうか。ちょっと今度聞いてみようと思います。

日付不詳/断片

また別の夢。月の荒野にぽつんと一軒のプレハブ小屋があり、そこに一人の老人が住んでいる。老人は本業の「月面清掃員」とは別に、地球が月に向けて定期的に送る電波を傍受して可聴域に変換し、これにパーカッションを加えることで楽曲を制作している。

一方地球では、老人がいたずら半分にゴミを燃やしていた黄色い光が、月あかりを頼りに物探しをしていた婦人の目を悪くしてしまう。婦人の家の前の野原では、咲く花のひとつひとつにゆらゆら帝国の曲の歌詞が書かれたシールが貼ってあり、またこれをこっそり剥がして持ち帰る存在がいる。

2013年12月15日

山の中の一本道にいる私は、気づくと3人の警官に取り囲まれている。警官たちが私にこう問いかける。

「F宮博物館って行ったことある?」「この道ずーっと上って出た高原のさ、牧場の脇にあるんだけど」知ってますよ、あのボロ屋ですよね。何かあったんですか?「まあ、ここ最近の話じゃないんだけど。もうずっと前の話ね」……

ここで回想に切り替わり、VHSで撮ったような粗い映像が始まる。

それはまさしく、さっき私が立っていた場所だ。一人の少女が犬を連れて歩いている。人里へ歩いて降りるにはゆうに2時間はかかる、こんな道をたった一人で散歩しているというのはおかしな話だ。どこから来てどこへ帰っていくんだろう、と考えていると、カメラが少女の足元に寄り始める。何だ?と次の瞬間、出刃包丁がいきなり少女の右足の腱を切り裂いた。みるみるうちに血が溢れ始める。両足のクローズアップ、右足は動かない、左足は無事だがこれも動こうとしていない。が次の瞬間にこれも刺される。犬は舌を出したままぽかんとしている。アキレス腱を裂き、刃が引き抜かれると少女はバランスを崩し仰向けに倒れる。

するとスタジオから大きな笑い声が上がった。一時的に映像がスタジオに切り替わると、MEGUMIが呆れつつもといった表情で、眉間にしわを寄せながら手を叩いて笑っている。

「やだあ、そんなに大げさなことないでしょう。またまたあ」

少女の転倒を、スタッフの悪意ある演出と捉えているらしい。

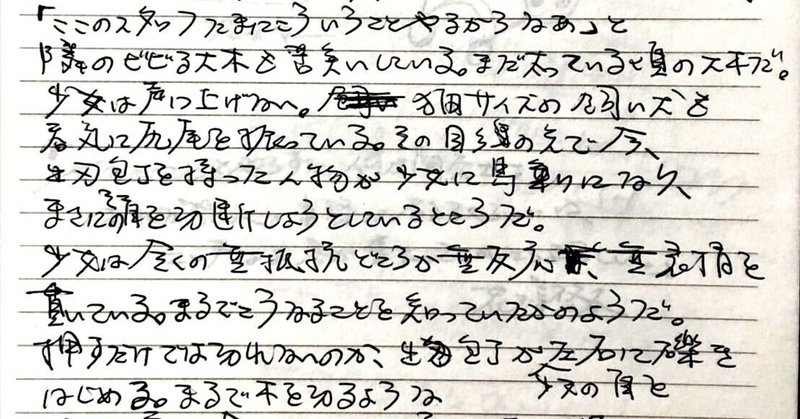

「たまにこういうことやるからなあ、ここのスタッフ」

と隣のビビる大木も苦笑している。映像が戻ると少女は声ひとつ上げずに横たわっている。犬は相変らず舌を出したまま、呑気に尻尾を振っている。その目線の先で今、出刃包丁を持った人物が少女に馬乗りになって、まさにその首を切断しようとしているところだ。

少女は逃れようとするどころか全くの無抵抗、無表情を貫いていて、目だけはじっと相手を見据えている。まるでこうなることを知っていたかのようだ。押すだけでは切れないのか、出刃包丁が少女の首を左右に挽き始め、少女の首も左右に揺さぶられる。なぜか木を切るような乾いた音がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?