知っておきたい心肺蘇生法シリーズ 第8回:いよいよ胸骨圧迫

こんにちは!

ここ最近、筆の進みが悪く少し時間が空いてしまいましたが・・・

第8回目のものとして、人工呼吸についても内容をお送りします!

前回の第7回と同様、若干分量が多めです💦

胃もたれ気味になってしまうかもしれませんが・・・そこは、この点がそれだけ重要なんだと捉えていただけると嬉しいです!(><)

(※もし、今回初めてこの記事を見られた方がおられましたら、どうかぜひこの心肺蘇生シリーズは、初回から通しで見ていただけると嬉しいです!)

※先に掲示用JPGのデータを貼っておきますので、

PCやタブレットなどで大きな画像を見れるという方は、

こちらをご覧ください。

スマホなどでJPGが見にくい人は、下の記事本文の方を

ご覧ください。内容は全く一緒です。

そして最後に、印刷用のPDFを付けておきます。

園や公民館などで掲示する際は、ご使用いただけると

幸いです(^^)

それではスタート!

***********

知っておきたい心肺蘇生法シリーズ

第8回:いよいよ胸骨圧迫

*******

ここから下は、上のJPGデータとまったく同じことが書いてあるだけです。画面がちいさいスマホなどでにコラムが見にくい場合は、ここから下のテキストでご覧ください(^^)

*******

〇人工呼吸は「技術と意思」があるときだけ実施!

心肺蘇生法の中で、特段ハードルが高く感じるのがこの人工呼吸ですが、大事なことが3つあります!

1つ目は・・・人工呼吸は、正しく実施できれば、蘇生率を向上させることができますが、逆に正しく実施できなければ、かえって蘇生率は悪化する可能性がある、難しい手技だということです。

特に問題なのは、人工呼吸中における胸骨圧迫の中断時間です。息の吹込みがうまくいったかどうか・・・まごまごと迷うと、あっという間に10秒過ぎてしまいます。10秒以上の中断は、はっきりいって致命的です!(><)

10秒以内に2回の吹込みができなかった場合は、粘らずすぐに胸骨圧迫に戻ってください!また、自信がない人は最初から人工呼吸をせず、胸骨圧迫に専念してください。

2つ目は、大人と乳児・小児とを比較した場合、乳児・小児の方が、人工呼吸の重要性が高いということです。これは心停止になる要因が異なるからです。

大人の場合は、心臓自体を原因とする心停止が多いです。この場合だと、血中の酸素濃度はそれなりに高い状態で倒れることになるので、胸骨圧迫で血流を脳に届けられれば、ある程度の時間は、脳の酸欠を軽減できます。

対して乳児・小児の場合、心停止の原因の多くが呼吸を原因とするものが多いです。この場合、倒れた時点で既に、血中の酸素濃度が低いです。乳児・小児の場合では、胸骨圧迫をせずに人工呼吸を行って、血中酸素を回復させてあげるだけで、心拍が回復するようなケースがあるほどです。

3つ目は、人工呼吸という手技の特性上、感染症をもらう確率がゼロではないということです。コロナのように呼気や唾液で感染するものもありますし、転倒時に口内を切っていれば血液感染症にも気を払うべきです。また、患者がいきなり嘔吐をするケースもあります。

この3つの事実を考慮したうえで、自分なりの妥協点を探る必要があります。ガイドライン上でもこの点が反映されており、人工呼吸の実施については「技術と意思」がある場合のみ実施することとなっています。つまり、「技術に不安がある」もしくは「意思の点で迷いがある」人は、やらない方が良いということです。

実際には、「自分の子どもなら、しよう!」とか、「知らない人には・・・申し訳ないけど、人工呼吸はやめておこう」などということがあるかと思います。正解はありません。人それぞれ、自分ができる範囲・できない範囲をあらかじめ考えておくことが重要です。そして「してあげたい!」と思う存在がいれば、ぜひ技術をマスターするために、講習を受けられてください!(^^)

〇気道確保は、鼻の穴を天に向けて!

実施する場合は、まず気道確保を行います。これを行わない状態で息を吹き込むと、空気は肺に入らずに、胃の方に入りやすくなり、嘔吐を助長しますので、きちんと行いましょう。

全年齢とも、基本的にやり方は一緒です。片手で額を軽く押さえ、反対の手の指2本を顎先の骨にあて、両手で回転させるように、頭部を後屈させます。目安は、鼻の穴が天を向くようになるぐらいです。大人は重量がありますので、割としっかり後屈させるつもりで望んでください。(※但し、乳児はのけぞらせすぎると、息が入りにくくなるので、大人より軽めに実施します)

(画像)

〇息の吹込みは、粘ってはダメ!

気道確保をしている顎側の手は添えたまま、額側の手を使って患者の鼻をしっかり摘まんで塞ぎます(※これをしないと、吹き込んだ息が、鼻から全部出て行ってしまいます)。その状態で、約1秒かけて、軽く息を入れていきます。息の圧力は、控えめでOKです。(※ため息をつくときぐらいの圧力でいいです。ろうそくを吹き消すような圧力はいりません!)

また、乳児の場合、口と鼻の距離が非常に近いです。片手で鼻をつまむよりも、口を大きくあけて、乳児の口と鼻を、両方とも口に含んで咥えるようにしたほうがやりやすいです。

うまく入ると、少しだけ患者の胸~腹が上に動きます。そしたら一度口だけ外し、息を排出させます。この後もう1回吹き入れ・排出を行います。2回完了のベストは5秒程度です。10秒経過した場合は直ちに胸骨圧迫に戻ります!なお、吹き入れの際は、患者の胸~腹の位置を、横目で眺めつつ行うと、息が入ったかどうかの確認がしやすいです。

最初にも言及した通り、息がうまく入らなかったとしても、ここでいたずらに時間を浪費することは避けなければなりません。1回目でダメならすぐ2回目、2回目がダメならすぐに胸骨圧迫を再開します。人工呼吸は、粘ってはダメです!

(画像)

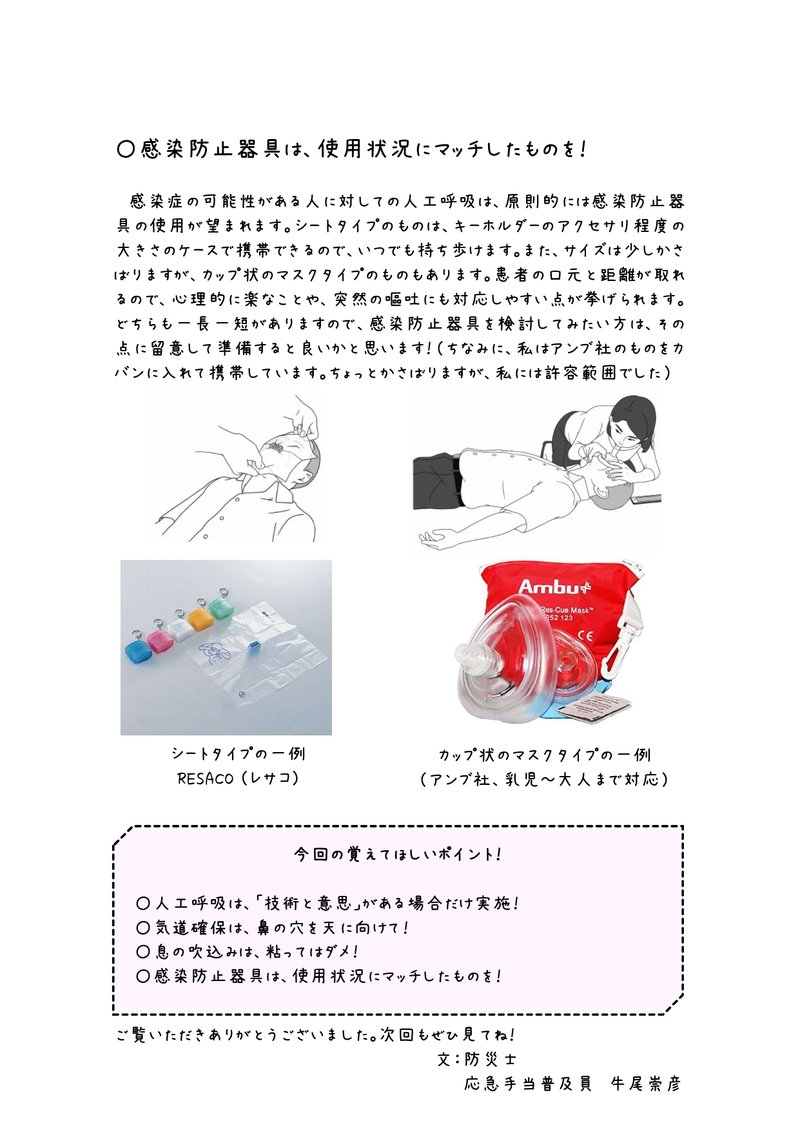

〇感染防止器具は、使用状況にマッチしたものを!

感染症の可能性がある人に対しての人工呼吸は、原則的には感染防止器具の使用が望まれます。シートタイプのものは、キーホルダーのアクセサリ程度の大きさのケースで携帯できるので、いつでも持ち歩けます。また、サイズは少しかさばりますが、カップ状のマスクタイプのものもあります。患者の口元と距離が取れるので、心理的に楽なことや、突然の嘔吐にも対応しやすい点が挙げられます。どちらも一長一短がありますので、感染防止器具を検討してみたい方は、その点に留意して準備すると良いかと思います!(ちなみに、私はアンブ社のものをカバンに入れて携帯しています。ちょっとかさばりますが、私には許容範囲でした)

(画像)

今回の覚えてほしいポイント!

〇人工呼吸は、「技術と意思」がある場合だけ実施!

〇気道確保は、鼻の穴を天に向けて!

〇息の吹込みは、粘ってはダメ!

〇感染防止器具は、使用状況にマッチしたものを!

ご覧いただきありがとうございました。次回もぜひ見てね!

文: 防災士

応急手当普及員 牛尾崇彦

・・・おわり

※※※ ここからはお知らせ! ※※※

いつもは、子どもにまつわる防災&応急手当に関する記事を、月1(+臨時で不定期)で書いています!どれも、忙しいパパ・ママ向けの、サラッとライトな内容なので、ぜひ一緒に見ていってもらえると嬉しいです(^^)下に、過去の記事をマガジン形式で纏めましたので、ぜひご覧ください!

また、私の日々思っていることや、好きなことなど、私がどんなやつなのか、どんな考えをもっているやつなのかが分かりやすい記事については、下の【ただのつぶやき】シリーズが、わかりやすいかもしれません。少しでも「パパ防災士:牛尾崇彦」個人に興味を持たれた方は、覗いていただけると嬉しいです!

※※※ よろしくお願いします♪ ※※※

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?