知っておきたい心肺蘇生法シリーズ 第9回:AEDについて知ろう!

こんにちは!

少し時間が空いてしまいましたが、心肺蘇生法シリーズ第9回です!今回はAEDに関してです!(><)

やっぱり今回も分量が多めです💦

胃もたれ気味になってしまうかもしれませんが・・・そこは、この点がそれだけ重要なんだと捉えていただけると嬉しいです!(><)

(※もし、今回初めてこの記事を見られた方がおられましたら、どうかぜひこの心肺蘇生シリーズは、初回から通しで見ていただけると嬉しいです!)

※先に掲示用JPGのデータを貼っておきますので、

PCやタブレットなどで大きな画像を見れるという方は、

こちらをご覧ください。

スマホなどでJPGが見にくい人は、下の記事本文の方を

ご覧ください。内容は全く一緒です。

そして最後に、印刷用のPDFを付けておきます。

園や公民館などで掲示する際は、ご使用いただけると

幸いです(^^)

それではスタート!

***********

知っておきたい心肺蘇生法シリーズ

第9回:AEDについて知ろう!

*******

ここから下は、上のJPGデータとまったく同じことが書いてあるだけです。画面がちいさいスマホなどでにコラムが見にくい場合は、ここから下のテキストでご覧ください(^^)

*******

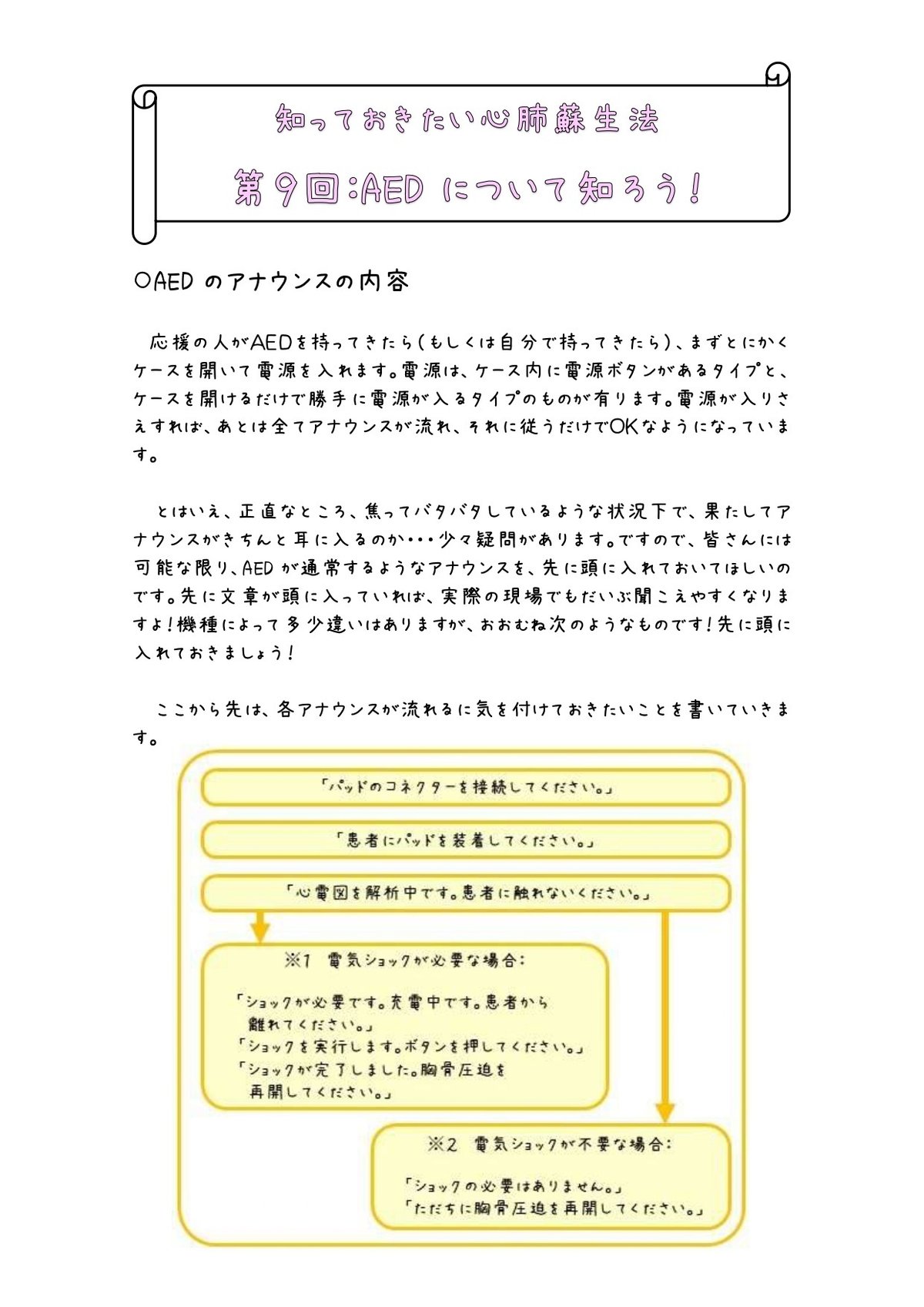

○AEDのアナウンスの内容

応援の人がAEDを持ってきたら(もしくは自分で持ってきたら)、まずとにかくケースを開いて電源を入れます。電源は、ケース内に電源ボタンがあるタイプと、ケースを開けるだけで勝手に電源が入るタイプのものが有ります。電源が入りさえすれば、あとは全てアナウンスが流れ、それに従うだけでOKなようになっています。

とはいえ、正直なところ、焦ってバタバタしているような状況下で、果たしてアナウンスがきちんと耳に入るのか・・・少々疑問があります。ですので、皆さんには可能な限り、AEDが通常するようなアナウンスを、先に頭に入れておいてほしいのです。先に文章が頭に入っていれば、実際の現場でもだいぶ聞こえやすくなりますよ!機種によって多少違いはありますが、おおむね次のようなものです!先に頭に入れておきましょう!

ここから先は、各アナウンスが流れるに気を付けておきたいことを書いていきます。

○パッドの接続時・・・ に注意したいこと

最近目にするAEDは、ほぼ間違いなく「未就学児(旧:小児)」用と、「小学生~大人(旧:大人)」用の切り替えが存在します。

(※古い型のAEDでは「小児」=「未就学児」と、「大人」=「小学生~大人」と、読み替える必要があります。古い表現では、小学生・中学生に対して、どちらで対応するか非常に分かりにくかった(この場合、「大人」が正解!)のですが、最近やっとこの点が改善されました!)

この切り替えは、パッドの違いで切り替えるものと、本体側での操作で切り替えるもの(パッドは共通)とが存在しますので、この点も頭に入れておきましょう。

また、最新機種では、胸骨圧迫のセンサー内臓型で、2枚のパッドが1枚にくっついているタイプのものもあります!正直なところ、機種に寄りけり・・・というのが実際です。現場では落ち着いて本体やパッドを見るようにしてくださいね

(※古い機種なので「小児」「成人」の表記)

(※他にも、カードキー型などもあります)

かつ、 胸骨圧迫のセンサーがついたタイプ

(旭化成ゾーンメディカル)

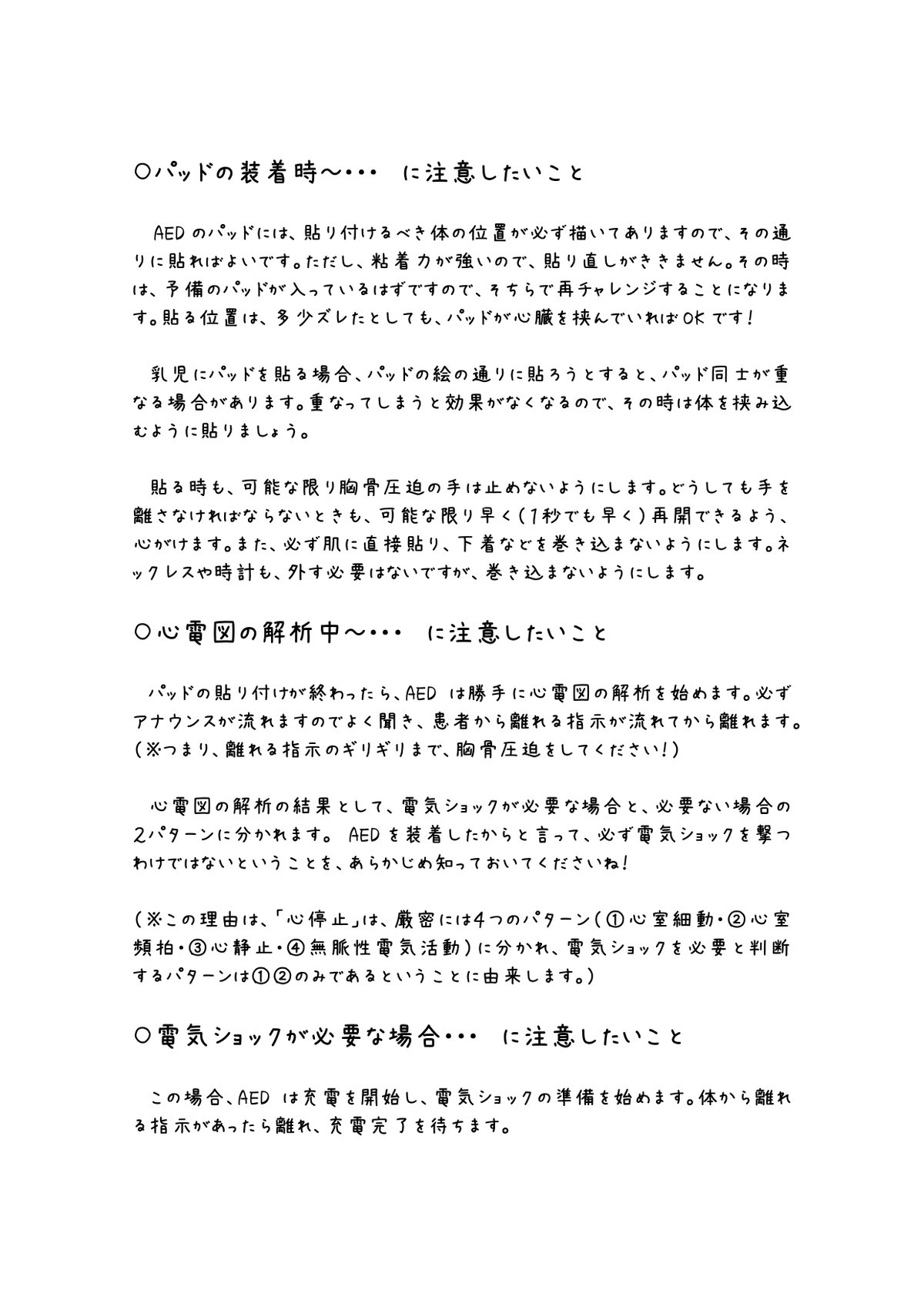

○パッドの装着時~・・・ に注意したいこと

AEDのパッドには、貼り付けるべき体の位置が必ず描いてありますので、その通りに貼ればよいです。ただし、粘着力が強いので、貼り直しがききません。その時は、予備のパッドが入っているはずですので、そちらで再チャレンジすることになります。貼る位置は、多少ズレたとしても、パッドが心臓を挟んでいればOKです!

乳児にパッドを貼る場合、パッドの絵の通りに貼ろうとすると、パッド同士が重なる場合があります。重なってしまうと効果がなくなるので、その時は体を挟み込むように貼りましょう。

貼る時も、可能な限り胸骨圧迫の手は止めないようにします。どうしても手を離さなければならないときも、可能な限り早く(1秒でも早く)再開できるよう、心がけます。また、必ず肌に直接貼り、下着などを巻き込まないようにします。ネックレスや時計も、外す必要はないですが、巻き込まないようにします。

○心電図の解析中~・・・ に注意したいこと

パッドの貼り付けが終わったら、AEDは勝手に心電図の解析を始めます。必ずアナウンスが流れますのでよく聞き、患者から離れる指示が流れてから離れます。(※つまり、離れる指示のギリギリまで、胸骨圧迫をしてください!)

心電図の解析の結果として、電気ショックが必要な場合と、必要ない場合の2パターンに分かれます。 AEDを装着したからと言って、必ず電気ショックを撃つわけではないということを、あらかじめ知っておいてくださいね!

(※この理由は、「心停止」は、厳密には4つのパターン(①心室細動・②心室頻拍・③心静止・④無脈性電気活動)に分かれ、電気ショックを必要と判断するパターンは①②のみであるということに由来します。)

○電気ショックが必要な場合・・・ に注意したいこと

この場合、AEDは充電を開始し、電気ショックの準備を始めます。体から離れる指示があったら離れ、充電完了を待ちます。

充電完了後、電気ショックを撃つことになるのですが、この時、ボタンを押すタイプ(従来型)と、押さずに勝手にショックを撃つタイプ(※オートショックAEDといいます。去年ぐらいから流通し始めました)があります。従来型の講習しか受けたことが無い人が、オートショックAEDを扱うと、おそらく面食らうので・・・注意しておいてください。充電が完了すると、従来型の場合はボタンを押すように指示されますし、オートショック型であれば、カントダウン後に自動でショックを撃ちます。

※もちろん、他のメーカーも続々と オートショック型を出しています

どちらの場合でも、ショックの瞬間に患者に触れていると、心臓へ十分な電流が流れなくなります。ショックの瞬間は、絶対に触れないようにしましょう!

(※患者の身内の方が、手や足を必死にさすっているようなケースが散見されます。一度引きはがしても、すぐにまた触ろうとする場合もあります。ショックの直前まで、離れているかどうかを必ず目視で確認したのち、ショックを行いましょう。)

○電気ショックが不要な場合・・・ に注意したいこと

この場合、できる事は胸骨圧迫しかありません。ひたすら続け延命を行い、病院での集中的な治療に賭けることになってきます。皆さんにはこのように、AEDを使ったとしても、電気ショックを撃たないパターンがあるという事を、先に頭に入れておいていただきたいと思います。

○その後の流れは?

電気ショックを撃った後(もしくは打たなかった後)は、直ちに胸骨圧迫を再開することになります。パッドは剥がさず、貼りっぱなしです。おおよそ2分後にAEDからガイダンスが流れ、再度心電図を解析し始めます。

ショックを撃つ/撃たないは、その時々により変わります。数回連続で撃つ場合もありますし、何度解析しても撃たない場合もあります。入り混じるパターンもあるということを頭に入れておいてください。

あとは・・・2分間ひたすら胸骨圧迫+AEDの心電図解析・・・このパターンの繰り返しです。救急隊が到着するまで、延々とこれをやり続けることになります。体力勝負です、周りに人がいる場合は、おおむね2分ごとに交代をしながら実施してください!

今回の覚えてほしいポイント!

〇AEDのアナウンスを、事前に頭に入れておこう!

〇AEDにおける「小児」とは、「未就学児」のことである!

AEDにおける「大人」とは、「小学生~大人」のことである!

〇パッドの種類や、切り替えスイッチの有無、オートショック型・・・

AEDにはいろんな型があるということをあらかじめ理解し、

落ち着いて扱おう!

〇ショックを撃つ直前まで、だれも触れていないか、注意しよう!

ご覧いただきありがとうございました。次回もぜひ見てね!

文: 防災士

応急手当普及員 牛尾崇彦

・・・おわり

※※※ ここからはお知らせ! ※※※

いつもは、子どもにまつわる防災&応急手当に関する記事を、月1(+臨時で不定期)で書いています!どれも、忙しいパパ・ママ向けの、サラッとライトな内容なので、ぜひ一緒に見ていってもらえると嬉しいです(^^)下に、過去の記事をマガジン形式で纏めましたので、ぜひご覧ください!

また、私の日々思っていることや、好きなことなど、私がどんなやつなのか、どんな考えをもっているやつなのかが分かりやすい記事については、下の【ただのつぶやき】シリーズが、わかりやすいかもしれません。少しでも「パパ防災士:牛尾崇彦」個人に興味を持たれた方は、覗いていただけると嬉しいです!

※※※ よろしくお願いします♪ ※※※

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?