小松美羽さんの自伝的著作を読んだ感想

「美しすぎる銅版画家」として有名な小松美羽さんの自伝的著作を読んだ。

先日、友人である画家さんから聞いて初めてその名を知り、「著作を読んでみてほしい」ということで本書を手に取ってみた。

『世界のなかで自分の役割を見つけること』(ダイヤモンド社/2018.3.8)

結論から言えば、本書は非常に面白い内容であった。

しかしそれは、彼女のアーティストとしての素性や世界観に触れて感銘を受けた、という意味ではない。

そうではなく、このアーティストがいかにして世に出たのかというプロセスが非常に興味深いものだと思った。

以下、私見を交えつつ彼女が世に出るまでのプロセスを追ってみる。

私の知る限り、無名の若い女性アーティストには"プロデューサー"と名乗る男性が指南役としてついていることが多い。

作品を売り出すための戦略を練ったり、ときには生活の世話までしたりする。

小松美羽さんも無名時代にそのような人物に出会ったようである。

2009年頃、彼女の友人が営むバーを訪れた男が、そこに飾ってあった小松さんの作品に目をつけ、コンタクトを取りたいと言ってきたことから関係が始まる。

それが高橋紀成という人物で、Wikipediaによれば、「1991年より1998年まで外部プロデューサーとして株式会社電通テレビ局に関わ」っていた。

制作会社を設立しており、96年にはテレビ東京系列で人気を博した「ミニスカポリス」という番組をテリー伊藤氏と共に制作していた。

映画プロデューサーとしても多くの仕事をしている。

小松美羽さんはそれまで占い師として活動していた時期もあるようだが、そのような折、メディア業界に人脈のある高橋氏と出会ったわけである。

2010年に高橋氏は、彼女をバックアップするための会社を立ち上げる。

開成高校時代の先輩である小山政彦という人物を代表取締役会長に据え、株式会社風土(以下、風土)を創立した(高橋氏自身は常務取締役に就任)。

この小山政彦という人物は経営コンサルタントで、船井総合研究所の代表取締役会長だった経歴を持つ。

マーケティングのプロであり、経済界に広い人脈を持つ人物が彼女のサポート役に付いたわけである。

小山氏の人物像について少し調べてみると、「日本文化を世界のスタンダードにする」「東洋ルネッサンスのリーダーは日本」などの発言があり、風土のホームページに掲載された企業理念には、この人物の(愛国精神あふれる?)思想が色濃く反映されていて面白い。

ちなみに船井総研の創業者である船井幸雄という人物は、スピリチュアル系のビジネス書(自己啓発本)をいくつも著している。

Wikipediaによれば「現世は悪いカルマを清算する場である」「人や物から波動が発せられている」といった発言があり、なかなか香ばしいというか、かなりオカルティズム溢れる主張をしていたようである(2014年死去)。

そして小松さんの著作の中にも摩訶不思議な精神世界についての記述が多い。

例えば「神獣の世界が見えている」など。

船井氏が持つ世界観との親和性の高さが伺い知れて興味深いと思った。

また今回、彼女の著作を手にしたとき、「画家のアーティスト本がなぜダイヤモンド社から出ているのだろう」と不思議に思ったが(ダイヤモンド社は主にビジネス書を扱う)、船井・小山両氏の著作が同社から出版されていると知り、納得がいった。

少し話が逸れたので元に戻す。

彼女の経歴において、最初に大きな箔をつけた出来事は、2014年に「新・風土記」という作品が出雲大社に奉納されたことのようである。

小松さんの名が大きく世に出るきっかけとなるターニングポイントであった。

この大役を仰せつかった経緯としては、島根県でホテル・リゾート事業を展開するグループ企業や、出雲大社と関係の深い大手ゼネコンの仲介があったと本書で触れられている。

その他には彼女に白羽の矢が立った理由について特に述べられていない。

見方によっては、この大役は支援チーム(風土)の人脈によって彼女の元に舞い込んできたというように読み取れなくもない。

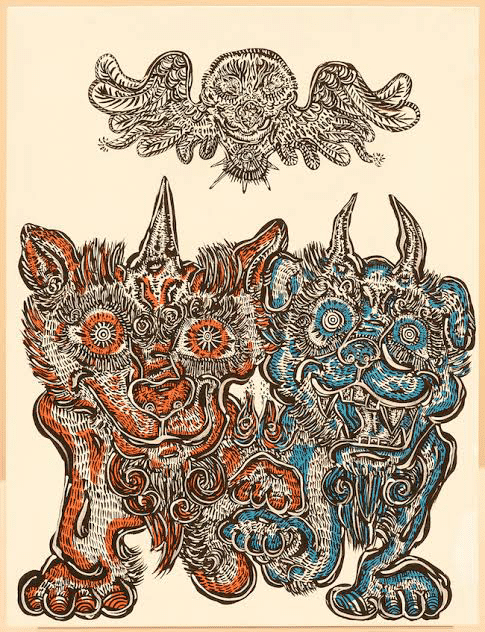

もうひとつ、彼女の名を広めた出来事といえば、有田焼とのコラボレーションによって生まれた狛犬が、大英博物館に所蔵されたことだろう(職人のつくった犬型の磁器に小松さんが色付けしたもの)。

このきっかけをつくったのが、風土の代表取締役社長を務める岡野博一という人物のようである。岡野氏は、伝統的な博多織による着物の製造・販売を行う会社、博多織元OKANOの代表取締役社長であり、GINZA SIX(東京/銀座)にも店を構えている。

岡野氏は日本の伝統工芸をブランド化し、世界展開していくにあたり、「伝統工芸という文脈だけでは広がりにくいという実感を持っています。そこで私が注目しているのが、アートです」と述べている(起業家倶楽部インタビュー)。

そして岡野氏は自身が顧問を務める有田焼窯元の職人と小松美羽さんとの共作を実現させる。

そもそもこの狛犬は、イギリス王立園芸協会が主催する「チェルシー・フラワー・ショー」で披露される庭園に"守り神"として置くために制作された(2015年)。

そして、この庭園をつくったのが石原和幸(庭園デザイナー)という人物で、このガーデン・ショーで過去に何度も受賞歴がある。

そのような人物とコラボレーションを果たしたことは、英国の特権階級にアピールするのにうってつけだったと思われる。

事実、これによって大英博物館の職員が彼女の作品に着目することになった。

あるいは出雲大社に作品が奉納された経歴も、このとき彼女が着目された理由のひとつかもしれない。

その後、アートの世界で大きな力を持つギャラリーが彼女の活動を支援することとなり、権威あるオークションハウス(競売会社クリスティーズ/香港)への出品を実現させ、作品が高額で落札された。

また米国のワールドトレードセンターで作品の常設展示が決まるなど、活動の幅を世界へと広げていく。

ここまでが彼女の名が広く知れ渡っていった経緯である。

トントン拍子というか、かなり短い期間で急速に活動の場を広げている。

実際のところ、世間ではどのような評価を受けているのだろうか。

ネットで彼女について検索すると、そのほとんどがビジネス系のウェブメディアによる紹介と賞賛である。

私が調べた限り、アートを専門に扱っているメディアからはまったくと言って良いほど取り上げられていない。

この点に関して、ある雑誌でプロデューサーの高橋氏は以下のように語っている。

「アピールすべきは美術界ではなく経済界。マスメディアを使って広く一般に情報を伝える一方で、興味を持ってくれた企業の経営層や銀行の頭取、政治家、役人といった人に個別にアプローチをしていきました」(雑誌『Art Collectors 2019年3月号』)

つまり初めから美術界に向けて発信するつもりはないのである。

アーティストとして売り出していくためには、経済界やマスメディアをターゲットとする必要があるという方針を明確に打ち出している。

Twitterのフォロワー数についても調べてみると約8,000であった(Instagramの公式アカウントは存在しない模様)。

※追記:2023年8月現在、フォロワーは2万程度まで増加していた。

SNSのフォロワーの数で作品の価値が決まるとは思わないが、感受性の高い若い層からの注目度を測る指標の一つにはなる。

Twitterで31万のフォロワーを持つ横尾忠則さんやInstagramで119万のフォロワーを持つ村上隆さん(共に現代アーティスト)などは別格としても、これほど華々しい経歴を短期間で積み上げ、人気番組「情熱大陸」(TBS)にも取り上げられて話題となっている人物としてはかなり寂しい。

一部メディアが持て囃しているほどには、世間の注目を浴びていない印象を受ける。

小松美羽さんはアーティストとして成功していると言えるのだろうか。

ここまで見てきたところ、彼女の実績は豊富な人脈を持つ人たちのバックアップによるところが大きいように見える。

しかし、支援チームがどれほど強い影響力を持っていたとしても、すべてが思い通りにいくとは限らない。

案外、当の支援者たちも彼女の出世に驚いているかもしれない。

あるウェブ記事のインタビューで小山氏は、短期間で成功をおさめた理由について尋ねられて「わかったら、苦労しない」と答えている。

ここで彼女の作品に目を向けてみる。

その作風は、精細な写実ではないという意味において、ある種のわかりにくさがある。

例えば彼女の描く狛犬はとても抽象的で、クリスチャン・ラッセンが描くイルカのようなわかりやすさはない。

そして世の中には「わからなさ」をありがたがる人たちが一定数いるものだ。

誰も注目していなければなんとも思わないのであるが、メディアが素晴らしいと持ち上げた途端、その「わからなさ」が芸術的に深い意味を秘めているような気になるようである。

従って、よくわからないアートをメディアが絶賛するような状況を作るという戦略は正しい。

株式会社風土の中で、実質的な舵取りを担っているのは高橋氏だと思われるが、彼が美術界ではなく経済界やメディア業界に働きかけたやり方は、小松美羽というアーティストの確立に大きな役割を果たしたと言える。

注目を集めれば、結果的に美術界も無視できなくなるかもしれない。

ビジネスとしての成功はアートとして優れていることとイコールではない。

しかし、アートと言えど経済的な成功と無関係だと言うことはできないだろう。

アート作品の優劣に明確な基準が存在し得ない以上、作品につく値札がその価値を計るひとつのバロメータになるということは否定できない。

こういう話になると、そもそもアートとは何かということを定義しなければならない。

しかしそれについて語れば長くなる。

また別の機会があれば書いてみたい。

今回の記事は、ビジネスとしてアートを取り扱って、一定の成功を収めた事例として興味深いと思ったため書いた。

最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?