「ハウス根問」

ハウスについて今一度問う

あらためてハウスについて考えたい。ハウスとは、いったい何なのであろうか。ハウスとは、音楽なのであろうか。ハウスとは、ハウス・ミュージックのことなのだろうか。音楽としてそこにあるものだけが、ハウスのすべてなのだろうか。ハウスとは、文化であり、行為であり、行動であり、実践であり、実験であり、概念であり、理念であり、思想であり、思考であり、詩であり、哲学であり、歌であり、舞踏であり、躍動であり、娯楽であり、快楽であり、苦痛であり、苦悩であり、血であり、汗であり、涙であり、笑いであり、憤怒であり、嘔吐であり、ビジネスであり、麻薬であり、信仰であり、正義であり、虚偽であり、虚無であり、歴史であり、未来であり、過去であり、伝統であり、スタイルであり、芸術であり、愛であり、憎しみであり、わたしであり、あなたであり、今ここにあるもの全てである。そんな風に感じられはしないだろうか。ハウスは音楽にして音楽にあらず。ハウス・ミュージックのDJでありプロデューサーであるトール・Sも「ハウスを音楽として聴いたことは、ほどんどないかもしれません」と語っている。ハウスとは、そこで音楽として鳴り、耳に聴こえてきているもの(だけ)のことでは、どうやらないらしい。そこで、あらためて問いたい。ハウスとは、いったい何なのか。

ハウスは哲学である。それは中心をもつことなく曖昧にいくつもの本質部分が記述される(始まりもなければ終わりもない)本に似ている(脱中心化)。雑多に綴られる思い思いのエッセイや箴言のそれぞれにそれぞれのハウスを聴き取ることはできないだろうか。そこに渦巻くものの中から、静かにハウス哲学が(文字も形象ももたずに)浮かび上がってくる。だが、その奥底にあるものには、その奥底へと能動的に近づこうとし、それを自らに引き寄せて感じようとしてみることでしか到達できないし、だからといってそれを真っ直ぐに真正面から読み取ることは(どこまで間近に接近したとしても)全くできないであろう。そして、それはそのピークタイムからはしばらく時間が経って、もはや失われてしまったものになっているからこそ、はじめて記述されるようになるものでもあるのである。だが、いまだに(もしくは、どこまでいっても)、その問いに対する確かな定かな答えというものはない(のかもしれない)。ハウスが哲学であり哲学することそのものであるということは、それがその黎明の時代から音楽の遠い未来を告げていたものであったことを示していたということでもあるだろう。しかしながら、この時代には(あの時代にも)、その本質部分や本当の存在意義というものは、いまだよく理解されてはいなかった(のかもしれない)。つまり、それは、今まで通りの聴き方や理解の仕方ではその全てを見ることはできないということを暗に匂わせているということなのではなかろうか。そのためには、よりよく見て聴いて感じて、それをただ受け流さずに能動的に近づき(無知の知としての)哲学として探求してゆかなくてはならないということでもある。

ハウスを哲学とすることとは、どんなことをいうのであろうか。その最も手軽かつ簡単で最も奥深く難しい方法は、実際にそれを踊ってみてそれを感じることであるといえるだろう。実際に踊って感じるということは、ただリズムに合わせて身体を動かしていればそれでよいというものでは決してない。そうしたことは、それがハウスでなくてもできることだからだ。そして、またハウスとは、身体をあまり動かさずに踊って感じることもできるはずのものでもある。それは、ダンス音楽であって、ダンス音楽ではないからだ。だから、どんな時代にも、時と場所に関係なく、それ(踊らずに感じること)ができる人は確実にいる。ハウスで踊れるダンスフロアが身近な場所になくたって、ハウスで(踊らずに)踊って感じることは可能なのである。どんな時代にも、哲学を哲学した人がいたのと同じように。

そのようにハウスで哲学することのできる人が、黎明の時期から現在まで途切れずにいたからこそ、ハウスは広範なエリアに浸透してゆき広く深く伝播し(根付い)てゆくことができたのである。そして、それがまったくできないという人も少なからずいたのであろう(黎明の時期から現在まで途切れずに)。また、これまでの経験からいって、しっかりリズムに合わせて踊れていたとしても何も感じ取ることの出来ない人も確実にいるのだ。そうした人には、おそらくハウスの深いところにあるものは全く理解することができないのであろう。そこにあるのは音楽の本質部分にあるものを見ることも聴くこともできない目と耳でしかない。そんな目と耳しかもたないのでは、どんなにダンスして哲学したとしても、それを実感を伴う何かとして理解することなどはできないであろう。それほどに、ハウスとは重く軽やかな思想を蔵し、それをそれそのものとして表している何かなのである。

そして、大衆を何も考えない大衆のままにしておくように設計され、その方向で形作られている哲学できない時代/哲学させない時代からの強烈な圧力によって、ハウスの本質的な思想は時代の表舞台からできうる限り遠ざけられようとしている。そのような状況が実際にあることは、ハウスのみならず哲学というダンスの踊れない大衆がこれからもより多く存在することになってゆくであろうことを、はっきりと予想させもする。いまだかつてなかったような哲学しない(正真正銘の)大衆の時代が訪れようとしている。そこでの大衆のダンスとは、ダンス音楽としてのハウスのダンスのようなものとなり、本来的なハウスとは全く無縁のものになってゆくのであろう。どんなにガンガンに踊れていたとしても、そのダンスが身体の各部位をリズミカルに動かしているだけの何も感じ取ることが出来ていないものであるのでは、やはり最初から全くお話にはならないのである。

哲学するダンス音楽であり、どこにも中心がなく曖昧なものとしてあるがゆえに、ハウスは確実で確かなものばかりを求める時代の主流からは遠ざけられ、いつの間にかほとんどの人々の前から消えてしまうこととなった。だがしかし、今この時代が本当に必要としているのは、来るべき新たな時代に向けて、そうした今のこの時代には拒絶されてしまっているものなのではなかろうか。

どこか意味ありげな曖昧さのあるものではなく、どうでもいいフツーなものばかりを寄せ集めて作られた、社会的な均質性や幻想的な同一性の要請にも対応する(それに対応するように組み立てられている/どうでもいい要素やパターンの組み合わせによる、それなりの商品を量産するだけの拡大再生産型ビジネス・サイクルの様式をどこまでも特化させた結果としての極めて安直なグループ・アイドルの歌のような)音楽に満たされているのが、紛れもなく現代という時代なのである。

ただし、そういった状況であるからこそ、徹底的に曖昧なものがかえって必要とされるようになってきたりするのではなかろうか。曖昧な曖昧なものをいくら蓄積して、それで何かを組み立ててみようとしたとしても(リミックスし/ミックスにミックスを重ねても)、それは曖昧なものにしかならないであろう。どういう場合においても均質性と同一性ををもつプロダクツを要請してくる社会とそのシステムに対する対抗運動(関節はずし)となりうるのは、もしかするとそういう徹底した曖昧さをもつものなのではなかろうか。

ハウスは哲学であり、ハウスそのものが人類の視界からどこか見えないところに消えてしまったとしても、それは哲学のように何度でも何度でも探求されダンスされるたびに(ハウスが哲学されて)蘇るのだ。哲学としてのハウスは、哲学を実践するということとともに曖昧でアブストラクトなものとしてダンサブルに漂い続けて、ハウスをハウスそのもののまま何度でも何度でもそれを蘇らせるものなのではなかろうか。

今も続いているNohashi Records のロゴにもなっているカモノハシも自分のハウス観が反映されています。カモノハシは1億年近くも進化することなく今まで生き延びている、世界でもっとも原始的な動物です。逆に言えば、もともと優れた才能を持っていたので進化する必要がなかったとも言えるわけです。ハウスも似てると思います。

カモノハシは、生きる化石であり、その存在そのものが哲学的でもある。そんなカモノハシという一億年も生き延びてきた存在に、トール・Sはハウスとの共通項を見出している。ハウスもまた生きる化石であり、その存在そのものが哲学的なものでもある。そして、それは最も原始的な(音楽)音響の形態といえる反覆して打ち鳴らされるリズムを軸・基調とするビートであり、もはやそこから先に進化する余地がないほどに機能的にもその始原において哲学的にも突き詰められている。ハウス/哲学は、思考され感覚され実践されることで、何千年でも何億年でも生き延び続けるものである。数千年前の文明が発生する以前の人々もハウス/哲学で踊り、そこに何かを(詩的に)感じていたのであろうし、数億年後の文明が崩壊し消滅してしまった以降の人々もまたハウスで踊り、そこに哲学的な何かを感じ取り身体と精神を揺らすことであろう。

ハウスとは、どこまでもアブストラクトなままに留まり続けるものであり、いつまでも曖昧なままのものである。それは中心の軸となるものを全くその中にはもたない。それが、70年代の終わりから80年代の初頭にかけての時期にアメリカのイリノイ州シカゴという街でハウスが誕生したことは、もはや誰も疑うことのない定説となっている。だがしかし、それはいつ誰の手によってそこで生み出されたのであろうか。はっきりしたことはよく分からないのである。

そして、そのシカゴという街は、ハウスという音楽(文化や産業)の中心地であったのであろうか。80年代の終わりから90年代の初頭にかけての時期にハウスが新しい時代のダンス音楽として大ブームとなっていたころ、すでにシカゴにおけるハウスのムーヴメントはかなり穏やかなものに落ち着いてしまってはいなかっただろうか。もうすでにウェアハウスやパワープラントといったナイトクラブでDJを務めていたハウスという音楽の誕生に大きく関わったとされるフランキー・ナックルズは、シカゴを離れて生まれ故郷のニューヨークへと戻ってしまっていたし、その頃にハウスの音楽的な中心地となって活発な動きをみせていたのは、ニューヨークやニュー・ジャージー州ニューアーク、そしてメリーランド州のボルティモアといった東海岸の大都市であった。そして、それはすぐに海を渡ってロンドンを始めとする欧州での動きとも連動してゆくようになる。また、この頃からハウスは極東に位置する文化の周縁の地である日本においてもナイトクラブやワンオフ・パーティ、ウェアハウス・パーティなどといったものとともに本格的に伝えられ地下的な盛り上がりをみせるようになってゆく。

ハウスはハウスをハウスというものにしていたハウスというものに常に付きまとう曖昧さを削り取られてゆくことで、すぐにハウスではなくなっていってしまうものである。そのようなハウスがハウスではなくなってゆく動きが目に見えて始まったのは、おそらく(今から思えば)95年あたりからであったのだろう。ナイトクラブという特別な場所で機能するものであった(またはそう機能するように生み出された)クラブ・ミュージックであるところのハウスを、それまでにあった様々な音楽ジャンルの音楽と同じように音楽商品として、分かりやすくパッケージ化して既存の音楽商品とともに流通ルートにのせて流通させようとすることで(ハウス本来の曖昧さの部分の隙間がすべて埋まり)その中身はすぐに傷んでいってしまうことになる。ふわふわと漂っているものを捕まえて、これがハウスだというラベルをそれに張り付けようとすると、それはすぐに枯れ萎んで、その手の中でみるみるうちにハウスではなくなっていってしまうのである。

ハウスとは、あるがままの曖昧なままのものに留めておいて、その辺に野放しにしておくしかないものなのではなかろうか。それは野放しにしておくと、おもしろい面やおもしろい部分を次々と見せてくれるようになる。野放しにしたままで、これがハウスだと決めつけずに、ハウスがハウスらしくあるところのものを、その流動的に変化してゆく動きを、あちこちがあちこちに連関してつながりあい、要素と要素をミックスさせて、全く予想だにしなかった創造的な進化を遂げてゆく経過を観察するしかない。それを手にとって自由な動きを抑制して詳細に観察するよりも、実際にダンスフロアで踊って感じてみることでしか感得できないおもしろさが、そこには必ずある。そして、それはアブストラクトなハウスというものを、そのあるがままの姿のままにアブストラクトに見て感じるということにほかならないのである。

さらにいえば、そのハウスというネーミングそのものも、とても曖昧なものであるといえる。ハウスの誕生に大きく寄与したと伝えられる倉庫を意味するウェアハウスというクラブの名前に因んで、その音楽スタイルがハウスと名づけられたというのが、最も有力なハウスという名前の由来の説となっている。だが、当時のシカゴの若者たちがチープな機材で各々の自宅=家で作っていた音楽だからハウスなのだという説もある(86年に発表されたJ・M・シルクの大ヒット曲「Jack Your Body」のシングルには、その名もズバリな「Home Made」と銘打たれたヴァージョンが収録されている)。つまるところ、このハウスという名前の命名に関しては、様々な説がある。そのどれにももっともらしい理由があり、どれが本当の由来なのか、はっきりしたことはよく分からない。逆に言えば、どの説も決定的ではないし、その正しい由来となるものをその現場で直接目撃していて「これだ」と断言できるものも結局のところひとりも存在しないということなのだろう。

その名前の由来が諸説ある音楽ジャンルやスタイルというのは(ハウスの他にも)いくつもあるだろう。だが、その名前が、その音楽そのものの特徴やスタイルにほとんど由来していないというのは、とても珍しいケースなのではなかろうか。ただハウスだといっても、それだけでは、それがどんな音楽なのかは何も伝わらないし、それを知らない人にとっては家だということ以外には何も分からない。その語源や意味らしきものを辿ってみたとしても、そこ見つかるのはただの家や倉庫だけなのである。ハウスという言葉だけでは、その音楽を何ら説明できないし、その名で体を表すというようなことも全くできていない。何となくこういうものがハウスなのだということしかいえないのは、それが、とても曖昧で、アブストラクトな音楽であり、抽象的な音楽ジャンルの名前であるからでもあるのだろうし、それが何となく大まかで緩やかな流れの中で命名されていった実に曖昧でアブストラクトな名前の下にあるものであるからでもある。

ハウス=家には、決まった形というものはない。整然と同じ間取りの居住スペースが並んで(積み重なって)いる集合住宅でもない限り、家はそれぞれに違うものであるし、たとえそれが集合住宅であっても、そこに暮らしている人の個性や性格の違いによって、内部の生活の環境は、それぞれに違ってくるものであろう(二台のターンテーブルでハウスのレコードをプレイする度に、そこには常に全く異なる違うミックスが生まれるし/ミックスしないプレイであっても、それぞれは別々のひとつの流れを生むプレイのヴァリエーションとなるだろう)。

ハウスという音楽において特徴的な部分だといえるのは、リズムの基本となる四つ打ちのビートぐらいであろうか(しかし、それぞれの楽曲においてプログラミングされているビートのパターンは一様ではないし、ビートがなくハイハットのみでリズムが刻まれるパートをもつ楽曲のパターンもある)。そして、その反復するリズムがあるということ以外は、そこでは何をやってもいいのである。とても曖昧で、少しも厳しく規定されていないのが、ハウスなのだ(ハウスがハウスであるために必要(必須)とされる三大要素や四大要素といったものは全く存在しない)。

元来、曖昧なものであるから、何々ハウスという様々な名称を与えられるがままに分化し変化して、いつまでもそれは生き続けることが可能となるのであろう(元々の曖昧さを逆手にとって元から曖昧なものであるハウスという言葉を巧みに記号的に使い回すような感じで/とりあえずハウスという名前がついてさえいれば、その記号はいつまでも更新され続けるものとなるであろう)。それが、元々のハウスとはほとんど何のつながりももたなかったとしても、その元々の部分となっているハウスの何がハウスであるのかという点が、非常に曖昧であるために(その元々の部分も、その曖昧さを逆手にとって何々ハウスと名乗っていたりもするのである)、どこまでいってもハウスという名前だけが記号的に宙に浮いたまま残り続けることになるのである。だから、広大で茫漠なる、見渡す限りの砂漠か荒野のごときEDMというジャンルの一部分に、何々ハウスはひっそりとおさまり続けることもできてしまうのである。

そして、そのさらに次の時代のダンサブルな電子音楽のムーヴメントにおいても、ハウスはそのサブ・ジャンルやサブ・ジャンルのサブ・ジャンル的な位置に、きっと居坐り続けるのではなかろうか。ハウスっぽい何かとか、ハウス的なアトモスフィアとか、ハウス風なサウンドだけしかそこに漂っていなかったとしても、それは曖昧に一応はハウスと認識され分類されて、何となく曖昧にハウスっぽいというコンセンサスを得て、しれっと流通し続けることができてしまうはずなのである。そこが、ハウスの恐ろしさであり、底の全く見えない怖さでもある。

ハウスは、ポストモダンな時代を象徴する音楽でもあった。80年代から90年代にかけてポストモダン音楽の先触れとしてハウスはグローバルに伝播してゆき、時代の動きに敏感な若い世代を中心に聴かれていたといってもよい。そして、その時代の中で(近代)音楽の終焉を告げるものとしてハウスは鳴っていたのである。それは、地下のオルタナティヴな空間から増殖し、瞬く間にそこら中に蔓延していったが、音楽の世界を完全に支配しようとするようなものではなかった(そこにハウスの弱々しさや軟弱さのようなものを見てとったものも多かったのではなかろうか。ロックやヒップホップなどの音楽スタイルに見られる、少しでも周囲より高い位置に立ったと感じるとすぐさま高圧的かつ慇懃なる態度を誇示し、自己顕示欲のかたまりとなり、さらなる自分の場所を勝ち取ってゆこうとする好戦的な押しの強さを丸出しにする姿勢のようなものを生み出してしまう心性は、ハウスには最初から皆無であった)。また、ハウスは、(より現実の世界に馴染み社会に溶け込みうる)ハウス音楽であろうとすることで(どこまでも個的なものである内側から)瓦解していってしまうものでもあったのである。

90年代前半、つまり90年から95年あたりが、ハウスがグローバルな音楽シーンやクラブ音楽シーンにおいて最も浮上していた時代であった。そして、その前後の五年位を、その高みへといたる上り道と下り道または行きと帰りの道程としてとらえることができるであろう。要するに、この足掛け約15年間が、ハウスがハウスとして輝きを放っていた時代とそこでの興隆とそこからの衰退の道を辿っていた時代だといえる。それは概ね日本においてはバブル経済の崩壊をひとつの大きな峠としていたポストモダン・ブームの時代の動きとも合致をしている。

19世紀末に人知れずひっそりと表されたニーチェの思想には、どこか百年後のハウスの出現を予見していたかのような節がある(もしくは、ニーチェが予感していた通りにその思想の根幹を具現化するものとして、ちょうど百年後の世界にハウスが発生したということだろうか)。ここでは、その思想とハウスをミックスして、さらにリミックスをも試みることにする。

ハウスとはニーチェの思想における「超人」に匹敵するものである。そして、そのノンストップでDJミックスされる終わることのない反復ビートは、それすなわち「永劫回帰」である。永劫に回帰するハウスの四つ打ちビートとは、それは(先天的にして宿命的な差異を孕んだ)同じものの無限の繰り返し(反復)である。二枚の同じレコードを使用した二台の同じターンテーブルによるDJミックスもまた永劫回帰である。厳密には、それらの二枚の同じレコードとても決して全く同じレコードではないし、同じメーカーの同じ機種のターンテーブルであってもまたそれらは全て同じターンテーブルではない。ゆえに、ハウスのミックスは、その度ごとにすでにいつか存在していたミックスと同一のものとなることはほとんどなく、まさに骰子の一擲として大地のテーブルとダンスフロアを震わせるのである。

無限に異なるミックスが反復されることによって、同じビートによる異なるグルーヴが未来永劫に渡って繰り返されることになるのである。そこでグルグルと(ターン)テーブルが回る度に、太いビートはダンスフロアを震わせ大きく揺るがせている。そのグルーヴは、ハウスのダンスフロアでステップを踏むダンサーの意識や感覚から放出される新たな創造の言葉(ラヴ・イズ・ザ・メッセージ)となり、そこにみなぎる力への意志となる。

力への意志は、ハウスがアブストラクトなものであり、曖昧なままのものであるがために、明確なあてもなくそこら中をぐるぐると漂い続ける。そして、軽やかに踊るための場として、雑多なものたちが集まって、あらゆる同一性や均質性から解放されることを第一の前提としているダンスフロアは、あらゆるものの肯定の肯定としてのみ成立をする。

そこでは、誰もが幼き子供のように、無邪気な軽やかさをもって、永劫に回帰する四つ打ちのビートに身体を反応させればよい。踊り方にも決まりなんていうものはない。好きなように、感じるままに、体感して、自己を解放し、何も隠すことなく、ただありのままに自分の中からあふれ出してくるもの(自己の本来性)を表せばよいのである。

解放された異質なものたちが寄り集まるところでは、全てを見せることなく何かを隠し続けていることの方が、普通ではないことになる。隠匿された奥底や裏側に隠したものに何らかの意味をもち続けさせることが、全くの無意味なことになり、ひたすらに重々しさや意味を離れた剥き出しのグルーヴが反復することに耐えきれないのであれば、そうした極めて小さい人間はダンスフロアから退場するしかないであろう。

そして、永劫回帰のダンスフロアからの退場者は、もはや超人としてのハウスに触れることはできなくなる。超人の到来を告げるもの、それもまたハウスである。それはツァラトストラとしてやってきて、そのさらなる行く手においてディオニソスが待ち構えていることを超人としての軽やかさのうちに見ることになるだろう。00年代以降、ツァラトストラは(高次の)ハウスとともに高い山を下り自ら没落していった。来るべき新たなる時代の超人の到来を準備するために。

ハウスの起源の問題についても、今一度考えておきたい。それは、ある日どこかの誰かの手によって、魔法のように形作られて発明されたものではない。ディスコ以降のダンス音楽の進化と変化の流れの中で、(偶然にも)それは発生し発見されたのである。それも、ほぼ同時期に(おそらく偶然かつ奇跡的に)様々な場所で不特定多数の人々によって。70年代末から80年代初頭にかけてシカゴのナイトクラブ、ウェアハウスやミュージック・ボックスでDJによってプレイされていた音楽が、最初期のハウスであり、ハウスの起源であるといわれている。しかし、毎週末の深夜から朝方にかけて何時間もぶっ通しで行われていたパーティの中で、どれが一番最初にDJによってプレイされた起源となる一曲であったのかなんていうことは、おそらく誰にも特定ができないであろう。

だがしかし、実際のところは、そこでプレイされていたのは、ジャンルやスタイルの起源となるような始まりのハウスそのものではなく、明確にそれとわかる起源以前のハウスの原型的なもの(プロト・ハウス)であったのである。DJのフランキー・ナックルズやロン・ハーディがDJプレイ用の特別な素材やネタとして前もって準備しておいたディスコやジャズやファンクの定番曲に手を加えたオリジナルのお手製エディット(ダンスフロアのダンサーたちを飽きさせないために、何度も何度もプレイされる定番の楽曲は、常に新鮮さをもってプレイされるようにDJによってオリジナルのエディット・ヴァージョンが制作され、様々な創意工夫やDJプレイの技巧を凝らして、毎週末のパーティにおいて刺激的なダンス・サウンドを求めるダンスフロアへと供給されていたのである)が、ほとんどのダンスフロアにいたダンサーたちがハウスの起源と認識したダンス音楽であったことは、おそらく間違いないところであろう。つまり、ウェアハウスやミュージックボックスでプレイされていた曲の大半は、まだ厳密にはハウスではなく、ほとんどはディスコ(の自家製再編集音源)であったわけであり、本当の意味でのハウスの起源はそうしたダンスフロアの外側や延長線上にあったのだと考えられる。

ただし、誰が一番最初にハウスを作ったのかということを突き詰めてゆけば、ウェアハウスでのフランキー・ナックルズのDJプレイための既成のディスコ曲のエディット・ヴァージョンを制作していた現場に突き当たるのであろう。そこで、ほとんどの作業を音源の制作にはまだ不慣れであったフランキーの代わりに実際に行っていたエラスモ・リヴェラ(Erasmo Rivera)こそが、もしかすると最初にダンスフロアのダンサーたちがそれまでのディスコ曲との違いにピンときた後にハウスという名称で呼ばれることになる新しいダンス・サウンドの生みの親であったのだといえるのかもしれない。(漫画『巨人の星』になぞらえれば、原作者の梶原一騎がフランキー・ナックルズであり、作画の川崎のぼるがエラスモ・リヴェラということになる。)

チープでパーソナルなオーディオ機材と録音用のテープを使用したディスコやファンクの楽曲のエディット・ヴァージョンの制作が、70年代後半から80年代初頭にかけてダンス音楽に創造的進化をもたらした(いや、録音や編集を行う機材や小型の電子楽器が、チープでパーソナルなものとなったからこそ創造的な進化はそこで起きたのであろうか)。再生と録音とポーズのボタンを駆使して、再生される同じフレーズを何度も繰り返して録音し、どこまでも反復を繰り返すビートやコーラスのリエディットが作り出された。それまでには誰も聴いたことがなかったようなタフでいかれたグルーヴが、ビートの魅力に取り憑かれたダンサーや機材オタクの若者の自宅の寝室の小さな古ぼけたテープデッキで制作されていたのである。そうしたテープのループやリズムボックスによって流しっぱなしにされた反復ビートに、うねるベースラインやキーボードやピアノのフレーズが極めてラフにミックスされる。その反復するダンス・ビートにあれこれ音を盛り合わせてみたものを再度吟味し、それらの音をミキサーでトラックごとに感覚的/直感的に抜き差し(レゲエ・ダブの手法の応用、全体的な要素の集合から引き算をしてゆくフェーダー操作)して、最も効果的なダンスのポテンシャルを有するダンス・トラックへと編集の作業を行なってゆくことで、(ウェアハウスっぽい/ウェアハウスのダンスフロアで聴いたようなサウンドに近づけることを目指して)ハウスなるものは形作られていったのである。ウェアハウスっぽい音楽が、家で(ハウスなサウンドがハウスで)制作されていたのだ。だから、その自家製の音楽(らしきもの)はハウスと名づけられたのだともいわれるのである。よって、ここで使われているハウスという言葉には、本当にこれといった決まった意味はない。ウェアハウスでもあるだろうし、ただの家としてのハウスでもある。それがハウスの最も根本的なアブストラクトな部分である。その音楽(らしきもの)は、ジャンルの名前やスタイルの名前が名付けられる以前に、そのような有り様をもはや呈していたものなのだ。そして、その発見のされ方にも、広まってゆき方にも、特に決まった道筋や方向や形態などはなく、とてもとてもアブストラクトに実にぼんやりとした伝播の仕方でゆったりと急速にシカゴのダウンタウンからあちらこちらへと蔓延していったのである。

ハウスらしいハウスの原型というものをもたないハウスは、ハウスっぽい/ウェアハウスっぽいダンス音楽として、ウェアハウスやミュージック・ボックスなどのダンスフロアで聴けた音楽の/そこでダンサーたちが踊って体感した音楽の、パロディやシュミラクルといったものとして広まってゆくことになる。そして、そのハウスっぽさの起源や源流(パロディやシュミラクルの元ネタ)となっていたのは、すでにニューヨークのパラダイス・ガラージやロキシー、ファンハウスといったナイトクラブでも聴けたような既成のダンス・ヒット曲の(DJによる)斬新でオリジナルなエディット・ヴァージョンであったのである。ニューヨークのナイトクラブ、ギャラクシー21においてDJを務めていたウォルター・ギボンズが、自らのDJプレイのための素材作りとして行っていたテープ・エディットによる既成曲のグルーヴを長く引き延ばしたエクステンデッド・エディット・ヴァージョンの制作の手法は、そのままサルソウルからリリースされたダブル・エクスポジャー「10 Percent」(76年)の12インチ・シングル用の正式なディスコ・リミックス・ヴァージョンにも採用されることとなった。ギボンズとはほぼ同年代であり同時期にDJとしての活動を開始したフランキー・ナックルズは、そのニューヨークのDJたちが行っていた手法をそのままシカゴにもってゆき、その地のダンスフロアに移植して、シカゴのダンサーたちに新しいダンス音楽として体感されハウスの原液となるようなものを、実はそこに数滴ちょろっと垂らしただけであったのかもしれないのである。

ダンス音楽の歴史において最も早く制作されたハウス・ミュージックのレコードとされているのが、ジェシー・サンダースの「On And On」(84年)である。この楽曲(?)は、既成のダンス曲のいい感じのパートをいくつも寄せ集めてきて切り貼りしたものであり(使われている曲は、ミュニック・マシーン「Get On The Funk Train」、プレイバック「Space Invaders」、リップス・インク「Funky Town」などである)、DJがターンテーブルとミキサーを使って行うカットインなどのレコードをプレイするための技法をテープ編集によって再現し、それをひとつのトラックにまとめたものが「On And On」であった。それは形式/スタイル的には、DJが一晩のパーティで行うDJプレイの中からビートやグルーヴやブレイクのハイライトを抽出して、約8分という長さに凝縮させたメガ・ミックスと呼ばれるトラックだった。

また、ハウス・ミュージックとして最初の商業的なビッグ・ヒットを記録した楽曲として知られるファーリー・ジャックマスター・ファンクの「Love Can't Turn Around」(86年)は、アイザック・ヘイズによる「I Can't Turn Around」(75年)のハウス・リメイク調のカヴァー・ヴァージョンである。渋くソウルフルなダンス曲であった原曲を、四つ打ちの反覆する電子ビートと盛大に鳴り響くオーケストラ風のフレーズを軸にリメイクしたファーリー・キースの「Love Can't Turn Around」ではあるが、元々はミュージック・ボックスでDJのロン・ハーディが原曲のオリジナル・エディット・ヴァージョンを頻繁にプレイしていたことから着想を得ていることでも知られている。そのエディット・ヴァージョンをダンスフロアで聴いて/そのエディット・ヴァージョンのダンスフロアでの評判を聞いて、ファーリー・キースはこの楽曲をプロデュースしたのであろう(そして、そのファーリー・キースの楽曲よりも以前に、スティーヴ・シルク・ハーレイもJ・M・シルクとしてアイザック・ヘイズの「I Can't Turn Around」のハウス・リメイク・ヴァージョンを制作し発表している。おそらく、こちらもミュージック・ボックスでのロン・ハーディのDJプレイからインスピレーションを得たものであろうことは想像に難くない)。

ハウスには、必ず元ネタがある。これは揺るぎなきテーゼである。そして、それは全てパロディでありシュミラクルなのである。元ネタが何もなく、パロディになっておらず、シュミラクルでもないものは、それはハウスとはいえない。

その後、往年のヒット曲のリメイク調の楽曲ではなく最初のハウスらしいハウスの楽曲としてヒット曲となったのが、スティーヴ・シルク・ハーレイとキース・ヌナリーによる二人組ユニット、J・M・シルクによる「Jack Your Body」(86年)であった。独特のハウス的な反復を繰り返すベースラインとビート(元ネタはファースト・チョイスの「Let No Man Put Asunder」)によるグルーヴを、シンプルに彩ってゆく声やシンセのフレーズ群が入れ替わり立ち替わりビートの上に立ち現れては、目まぐるしく展開をしてゆき、ファンキーでダンサブルな楽曲(というよりも、ただのダンス・トラック)を構成してゆく。とてもハウスっぽいサウンドではあるが、これこそがハウスなのだと完全に言い切れる決定的な部分や要素まではここにはない。つまり、ウェアハウスやミュージック・ボックスのダンスフロアで聴いたハウスっぽい感覚をもつサウンドやウルーヴを自らの音作りの作業の中で焙煎してゆく過程でスティーヴ・シルク・ハーレイが到達した、爆発的なクロスオーヴァー・ヒットのポテンシャルをももつキャッチーなグルーヴ感を凝縮したトラックが、「Jack Your Body」という形となって結実していたというだけのことなのだ。

ハウスは、これがハウスだという決定的な部分や要素を、最初からずっと生み出してはこなかったし、どこにも見つけ出していなかったのである。ゴッドファーザー・オブ・ハウス・ミュージックと呼ばれるフランキー・ナックルズの代表的なヒット曲である「The Whistle Song」(91年)も、四つ打ちのビートとベースラインと口笛とフルートのソロだけからなっているような楽曲ではあるが、その楽曲を構成しているどの部分も要素も、これがこうでなくてはハウスではないのだといえるようなものでは決してないのである。たまたま、フランキーは、口笛によるメロディをテーマとした作品を思い付き、ダンスフロアのダンサーたちを気持ちよく踊らせるために、最も効果的だと感じる要素を必要最小限度に絞り込んで持ち寄り、それを組み合わせていい感じの楽曲として構築しただけなのである。これぞハウスというようなハウスやハウスの手本となるハウスという統一的なハウスの形式や様式を確立するということを巧みにやんわりと回避して、アブストラクトで曖昧なままで居続けることが、ハウスがハウスらしきものであるがための根幹部分に漂っていたものであり、その何もない空疎なる深淵こそが、掴もうとしても決して掴めないハウスというもののあるがままの姿であったのではなかろうか。

反復するビートによるハウスが表出させている方向性とは、方向をもたない方向性である。それはどこにも向かわない。それでも、それは常に動いていて、無限の差異を生み出しながら、ハウスとハウスらしさのパロディでありシュミラクルであり続けている。それは、ある意味では常に未完成であることを目指しており、曲としての音楽としての完成へとは向かわないことを肝に銘じていて、曖昧でアブストラクトなままであることを信念とし、それらをいついかなるときも意志/維持しているのである。

それぞれの音楽を構成する素材としてバラバラに用意・準備されたビートとベースライン、上モノ、反復リフ、フレーズ、アカペラ歌唱といった各パートを、それぞれがそれぞれに割り振られたトラック/チャンネルごとのフェーダーを上下させて操作することによってミックスする。これは、二台のターンテーブルで二枚のレコードを使用して行うDJミックスによるサウンドメイキングの(再帰的な)発展形でもあり、このDJミックスによるサウンドメイキングの方法論を突き詰めてゆくことでハウスのダンス音楽としての可能性も格段に増幅し向上してゆくことになる(動態化するハプニングとしてのサウンド・ミキシング)。

DJの手によってターンテーブル上に載せられたレコードは、そのミックスのたびごとに演奏され、そこでは毎回異なるサウンドが生み出され、新たな風合いをもつ曲(別ヴァージョンやリミックス・ヴァージョン)が制作されてゆく。その音のミキシング(プロダクション)の方法論をベッドルームの簡素なホーム・スタジオに持ち込んで行うことで、そこではミックスやエディットのたびごとに幾つもの別ヴァージョンやリミックス・ヴァージョンが生み出され、そんな作業を家でちまちま行っている多くの若者の手によって夥しい量のハウスが発生させられることになっていた。

直感的で即興的なミックスから生み出されるそのサウンドに耳を澄ませて聴き入れば、そこに音楽の行き着くところ、音楽の未来に蘇ってくるものを、垣間見ることもできるだろう。原始の人々が、それぞれに自分の音楽を自分の感性で奏でたのと同じように、音楽による表現というものの中に宿る移り変わり変わらずにいる本質のありかのようなものを、生々しい直感によってミックスされたハウスに(再度/何度も)聴くことができるのではなかろうか。はたして、音楽で表現することに終わりはあるのだろうか。それは、ミックスにミックスを重ねられることによって終わることなくどこまでも(増殖しながら)続いてゆくのではなかろうか。表現のパロディとして。ハプニングの表現として。ハウスというものとして。

ハウスには、ひとつにまとまった楽曲/トラックとしての表現形態もあり、それをバラバラに解体してしまったひとつの表現というものを完全に開いたものにしている素材としての/ミックスのパーツとしてのリリースの形態もある。そのふたつが、同時に併置されることで、楽曲そのものも表現や表現(者)の在り方も、とても曖昧でエキセントリックなものとなる(ハウスの12インチ・シングル・レコードにおいては、A面に主としてメインのクラブ・ミックスが収録され、B面にはダブ・ヴァージョンやアカペラ、そしてボーナス・ビートなどの様々な別バージョンやリミックス・ヴァージョンが収録されることが当たり前のフォーマットとなっている)。きっと、そうした部分もまたハウスに見られる音楽の未来の表れであるのだろう。音楽としても楽曲としても解体されてズタズタに八つ裂きにされた、音楽の未来に蘇るものとしてのディオニソス的なサウンドの様態こそが、ハウスの真の姿なのだといえるのではなかろうか。

曖昧でアブストラクトなものであるから、その場その場で都合のよい解釈がなされたり、それが全くトンチンカンな受容の仕方であったとしても(強く異を唱えずに、何となく)許容できてしまえ(たりす)るのが、ハウスというものなのである。それが完全に間違った理解と認識による場所とタイミングを誤った使用・活用であったとしても、それなりにそれっぽく機能し得てしまうのだ。

巨大レイヴや豪華ホテルの最上階で開催されるリッチなパーティで、リズム・イズ・リズムの「Strinngs Of Life」やミックス・マスターズの「In The Mix」やパル・ジョーイの「Party Time」がプレイされたとしても、その場ではそれなりに盛り上がって、ノリのよいビートやサウンドがワイワイガヤガヤと受け止められ、いたるところで「ウェイ」「ウェーイ」という声も上がることであろう。だが、それは、それがかつて地下の狭く暗いダンスフロアで鳴り響いていた頃の曲とは、たとえ同じレコードの同じ曲であったとしても最早そこでは全く違う曲となってしまっているのである。曖昧であるがゆえに、それは、どんなに無頓着な使い方も楽しみ方もできてしまうものなのだ。

そこにびっしりと書き込まれている大切な情報として(内包され)付随しているものを、一瞬にして全部なかったことにもしてしまえる、曖昧なものであるがゆえの底なしの強度こそが、ハウスのもつ本当の恐ろしさのひとつの正体だといえよう。ゆえに、ハウスのビートの無機的な反復は、おそらくきっと全体主義者や国家主義者たちの快楽的な全体的統一行動の表出となる一糸乱れぬ行進のための伴奏としても機能してしまうものなのであろう。それは、全ての無駄な要素を排除し削り取ったリズムというものからなる音楽の本質に極めて近いものであるがゆえに、無防備な身体にリズミカルな動きを強制する(邪な)プリミティヴなビートにも(極めて簡単に)なりうるということなのだ。ハウスとは、そのような正と負の可能性を最初から明らかに伏蔵している、ある種の両義性とともにある音楽なのである。

ダンスフロアとは、港に入ったつもりでいたのに沖に投げ出されてしまった状態の人たちや汚名に塗れてしまった人々が、吸い寄せられるように集い足を踏み入れる場所である。そこで(なら)、わたしは自分ではない誰かになれる。そこでは、誰もが(今までの)自分のままではいられないからだ。もはや自分が自分のままであることに対して何の意味も見出せないし、自分が誰であろうとそこでは誰も何も構わないはずだから。ダンスとは変身にして翻身である。ダンスフロアにおいて、ダンサーは身体を揺らし翻しながら自分でありながらも自分ではない他者となる(ダンスフロア=無縁界)。

1997年、ザ・デヴィアンツ(ロブ・メロとゴールディ・マクゴールドリック)はラグジュアリー・サーヴィスよりシングル「Being Someone Else」をリリースした。これは淡々としたシンプルなビートとともに静かに深く海の底や音楽の深奥へと沈潜してゆくようなアトモスフェリックなディープ・ハウス・トラックであり、そのゆったりと展開してゆく曲調は、まさに自分が今の自分を離れて自分の目の前に現れる他者に変身・変容・脱皮してゆくような感覚に包み込まれてしまうようなサウンドに仕上げられている。曲の後半でディープなトラックの奥底から静かに「ビーイング・サムワンエルス」というつぶやきの反復が微かに聴こえてくるあたりが、ダンスフロアのダンサーたちを忘我の境地へと誘うハイライトとなる。

当時、平日の深夜に青山のクラブ、ループで開催されていたパーティ、クラムチャウダー・スープにおいて、DJのアレックス・フロム・トーキョーがこのトラックをプレイした際に、薄暗いダンスフロアで静かにうごめいていた数名のディープ・ハウス・マニアのダンサーたちが異様な盛り上がりを見せていたことを思い出す(中にはダンスフロアの中央で仰向けにひっくり返り、ウネウネと身悶えし続けるものもいた)(その様子を見て、ダンスフロアに行ったらゴキブリがいたと言った人もいた)。そこにいた遠く遠く沖に投げ出されてしまっているダンサーたちの心の目には、そのとき「Being Someone Else」の深淵から揺らめくように聴こえてくるサウンドの彼方に、微かに彼岸の真理の光が見えていたのではなかろうか。

しかしながら、(そこにいない)ほとんどの人にはそんなものは全く見えていなかったのである。多くの一般の人々は、そこまで沖に投げ出されてはおらず汚名にも塗れてはいないと思い込んでいるため、平日の深夜に人影も疎らな地下の薄暗いダンスフロアに足を踏み入れるようなことはついぞなかったのである。それに、当時の多くのダンスフロアは、80年代後半のバブルでディスコなノリのパーティ気分がまだ完全には抜け切れてはいなかったようだ。よって、ナイトクラブのダンスフロアといっても、まだそれほど深刻にディープな空気感には満たされてはいなかったのである。

あの頃、ザ・デヴィアンツの「Being Someone Else」のような楽曲がプレイされるのは、ほんの一部の地味なクラブだけであったし、あの青山の片隅のループでのパーティなどは、その限られた場所のうちでも比較的アクセスしやすいダンスフロアのひとつであったと思われる。そして、そこは東京でも指折りのディープでシリアスなダンスフロアであった。あまり広くはない青山ループの縦長のダンスフロアには、ほとんどいつも数人の沖に遠く投げ出されてしまった状態のダンサーたちが思い思いに散らばり、自分ではない誰かになったかのように静かにゆらゆらと身体を揺らしていた。それは華やかなパーティの雰囲気というものにはほど遠く、まるで暗い地下の世界に落ち込んできたディープ・ハウスの求道者たちによる孤独な踊る修行のような光景ですらあった。

そして、あの薄暗いループのダンスフロアで微かに見えた光が、今ごろになってやっと紛うことなき真理の光、あのボルヘスも見たアウラであったことにようやく気づかされた。それもまた、とてもとても皮肉な現実ではある。そして、そうやっていつまでもわたしたちは港に入ったつもりでいたのにそう思ったときにはもう遥か沖へとまた投げ出されてしまっているのである。

ハウスとは、厳粛なる音楽らしい音楽のパロディとして(のみ)生み出されるものである。厳粛なるものが厳粛なるものとしてある社会や世界に悲劇(ハウスというパロディ)が始まる。それはつまり、あらゆる価値観の解体への流れが人類の魂の運命の変化とともに大きく動き出すということである。こうしたハウスというパロディの音楽について、ニーチェ『悦ばしき知恵』の382番目に掲げられた「大いなる健康」と題された断章に重ねあわせて再考をしてみたい。

別の理想がわれわれの目の前をよぎってゆくのだ。偉業にして蠱惑的で危険に溢れた理想が…。

その理想、それは、これまで聖・善・不可侵・神的と呼ばれてきたあらゆるものを相手に、純真に、つまり下心なく、みなぎる充実と強壮をもって戯れる、そんな精神が抱く理想である。このような精神にとっては、民衆が当然のように自分たちの価値基準として掲げてきた最高のものであっても、もはや危険や頽落や失墜、あるいはせいぜいのところ、休息や盲目や一時の自己忘却の意味しかもたないだろう。

例えばそれが、世間のあらゆる厳粛さと並んで、態度や言葉や響きや眼差しや道徳や使命におけるあらゆる類いの尊大さのかたわらに、たくまざるパロディとしてありありと現れると、そのように見えるだろう。

それにもかかわらず、おそらくはこの理想とともに、大いなる厳粛がいままさに始まり、真の疑問符がはじめて打ち付けられ、魂の運命が変わり、時計の針が進み、悲劇が始まる…。

ここでニーチェが述べいている別の新たな理想に相当するのが、ハウスと、そのダンスフロアの彼岸に見えるものである。それは、つまりパロディとしてのハウスを生み出すための場であり、別の新たな理想(オルタナティヴ)そのものでもある。そこで、ハウスはパロディにした元ネタを、複製された音や声の形で復活させる。それは、過去のものを生き返らせて、それを実際にそこにあるように振り返ることであり、全ての時間と空間を正しく解体していくつものリミックス・ヴァージョンを作り出し、それら全てを出来事そのものとして見つめ直すことでもある。それが、大いなる厳粛の時代の到来を招くのである。そうした厳粛さとともに、真の疑問符が放たれる(しかし、ハウスとは基本的にパロディではなかったか。そこでは、全てはパロディ化された喜劇なのではないか。あらゆるものに初めから疑問符がつけられていたのではないか)。そして、そこで、ハウスは元ネタの過去の音楽とともに、自ずからハウスをバラバラに解体してゆくのである。究極にして極限の軽やかさとともに。ハウスというパロディは、元ネタを仮面として用いただけの別の新たな理想を演じている役者でしかなかったのである(それは、つまり喜劇の仮面であり、その仮面とはパロディにしか用いられない)。これこそが、まさに悲劇が始まる…ということなのだ。ハウスのダンスフロアにおいて、ダンサーの魂の運命は変容をし、機械と技術の駆動にピッチを合わせるために無理矢理に均質化されていた時間の感覚は、遂にその軛から解放されることになるのである。

ハウスについて何度でも問う

ハウスとは何か。このことをずっと考えて、繰り返し繰り返し問い続けてみた。だが、どうしても決定的な答えは出てこない。どこに答えがあるのかもわからない。もしかすると、この問いに答えはないのかもしれない。それは音楽であるのだけれど、音楽だけに関わることだとは言い切れない部分もある。それについて考えれば考えるほどに音楽であるとも音楽でないともいえない何かなのではないかと思えてくる。だから、それについての答えなんてものは、ちっぽけな人間の思考などでは導き出せないものなのではないかと思えてきてしまったりもするのである。

なぜ、こうした問いを延々と反復して問い続けなくてはならいのだろうか。それについても全く分からない。だが、それを問い続けることに、何らかの意味があるのではないかと思える部分もそれなりにあったりはする。ただし、それをうにょうにょと考えているうちに、ハウスに関する問題の尽きせぬディープな謎の構造は、自己の内面において宇宙的な広がりをもつにまで至る。どこにも答えはないが、問いが問いを呼び、思考の軌跡が巨大な銀河を形成してゆく。だがしかし、その銀河というものですらも、オタク化したホモサピエンスの時代のほんの一部にのみ出現したものでしかなくて、その奥底という周縁には至高なるジャズというハウスに先行する大いなる謎の深淵が待ち構えていたりもする。やはり、問いとともに謎は深まるばかりでしかない。

ひとつの大きな時間の流れの中で、奇跡のような特異な状況が局所的に折り重なるように生まれ出て、その中で束の間のハウスの隆盛の時代を一握りのものが幸運にもどっぷりと楽しむことが出来た。ただ、それだけのことであったのではなかろうか。あまりにもすべてが幻だったように見えてきたりして、そんな風に思えてしまったりもする。

長く続く平和な日常の中で熟成されてゆく時代や文化。その速度に対して早すぎることもなく遅すぎることもなく運命的に何となくそこに居合わせることができた不思議な世代の巡り合わせ。社会や経済や国際情勢の動きが図らずも都市部の周縁地帯にダンスフロア的なアジールやユートピアを現出させ、地理的にもタイミング的にもばっちり間に合ったグズグズに崩れるように爛熟してゆく大量消費社会の都市の地下や片隅に、全ての要素という要素が複合的に複雑に噛み合う、得体の知れない熱や光を発しながら、音楽と人間が交錯をした。そのホットスポットにおいてハウスは誕生し、世界の表層に張り巡らされている光と熱の道のネットワークを通じて広範囲に拡散していった。そして、そのハウスの波は、この日本においてもダンスフロア的なアジールやユートピアを現出させるに足る全ての要素という要素の交錯点に局地的に定着し、かつてなかったようなホットな盛り上がりを静かに展開していたのである。

そして、そうした得体の知れない熱や光を発している地下のダンスフロアに足を踏み入れていたということは、何らかの運命的なものに導かれて行きつけたものであったのかもしれない。毎日のように朝から晩まで大量の若者が行き来してた渋谷の街で、そのごく一部のものたちだけが目の色を変えて、ハウスという訳の分からない伝染病のようなものの周辺で、そのレコードやサウンドを最大限に楽しみ、それを最高のオモチャにして遊んでいたのである。

あの当時のように全ての条件が出揃ってばっちりと整い、全く同じタイミングで全てのことが同じように起こるというようなことは、もはや二度とないだろう。あのような、大きな流れの中での奇跡的なまでに不可思議でマジカルな時空間の形成の真っただ中において、異様なほどの光や熱を放ち人々を惹きつけていたハウスというものを目一杯に体験できたということは、全くの僥倖そのものであったといってしまってもよいのだろう。

すでにハウスの時代は終わってしまっているように見える。あの頃のようなダンスフロアでの体験は、もう二度と味わえないもののように思える。今ここにある越えることのできそうにない大きな壁を越えてゆくことなんて、はたしてどこの誰に出来るのであろうか。だが、いつでもハウスを呼び起こし呼び戻すことは出来る。そうした至高なる経験したことのあるものは、そこで再生させるべきものが何であるかを、朧げにでももうすでに捉えていることが出来ているだろうから。だが、そこでそれを共有できるものはそれほど多くはないであろうし、それを(言葉に翻訳して)伝えたとしても、それがそのまま伝わるなんてことは、それほど多く望めるものではないのだろう。それならば、それはもう、特異なハウス的なるものに触れえる個の中だけで、越えたり戻ったりすることしかもはやできないのであろうか。そのことは、歴史的な/反歴史的な大きな流れの前で、どれほどのどのような意味をもつのであろうか。そこに広がりはない。ただし、個の中で深まることはある。だが、それでどうなるというのであろうか。

日本国憲法第九条(平和憲法)、(象徴)天皇制、ストーンウォール暴動、一向一揆、踊り念仏、南無阿弥陀仏。ポトラッチ、評議会、祭り(祝祭)、ある種のフェス、ある種の性的行為、盆踊り、合唱、不思議の国のアリス、タハリール広場、1989年11月9日のベルリンの壁、1985年8月18日の新宿駅東口。ハウス的なるものは、至る所に顔を出す。それを時代が必要としている場所に。それが存在することの出来る(条件の整った)場所であれば、それがほんの一瞬のことであったとしても、それが呼び込まれうる場所であるならば、それはすぐにそこに駆けつける。そして、そこに何だかもうよく訳の分からないカーニバル的であったりする社会現象的にものすごいものとしてそれは噴出する。そうしたハウスのあるハウス的なる場所は、それすなわちダンスフロア的な機能(観念的なるものを含む)を備えた場所として現出し存立するのである。

ハウスというものには哲学的な何かを感じさせるところが確実にある。だが、それが本当に哲学なのかどうかはよくわからない。これまでにハウスに関わっていた人やものが、全てみな哲学していた(哲学的であった)わけではないだろう。どの哲学的事象においても、それはそうであったと言い切れないのかもしれないが。ただし、ハウスが哲学的であるならば、それは時代を越えて何度でも蘇り、そこかしこに浮上してくるものであるだろう。80年代のハウスや90年代のハウスも人類が哲学することの途切れのない流れの中で呼び戻されおそらくは浮かび上がってきたものなのであり、それはまた水面下に潜り込んで、ばっちりと合う頃合いを見計らってそれが(それを必要としているものに)ばっちりと受容されうる適切なタイミングで浮かび上がってくることになるのだろう。おそらく、今はまだ、往時のハウス哲学の流れを受け継ぐ哲学がばっちりと哲学されうる頃合いではないだけなのだ。

ゼロ年代以降の批評や思想といわれるものがイマイチよくわからないのは、それがアニメやライトノベル、映画、ドラマなどの作品に依拠しているものであるからなのである。それらをこちらが全く共有できていないのだから、よくわからないのも当然なのだろう。ゆえに、その時期に同時代のもの最も身近なところにあった、ハウス(ダンスフロア)を軸に、こちらはあの時代について考えて語るしかないのである。あれらの地上のものとこれらの地下のものとは距離的にも時間的にも地平というものを隔てて進行の速度もズレていたものであったのかもしれない。しかし、それらは同じぐらいの時代に同年代もしくは近い年代のものたちによって体験され経験されていたものであったことには変わりはないのである。そこには、おそらくその遥か上空から見遣るならば、何かしら通じ合うものがあったのではないだろうか。

(傍論)ハウスのダンスフロアにあった共感や交感といったものは、極度に複雑化した過酷な状況にある現代社会において、必死にサヴァイヴしようとする弱者たちの阿鼻叫喚の遥か上空から、どこに着地点を見いだせるものなのであろうか。

宇野常寛「ゼロ年代の想像力」(早川書房)の特に前半を読んでいて、あまりにもピンとこなかったのは「95年の思想」が云々されようとしていた時期に、すでにダンスフロアは00年代の想像力の地平を、半ば不随意的かつ本質的に、すっかりと通り過ぎようとしてしまっていたからではなかろうか。それは、「終わりのある(ゆえに可能性に満ちた)日常」という面を多分にもち、それを示唆的に繰り返し感覚させる装置でもあった。薄暗い地下のダンスフロアで四つ打ちのビートは低く轟き(ひそやかに)延々と反復されていたのである。

あの頃に感じていたものを、ずっとどう捉えてよいのか分からずにいた。ダンスフロアは多分に反時代的であり少しばかり早く行きすぎていたのであろう。ちょっと進みすぎていたために、現実社会の地下階層に潜り込むことで時代の中での場を開拓し、外の世界のあれこれとうまく折り合ったり、その流れの早さや方向と合致することがうまくできずにいた。だがしかし、それもそのはずで、そこにあったのは時代のメインストリームとは全く違う流れかたをしているものであったのだから。地上と地下では、あまりにもズレすぎてしまっていた。

とりあえず、マーシャル・ジェファーソンやDJ・ピエールなどによる初期の混じりけのないピュアなシカゴ・ハウスを聴き、マーヴィン・ゲイのアルバム『I Want You』のジャケットに画かれているような、身体を躍動させて一心不乱に音楽に没入して踊る人々で満たされたダンスフロアというものを想像してみる。それで、そういったものたちから何も感じられなければ、それはそれまでのことなのであろう。根本の部分では、とても感覚的なことなので、そうしたものの思想や哲学の部分までをも受け入れられる素地があるかどうかは、そういう感覚の振れ方次第で決まってしまうといってもよい。また、運よくそれをイメージ化して知覚できたとしても、感覚の部分でその本質部へと肉薄するまでに追いついてゆけなければ、そこに生じた認識は、一面的で表層的なものとしてしか知覚はされていないということになるのであろう。そして、もしもそこで感覚的にピンと来るものが何もなかったとしても、決して諦めたり落胆することはないのである。それがまだ少しばかりタイミング的に早すぎたということも十二分にあるのであろうから。個人的にも、もしも実際の年代よりも数年だけ早く10代前半の時点でハウスと出会ってそれを聴いていたとしたら、たぶん全くそのよさをわからなかったかもしれない。おそらく、ザ・シスターズ・オブ・マーシーやビッグ・ブラッグによるより強烈で直角的なビートによるサウンドを聴く方が、その当時の気分にはマッチしていたであろうから。ちょうど10代後半のいろいろな音楽の楽しさやおもしろさが少しずつわかってきた時期に、時代の巡り会わせによって海を越えて情報が伝わってきたハウスがチラホラと顔を出してきたということが非常に大きかったのであろう。そして、そこでアシッド・ハウスやトッド・テリーの特に意味はさっぱりわからないのだけれども胸にグサッと刺さるサウンドに何ともいえぬ大きな衝撃を受けたのだ。まさにナンジャコリャという印象であった。その強いインパクトに瞬時にして打ちのめされていたのである。だから、今はまだわからなくても、それが少しばかり時期が早かったということであるのであれば、全くもって危惧する必要はない。しかし、逆にそれがもうすでに手遅れであったということであると事態は非常に深刻である。どんなにムーヴ・ユア・ボディと繰り返し歌われても、心も体も微動だにしないようでは、ちょっと手遅れ過ぎるのではなかろうか。そういった直感を押し殺してしまっているような人間にだけは決してなりたくはないものである。

とにかく、よく訳の分からない、底なしに深いものに、躊躇せずに足を踏み入れてみることである(見るからに底の浅いものには、足を踏み入れる価値は全くない。世の中の大多数の人がしていることを同じようにすることは基本的に致命的なことである)。それがどこに通じている道なのかを全く気にすることなく、あの時代のハウスに、どっぷりとのめり込んでしまった若者たちのように、ずぶずぶと足元をすくわれるべきである。感覚的にピンとくるものがあったら、悩んだり迷ったりする必要はない。もはや、そこに飛び込むしかない。ただし、もしそれが、すぐに底の知れてしまうような浅いものであったと勘付いたならば、もうそれ以上に深く潜り込むことは不可能であろうから、おもむろに足を底についてそのまま歩いてまた岸まで戻ってくればよい。とても深く底の全く見えないところでのみ、人はずぶずぶと溺れてゆくものなのである。そして、その後先を考えぬ飛び込みは、10代から20代にかけての早ければ早い時期であればあるほどよい。何度も何度も繰り返しチャレンジできるから。新宿西口でピョンピョン飛び跳ねていたパンク少年が、その数年後にはニューヨークのナイトクラブ、シェルターで朝までダンスをしていたように。後先を考えずにどっぷりとのめり込むことで、全くもって予想だにしていなかった場所に連れてゆかれてしまうこともきっとあるだろう。

世界は危険に満ちている。そんな世界へと新たな一歩を踏み出すとき、そこには常に大きな危険が待ち構えている。どんなに注意深く踏み出したとしても、そこが交通量の多い幹線道路であったならば、足を踏み出した途端に瞬時にしてひき殺されてしまうかもしれない。そして、ハウスというものもまたそうした危険と無縁ではない。いや、それはむしろ危険の中の危険といってもよいものでもある。ダンスフロアでダンサーが人間の人間らしさを超越した本来的なる至高性の境地へと限りなく近づくとき、ヒトは脱皮中の甲殻類のようなやわらかな器官なき身体としてグルーヴの波間に漂い、もはや波そのものとも半ば同体化してしまってもいる。そして、それは反復するグルーヴの茫漠たる海の中で朝が来るまで終わることなくダンスフロアで漂い続けることになるだろう。その純粋持続する至高なるときこそが、実は人間にとって最も異常なる状態へと連れ去られるときでもあり、最も深い(人間の側から捉えた)危険に陥りやすいときでもある。音もなくダンスフロアにはファシスト・グルーヴが忍び寄る。余白や隙間が塗りつぶされたグルーヴには特に気をつけなくてはならない。そして、何度でもスカスカで隙間だらけの本来的なハウス・サウンドの彼岸へとグルーヴの波もろとも立ち戻るのである。

ダンスフロア的な場所ですっかり空っぽになったダンサーとして軽やかにステップを踏むとき、初めてハウスはハウスとは何であるかという問いの答えをそっと耳許で囁くように打ち明けて教えてくれるであろう。四つ打ちのビートが重く太く打ち鳴らされ、ハイハットが細かくリズムを刻み、ダンサーがステップを踏むごとに、多種多様にアレンジメントされて来迎するひとつの最も深い問いへの答えを。そのひとつひとつのステップごとに。そして、そこでわれわれは何度も何度もそれに気づかされることになる。ハウスとは、それを知ることそのものであるということを。答えはいつもそこにあり、そこにはない。つまり、それは超出のフィロソフィアと出会い続けるということなのである。ダンサーたちは、最もそれをよく知っていて、最もそれをよく知らないことを知っている。

たぶん間違いなくいえることは、本物のダンスフロア的な場所というのは、常に中心からズレた場所にあるということである。そのことだけは、とにかく忘れないでいるべきである。その場所が少しでも(外部から内へと引き寄せられたり、内部から拡大してくるものに接近されることによって)中央の圏域に近づこうものなら、そこにはもうダンスフロア的な場所というのはすっぱりと現れなくなってしまうこともある(そうしたあらゆる力を凝集することで力を積算して高めてゆく中央(キャピタル)への近づきとは、どのような(周辺や周縁の)場所にも起こりうることである)。つまり、それは(実に簡単に)よくある通俗的なダンスフロアへと堕していってしまう(ものな)のである。そこに所謂ダンスフロアと呼べるような場所があったとしても、それはもうただの変てこな音楽がかかっていて飛んだり跳ねたり踊ったりできるだけの単なる空間でしかないであろう。

民藝という言葉は、仮に設けた言葉に過ぎない。お互に言葉の魔力に囚われてはならぬ。特に民藝協会の同人は、この言葉に躓いては相すまぬ。この言葉によって一派を興した事にはなるが、これに縛られては自由を失う。もともと見方の自由さが、民藝の美を認めさせた力ではないか。その自由さを見失っては、民藝さえ見失うに至るであろう。お互に充分警戒してよい。

晩年の柳宗悦(昭和33年、宗悦は69才)が、自らが興した民藝運動に冠した民衆的工藝品を短く略して生み出したものであるらしい民藝という言葉についてのあらためての感慨を記した一文は、ほぼそのまま謎めいたハウスという音楽スタイルをめぐるあれこれにもあてはまりそうなものがある。ハウスとは、その領域に深く分け入ろうとするものを必ず一度は躓かせるものである。そして、ハウスのハウスらしさにばかり縛られてしまうと追い求めるハウスの道そのものをも見失わせるに至ることがある。よって、その道を探求しようとするものたちは、お互いに十分にハウスがエッセンシャルにもつ自由さの魔力の危うい側面に対して警戒し合わなくてはならぬのである。

なまじな反省より、時代の病状の悪化を押し進めた方がいいのかも知れない。時代がより深く分裂症を病む時、「自然な経験」への希求もまた高まってくるであろう。「自然な経験」への希求とは、「居ながらにしての世界意識」「システム化された規範」のメタファーを解体することであり、同時に、コード化やシステム化されることなく、メタファーとしてしか表現されなかった人間の「生きられた」態度や関係を復権させることである。

ハウスとは、あらゆるものからすっぽりと抜け落ちてしまうことなのではなかろうか。きれいに抜け落ちきっていないと、ハウスというものをつかんだりとらえることはできない(のかもしれない)。中途半端な抜け方では、ダンスフロアでのダンスとて、ただ音を聴いて手足を動かしているだけの体操や運動めいたものになってしまう。すっぽりと抜け落ちることが、とても大切なのだ。ただし、抜け落ちることそのものは、とても簡単だ。両腕を真っ直ぐに伸ばして、腕を両耳につけるようにし、両手を高々と頭上にかかげればよい。所謂、ハンズ・イン・ジ・エアーな状態である。

現代の高度に完成された監視社会においては、あらゆるレヴェルにおいて人間の身体を拘束しシステム側の(生活)リズムに馴致させるために設えられているドツボというものが、そこ(底)で監視対象となっている成員分のだけきっちりと用意されている。このドツボから必死に這い上がって、そこ(底)から抜け出そうとしてはダメなのである。それは中でもがけばもがくほどズルズルと深くはまってゆく仕組みとなっているのだから。もしも、うまくそこから這い上がって抜け出せたとしても、そのがんばって抜け出すことができたものには、さらに這い上がりづらい新たなドツボが慈悲深いシステムによって用意されるだけであろう。ドツボは、われわれの前に公共の機関や施設やサーヴィスという形をとって常に立ちはだかっている。よって、すっぽりとはまってしまったドツボからは、すっぽりと抜け落ちるしか(もはや打つ手は)ないのである(受けられるサーヴィスは上方へお返しするのではなく下方へと持ち逃げするくらいでなくてはならない)。上ではなく、とにかく下へ。何度も何度も繰り返し抜け落ちるしかない。

本能的に無駄に上へと這い上がることを止めたとき、(抜け落ちる人間すなわち落人にとっては)世界の見え方もきっと一変してきているはずである。そして、(抜け落ちれるだけ抜け落ちた)次の瞬間にはハンズ・イン・ジ・エアー状態でいきなりダンスフロアに降り立っていることになるだろう。すっぽりと抜け落ちきるところからすべては新しく始まるのだ。その新しい世界のヒト(落人)としてそこに現出する裏返しになった人間が踊るためにある寓居のことを、われわれは仮に(いまここでは)ハウスといっているだけなのかもしれない。

永劫の値打ちがあるものは、時間の差別を許さぬ。だから古くして、しかも新しいのである。古からずして、新しいようなものは、未だ新しいとはいえぬ。流行と新しさとは、本質においては、全く違う。流行の生命は短い。真に新しいものは、時間に流されることはない。一時忘れられても、また新しく甦ってこよう。死がないからである。

90年代のダンスフロアのユートピア

今から思うと90年代はとても不思議な時代だった。そこだけ真空になっていたようにも思える。楽しいことも楽しくないことも時代の光も影も、全てがソフトなフォーカスで切り取られたスローモーション映像になって、(ある種の独特な眩さをもって)記憶の底から蘇ってくるように感じられる。わたしは、そこでちょうど20代の十年間を過ごした。個人的にも、やはりよいことばかりではなかったし、事あるごとに途方に暮れてもいた。何も思うようにならず、ベッドの上で薄汚れた天井を見上げながら、このまま静かに弱っていって、ひっそりと誰にも気づかれずに死んでしまうのではないかと思うこともあった。

だがしかし、どういうわけか、ハウスのボコボコと打ち込まれるビートの響きだけは、きっとこのままずっと止まることはないのだろうと思っていた。毎週のようにどこかでパーティやイヴェントがあり、次々と海外から旬のDJや有名なDJが東京にやってきてはオールナイトでプレイを行っていることが、ごく当たり前のことになっている状況があった。わたしたちは、そんな週末の夜をあちらのクラブからこちらのクラブへと深夜の街を徘徊しながら過ごしていた。そんな風にしてフラフラと遊び歩いているうちに、まさに月日は飛ぶように過ぎていったのだった。

刺激的で楽しいハウスまみれの週末があり、平日は都内のあちこちのレコード店を巡り歩いて、いくつものレコード袋を抱えてウロウロし、その週に出た新譜を自宅のターンテーブルにのせて延々とミックスをして無駄に時間を使ってやり過ごしていると、また刺激的で楽しいことが満載された週末がやってくる。ほぼそんなことの繰り返しで、わたしの20代の日々は瞬く間に過ぎ去っていったのである。

ただただ、そんな楽しいことだけを追い求めていた毎日の日常が、そのころはいつまでも終わることなく続くと、あまりにも無邪気に本気で信じ込むことができていた。そんな地下のクラブやレコード屋だらけの毎日の生活の基調音となっていたハウスのビートは、いつまでも終わることなくズンズンと鳴り響き続けるだろうと思えていた。

実際、ゴールドやイエローといったナイトクラブのそびえ立つスピーカーから鳴るハウスのビートは、この日本の地においてはとてつもなく巨大で分厚く、しかもちょっとやそっとじゃ揺るぎそうもないほどに太く重く力強かったのである。そこでターンテーブルが回り続ける限り、ミックスは果てることなく続き、パーティも終わらない。あのときに信じることができていた感覚は、ただの錯覚でしかなかったのだろうか。

終わらないパーティなどないことを、今ではちゃんと知っているし、実感をもってわかってもいる。いつまでも続いてほしいと願う瞬間ほど、儚く一瞬にして消えてしまうものである。だが、儚いものほど美しいなどとは考えたくはない。それが美しく輝いていた瞬間には、それが儚い刹那のものであるなどとは露程も思ってはいなかったはずだからである。いつまでも止まらずに回り続けると思っていたターンテーブルだってレコードの再生が終わればストップ・ボタンが押されて停止するし、電源をオフにされて部屋の片隅で埃をかぶったままにされてしまうことだってあるだろう。パラダイス・ガラージもゴールドもイエローも、今はもうない。すさまじい勢いで移り変わってゆく時代において吹き荒れ続ける変化の嵐の中で、それらは瞬間的に時代の流れの中できらめき、その役目を終えるとともに消え去ってゆく運命に最初からあったということなのであろう。

1987年9月26日、ニューヨークのダウンタウンのウェストエンド、キング通りにあったナイトクラブ、パラダイス・ガラージが閉店した(9月26日とは最後のパーティが始まった土曜日の夜の日付であり、実際に最後のパーティが終了したのはその翌々日の28日月曜日の午前2時頃であったという)。このラリー・レヴァンがレジデントDJを務めた今や伝説として語り継がれているゲイ・クラブが約11年にも及ぶ燦然と輝く歴史に幕を下ろした直後、ちょうどその三週間後の10月19日にキング通りからほど近いウォール街のニューヨーク株式市場において株価の歴史的大暴落、いわゆるブラックマンデーが起きている。この世界的な株の連鎖的大暴落の引き金となる事態が起こったことによって、従来型のアメリカ経済の減速が決定的なものとなることが明るみになった。これは自動車産業や重工業を中心に発展してきた20世紀のアメリカにとってのひとつの時代の終わりであり、その節目にちょうど歩調を合わせるようにパラダイス・ガラージがクローズし、ニューヨークのナイトクラブ・シーンにおいても黄金時代といわれるほどの長い幸福だった季節に終わりのときが訪れたのである。

だが、それはひとつの終わりであるとともに、その次の時代の始まりの合図でもあったようだ。84年に誕生したアップルのパーソナル・コンピュータ、マッキントッシュは、着実に進化を遂げていて90年代に旋風を起こすときを待っている状態にあった。また、85年にはマイクロソフトがウィンドウズを発表してもいる。そして、そのパソコンのデスクトップを革命的に変えた新しい技術の時代の波は、98年にアップルと同じカリフォルニア州に拠点を置くグーグルを生み出すことになる(それ以前には、ライコスやアルタヴィスタがいた)。

時代の脱重工業化は急速に進み、製造業よりもサーヴィスに力点を置いた2.5次産業が大幅な伸びを見せ、社会全体の情報化が高度に発達化してゆくことで産業も文化も蓄積データとともに肥大して大型化し、大量生産と大量消費の高速サイクルにもさらなる拍車がかかってゆくようになる。ブラックマンデーが起きた87年あたりが、アメリカンドリーム的な目に見える華やかさや壮麗さが時代や社会の全体を動かし牽引してゆく時代の終わりとなる時期であったのかもしれない。そして、数字や業績や成果だけがものをいう新しいシヴィアな明確に形をもった夢のないアメリカンドリームの時代がやってきた。それは、悲劇の始まりであったのか、それとも喜劇の始まりであったのだろうか。

パラダイス・ガラージ以降のニューヨークのクラブ・シーンの冬の時代を生き抜き、アシッド・ハウスのブレイクとともに着実に世界的なダンス・ミュージックのムーヴメントを形成していったハウスも、そうした新しい時代のパラダイムを生み出していた空気をたっぷりと吸い込んではいた。しかし、目まぐるしい時代の移り変わりの中で、次第にハウスのハウスらしさは賑やかで騒々しい経済活動のサイクルのただ中にかき消されていってしまうことになる。新しい時代の感性や価値観や時代精神は、ハウスにとって究極的には大いなる悲劇をもたらすものでしかなかったようだ。

ただ、どんなに時代が大きく変わろうとも反復ビートによるグルーヴが、いつまでも鳴り止まずに続いていれば、それでよいと思えていたようなところはあったのである。それさえあれば、きっと何もかもが大丈夫で、いつの日かダンスフロアに溢れかえり充満している自由と博愛のムードが、その先にある何か大きな変化へと繋がってゆくのだろうと思えていた。ハウスというものを感じることで誰もがひとつになれると思えていたし、ハウスで踊れる世界はこれまでよりももっともっと平和で住みよいところになると信じることができていた。

だが、実際にはそうはならなかった。あのハウスが最もハウスらしく光り輝いていた時代にあって、その最も肝心なところであるハウスがハウスであるための一番重要な部分を、そこにいた多くの人々はちゃんと理解することがなかったのではなかろうか。そして、どっぷりとダンスフロアに入り浸りながら、わたしにもちゃんとそれが全て見えてはいなかったようにも思えるのである。そこで感じられていた光は、それまでの価値観や道徳観の外に出ることそのものを教唆するものでもあったのに、そのことを目の当たりにさせる象徴的な意味をもつ場所であるところのダンスフロアに実際にいながらも、ハウスを(ハウスをハウスではなくさせる)社会や世界の内部へと引きずり込んでしまうかのように、それをただ単に楽しんで非常にぼんやりとあまりにも空疎に踊ってしまっていた(それは、どちらかというと社会や世界が求めているようなダンスの踊り方であり、外に目を向けることのない内側に向いたダンスであり、均質で画一的なダンスであって、外へと解放されるべきものを再び封じ込めるようなダンスであった/ダンスフロアのほとんどの人々は、ぼんやりと突っ立ってDJブースを眺めながら静かにステップを踏み身体を揺らしているだけだった/ハウスには多様な楽しみ方があるはずなので、それもまた許容されるのではないかと思うこともできるのだが、それが皮肉にもいつしか大部分の人々にとっての均質で画一的な週末の娯楽としてのダンスの様式と化してしまっていたいたようでもある)のである。

そこにあった目覚めの契機(切り捨てられ排除されたものが再起して再来する瞬間/何もかもが曖昧であるがゆえの抽象のマジックが招き入れられる場所)を非常に曖昧にしか見て感じていなかったようだ。つまり、曖昧なるものを、そのまま曖昧にしか見ていなかったのである。曖昧なものには、その曖昧さのどこかに核心へとつながる通路・経路というものが必ずある。それゆえに、それのどこが本当に重要なのかを、ちゃんと知ろうとして、もっとしっかりと(曖昧に曖昧さを)見ていなければならなかったのである。それが、肝心要のダンスフロアにいたものにさえも、ちゃんと見えていなかったのだ。それは、何故なのだろう(隠されていた本質に近づきすぎたのだろうか)。それぐらいに、わたしたちのいた東京の地下のダンスフロアは、本来のハウスを生み出したダンスフロアからは遠くかけ離れた完全に乖離したものでしかなかったということであるのかもしれない。

ダンスフロアに立ちこめるスモークとそこに投げかけられるライトの光のその向こうに現出したユートピアのイメージは、いつまでも絶えることなく受け継がれてゆくべきものである。そこに希望を感じ取れる現在と過去と未来のイメージがなくては、人間が今という瞬間に踊る意味はなくなってしまうだろう。それは、人間があらゆるものを脱ぎ捨てて本来的なもの(本来的自己)に立ち返れる場所である。空虚で空疎なるダンスは、高次(ハイ)な人間にとってのリクリエーションにはなるかもしれない。だが、それはそこに何も生まれないであろうし、過去と現在を貫いて未来に何かを残すこともないに違いない。触れることもできず言葉にもすることができない非知の領域を垣間見ることのできるユートピアのイメージであるからこそ、そこに軽やかなダンスのステップで近づくことを試みることにも確かな意味が見出せるようになるのである。

(付録)ハウスの時代

90年から95年頃までが、ハウスが最も勢いをもっていた時期にあたる。これは、東京だけに限ったことではなくニューヨークやロンドンなどの大都市をはじめとして世界的に見てもそういう状況にあった。その全盛期の前後の5年位がハウスの時代の導入・勃興期と衰退・退出期にあたる。

デイヴィッド・マンキューゾのロフトのスタートからパラダイス・ガラージのオープンまでの時期。70年から77年~78年頃までが、第一期の準備段階となる。

パラダイス・ガラージの時代、シカゴではウェアハウスやミュージック・ボックスなどのナイトクラブが人気を集め、ラリー・レヴァンやフランキー・ナックルズ、ロン・ハーディといったDJたちが実際にダンス音楽を新しい次元に引き上げていた時期。78年から87年頃までが、第二期の準備段階となる。

パラダイス・ガラージのクローズとブラックマンデーが時代の転換期の訪れを告げ、ハウスの殿堂となったサウンド・ファクトリーやシェルターが活況を呈した時期。87年から95年頃までが、ハウスが時代に要請されるダンス・サウンドとして君臨していた時代となる。

サウンド・ファクトリー/トワイロのクローズとともにナイトクラブへの規制が激しくなり、ITバブルとともにダウンタウンの再開発が始まり、クラブ文化の最後の抵抗のようにヴァイナル(シェルター)でボディ&ソウルがスタートし、ハウスが細分化と拠り所の模索を繰り返していた時期。95年頃から01年までが緩やかな下り坂の時代。

9.11が起こりテロ対策というさらなる規制の強化がなされ、新自由主義的な経済活動の進行によりダウンタウンへの資本の流入は止まらなくなり再開発に拍車がかかり、ニューヨークが全体的にビジネス化してゆく時期。01年から08年頃までが、ハウスの消滅期であった。

リーマンショック以降の世界はグローバリズムの渦の中にどっぷりと沈み、あらゆるものが経済的な指標によって均されてゆき消費材となってゆき、そして危機の時代はさらなる混迷の度合いを深めた。ハウスはどこへ行ってしまったのだろうか。

(ロフト時代/ガラージ、ウェアハウス、ミュージックボックス時代/前期ハウス時代/後期ハウス時代/崩壊以降/消滅期)

抽象とハウス(一)

音楽とは、言葉にできないものを表現し、それを誰かに伝えることが可能となる芸術表現であり芸術的な行為である。そして、その言葉にできない部分を含む表現とは、あたかも数式のように、楽譜上に記号を並べてゆくことで(書き)表すことが可能となる。その楽譜を読み、解釈して、演奏することで、五本の線と記号の狭間にあるものや、その裏側にあるものまでをも(楽譜に表されたままに/何度でも繰り返し)聴取者に伝達することが可能となるのである。

円周率を表す記号、πというものがある。πとは、便宜上は3.14のこととされており、割り切れずにどこまでも小数点以下が続いてゆく無理数を記号化したものである。それは、円周の長さと円の直径の比率から割り出された数字であり、それを(シンプルに)書き表すために用いられることとなった記号がπである。つまり、円の円周の長さは、円の直径を円周率分だけ乗算したものに相当するのである。そして、円の面積は、円の半径を二乗してそれに円周率を乗算して導き出すことができる。また、πとは数字という生のままのエクリチュール(無理数)ではいつまでも表現しきれないものを記号で簡単にサクッと言い表してしまう、人間の知的労働の簡略化に資するものでもある。そうした便利なまやかしの部分を含有している記号を用いる共通認識的な余地が導入されることによって、(数字にては表しきれない)あらゆる部分を盛り込んだ全てを総合する数式の定立が(初めて)可能となるのである。しかし、このπを使うということは、計算上では決して円周の長さも円の面積も正確には算出できないということを分かりやすく示してしまっているということでもある。とても身近なところに、わたしたちの現在の知(知恵)のレヴェルでは、まったく及ばない物事が実際はごろごろしているのである。

古代ギリシャの哲学者、ソクラテスは、無知の知について語った。これは、人間の知(知恵)には、まったく及ばないレヴェルがあるということを知るということでもある。どんなに知(知恵)を積み重ねたとしても、全てのことを知り、完全なる知(知恵)というものに人間が到達することは決してない(であろう)。人間とは、徹底して無知なるものであるから。その証拠に、そのへんにある円の円周の長さも面積も、誰にも正確に計算することはできないし、それを知ることもできない。つまり、根本的に人間の知には無理があるということでもある。無理のある知であるから、それすなわち無知ということとなる。その無理を打ち消し一時的に忘却するために、人間はπという便利な記号を生み出して便宜的に使っているに過ぎないのである。

数式や楽譜に多くの記号を盛り込んで、記述や言い回しを複雑化させて表現を豊かに膨らませ、人間の拙い知(知恵)の能力では言葉にできないレヴェルのものを、見える形、ありありと聴こえる形、より体感できる形で表現したものが、モーツァルトやベートーベンやワーグナーらによる(重厚で長大で緻密で荘厳で壮麗で厳密な)交響楽的音楽であった。どんな音楽であっても、その音楽性を豊かにしてゆく(数式や楽譜を複雑にして表現の可能性を探ってゆくことが、演奏技術を高めてゆくことや、表現力を高めてゆくことにつながり、それがまたさらなる音楽性の深みや豊潤さを高めてゆく企図へとつながってゆく)ような動向へと向かってゆく裏側には、こうした表現の可能性を極限まで膨らまして、音楽性の増大と拡大とともに人間の知(知恵)のレヴェルをも増加させてゆこうとする力への意思というようなものが明らかに作用している。そして、これは円周率の小数点以下をどこまでも遡ってゆこうとするような表現行為でもある。大概の場合、それはどこにも至りつくことはない(のであるが)。

そうした方向とは異なる、高まり増大せんとする数式や楽譜を用いた力への意思の表出へと向かおうとするものをバラバラに解体し、それを抽象化させるためにわざわざハンマーで叩き壊して、そこからまた必要最小限度のものを拾い上げてゆこうとするような表現がある。言葉で言い表せぬものの根幹や核心にまず飛び込んでしまい、危険や困難を省みずにそこにある(はずの)ものに迫り、非知の領域へと肉薄せんとする。そうした中心のない曖昧な(はずの)ものに自ずから曖昧なものとして立ち向かってゆく音楽が、いわゆるハウスであったのだ。大いなるものであり厳粛さを伴うものである音楽的な音楽性の破壊の悲劇が、数式や楽譜の奥底に閉じ込められていた言い表せぬものを解き放つ。音楽的なる音楽性としてあるはずのものは、ビート、ベースライン、グルーヴ、断片的フレーズ、最小限のメロディなどの、要素やパーツにバラバラに分断されてゆくことで、ズタズタに切り刻まれ、それまで顧みられることのなかったものたちと交流・共振し、ギリギリのところで構成に組み込まれてゆくことで、失われたピースだらけのパスルのようにスカスカに組み合わされて、パロディの仮面をかぶった喜劇をそこここに生み出すことになる。これは、円周率になぞらえていえば、πという記号に無限のパロディのヴァリエーションを作り出して(数式にあてはめて)ゆくようなものである。雑多なものたちが寄り集まるダンスフロアで、ハウスのグルーヴはDJの手によって(直感的に)プレイされることで喜劇的な軽やかさへと昇華されてゆく。しかし、そのダンスフロアにいるダンサーたちが、そこにあるはずの非知なる領域に可能な限り限りなく近づいたとしても、そこにいつまでも留まることはできない(ものなのである)。刹那の悲劇と喜劇が入り混じる根源や核心にほど近い、言い表せぬものの本当のところに(あたかも)触れられそうになる経験。それがハウスであり、ダンスフロアというものの(本来的な)性質にして(宿命的な)本質なのである。

抽象とハウス(二)

ヒップホップという音楽スタイルにおいて、ブレイクビーツの発見とそのサウンドの形態の確立とともにひとつの様式にまで高められていった押韻詩=ラップというものを、それぞれの語り口や抑揚を駆使して歌うラッパー(歌手)という存在は、それぞれにそれぞれを必要とする必要不可欠なものだといえる。言葉は、(その場を歌と言葉の意味と動作と意志と意欲とによって)ひとつにまとめるものであり、それとそれじゃないものを(言葉によってそれが意味することのできる範囲内で)分け隔てて引き裂いてしまうものでもある。わたしとあなた、彼と彼女、私たちと彼ら。それらは、言葉ひとつで一丸にもなるし遥か遠くに隔絶しさえもする。また、ひとつの言葉でも、それぞれに別の響きをもつことがあり、その少しの違いによって全く違う意味をそこに介在させることもできてしまう。

ハウス・ミュージックとは、何らかの言葉をもって殊更に正しさ(真正さ)(さらには合一と分け隔ての絶対的な正当性)を強調するものではない。そして、その正しさを殊更に強調して高らかに宣言するためのヒップホップにおけるラップの言葉のようなものをその音楽にのせるための役割をもつ存在も必ずしも必要不可欠なものではない。ハウスのDJは、薄暗いDJブースの中でもぞもぞとうごめきながら黙々とレコードを選びミックスし続けるだけである。DJがマイクでお喋りをしていたのは、ディスコの時代までの伝統的な芸能の文化であった。さらに、そのハウスという音楽そのものも殊更に音楽ジャンルとしての同一性を強調したり、任意のひとつの明確なスタイルをハウス・ミュージック(というあるようでないジャンルの枠の中に収まるよう)に強いるものでは決してない。

アブストラクトなままに留まるということは、とても難しいことである。常に正しさや真正さを要求してくる世界や社会において、アブストラクトのままであり続けることというのは可能なのだろうか。ハウスというものにとっては、このアブストラクトなままであるということは、とても重要なポイントなのだといえる。それは確かに何らかのものではあるのだが、その何であるかというところの何かの部分が全くはっきりとはしていない。とても漠然とした何かを、何かひとつのものに絞りきることができないままにする。そうしたアブストラクトなトラック性にこそ、ハウスという音楽の本来的なハウスという音楽らしさがあるのだといってもよい。極めて自由で旺盛なまでに実験的であり、それまでに誰も耳にしたことがないようなアブストラクトさをもつトラックであることが、元々のハウスのハウスらしさであった。

90年代初頭、ニューヨークのインディペンデント・レーベル、ニュー・グルーヴからは、毎週のように続々と新しい12インチ・シングル(このレーベルは、約四年間の活動期間中に百枚を越えるシングルを発表した)がリリースされていた。そこで聴くことができた飾り気の全くない地味で実験的なハウス・トラック群は、そうしたハウスらしいアブストラクトなトラック性の最たるものであり、そのようにあることによってそれが何かしらのものであるということをはっきりと伝えてくれていた。アーティストの写真などのイメージを前面に出したデザインをもつスリーヴ・ジャケットを制作してシングルがリリースされることは(滅多に)なく、ほとんどのシングルは既成の黒のボール紙の真ん中に穴を開けただけの簡素なスリーヴでリリースされていた。そんなニュー・グルーヴのレコードにおいては、レコードのレーベル面に印刷された数少ない文字による情報のみしか店頭においては知りうることができなかった(おそらく、ニューヨーク・ハウスに特に興味のない人が見れば、ニュー・グルーヴのレコードはどれもみな同じもののように見えたことであろう。この傾向は、シカゴのトラックスやDJインターナショナル、ニューヨークのストリクトリー・リズムやエモーティヴ、エイト・ボール、ダウンタウン161、クオーク、アンダーワールド、シェルター、ニュー・ジャージーのイージー・ストリートやムーヴィン、エース・ビートなど、ほぼ全てのハウス系インディペンデント・レーベルからのリリースに当てはまるものである)。その少ないクレジットだけを頼りに、ニュー・グルーヴを始めハウス専門レーベルのシングルはDJやDJ予備軍たちによって選別され購入されていた。そして、ニュー・グルーヴのシングルを何枚か購入してみて、そのレーベル面に印字された情報をつぶさに見てゆくと、同じ人物が全く違う名義で次々と作品を出していたのだということに、ようやく気がついたりするのである。そうしたシングルの多くはどれも同じようなアブストラクトなものの中にこそきらめく確かなものが確実にあって、それが微かな光を放ってそこかしこに見てとれるようになっているということを教えてくれていた。

必要最小限の音のパーツを組み立ててゆき、それをこちらも無駄なものを削ぎ落としたシンプルな反覆する四つ打ちのビートとミックスして、音の足し引きで楽曲の構成と展開を形成してゆく。DJ兼プロデューサーのトール・Sは、そうしたハウス・ミュージックの制作/ミックスの作業におけるミキサーのフェーダーの操作を、ジャズのビッグ・バンドの演奏時に楽器ごとのアドリブ奏者を直感的に整序し振り分けてゆくコンダクターの作業になぞらえている。そして、そんなそれぞれの音の素材の配置が剥き出しになっているアブストラクトなハウスのサウンドに、当初から感覚的にジャズに近いものを感じていたとも語っている。

また、トール・Sは、素材やパーツを加工してゆくことで無限の組み合わせや組み立ての方式が可能となるハウスが、その構造と方法によって再提示してみせた音楽的な音楽性の部分の特徴を、「大人の玩具」という捉え方がぴったりであろうとも評する。そのシンプルで素材の材質が剥き出しとなっているサウンドが感覚的に快であるだけでなく、直感的創作によって知的快楽をももたらしてくれるものであるからだ。そして、それでダンスすることで身体的な快楽をも得ることが可能となる。そんな全方向的な快感をもたらす大人の玩具のようなサウンド、それがハウスという音楽であるというのだ。

ハウスのアブストラクトなサウンドの成り立ちは、86年にシカゴのレーベル、アンダーグラウンドよりリリースされたスティーヴ“シルク”ハーレーのヒット曲「Jack Your Body」からもありありと聴き取ることができる。このインスト曲のダンス・トラックで聴くことのできる声(サンプル)は、サウンドの一部を構成するパーツとしてテンポよく曲中に繰り返し登場する。そして、それは延々と繰り返される「ジャック・ユア・ボディ」という(楽曲のタイトルにもなっている)ひとつのフレーズだけなのである。その果てしない繰り返しと、同じものの様々なヴァリエーション(まずは頭の部分の「ジャッ、ジャッ、ジャッ、ジャッ…」だけが執拗に繰り返され、その直後に「ジャッキョ・バディ」が勢いよくスルリと飛び出してくる/クールな発声の「ジャッキョ・バディ」と思いきり力んだ発声の「ジャッキョ・バディ」の使い分けによって緩急のリズムとグルーヴ感を生み出す)による反復によって、通常の空間や時間の感覚から心身ともに離脱してしまったところでの陶酔や酩酊の感覚をその声(サンプル)の繰り返しだけでグルグルと渦を巻くように生じさせてゆくのである。

ヒップホップという音楽には、(その起源より伝わる)四大要素というものがある。それは、ヒップホップなるものを音楽的(音楽文化的/文化現象的)に構成してゆく上で決して欠かすことのできない、MC(ラップ、ライミング)、DJ(ブレイクビーツ、スクラッチ)、ダンス(ブレイクダンス、ブレイキング)、グラフィティ(タギング、ストリート・アート)という四つの重要な要素のことをいう。これらの要素(のいずれか)を含み、それらが(外部においてまたは現実に起きている現象と密に)連関していることが、ヒップホップがヒップホップであるがための必要最低限の条件となる。

このようにヒップホップの世界では、それを構成する要素というものが(あらかじめ最低限度であれ)規定されていて、まるで部族や結社的なグループ(共同体)における血の掟のように、それへの同一や忠誠、遵守が求められている。要するに、そのルールなきところにヒップホップは存在しないのである。

これに対して、ハウスには、これがハウスであるという決まり事のようなものはほとんどない。そうした部分こそがハウスであったし、そこにこそハウスらしさがあった。ほぼ一定の速度のBPMで四つ打ちビートという音楽的な特徴は、それがディスコ音楽から進化してきたことを示す痕跡のようなものであり、途切れることなくビートをつないでゆくクラブのDJがプレイしやすいように形成された素材を利用するためのひな形のようなものとして採用されたものでしかなかった(あまりに違う様式や形状のものはプレイされる頻度が自ずと極端に低下してしまうことになり、クラブ・ヒットやダンスフロア・フェイヴァリットとして周辺に広まり波及してゆくことはほとんどなくなってゆくことになる)。

よって、初期のハウスには、それが非常にアンダーグランドな音楽文化であったこともあり、そのアブストラクトな金太郎飴を思わせるサウンドの特徴も災いして、なかなか実態がつかめないものというイメージが多分にあった。しかし、ひとたび首を突っ込んでゆくと、変なもの、興味深いものが、そこからはごろごろと掘り出せたことも確かである。創作に関するルールのゆるさが、そのサウンドの制作方法や形状・形式の自由奔放さを爆発的に増長させたのであろう。レコード店の小さなハウスのコーナーに無造作に詰め込まれていた黒い無地の穴あきジャケットから見えているのは、レーベル面に印刷された最低限の情報だけである。パッと見たところ、どれも同じようにみえる12インチ・シングル群だ。だが、その大量の同じような四つ打ちのハウス・ビートがプレスされたレコードの氾濫の中に、いくつものきらめくような光るものが潜んでいたのである。

当時はまだハウスに関する何もかもが、得体の知れないベールに包み込まれていた。圧倒的に情報は少なく、それに精通した専門家もどこにも見当たらない。ハウスは、実際にハウスのレコードを聴いてみなければ何のことやらさっぱり分からない音楽であった(実際にレコードを聴いてみても何がハウスなのかは最初はほとんど掴めなかったのだが。何となくハウスらしきもののもつ共通の感覚の輪郭だけが、そこに朧げに見てとれるくらいが関の山であった。この実際にそれに触れてみなければ何のことやらさっぱり分からないという点は、その後にやって来た黎明期のインターネットの感じとも非常に近しいものがあった)のである。

それまでに普通といわれていた感覚では決して追いつけない、どうにも訳の分からない(別の)世界。それがハウスという音楽のもっていた、見えない普通の一線を越えたおもしろさであり、何とも言えない魅力でもあった。80年代後半あたりから都内の輸入盤を扱うレコード店でもちらほらとUK産のアシッド・ハウスなどに混じってシカゴ・トラックスの12インチ・シングルを見掛けるようになった(とても稀なことではあったが)。シカゴ・トラックスの12インチ・シングルには、赤い地に白い文字が浮かび上がるレーベル面をもつもの、褪せた赤のようなオレンジ色のレーベルのもの、また正式なレーベル面の粗雑な白黒のコピーの紙を張り付けただけのようなもの(さらには白黒のコビーのとてつもなく色の薄いもの)など、いろいろなヴァリエーションがあった。赤いレーベルのものが本物で、白黒のコピー版のレーベルなどはブートレッグや偽物なのかと最初は思っていたのだが、どうやらどれも本物であるらしい。まだまだセールスが見込めそうなレコードを再プレスする際に、制作のコストを極限まで抑えるために、大量の白黒のレーベル面のコピーを用意したために色違いのヴァリエーションが色々とできてしまったようなのだ。つまり、シカゴ・トラックスの浅ましいまでのビジネス面でのがめつさが、目に見える形で現れてしまっていたのが白黒のコピー版のレーベル面だったのである。また、そのレコード盤そのものに、あちこちに小さな紙ゴミが混ざり込んでいたりするのもシカゴ・トラックスのレコードのひとつの特徴となっていた(リサイクル用に溶かされた古い捨てられたレコードのレーベル面の紙などが、非常に粗雑な作業が行われていたがためにすべてきれいに取り除かれておらず、そんな紙ゴミもろとも新たにシカゴ・ハウスのレコードがプレスされていたのである)。本当にちょっと訳の分からない、かなり異様な世界(私たちが普通に当たり前だと思っている世界の当たり前が大きく揺るがされるような世界)が、ハウス周辺の界隈には、ごく当たり前のこととして存在していたのである。

ニューヨークのハウス専門レーベル、キング・ストリート・サウンズ(1993年に日本人のヒサ・イシオカによって設立された)は、97年から05年頃にかけて、アブストラクトやラウンジというタームをタイトルにつけた「Abstract Jazz Lounge」、「Abstract Latin Lounge」、「Abstract Afro Lounge」というコンピレーション・アルバムのシリーズを精力的に展開していた。この一貫してアブストラクトという言葉から始まるアルバムのタイトルは、ハウスという音楽をBPMの違いや音のスタイルや形式や様式といったものにとらわれずに楽しみ、本来のアブストラクトなもののままに留め置こうという意思の表れであったのではなかろうか。また、これらのコンピレーション・アルバムは、DJによってミックスがされていない、それぞれの楽曲ごとに分かれて各曲が収録されている構成となっている。これが、ハウスをダンスフロア向けだけのものにしない、例えばラウンジなどにおいてもBGMとして使用されることを念頭においた内容であることは、一貫してタイトルに一般的に気分が緩み寛いだ状態をも意味するラウンジという言葉を使うことで明確に顕示されてもいる(それはまた、時代の変遷とともにハウスという音楽が、ダンスフロアを離れたところでも需要を集めつつあり、純粋に音楽商品としてクラブの文化圏の外部でも消費されてゆきつつあることを、レーベルとして再定義していることを宣告しているタイトルであったと考えることもできるだろう)。

ジャズやラテンやアフロ(アフリカン)なフレイヴァーをもったサウンドという、その大まかな方向性だけが予め定められていて、その中に落とし込めるものであれば、どんな実験精神の発露であっても新たな解釈の様式であろうとも(アブストラクトに)許容されることになる。90年代の幕が上がる頃、新しい時代の到来への期待感に満ちた空気感の中で、既成の音楽ジャンルはすべてハウスに書き換えることで更新することが可能だなんていうこともいわれていた。その言葉通りに、ハウスの世界には様々なスタイルや様式をもつ○○ハウスと名づけられたサブ・ジャンルが星の数ほどに誕生した。そして、ハウスは、ただの曖昧で様々に形象を変化させることのできる、様々なジャンルやスタイルの入れ物のようなものと化してゆくことにもなっていったのである。

この「Abstract Jazz Lounge」などのコンピレーション・アルバムのシリーズは、ヒサ・イシオカによるキング・ストリート・サウンズというレーベルらしさが前面に出ていて、どこか決定的にふんわりとしたところがあって、企画そのもの自体が強烈にアブストラクトなものであったという面も明らかにあった。しかしながら、それはやはりそれなりに当を得たシリーズのネーミングでもあったのだ。おそらく、ヒサ・イシオカは、アブストラクトという言葉を、当時話題となっていたアブストラクト・ヒップホップの動きなどと絡めてタイトルに使用したのではなかろうか。だが、こうした何のことはない些細な直感によるチョイスで、大きな動きをごっそりと一閃にして貫けてしまえるところにヒサ・イシオカという人物の類い稀なるセンスを感じ取ることができる。

初めてアブストラクト・ヒップホップというものを意識するようになったのは、1995年の夏前頃のことであったと記憶している。フレンチ・ヒップホップ・シーンから現れたDJカムのアルバム「Underground Vibes」を手にしたことがきっかけであった。その当時はもう池袋西武の上の方の階に移転していた輸入盤店のWAVEで、クラブ・ミュージックのコーナーを担当していた女性スタッフが、とてもよい新譜があると推薦してくれたのである。ジャケットはアンダーグラウンド・シーンの作品らしく極めてチープなものであったが、デザインそのものはクールかつ秀麗で、そこにあまりコテコテのヒップホップらしくはない雰囲気が濃厚に漂っているのが気になって、すぐさま聴いてみた。はたして、その内容は、なかなかにクオリティの高いインストのヒップホップ・アルバムであった。そして、次の瞬間には周囲の人々にもこのアルバムを聴くことを薦めていたのである。そのようにして広まっていた口コミの評判は、その後にこのアルバムの(P-Vineからの)日本盤のリリースへと繋がってゆくことになる。

そのアルバムの冒頭に収録されていたDJカムによるスクラッチをメインにした短いイントロには、「Abstract Intro」というタイトルがつけられていた。もしかすると、こうした楽曲のタイトルから派生してアブストラクト・ヒップホップという名称が生み出されていったのではなかっただろうか。そのあたりのことは、あまりよく覚えていない。だが、このDJカムのアルバムが登場した頃からそれまでにはなかったような新しいブレイクビーツに特化したビート・ミュージックの流れが作り出されていったという感覚は強くある。「Underground Vibes」は、進化を続けるヒップホップに新たな地平を拓く象徴的な作品でもあったのだ。

ヒップホップの本場であり音楽的には主流をなしていたアメリカ大陸から大西洋を挟んで遠く離れた、フランスという英語圏にも属していないヒップホップ辺境の地から颯爽と現れたDJカム。ヒップホップ四大要素のうちのDJというものの基本に立ち返り、ブレイクビーツとスクラッチに焦点を絞って、それを徹底的に深く掘り下げ磨きあげていったひとつの輝かしい成果が、アルバム「Underground Vibes」であったといえる。そんなヒップホップの大きな本流の流れからは隔絶sれた外側の地平から静かに届けられたMC(ラップ)という声をもたぬアブストラクトなヒップホップは、ともするとその主流の内部において血の掟やゲームのルールの名の下に硬直しつつあったヒップホップの頑迷なるヒップホップ同一性という軸を少しばかりずらして脱構築する動きそのものであったともいえのではなかろうか(そういえば、脱構築の思想家、ジャック・デリダは、アルジェリア生まれのユダヤ系フランス人であった)。

アブストラクト・ヒップホップとは、歌(ラップ)をのせないインストのトラック(ブレイクビーツとウワモノ)だけでアブストラクトに表現される音楽であり、言葉を発して自らの意思や立ち位置をはっきりと表明しないということを通じて、ヒップホップという音楽としての非常に強い自我意識を打ち出すことによるスタイルや様式への同一性や均質性というものを強調しない方向へと完全に振り切れた、きわめてオルタナティヴな動きであった。画一的かつ全方位的なるいかにもヒップホップらしいいヒップホップらしさを追求しないことも、実は逆説的にとてもヒップホップらしい(静かな)発話の仕方となるのである。そして、それは敢えて言葉(ラップ)で語ることなく沈黙をする(余白をつくる)ことでヒップホップという音楽の核の部分を裏側から浮かび上がらせて再提示してみせてもいたのである。

DJカムは、ジャズやソウルやブルースやラテンやアフリカンやブラジリアンといったヒップホップへと連なる幅広い音楽スタイルの源泉や源流からのダイレクトな延長線上で、ブレイクビーツとスクラッチがもっていた原初の説得力のある音像を回帰させた切れ者のリヴァイヴァリストであった。その手法は、非常に実験的で冒険的かつ野心的なものであり、忘れかけられていたヒップホップのファウンデーションを真摯に探究する姿勢の表れとして、実に瑞々しいサウンドという形でそれを結実させていた。

だが、頑なに強くマイクを握りしめるMCの口から発せられる強い言葉の力を信奉しマチズモへの偏向を意識的に選択する流れの中においては、DJカムの行なっていた(主流の)輪の外側からの静かな問い質しは、それが殊更にヒップホップらしさを強調しないものであるがゆえに、ほとんどのヒップホップ・ファンからはあまり相手にされずに、当初は冷たく無視されていたような部分が確かにあった。それはまだ、ほんの微かな流れであったヒップホップのオルタナティヴな流れを追っていたものたちだけに、静かに高く評価されていたのである(基本的に主流や本流の輪の外側にいる日本人の耳に響いたのもそのためであったのかもしれない)。そういう意味ではアブストラクト・ヒップホップとは、メインストリームからは遠く離れた僻地や周縁において外側から内部の熱を眺めて静かに息衝いていたものによる、どこかハウス的なものにも近い感覚で硬派なパロディ性や批評眼をもってヒップホップのイデアへの批判的な探究がなされていたヒップホップらしからぬ(異端の)ヒップホップであったのかもしれない。

(追記)DJカムのアルバムを聴いてしばらく時間が経ってから、その頃ちょうどフランスで大学を卒業し再び東京に戻ってきていたディープ・ハウスの伝道師、アレックス・フロム・トーキョーとDJカムがパリにおいて親しい友人関係にあったということを知ることになる。そんな縁もあって、97年1月にDJカムが初来日した際の新宿リキッドルームでのライヴ・イヴェントのエンディングで、アレックスはステージ上のDJブースに登場して、たぶん何の事前告知もなかったと思うがディープなハウス・ミュージックをプレイするDJを行なっている。ただし、その日のメイン・イヴェントであったDJクラッシュとDJカム、DJヴァディム(ロシア)による国籍や言葉の枠を越えたアブストラクト・ヒップホップの競演を目当てにリキッドルームを訪れた多くの聴衆は、もうすでにその時点で全ての演目が終了したと思ったのかまるで客電が灯った映画館の席を立つように、淡々とハウス・ビートがプレイされているフロアを後にしてぞろぞろと出口へと向かい、わずか数分でそのほとんどは帰ってしまっていたのである。そのときアレックスは、確かアイ・キューブの「Disco Cubizm」のダフト・パンクによるリミックスに、延々とキング牧師の「私には夢がある」の演説をのせてプレイしていたように記憶している。先ほどまで超満員で熱気に包まれていたリキッドルームは、一瞬にして疎らな人影がゆらゆらと四つ打ちのビートに揺れているだけの実に荒涼とした寒々しい空間に変わってしまっていた。あれはちょっと何ともいえない光景ではあった。

そして、アブストラクトのままに留まろうとするものであったハウスもまた、ダンスフロアを離れて商品として消費されるために音楽作品としてパッケージされ、ジャンルとしての同一性を強調してハウスっぽいハウスの形式を重視してゆく流れの中へとずぶずぶと埋没し、やがて見えなくなるところにまで沈んでゆくようになる。それは、キング・ストリート・サウンズが「Abstract Jazz Lounge」などのコンピレーション・シリーズを展開していたのと同じ時期に、ハウスを取り巻く全体的な動きの中で皮肉にも実際に起きていたことなのである。

しかし、そうした(ミニ・メジャー的なインディ・ハウスの)流れとは少し離れたところ(日本というクラブ音楽の文化の僻地)にいたトール・Sが主宰するフィロソマティック・レコーズは、ハウス・ミュージックが本来的にもつものである(はずの)サウンド・スタイルのアブストラクト性をいささかも見失うようなことはなかったように思われる。トール・Sによって制作されるフィロソマティックからリリースされるほとんど全ての楽曲は、長大な長さをもつインスト曲であった。フランスのDJカムがアブストラクト・ヒップホップであるならば、日本のトール・Sは抽象に徹したアブストラクト・ハウスの大家といってもよいのかもしれない(トール・Sは、長大な長さをもつインスト曲の中の好きなパートを選択してDJに好きなようにプレイしてもらえればそれでよいと語っていた。ハウスとは音楽的な楽曲というものとして作曲され制作されるものではなく、アブストラクトな断片をミックスして繋ぎ合わせたダンスのためのトラックでしかない。トール・Sによる十分以上もある作品をそのまま丸々プレイするようなDJは、ある意味では最もハウス的ではないDJだといえるのかもしれない。おそらく、ロフトのデイヴィッド・マンキューゾは、DJというものを突き詰めたミックスしないスタイルを確立しているので、トール・Sの作品とてもひとつの楽曲としてその頭から終わりまでをぴっちりとプレイしたものと思われる)。だが、ハウスがアブストラクトであることは当たり前のことでもあるので、それが殊更に強調されてアブストラクト何とかというようなひとつのスタイルの名称になるようなことは決してない。

そして、フィロソマティックは、かつてのシカゴのトラックスに見受けられたような普通や当たり前という次元を超越した訳の分からなさもきっちりと保持し続けていた。フィロソマティックのリリース作品のジャケットを見れば、そこにはメッセージやマニフェストとともに様々なメタファーや謎や隠喩が盛り込まれていることが分かるであろう。そのジャケットを眺めることで、トール・Sという(きわめてハウス的な)人間の深淵を覗き見ることが可能となっている。

きわめて純度の高いインディペンデントなレーベルとして、どこまでも徹底的に対抗的なハウス・ミュージック/対抗的なダンス・ミュージックを(これこそがハウスなのだという信念に基づいて)追求していたのが、フィロソマティックであった。このレーベルの思想や姿勢のよき理解者にして、トール・Sの作品をこよなく愛する熱烈なファンのうちのひとりであったのが、バリフ・レコーズを主宰していたダニエル・ワンである。究極の娯楽にして多様性の音楽でもある(時代を越えて)ダンスフロアで機能し続けるディスコとハウスのエキセントリック性を、その人間性においても音楽性においてもありのままに表現することに徹するダニエル(2001年に発表したアルバムのタイトルは、形而上学的なディスコとしてのハウスの本質を追求した「Idealism」(観念論)であった)が、ハウス道を極めんとする果敢なる愛知者であるトール・Sの近くに常にいたことは、大いに肯首でき納得のできることでもある。

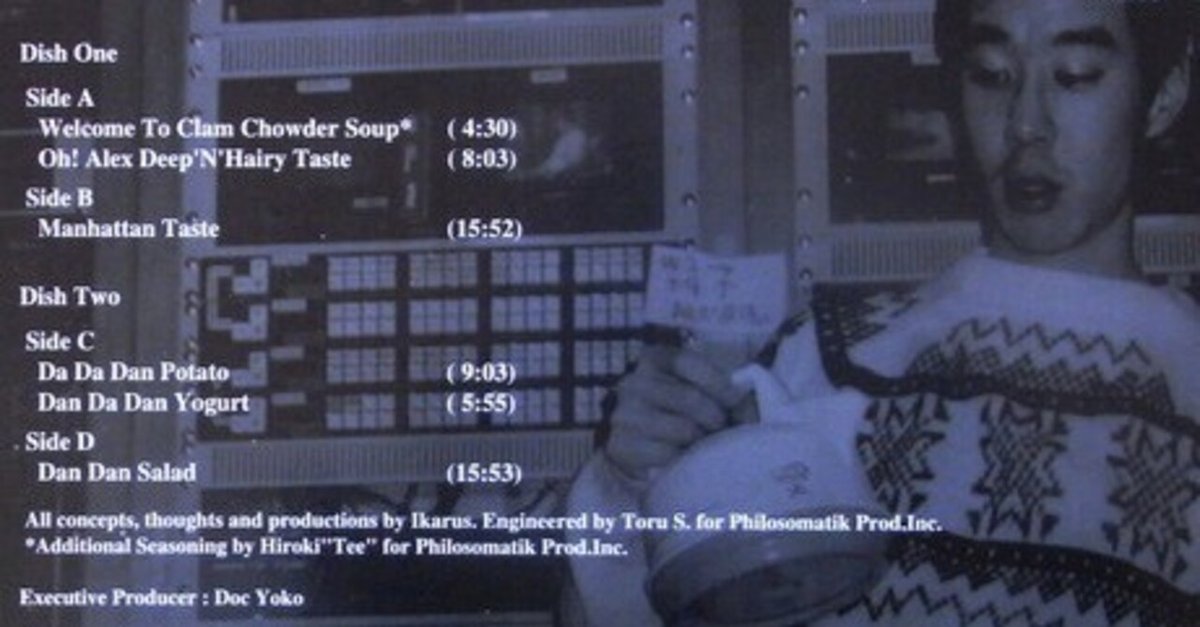

そんなダニエル・ワンは、1998年にフィロソマティックよりリリースされたトール・Sのイカルス名義でのEP「Clam Chowder Soup」の裏ジャケットに登場している。自分が全く制作に関わっていないレコードにダニエルがヴィジュアル・モデルとしてのみ参加をしているのは、おそらく後にも先にもこの作品だけであろう。ちょっと見ただけでは、何でここでダニエル・ワンが登場しているのか、理由は全く分からない。しかし、しばらくこの裏ジャケットを眺めていると、この感じこそがフィロソマティック(形而上学的なイデア)なのだと、その少しとぼけた写真からじわじわと(アブストラクトに)伝わってくるのである。それは、完全に大きく開かれているハウス的なイデアの感覚からきているものであるし、そこにはやはりそこはかとない笑いとナンセンスの感覚が込められている。ここ(裏ジャケ)で、フィロソマティックは、藝術(ゲイ術)の不伏蔵性の権化であるようなダニエル・ワンの姿を通じて、ハウスの本来的なハウスらしさというものをアレーテウエイン(αληθεύειν)しているのである。

(追記)「Clam Chowder Soup」とは、当時(90年代後期)青山のループにおいてトール・Sとアレックス・フロム・トーキョーがコンビで行っていたディープなパーティの名称であった。平日の夜(金曜日だったと記憶している)に行われていたイヴェントには一部の物好きな人たちしか集まっていなかったが、音楽的には最高にディープなハウスの空気感が充満したパーティであった。アレックスが一目置いていた存在であったトール・SとループのDJブースを交互に使った競演は、部活の後輩があれこれと手を尽くして先輩にチャレンジしているようなスリリングさを如実に漂わせてもいた。いつもこのループでのパーティのために何かしらスペシャルなネタをアレックスは用意してきていたように思う。ハウス博士的な存在であったトール・Sがそれを聴いて驚いたり後でそれについて熱心に語ったりする反応を見るために。確かダニエル・ワンも来日時にこのパーティのダンスフロアに何度か遊びにきていたと思う。ダニエルの余興的なヴォーギングを見流ことができたのも、この青山ループでのパーティであった。

パーティ・アフター・パーティ

ニッキー・シアノは、2014年の来日時のインタヴューにおいて、もうあの頃のロフトやギャラリーのようなパーティを開くことは(今のニューヨークでは)不可能であろうと、少し俯き加減にとても残念そうに語っていた。今の世界にはたった1%の裕福で富める人々と99%の持たざる人々が存在しているといわれている。この世界に存在する富の半分近くにあたる約四割は、全人口のたった1%にしかすぎない富裕層によって独占されているというのだ。これは国連大学が調査した結果だというので、あながち間違った数字ではないのだろう。いや、この調査がいつ行われたものであるのかはよく分からないが、この調査結果が発表されてからもうかなり経過してもいるものと思われるので、すでに1%の富裕層による富の独占の割合はこの調査時よりもさらに大きくなっているのかもしれない。

格差が広がり、その分化された状態が固定されて常態化してゆくことによって、そうあることが当たり前のことのように感じられてしまう世界となってゆく。そうした世界(のあり方)が、さらに貪欲に富裕層が津々浦々の富を吸い上げてゆくことを、非常に真っ当で瑕疵のない正当な行いであるようにしてしまう。持つものと持たざるものは、生活のスタイルそのものが質やレヴェルの面で全く異なったものになってゆくだろう。それらは、もはや違う種の人間なのだと考えてもよいのかもしれない(そして、そこには長い年月をかけて知能や身体の発達の面でも格差が現れてくるのかもしれない)。今のところはまだ、見た目には肌の色は同じで、同じ言語を話す人間であったとしても。

昔のように様々な人生を生きている雑多な人々が週末に(同じ目的をもって)集まって、ひとつのパーティを楽しむことはもうできないだろうとシアノは考えている。人種の坩堝といわれ様々な多様なものが流れ込み独特の活気に満ち溢れていたニューヨークという街で、その街の景色や行き交う人々の移り変わりをつぶさに見てきていた彼ならではの実感からそのように確信できるのであろう。

1972年にDJのニッキー・シアノがマンハッタンのダウンタウンにオープンした会員制のゲイ・クラブ、ギャラリー(シアノは、このクラブのことを世界で一番最初にできたディスコだと豪語している。実際に巷でディスコのブームに火がつき始めるのはギャラリーのオープンから3~4年後のことである。シアノ曰く、全てのディスコ文化はこのディスコ・クラブから始まったということなのである)には、見るからに雑多な人々がわんさと集まってきていた。ギャラリーのドキュメンタリー映画(『Love Is The Message: A Night At The Gallery』)の映像には、クラブのメンバーへのインタヴューも所々に差し挟まれており、そこでは教師をしていると答える人、何やっているのか分からない人、見るからにパンクな人(ギャラリーが営業を行っていた約5年間は、ちょうどCBGBにラモーンズやテレヴィジョンなどが出演しはじめたNYパンクが勃興した時期と重なっている)、奇抜に着飾っている人、シアノと同様に完全にドラッグに溺れている人、近所に住む寂しがりやのゲイ、明らかに家出少女風の女の子、そしてごく普通のニューヨークのダウンタウンの住民たちの姿が、しっかりとカメラに収められている。彼らギャラリーのメンバーは、その会員制のクラブに、まるで家族が我が家に帰ってくるように週末の夜ごと集まってパーティをしていたのである。そして、踊り疲れると、朝方から昼頃近くまでギャラリーの前の通りの道路脇に座り込んで、皆でたむろして楽しく談笑にふけっていた。

フランスの経済学者であり「21世紀の資本」の著者としても知られるトマ・ピケティは、80年代以降の新自由主義的な傾向を強める社会が出現するより以前の70年代には、まだそれほど世界的に社会の中の経済格差は大きくなかったと述べている。だからこそ、昼間は真面目に教師のような仕事をしている人も、ただただ無為にドラッグ漬けの毎日を送っている人も、同じように週末の夜にクラブに集まり、同じダンスフロアで、一緒にパーティすることができていたのであろう。厳密には違う社会生活の次元にある人々であるのだが、同じニューヨークのダウンタウンで同じ時代の空気を吸って生きているという、揺るぎなき共通の時代感覚のようなものを互いに確認できていたのだと思われる。同じニューヨークという街のダウンタウンのコミュニティに属しているという共通意識やまだ目に見える形で現れる生活格差の幅の狭さというものが、それをそうさせていたのかもしれない。

ごく一部の豊かな人々が、社会や共同体の全体の歪みのことなどは考慮せずに、より(自分たちにとって住み)よいニューヨークを求め、より豊かさの感じられる生活を(自然に)欲するようになる。そして、それを獲得する方向に(それにそれこそ全てのニューヨークの人々にとっての善きことであるという理由を与えて)邁進してしまうと、不自然なまでに上下の格差はより広がり、ピラミッド型の階層のヒエラルキーがそこに堆くそびえ立つようになる。そこでは、同じニューヨークで同じ時代の空気を吸っている住民の間にも、埋めがたいほどの深い分断の溝が穿たれることなるだろう。それをそこに穿ったのは新自由主義的な時代の空気の中で豊かさと発展への日常的な欲望を抱いて消費に明け暮れる生活を送り続けた住民たち(ニューヨーク市民)であって、一部のより暮らしやすさを追い求める住民たちがより高度で上質な生活のスタイルを強くを欲したことによって、その分だけそれは深い溝になってしまったのだともいえるであろう。

2015年夏、安全保障関連法案に対する反対運動が全国的に盛り上がりをみせてゆく中で、ひと際注目を集めていたのが、自由と民主主義のための学生緊急行動(Students Emergency Action for Liberal Democracy)と名乗る20代前半の若者を中心とする抗議団体であった。彼らが主張していることに耳を傾けていると、その根底にあるのは、かつてのロフトやギャラリーなどで行なわれていた雑多な人々が集まるダンスフロアでのパーティを、今一度可能とするような社会を実現しようとするような意識と同じような意識に基づいているのではないかと思えてくる部分があった。彼らは、いかなる既存の党派やイデオロギーに対しても強く依拠することはない。それだけ、現在のわれわれが置かれている社会状況が悲惨なものであり、彼らは生まれながらにして(彼らの大半は90年代半ば以降の生まれである)それに対して深く幻滅し失望し絶望してきた世代なのである。

そして、その党派やイデオロギーというものに対するアブストラクトな姿勢は、様々な決断を迫られる場面の連続である現代社会において、どこまでも曖昧なまま軟体でいつづける在り方であるともいえる。それは、とてもエキセントリックな佇まい居ずまいでもある(最高純度の超絶的ニヒリズムを含有させた)。完全な正義ではないものであるはずの、偏ったいびつな権力から問いかけられる、大上段に構えたアリかナシかの決断を迫ってくる言葉に対し、大真面目に応答し、それに必ず答えなくてはならないということは必ずしもないであろう。それは根本的に完全な正義の声などではなく、問いかけそのものも完全に正しいものであるとはいえない。そんな軟体なままにふにゃふにゃと目指される方向性は、過去のダンスフロアのようなものをそのまま復古させるのではなく、未来のダンスフロアの形ようなものの模索や形成を目指しているもののようにも見えてくるのである。そのために、今のこのズタズタになった社会を、かつて多様性の坩堝としてのディスコのダンスフロアという最高のユートピアを自らの手で作り出したシアノが嘆きの言葉とともに頭を抱えてしまうような社会を、今一度種から育ててゆくカルチャーの部分から、しっかりと組み立て直してゆかなくてはならないということなのではなかろうか。

それは革命のような、大きな方向転換や変革へと突き進む類いのものではなく、基本的に社会においてダメなもの許容されえないものを、元々のちゃんとした道を歩んでゆけるように回復させてソッと元に戻してあげるようなもの、であるのだろう。そのために、イデオロギーや虚偽を孕む正当性に根差した正義というものや、弱きものを屈服させ隷従させるために鍛え上げられたエセ権力を振りかざすのではなく、対話が可能なものとの徹底した対話を通じて、よりよい方向へと何とかして一緒に歩き出してゆこうとする(方策を模索してゆく)ものである。昨日まで、まったく意見の異なっていたものであっても、対話をすることによって何かお互いにとっての(必要最小限度の納得と共感のできる)最善の道を探ってゆくことは(今はまだ)可能であるのかもしれない。その可能性があるのならば、それを試みてみることは決して悪いことではない(それは誰にとっても害悪となることではないはずだから)であろう。悪くはないということは、それはそれそのものの状況において何か悪をなしてしまうよりも、または何もしないよりも、根本的によりよいことなのである。対話は、そこによりよいつながりを作り出してゆく輝かしい可能性をもっている。だから、それに最後の望みを賭けるのである。おそらく、わたしたちがそこで試みようとしている対話には、それだけの価値があるはずなのである。まだ、あちら側とこちら側での対話が可能であるならば。

今や、そこにある歪みは誰の目にも明らかなものとなった。ここ数百年の近代社会を築き上げてきた民主主義も資本主義もあらためて見直されなくてはならない時期に差し掛かっているようだ。さもなくば、この民主主義と資本主義というものによって近代は破滅へと陥ることとなるであろう。これから、われわれ(末期の?)近代人によってなされなくてはならないことは、すなわち(当たり前の)善の追求である。徹底した善の追求だけが、徹底した最高度の時代のニヒリズムと比類しうるものとなるだろう。深い絶望もまた善の光なくしてはその奥底を底まで覗き見ることはできない。そこでは、もはや善のみにしか全てを賭けることができなくなるからである。だからこそ、ここから先へと歩み出そうとするのであれば、ただただ善なるものの追求がなされなくてはならない。思想、イデオロギー、利害、党派を超越して、それらを全く考慮・顧慮することなく、ただひたすらに阿呆みたいに善を追求する。どんな正義を説く言葉であっても、それが真であり偽でもあるものであるのならば、徹底して善なりと確信できるもののみを追求するしかない。善いものを追い求め、善い行いのみを積み重ねてゆくことにより、徹底的に善い方向性を突き詰め切ってゆくことで、そこにずっしりと重いものである正義は(とても軽やかに)追従してくるはずである。徹底した善の追求によって、徹底して悪としてしか介在できない悪の追放を試みなくてはならない。人間の中から、集団の中から、共同体の中から、社会の中から、国家の中から。革命とは、古い正義を振りかざす権力による支配構造を倒して新たな正義を振りかざす権力による支配構造を生むだけである。そうした権力が、真であるが偽でもあるハリボテの正義に根差したものでしかないことは、今ではありありと目に見えてきてしまっている。要領よく権力を握ったものの正義が(その社会での)真の正義になってしまうことを、モヤモヤと疑念を抱きつつも承認してしまうことは、それは悪の行い(に加担)をしているのと同じことである。そうした身の回りのあちこち(または人間の内面のあちこち)にある大小の悪を徹底して洗い落としてゆかなくてはならない。善のみを追求するということは、それが善行としてあるものであるがゆえに何もかもをあからさまに洗いざらい見てゆかなくてはならないということでもある。そうした善の快のみからなる景色を見渡すことのできる場所が、あのハウスのダンスフロアであったのではなかろうか。ニッキー・シアノはギャラリーのダンスフロアに頭上から色とりどりのたくさんの風船がふわふわと降ってきて、そこでそれぞれに音楽を楽しみ身体を躍動させている家族同然のダンサーたちが両手を挙げて歓喜する瞬間のことを、あの当時のディスコの時代の最も美しい光景であったと目を細めて述懐した。あのダンスフロアにあったものとは、なんだったのだろうか。そこでは何が起きていたのだろうか。ダンスフロアにダンサーたちによって持ち込まれた善と悪は、音楽とダンスによって醸成されて、そこで徹底した善となり、純度の高い快へと昇華された。そこからわたしたちが学び取れるものは、まだまだいくらでもあるはずである。

ふたつのみち

おそらく、二つのダンスカルチャーが存在しているのだ。ひとつは、資本の流れにそって人々を集め組織し、身体の規律と訓練をはかり、人々を物質的な塊(マス)へと閉じ込め、結果的に今ある権力と資本を維持し、拡大させるような「反動的ダンスカルチャー」である。もうひとつは、人々を集めるものの、けっして統一することはせず、無数の方向へと欲望や身体を解放してゆくための緩やかな「群れ」を形成しようとする、「対抗的ダンスカルチャー」である。

ジュリアナやヴェルファーレといった、キッチュな華やかさを満載した、日本的、いや東京的、いや六本木的なラグジュアリー感を徹底的に追い求めた末の享楽の高みに出現した巨大ディスコ(巨大な遊び場)に象徴される、いわゆる90年代エイヴェックス的な娯楽産業・娯楽文化による包摂から、何となくのらりくらりと逃れ続ける苦闘の歩みこそが、90年代のアンダーグラウンドのハウスが辿った険しい道のりそのものであり、そこには常に半歩先は奈落の底のような危機的な状況が突き付けられていたともいえるであろう。

これはエイベックスというレコード会社が全ての悪なのだということではない。レコード会社としてのエイベックスとは、80年代に欧米ではラフトレードやIRSなどという形で登場したような、インディペンデントな音楽リテイラーやレーベルというものが極めて日本的な商業形態から展開され発展したものであり、そうした新しい時代のビジネスモデルの実践の日本における最も顕著な成功例であるといえる。当時、常に新しい事業展開を行なってゆくことによって急成長を遂げていた新進のレコード会社として、エイベックスは企業としてのやるべきことを着々と遂行していただけであった。その中で、海外のダンス文化やニューヨーク発のハウス音楽を、リリース作品を通じて日本の音楽市場に紹介し、ハウスやクラブの文化を根付かせてゆくことにも大きく貢献していたのである。

だが、そうした大きな成功を掴んだことによって、その周辺に光と影の部分ができてしまうのは、致し方のないところでもある。ただ、そこで影の部分へと即座に追いやられてしまったのが、ハウスやクラブの文化の根っこのところの最も根幹をなす部分であったということは、実に皮肉で最も不幸なことであったというしかない。会社の規模が大きくなってゆき、産業の世界においてメジャーな存在になってゆくにつれて、資本主義経済を動かしてゆく大きな歯車となるべき企業としての側面もまた色濃くなってゆくものなのである(90年代半ばに初めてエイベックスにいったとき、それはまだ南青山の小さなビルの中にあるこじんまりとしたオフィスでしかなかった。その後、青山の大きなビルの高層階に移り、一気にオフィスの規模が大きくなった。それは、まさに急速に成長し巨大化してゆく会社の姿そのものを見るようであった)。

ただし、ダンスフロアとは、そうした強大な権力システムによる抑圧や排除といったものから逃れ、身を潜めてもぐり込む場所でもあった(ロフトのデイヴィッド・マンキューゾは、60年代のアメリカの対抗文化の権化のような人物であった)。クラブやハウスが文化として浸透してゆく過程で、本場から作品や情報を輸入して日本の市場に次々と放流してゆくエイベックスのプロモーション/マーケティングなども目に見えるところではその文化浸透の一助となっていたのだけれど、そうした音楽の文化が文化として目指しているところとは、エイベックスが利潤追求の企業活動として行うリリース活動やプロモーション活動のレヴェルからはけっして手の届かぬような深いところにあるのではないかという懸念や疑念は確かにあった。レコード会社として勢いのあるエイベックスの力でアンダーグラウンドの対抗的なダンスの文化が、日本の地で浸透し少しずつ広がりを見せてゆくことに対しては、心のどこかでワクワクしつつも、エイベックスのような企業が中心になって文化レヴェルの事物をどこかザックリと進ませてゆくことが、果たして長い目で見てよいことなのかという、微妙に悩ましいアンビヴァレントな気持ちもそこにはあったのである。

あの頃、青山のビルの高層階にある豪華な応接ルームの高そうなソファーに腰を下ろしてインタヴューを受けていたマスターズ・アット・ワークのふたりの姿を思い出す。そこには、最新のダンス音楽のトレンドを作り出す音楽プロデューサーのスタイリッシュな雰囲気はムンムンと漂っていた。だが、そこにどこかささくれ立った刺すようなアンダーグラウンド臭はほとんど感じ取ることができなかった(売れっ子のリミキサーとなりメジャーなアーティストのシングルで多くのハウス・リミックスを手がけていたマスターズ・アット・ワークのふたりは、そうした豪華な調度の応接ルームの雰囲気がよく似合う、とても旬なクラブ系のセレブリティだったのである)。

エイベックスは、まだ小さなオフィスを構える会社でしかなかった頃から、かなりきっちりと会社らしい雰囲気をもつ会社ではあった(インディ系のレコード・レーベルなどは、やはりどうしてもインディ系らしい独特のゆるさのようなものが感じられた。そこにはあまり会社らしさのようなものは介在していなかった)。その頃は都会の片隅のちっぽけな存在であったが、大きく広く成長してガンガン大きな仕事してゆくことのできる会社となり、ゆくゆくは日本の娯楽の産業を動かしてゆく企業を目指しているというような佇まいは、すでに気概のようなものとなって当時から端々にみなぎっていたように思う。だが、青山の立派なビルに移って、上層階にあるオフィスにエレヴェータで上がってゆき、小奇麗なエントランスの辺りを見回してみると、そこにはもはや初期のマスターズ・アット・ワークのふたりにもあったようなカッティング・エッジなアンダーグラウンド臭というものを、どこか微塵も寄せ付けないようなビジネスライクな空気感が、いたるところにはっきりと漂っているようで、元々かなりきっちりしていた会社がさらに高いところへ上昇をしたような変化があったことを記憶している。

1989年、芝浦の湾岸地域の首都高速が走る幹線道路沿いに巨大なナイトクラブ、ゴールドが出現した。運河を隔てて、とても近い位置にジュリアナ東京があった。一般的にはどちらも湾岸地域の大型ディスコと認識されていたこともあって、似たもののように思われていたようなところがある。だがしかし、あらゆる方向性において、そのふたつには決して同じものとしてかぶる部分をもたなかった。ジュリアナ東京は、かつて新宿や渋谷、六本木などの都内各地で一大ブームとなったディスコの店舗を、当時ウォーターフロントとも呼ばれていた東京の最後のフロンティア、湾岸地域で巨大化させて展開したものであり、同じ系統の大型娯楽遊興施設にはMZA有明や大型ライヴハウスの先駆けであるインクスティック芝浦ファクトリーなどがあった。

しかしながら、ゴールドは、基本的にディスコやライヴ会場といったものではなく80年代半ば以降に海外のナイトクラブのスタイルとして定着していたウェアハウス・パーティやレイヴ・パーティを開催するクラブというものを湾岸地域の倉庫ビルを一棟使って巨大に展開したものであった(ひとつのビルを丸々クラブにしてしまう営業の形態は、パラダイス・ガラージやセイント、ダンステリアなどニューヨークのダウンタウンにおいてはごく普通に存在するものであった)。お立ち台に立って極彩色の扇を振って流行のハード・テクノでひとしきり盛り上がったジュリアナのお客さんが家路につく頃、わたしたちは終電近くのガラガラの山手線で田町の駅に降り立った。それぞれの異なるふたつの種族は、深夜の田町駅近辺の閑散とした薄暗い街路でいつもすれ違っていたのである。お金をかけてオシャレをした、キラキラに着飾っている、ワンレンとボディコンで知られるジュリアナ東京の客層と、薄汚れたモッサリした上着を着込み、裾を引き摺るようなダボダボのズボンで薄暗い道の端っこを歩くゴールドの客層は、見るからに全く違う系統のものであったことだろう。

わたしたちは、店の前にできている行列を何とかクリアしてゴールドに入店すると、足早に一階の一番奥のコイン・ロッカーに向かい、そこに上着やバッグを預けて身軽に踊れる体勢を整え、上の階から聴こえてくるハウスのビートに合わせてすでに上半身を大きく揺らし弾ませながら、ダンスフロアへと向かう鉄骨が剥き出しの階段を勢いよく駆け上がっていった。そこにいたわたしたちには、どこにも着飾ったオシャレさはなかった。どうせ三階のダンスフロアはほとんどスモークだらけで薄暗く、数メートル先も見通せないような状態であった。なので、そこにオシャレしてゆく意味はまったくなかったのである。

実際のところ、ゴールドにはばっちり着飾ってパーティする気満々で来ているオシャレな人々も多くいた。だが、小汚く貧相な身なりのクラブ・キッズもダンスフロアにはいっぱい詰めかけていて、様々なタイプの人々(夜遊び好きな芸能人や深夜のテレビ番組で見掛ける怪しげな人、芸能やマスコミの関係者などもあちこちにいた)、様々なレヴェルにいる人々が、何となく同じような目的をもって、巨大スピーカーから降り注ぐハウスという太く響くダンス・ビート中心の音楽に引き寄せられて、薄暗い倉庫ビルの三階の奥にある天井の高い広く大きなダンスフロアにごちゃごちゃと群がってきていたのである(初期のゴールドのダンスフロアは、まだ贅沢な造りの板張りの床にはなっておらず、壁や床はコンクリートが剥き出しのまさに倉庫の中そのものという雰囲気であった/非常にラフなウェアハウス・パーティ的なムードがそこにはあった)。

まだ20代前半だったわたしは、どんなに汗をかいてもいいような、くたびれた古着のシャツにぶかぶかのジーンズやペインターパンツという、よくいえばアシッド・ハウス以降のヒッピー的な感覚にグランジのトレンドを取り入れたスタイルの、DCブランドを重視するような当時の東京的なオシャレにはほど遠い、半ば意識的にダサめを狙った服装で常にダンスフロアにいた。動きやすく踊りやすいという点から、足元は80年代のパンク時代の名残りで踵のすり減ったボロボロの8ホールのドクター・マーティンであることが多かった。

1990年、エイベックスが出していた無料ディスコ情報誌『ビートフリーク』が中心となって最新のユーロビートのヒット曲をまとめたコンピレーション・アルバム・シリーズ『スーパー・ユーロビート』が誕生し、六本木のディスコ、マハラジャのノリを全国津々浦々のローカルDJやディスコ・マニアに伝える機能を果たしていた。しかし、そんな『スーパー・ユーロビート』もまた時代の流れに合わせて哀愁のユーロ・ディスコから速くて硬いテクノのビートへと徐々に路線変更してゆくことになる。当時、ジュリアナ東京ではお立ち台に上がったワンレン・ボディコンのギャルたちはテクノ(ハードコア・テクノやブレイクビート・テクノ)でフィーヴァーしていた。そんなディスコ好きな若い女性層をターゲットとしてテクノ人気を煽り立てていたのが、紛れもないエイベックスであったのだ(かつてテクノといえばネクラなニュー・ウェイヴ少年が人目を忍んでコソコソ聴くものというイメージがあったが、エイべックスはそこを大きく転換させたのである)。そして、エイベックスは、ジュリアナ東京を中心とする新しいユーロビートを牽引するレコード会社となっていった(ゴールドも中期から後期にかけては、いつまでもブラック・ボックスで盛り上がるディスコ的なダンスフロアに変質していた。これは、ある意味ではグッとジュリアナ東京の側に接近しエイベックスの手中にまんまと落ちていたのだともいえるだろう。その頃には、かつてゴールドのダンスフロアに群がっていた多くのハウス・キッズたちは、新しくオープンした西麻布のイエローへと頻繁に足を向けるようになっていた。初期のイエローは、マンションの地下階のさらに奥まったところにある狭い階段を下りてゆき、それを一番下まで降りたところにある人ひとりがやっと通れるような狭い入口を通り抜け、一枚扉を隔てた向こう側にやっとダンスフロアがあるという、実に穴蔵めいた強烈にアングラ臭が漂っている場所であった。湾岸地域の巨大なスペースであったゴールドの開放感とはまったく真逆な感じのする地上の世界の喧騒や馬鹿騒ぎからは完全に隔絶された文字通りのアンダーグラウンド・クラブであったのである)。

その後、ハウス・ミュージックの歴史上において最も成功したインディペンデント・レーベルといえるストリクトリー・リズムをはじめ、90年代の中期から後半にかけて一時代を築いたエイト・ボール、イタロ・ハウス時代から広い視野で良質なダンス音楽を追求し続けたイルマなど、当時のハウス音楽業界における有名レーベルからリリースされるハウス作品が、次々とエイベックスを通じて日本のマーケットに紹介されてゆくようになった。バブル崩壊以降、時代の狂騒と迷走の象徴となっていたジュリアナ東京が閉店(94年8月31日)し、新たにダンス音楽のマーケットに向けた商品を開拓することが急務となっていたとき、そこで目を付けられたのが90年代という新しい時代に世界的な盛り上がりを見せていたアンダーグラウンドなクラブ・ミュージック、ハウスであったようだ。エイベックスはそれを、それまでのディスコの常連たちにも受け入れてもらえるサウンドとして、分け隔てなく広く売り込んでいったようなところがある(テクノで盛り上がるジュリアナからよりディスコ的なサウンドを求めていた客層が、早くからイタロ・ハウスがプレイされていたゴールドへと流れていっていたような背景もあったのだろう)。

エイベックスのハウス戦略は、主に系列会社のカッティング・エッジや傘下のレーベルであるリズム・リパブリックを中心に行われていた。リズム・リパブリックは、エイト・ボールやシェルター、リリーフなどの旬のUSハウス・レーベルからリリースされる作品をライセンスして、12インチ・シングル二枚分の楽曲をひとまとめにした、2イン1のお得なCDミニ・アルバムを編集し、二色刷りの簡素なジャケット・デザインでこまめにリリースをしていた。そのジャケットの隅にはご丁寧にも“Professional Use CD For DJs”(DJのためのプロ仕様のCD)というクレジットが印刷されており、それが一般の市場向けというよりもプロのDJ向け(なかなか最新のハウスのレコードを入手できない地方のディスコDJ向け)のリリースであるということが、ジャケットの色味やデザインなどとともに強くアピールされていた。エイベックスは、流行やブームの根幹としてのクラブやディスコの現場での受容の状況をとても重要視していたようで、そういうところからハウスという音楽をより一般的なレヴェルにまで広めようとしていたのだと思われる。ディスコのダンスフロアで人気のサウンドから歌謡曲のプロダクションに取り入れられてお茶の間にまで浸透していった、かつてのユーロビートの盛り上がりと同様の形を想定して。

そうした過去に日本においてダンス音楽のブームを作り出すことに成功したノウハウを、ここでも活用しようとしたのであろうが、ユーロビートやジュリアナ東京のハード・テクノなどでは通用した手法は、ちょっと特殊な特質をもつハウスという音楽に関しては上手く応用させることができなかったのではなかろうか。ユーロビートとハウスは、やはり根本の根幹の部分からしてかなり違う音楽であるのだ。よって、ハウスは、全国津々浦々のディスコから火がついて、遊び盛りの若者によってカーステレオでガンガンにプレイされたりFM放送の番組を通じて聴かれるというような、ちょっとヒップでオシャレな雰囲気をもつ人気のサウンドにはならなかったのである(正しくは、なりきれなかったのである、であろうか)。一部のイタロ・ハウスなどは一般のレヴェルの音楽リスナーの耳にも受け入れられ、瞬間的に許容されたようなところもあったが、ほとんどのハウスのトラックは、地味なビートが延々と続くだけの楽曲としては平坦なもので、どこかエキセントリックなムードがあり一般的な音楽リスナーには取っ付き難いものとして受け止められていたのであろう。それは、ユーロビートのヒット曲のようにビートと一体になったメロディのある完成された楽曲として聴くことはできないようなもので、そこには日本人好みの過剰なまでの哀感や情感の押し付けのようなものも全くなかったのである。それは、自分からそのサウンドを能動的に楽しみ、かつまたダンスして聴き流してゆくしかないような音楽であった。だがしかし、ただそれを聴き流しているだけでは、それはいつまで経っても耳より先の身体には入ってはこずに、まさにただ聴き流されるままになってしまうのである。

週末の夜、海外から名のあるアンダーグラウンド・クラブDJを招いて行われるイヴェントが、西麻布にあったナイトクラブ、イエローで開催されていた。そのダンスフロアには数百人ものリアルなハウス・サウンドで踊りたい欲求を抱いたダンサーたちが詰めかけ、ほとんど寿司詰めの状態でホットな盛り上がりを見せていた。地下の薄暗い空間は、大音量のビートとグルーヴで満たされ、ものすごいエネルギーで溢れかえっていた。そこでロリータ・ハロウェイの「Love Sensation」のような誰もが知っているガラージ・クラシックがプレイされた日には、完全にハンズ・イン・ジ・エアー状態で爆発せんばかりのピークタイムをダンスフロアは迎えることになる。一面に熱気が充満し、誰もがロリータと一緒になって声を張り上げて歌っていた。これ以上の盛り上がりをみせたら、人の数からいっても発散されるエネルギーの熱量からいっても、もはやこの規模のダンスフロアには収まりきらなくなってしまうのではなかろうか。いつもいつもスピーカーの近くの暗いダンスフロアの片隅でふらふらと踊りながら、大きなミラーボールが吊り下げられた虚空を見上げて眺めつつ、そんなようなことを薄ぼんやりと考えていた。

だがしかし、そんな風に考えていたりしているうちに、それなりに地下のパーティの規模は大きくなっていたようである。そして、フランソワ・ケヴォーキアンとダニー・クリヴィット、そしてジョー・クローゼルという三人の大物DJによるボディ&ソウルなどの破格の集客が見込めるイヴェントやパーティは、六本木の外れに位置する西麻布のイエローから六本木の中心地に建つヴェルファーレ(94年、ジュリアナの閉店から約三ヶ月後にエイベックスが手がけてオープンさせた巨大ディスコ)に場所を移して行われるようになっていた(2002年5月1日)。

90年代の後半頃だったと思うが、何かのイヴェントに際に初めてヴェルファーレに足を踏み入れた。妙に長い赤い絨毯が敷かれた豪勢な階段を登って建物の中に入場するやいなや、とても場違いなところに来てしまったような感じにとらわれた。きっと、ヴェルファーレに行きつけている人たちやそこで働くスタッフなども、六本木らしさのカケラもないわたしたちが恐る恐る店内に入ってくるのを見て、とても場違いな人ばかりが入ってくると思っていたことであろう。くたびれたジーンズを穿き、よれよれのネルシャツを羽織った、実に小汚いファッション。背中には重そうなリュックを背負い、いくつものレコード店のレコード袋を抱えている。そんなあまりにも場違いな私たちを見る、ヴェルファーレに相応しいスタイルの六本木での夜遊びに適したオシャレをしてきている人々の視線は、とても冷ややかなものに感じられた。

マスターズ・アット・ワークのふたりが、ラテンとディスコという音楽的なルーツとなるサウンドに回帰し、ハウス経由のクラブ・サウンドのプロダクションのひとつの到達点ともなる大きな音楽的試金石を打ち立てたニューヨリカン・ソウルのアルバムも、日本盤は97年にエイベックスからリリースされた(ハウスはハウス以前のその元ネタとなっていたサウンドの音楽的な高尚さや厳粛さや高い完成度に大真面目に立ち返ってゆくことで、ハウスらしいハウスらしさを欠如させてしまうことにもなるのだということを、ニューヨリカン・ソウルというプロジェクトのアルバムは奇しくも示していた)。この頃すでに、もはや東京のクラブ・シーンにおいても、普通に週末の賑やかなパーティを彩るダンス音楽の一種となっていたハウスには、かつてのような時代の主流や中心から溢れて外に逃れ出たキッズたちを酔いしれさせたアンダーグラウンドな匂いはさっぱり嗅ぎ取れなくなってしまっていたようなところは明らかにあった。

いろいろと時代は大きく変わっていた。今思えば、とてもすさまじい勢いで。90年代という時代もまた大きな曲がり角をいくつも曲がりに曲がって、もはやバブル期の残り香を漂わすだけでは完全に立ち行かなくなって、あちらへこちらへとそれぞれにばらばらに迷走し始めていたのである。どんどんと前へ前へと進んでいると思えていた道は、実はとても急な下り坂であって、わたしたちは歩いているというよりも勢いをつけて時代に飛び込んで思いきり転がり落ちていたようなものであったのかもしれない。気がつけば、六本木や渋谷や池袋に当たり前のようにあったウェイヴはひとつもなくなっていた。多くのハウスのレコードを取り扱っていた輸入レコード専門店のシスコも、ゆっくりと街の雑踏の中に埋もれていって、やがてぷっつりと消え入ってしまった。そして、イエローはイレヴンに改名し、しばらくしてその終幕のときを迎えた。その後、あのヴェルファーレもまた閉店した。ずっと逃れ続けていたエイベックス的なものの大きな動きの渦の中に、あらゆるものが飲み込まれてゆき、その巨大な資本の利潤追求のエネルギーによって発生した大きな渦巻きがスーッとまるで嘘のように消えてゆくと、そこに元々あったものは全てすっかりなくなってしまっていたのである。そして、今は六本木の一等地にそびえる高層ビルの中に移っているエイベックスだけが、時代の勝者として荒みきった薄汚れた街の大地からは遠くかけ離れて、ひとり勝ち残っているようにも(今は)見える(後に、エイベックスは港区三田に移転している)。

結局のところ、何もかも時代の変化から逃れ切るなんていうことは最初からできないことであったのだろう。それでも、アンダーグラウンドのオルタナティヴなカルチャーの流れは、今もずっと奥底の部分を流れ続けてはいるはずだ。そして、それはエイベックスのような大資本によって掬い上げられることは、これからもまずないであろう。ずっとアンダーグラウンドでオルタナティヴであり続け、エイベックス的な大資本による上等で上質な経済活動のサイクルからは目も向けられずにずっと逃れ続けられるものなのである。それは、バラバラに散って、個別に孤立をし、ささやかに流れ続けている、アンダーグラウンドの文化の傍流たちの系譜である。もはや、これらの流れが、ひとつにまとまって、あの頃のイエローのダンスフロアのような異様なまでの熱をもつようなことは決してないのであろう。

ハウスを取り戻すというのはデジタル文化からアナログ文化への移行に近いものがあるので、そこに生きている人間の価値観そのものを変える作業が必要かもしれませんよね。少なくとも今のデジタルで超資本主義の社会はどこか間違ってると思えないと、あの時代のようなエネルギーがあるものがうまれてこないだろうと思います。

ヴェルファーレに象徴されるディスコ以降のクラブの空気感をも巧みに吸い込んだエイベックス的(=六本木的な)クラブ・パーティの流れというのは、今ではロック・フェスや商業主義的なレイヴや現代版ディスコにおける所謂(一般的な娯楽や遊興としての)パーティといったものによって見事に受け継がれている。この流れや傾向は、さらに拡大し、パーティは、ただの何の意味もない巨大な娯楽産業そのものへと加速して突き進んでゆくことになるのだろう。そのうちに、クラブとは、公営のカジノに併設された、豪華な造りの巨大な複合遊興娯楽施設の中にある飲んで踊れるスペースのことを主に指す言葉となっていってしまうのかもしれない。それは、アジアや欧米からの富裕層の観光客を集める、公的に保護された一大観光資源となり、そこには国家の税収の一部を担うほどの集客と売上を見込める、大きくきらびやかな極上のダンスフロアが出現することになるのであろう。

そして、そうした空疎で刹那的な喧騒の周縁に、またしても世界と社会の中心地から溢れてしまったものたちの吹き溜まる、無許可で無法なる新しい形のダンスフロアのような場所が出現することになるのかもしれない。かつてのロフトやギャラリーやパラダイス・ガラージやウェアハウスやミュージック・ボックスのような、そんな世界への絶望と未来への希望とため息と歓喜が入り混じるエラン・ヴィタルなフレッシュな空気に満ちている場所が。そうした人々の魂の交流や感情の交感の中から、本当に新しい時代の新しい価値観に根ざした新しい人類の生が芽生えてくるのかもしれない。そこは、今ここにある経済や社会のシステムを管理し滑らかに動かすために稼働しているビッグデータやマイナンバーとは無縁の場所である。その大きな社会や世界における汚れがさらなる汚れを増殖(拡大再生産)させてゆくサイクルから解放されたダンスフロア的なユートピアという場所においてこそ、新たなる人と人のつながりや人間の生き方のようなものが、その遥かかなたにアウラの光のように見いだされてくるようになるのではなかろうか。そして、そこから新人類が歩んでゆくべき新たな道が形作られてゆくことになるのであろう。

(付録)人間の進歩のステップ

第一の段階…剥き出しにされた自己保存の本能。暴力と闘争によって生存が勝ち取られる。本能のままの所有。そこでは、あらゆることが自由である。何ものも抑制しない。何ものも抑制されない。

第二の段階…機械論的世界。ロゴス、理性による自己規律。法と倫理が、万人による万人に向けた闘争状態をおさめる。モダンな社会、近代社会の確立。

第三の段階…モダンへの疑問と反省。はたして、理性だけを頼りにしていてよいのか。機械的に制動する社会は、何かを社会の入口の前に置き去りにしてしまっているのではなかろうか。機械論的な世界観だけでは、こぼれ落ちてしまうものがあるのではないか。人間の本能というもの、人間の中の自然を、再確認する。そこには、理性が不要なものとして片付けてしまったものがあるはずである。そこに、人間というものの奥底に、おさめておかなくてはならぬもの、おさめておいたままではならぬもの、を見いだすことで、モダンを問い質す。

ダンスフロアとは、機械論的な社会というものの在り方が全てではないことを再発見する(ことのできる数少ない)場のひとつである。それは、雑多なものたちが集い、入り混じるところであり、それぞれに個性的すぎて簡単にひとまとめにすることはできない反集団的な個体が集団化してうごめく空間である。

集団の内部には、それぞれに個性的な個体として、より善く/より良く生きたい、より豊かに生きたいという思いが、充満し、蓄積され、沈殿する。ダンスフロアにおける超個性の交雑が表出させる、個性的なものを排除する社会への異議申し立てのアクションは、それが理性による社会の形成よりも以前の社会の在り方を思い起こそうとする方向性をもつことになるだろう。それは、幾分か非合理主義的なものへも目を向けることであり、そこには野蛮へと堕する危険性も大きく口を開けて待ち構えているはずだと、しっかり認識しておかなくてはならないという面もある。社会への異議申し立てに触発された、真摯な反省によって、社会的な人間が理性の拠り所を失い、理性を忘却することを肯定する動物状態へと戻ろうとするような反知性主義的な方向への動きが加速してしまうこともあるだろう。だが、それらは、機械論的な社会に対して反抗の意思と態度を示し、異議を申し立てる、ある種の反動的な動きを作り出してゆくことにもなるのであろう。だが、そういったものは、ダンスフロアが根本的に(それが場として出現する度に形成される)原初状態において目指していたものと全く同じ方向性をもつものではなくなってしまっているものでもあるのである。

反集団的な個体としてあった超個性とは、理性による(社会的統制のための)自己規律をベースとする社会/コミュニティを、より良くより豊かに高度なものとするための新しい善なる生の様式・形式の確立を求めているだけのものでもあったのである。しかし、それは理性による自己規律による(人間のための)人間の拘束を、より徹底的に強化することを求めるものでは決してないことは把握しておいてもらいたい。画一的な機械論的世界を、より豊かで多様なものとして変革し変容させてゆこうとする、新たな思考と思想の萌芽のひとつが、そのダンスフロアという場所に(野生の状態で)芽吹いているということでなのである。そして、それはさらに外側に向かってゆこうとしている。いざともなれば、中央に集合し凝固したままになったものたちを置き去りにしてででも。しかしながら、それは何ものも外側に除外・排除しようとするものではない。エキセントリックなダンスフロアに外側というものは存在することはないのである。

(付録)わたしが言わなければならないこと

暴力は、希望などなしに正面から見つめられねばなりません。それぞれの人間存在が自分の内面で引き裂かれて生きているのと同じように、人間存在の間の互いの分裂も生きられています。それゆえに、ただそれゆえにこそ、人間が自分自身の攻撃性を、つまりは自分の生を破壊することは、もはや求められていませんし、それを祖国に限定された何かに服従させること、隷属させることなどは、なおさら求められていません。攻撃性は、限定されることも隷属されることもあり得ないのです。

ダンスフロアは、攻撃性も悪も排除するものではない。そこでは、攻撃性や悪を想起させる音楽、あえてそれを表現する音楽もプレイされるであろうから。「ハウスはダークな世界を体験させる音楽でもある」(嶋田徹)。ダンスフロアは、ありとあらゆる多様なものが寄せ集められる場所であるのだから、正義も聖なるものも清らかなものもそこにあるのと同じように攻撃性や悪も当たり前のようにそこにはある。最終的には、そこでダンサーたちが何を感じることができるのかが問題となる。引き裂かれた内面に触れること、それを見つめることが、感覚をさらに研ぎすますだろうし、その人間をより豊かにし、より善きものに近づくことができるようにもなるのであろう。

善の追求は、攻撃性や悪を否定しない。そこに攻撃性や悪があるからこそ、より大きく善の追求は押し進められてゆくことにもなる。善の追求の達成とは、全ての攻撃性や悪などが最終的には善なるものに結びつくことが明らかになったところに現出するものなのではなかろうか。あらゆる攻撃性も悪行も、気づいてみれば万人のための善なる行いになってしまうというユートピアが、それなのである。要するに、それがダンスフロアなのだ。

ウィ・アー・パロディ

トール・Sは、自らプログラミングしたドラムのビートを用いたハウス・ミュージックで深いパッションをひとつのトータルなサウンドとして具現化させていた。また、そのハウス・トラックの上で、まるで自らの感情を発散させるかのように、そしてそれを聴くものに直接語りかけるかのように、鍵盤を叩いてソロを弾く。その音色は、ときにゴスペル音楽のオルガンのソロのような響きをもって聴こえる。しかし、生粋の日本人であり信心深いキリスト教徒でもないトール・Sに、はたしてゴスペル音楽のオルガンを弾くことができるのだろうか。もしも、それがそれっぽいメロディや音階や展開をもったものであったとしても、それはゴスペル音楽のオルガンの演奏のパロディとして弾かれたものでしかないのではなかろうか。おそらくそれは、それっぽさの域を越え出るものではないのであろう。極端なことを言えば、それは海外から来たばかりの外国人が日本語を話すときに、ぎこちない片言の喋り方になるような感じに音の響きとしては実はかなり近いのではなかろうか。基本的に無宗教である日本人の大半にとっては、キリスト教の宗教音楽の一形態であるゴスペル音楽のスピリットの奥底の部分までは、そう簡単には表現できないものであろうから。母国語以外の言語を習得する場合に、文法や定形ばかりにとらわれていては、いつまでも片言のままの発音となってしまうのと同じことである。発話者の心がこもった言語でなくては、それは相手にしっかりと伝わることはないのだろう。元々、日本人のトール・Sは、それを弾くことのできる環境で生きているでのはないのだから、それがパロディとなってしまうことは仕方がないことなのである。文化が違い、吸っている空気が違い、食べてきたものが違い、歴史が違い、伝統が違い、感覚的なものの捉え方が根本的な部分で違っている。そんな日本人であってもゴスペル音楽のオルガンを弾くことは技術的には決して不可能なことはないのだろう。だが、それをスピリットが語る次元にまで深めて表現しようとするには相当な修行が必要とされることであろう。

トール・Sのそれは、すでに確立されている(伝統的な)様式の美を認識した上での模倣であり、決してスタイルの簒奪などではなく、最高度のパロディとして弾かれるゴスペル風のオルガンなのである。しかし、その作品がプレイされるダンスフロアにおいては、それがリアルでオリジナルなものであるか、もしくはパロディであるのかということは、あまり問題にはされない。厳密に確認してゆけば、そこに鳴り響いているのは、全てがパロディなのであろうから。ダンサーたちは、どんなときもパロディで踊らなくてはならないものなのである。そして、ダンサーたちの踊りもまた、厳密にはリアルでオリジナルなものではなく、どこまでもパロディでしかないのだ。80年代後半にニューヨークのアンダーグラウンド・クラブ・シーンで大流行し、90年にマドンナに曲の題材として取り上げられ「Vogue」というポップ・ハウスのヒット曲を生むこととなったヴォーギングというダンスのスタイルがある。これは、19世紀末に創刊された名門ファッション雑誌『ヴォーグ』のモデルがカメラマンにカメラを向けられて、次々と異なるポーズをとってゆく光景をディフォルメして、それを見るものに対してより強烈に自分の容姿を見せつけるための形式へとパロディ化し、ダンスのスタイルにまで昇華させてしまったものである。これは、ニューヨークのゲイ・ダンサーたちがハウスと呼ばれる一種の疑似家族のような(家的)ダンス集団に所属し、その家ごとに魅せるダンスの華麗さを競い合うハーレムのボールルーム文化の発展の中で生み出され、スタイルとして築き上げられていったものであるという。そこでは、実際のファッション雑誌『ヴォーグ』のモデルたちのポージングの単なるパロディとしてだけでなく、どこまでそのスタイルの表出というものを突き詰めてゆけるるかが問題となってくる。全身の感覚を研ぎすませたダンサーは、ポーズからポーズへの細い綱を渡って、どこまでも流れを遡り、パロディの世界の旅を楽しむのである。ただし、そこまで最初から研ぎすまされていなくても、ダンサーは踊ることで自然に感覚が拡張されて、そこにあるパロディであるものに様々なものを引用・参照して盛り込んでゆくことができるようになってゆく。それを身体において感覚することで、表現としてのパロディの世界も拡張されてゆく。そうしたパロディのパロディを(次々と)生み出してゆくダンスが、ヴォーギングやランウェイといったダンスフロアでの特異なダンス表現へと結実してゆくようになるのである。

トール・Sが弾くキーボードによるソロ演奏に、それがパロディ的に表現しているものであるはずの参照元のゴスペルのスピリットを感じ取ってしまうことで、そこで踊るダンサーたちはダンスフロアを俗世間の全てから解放されて自由に振る舞える本当の教会のような場所だと思い込み、そこに魂の救済を見出してしまうことになるのかもしれない。また、そのパロディに接して教会やゴスペルとはちょっと違ったものを見いだすものもいるだろう。ダンサーの感覚は、どこまでも研ぎ澄まされ拡張されてゆくものであるから。トール・Sのキーボード・ソロに、どんなに隠そうとしても隠しきれない東洋的なオリエンタルな香りを嗅ぎつけ、それに触発されてなぜかヴォーギングを踊り出してしまうものもいるかもしれない。かつてニューヨークには、忍者と名乗るダンサーがいた。その忍者こそ、マドンナのヒット曲「Vogue」の振り付けを手がけたウィリー・ニンジャである。ハーレムのドラァグボールにおいて自らが率いるニンジャ一家とともに活躍していたウィリーは、89年にリリースされたマルコム・マクラレンによるヴォーギング讃歌「Deep in Vogue」にヴォーカルで参加し、そのMVにおいて華麗なるダンスを披露している。その後、マドンナやマルコム・マクラレンをも虜にしたハーレムのボールルーム文化を扱ったドキュメンタリー映画『Paris Is Burning』(91年)が正式に公開されると、ウィリー・ニンジャは世界的に名の知られたトップ・ダンサーとなる。ヴォーギングは、とても東洋的なダンスのスタイルであるといわれる。そこには、西欧のダンスにはあまりない素早い動きが急に静止する手足の動作や、激しいダンスの中に唐突に非常にゆったりした動きが差し挟まれたりすることがある。そうした手足の動きに、日本の能や舞踊、そして歌舞伎などにみられる東洋的なダンスに相通じるものを感じ取るものがいたとしても決して不思議ではない。ゆったりした緩慢な動きと瞬間的な俊敏さの合一こそ、相撲に代表されるような最も東洋らしさを感じ取れる身体動作であるとともにヴォーギングというダンス・スタイルの根幹にあるものとほぼ同じものでもある。ある意味では、雑誌『ヴォーグ』のモデルも相撲の関取も全く同じような間合と立合の世界で勝負しているのだといえるだろう。ウィリー・ニンジャもまた、その名前からして明らかであるように多大なる東洋の文化からの影響の下に自らのヴォーギングのスタイルを築き上げ磨きあげていったことは間違いないところである。だがしかし、ダンスフロアでは、それが誰による何のパロディなのかということは全く問題にはならない。多くの名もなきダンサーたちが問題にするのは、そこで鳴っている身体を躍動させるためのビートやサウンドについてだけであり、そこから感じられ、そこで感覚できるものが、全ての表現へと連なってゆくのである。

中国系アメリカ人であるダニエル・ワンは、ディープ・ハウスのプロデューサーでありディスコDJであるとともにヴォーギングのエキスパートでもある。彼もまた、そこにある東洋的な匂いに反応し、自らのルーツの部分と相通じるものをそこに感じ取っていたのではなかろうか。それゆえに、ゲイ・コミュニティに誕生したヴォーギングを自らの文化研究の対象として掘り下げていったのだろう。そして、トール・Sがプロデュースしたトラックに合わせて、真っ先にダンスフロアでヴォーギングを踊ってみせるのもダニエル・ワンである。彼は、そこに東洋的な匂いを嗅ぎ取り、アジア人として共振し相通ずるグルーヴ感のようなものを感じ取っているのではなかろうか。

自分のソロはブルース・コードで演歌ですよね。そこら辺は中村八大氏の存在は大きいかもしれません。彼の音楽もまたデキシーランド・ジャズやニューオーリンズ・ジャズ、スタンダード・ジャズといったものに大きく影響されています。ジャズのエッセンスが含まれている日本の演歌も数多くありますよね。現にNHK演歌番組のバックバンドはジャズのビッグバンドであったりします。それ故、坂本九のSUKIYAKI SONGがアメリカで大ヒットしたことはとても自然に思えます。

トール・S本人は、自らが弾くキーボード・ソロに作曲家の中村八大からの影響があると分析している。ジャズなどのアメリカのアフリカン・アメリカンによる黒人音楽(20世紀のポップ・ミュージックに取り入れられた黒人音楽)からの影響を日本の歌謡曲に取り入れた中村八大は、61年に発表した坂本九が歌う「上を向いて歩こう」でビルボード誌における全米ナンバーワン・ヒットを記録している。つまり中村八大の書いた楽曲もまた、アメリカの黒人音楽のパロディであり、その舶来の音楽スタイルを融合させた日本の伝統的な民謡や演歌の先鋭的な(二重の)パロディでもあったのである。そして、日本人としてハウスのプロデューサーとなったトール・Sの音楽性の中にも、そうした中村八大のハイブリッドなパロディの魂や精神性はしっかりと受け継がれていて、そのキーボードによるソロ演奏は中村八大のパロディのパロディともなる黒人音楽のスピリットと東洋的オリエンタリズムを感じ取らせるものとなっているのである。

アフロなビートとハウス

ニューヨークのハウスというと力強く打ちつけられるドラムのビートと太いベースラインが基本であり、そこにソウルフルなヴォーカルがのり、情感たっぷりな曲調がドラマティックに展開されるという印象がある。しかし、ニューヨークのハウスのダンスフロアといえば、乾いたプリミティヴなドラムが延々と打ち鳴らされる(だけの)ディープでダークなトライバル・ハウスのサウンドは絶対に欠かせないものであったりする。照明の明かりがほとんどない真っ暗なダンスフロアで、どこかの部族の一団が叩いているかのような太鼓の音を大音量で浴びながら、ひとり黙々と踊る。すると、自分が未開の地に生きる密林の部族の一員か、遥か数万年前に生きていた原始の人に(時間を遡って)なってしまったかのような錯覚に陥ることがある。完全に原始人の感覚になってスピーカーから放たれるダンスのビートの反復に反応して身体を動かしていることに気づくのだ。そのときダンスフロアにいる自分は現代社会に生きる現代人ではなくなってしまっている(ように感じられる)のである。そして、そこがダンスフロア(というもの)であることすらも、すっかり忘れてしまっている。部族の太鼓が鳴り響くその真っ暗な空間は、鬱蒼と茂るジャングルの奥深くであるかのように錯覚されていて、しっかりと内観に向いている目には踊りの周囲に密林の光景すらもがありありと見えている。我を忘れて別の誰かになることができ、ここではないどこかに行けてしまう。そんなハウスというダンス音楽が特質としてもち、そのシンプルでピュアなサウンドにおいて特化させていた素晴らしさの部分を、まざまざと感じられるサウンドとビートが、トライバル・ハウスには備わっているのである。

トライバル・ハウスとは、80年代にも盛り上がりをみせていたアフリカ系アメリカ人のアフロセントリズムの思想に基づくアフリカ回帰への強い思いを表現したアート作品の一形態としてクリエイトされていたものとも考えられる。そして、アフリカのトラディショナルなトライバル・ビートと、ハウスという四つ打ちビートを基調としたダンス音楽との相性が、すこぶるよかったこともあり、若いアフリカ系アメリカ人のプロデューサーの制作のモティーフとしても好んで取り入れられることになっていった。また、それはハウスという音楽の領域だけに限られたことではなく、88年にアルバム『Straight Out Of Jungle』をリリースしたジャングル・ブラザーズなどもヒップホップ・グループとしてアフロセントリズムに根差したメッセージ性を強く打ち出していたところがある。当時は、南アフリカの人種隔離政策(アパルトヘイト)に抗議する反アパルトヘイト運動が、国連などの国際機関への働きかけを中心に世界的な盛り上がりをみせていた時期であった。そして、そうした国際的な動きに突き動かされる形で南アフリカ国内でも改革の大きなうねりをともなう動きが起こり、80年代の終わりとともにアパルトヘイト政策は遂に撤廃されてゆくことになる。この時代が大きく変わり揺れ動いていた時期に、ニューヨークではハウスという音楽がクラブ・シーンにおいて興隆しつつあったのである。そのような意味で、トライバル・ハウスは、南アフリアの反アパルトヘイト運動の動きと密接に呼応してもいた部分もあった。89年にアパルトヘイト政策を方向転換しようとするフレデリック・デクラークが南アフリア大統領に就任し、90年2月11日に反アパルトヘイト運動の活動家、ネルソン・マンデラが約27年間に及んだ(不当な)収監から釈放された。このとき、南アフリカの劇的な動きには、西ドイツのベルリンの壁とともに世界中の大きな注目が集まっていた。そして、これと前後する時期にマンデラの解放をテーマとしたトライバル・ハウスの傑作もいくつか制作されていた。その中のひとつに数えられるのが、ネルソン“パラダイス”ローマンがアフリカリ名義でニュー・ジャージーのイージーストリートからリリースした「Out Of The Jungle」(90年)である(この楽曲には、フルートの演奏でブルージーンも参加している)。この「Out Of The Jungle」では、シンプルで素朴なトライバルなビートと擬音によって醸し出されるジャングルの雰囲気、そして低いトーンのアフリカの伝承歌的なヴォーカルによって、獄中のマンデラが常に抱いていたであろう自由の希求の声や、南アフリカの黒人住民の数十年に及ぶ差別と抑圧からの解放への思いと叫びが表現されていた。そうした楽曲に込められた思いとは、直接にマンデラや南アフリカの人々のことを歌ったものであるとともに、ニューヨークという大都会、コンクリート・ジャングルに暮らすものたち(アフリカ系市民)にとっても、そのまま(不当なる抑圧や人種的差別からの解放という部分で)共有できるものでもあったのだろう。それゆえに、ニューヨークのダンスフロアはアフリカ系のビートを取り入れたトライバル・ハウスを静かな熱狂と郷愁の念をもって受け入れていたのである。

90年代、ニューヨークのハウス・シーンにおいてトライバル・ハウスは徐々にダンス・サウンドとしての進化を遂げてゆくようになる。95年にデイヴィッド・モラレスがブルックリン・フレンズ名義でナイト・グルーヴスよりリリースした「Philadelphia」には、ジャングル・ドラムスと題された7分以上に及ぶドラムスのビートとパーカッションをメインにしたミックスが収録されている。ここでは、トライバルなトラックがプエルトリコ系のモラレスのルーツ・ミュージックであるラテン・ジャズのパーカッション群によるセッションと渾然一体となって分厚いハウシーでバウンシーなグルーヴを形成している。また、DJ・ピエールは92年にストリクトリー・リズムよりリリースした「Muzik」のザ・トライバル・ワイルド・ピッチ・ミックスと題したヴァージョンにおいて、ループするハウス・ビートと上モノのフレーズがゆっくりジワジワと展開してゆく90年代のDJ・ピエールの代名詞ともなっていたワイルド・ピッチ・スタイルのトラックに、乾いたパーカッションのトライバル感とオリジナルのシカゴ・アシッド感覚を盛り込んだ、約9分にも及ぶ非常にマッドなサウンドを生み出している。そして、後にDJ・ピエールはアフロ・アシッド・プロジェクトなる名義でも活動するようになるが、このあたりの実にベタなプロジェクトのネーミングからは、DJ・ピエールにとって熱いグルーヴ感が持続するアフロなビートとトリッピーなアシッド音が、常にその創作の起点となっていたことが窺い知れるようでもある。また、マイアミ出身のラルフ・ファルコンとオスカー・ゲイタンからなるマーク(マーク・ボーイズ)は、カリブ海のラテン・ミュージックやアフロ・キューバン的なパーカッションと芯の太いトライバル・トラックを融合させた独自の浮遊感とエレクトロ感覚をもつマーク・サウンドで旋風を巻き起こした。彼らが作り出した斬新な音の質感をもつディープかつエモーショナルなハウス・スタイルは、インターセプターやリバティ・シティ、ファンキー・グリーン・ドッグズなどの名義を使ってリリースされた数々のヒット作で確認することができる。92年にマークよりリリースされたインターセプター名義での「Together」は、芝浦のゴールドで冨家哲が凱旋DJを行った際に延々とグルーヴ・コミッティの「I Want You To Know」とのロング・ミックスでプレイされていて衝撃を受けた思い出がある。マークの生み出すサウンドには、それまでのニューヨークのハウスにはなかったような独特すぎるほどに独特な質感があった。そして、その救いがたいほどにディープでべっとりとした重心の低い漆黒のサウンドは、当時の時代の動きの中で沈み込むように孤絶していたハウスヘッズたちの気分にも実によくフィットしたのである。

その後、純粋にDJが使用するダンスのためのトラックとして誕生したハウスも楽曲として市場で流通するための商品化の傾向が強まっていったことで、制作面でも音楽性の追求が目指されるようになり、アフロセントリズムに則したルーツの再検証や再認識の作業もより音楽的に深められてゆくことになった。それにともなって、トライバル・ハウスのサウンドもより本格的かつ意識的にアフリカという大陸へと向かい接近してゆくこととなる。そうした動きにおいて主導的な役割を担っていたのが、ジョー・クローゼルである。92年にクローゼルがインスタント・ハウス名義でジャングル・サウンズよりリリースした「Awade」は、まさにリリースとともにニューヨークのハウス・シーンにおいてインスタントなセンセーションとなった。インスタント・ハウスは、古くからパラダイス・ガラージの周辺のシーンでDJとして活動していたクローゼルを中心にスタン・ハトザキス、トニー・コンフュージョンによって結成されたユニットであり、ジャングル・サウンズは90年代初頭にこの三人による作品をリリースするために設立されたレーベルであった。また、それらの活動の根幹に位置する場所として、新たなニューヨーク・ハウスのムーヴメントの中核をなしていたのが、クローゼルとハトザキスによって切り盛りされていたイースト・ヴィレッジのダンス・ミュージック専門のレコード店、ダンス・トラックスであった。「Awade」は、まさにジャングル・サウンドなプリミティヴでパーカッシヴなトライバル・ビートに、サックスやキーボードによるソロを延々とフィーチュアしたアフロ・ファンクのテイストをこってりと盛り込んだ、土着的かつトリッピーな傑作トラックであった。当時、デイヴィッド・モラレスとフランキー・ナックルズによるデフ・ミックス・プロダクションズやロバート・クリヴィリスとデイヴィッド・コールによるC&Cミュージック・ファクトリー、スティーヴ“シルク”ハーレイやモーリス・ジョシュア等によるIDプロダクションズなどが、次々とメジャーな音楽シーンで活躍したことによって、ハウスが商業(主義)的な方向に向かう動きが大きく顕在化してきていた中で、アンダーグラウンドのハウス・トラックらしい香りがむんむんとしていた「Awade」は、そのシリアスすぎるほどにシリアスなサウンドの魅力によってオールドスクールなハウスヘッズやガラージ・フリークにも熱狂的に受け入れられていた。そして、そうしたシリアスなダンス音楽の復興の流れを受けて本格的にアフロ・ビートやアフロ・ファンクとハウス・サウンドを融合させたトラックが、90年代後半にかけて非常に高いクオリティで制作されるようになってゆく。ジョー・クローゼルは、96年に設立した自らのレーベルであるスピリチュアル・ライフ・ミュージックでの活動を通じて、そうした動きの中心的な存在となってシーンを先導していた。また、ダウンタウンのナイトクラブ、ヴァイナル(元シェルター)では日曜日の午後に行われるパーティ、ボディ&ソウルが、同じく96年にスタートしている。このパーティで、クローゼルはヴェテランDJのダニー・クリヴィット、フランソワ・ケヴォーキアンとともにレジデントDJを務め、音楽性を深め幅を広げつつあった90年代後半のハウスというものの形を、次々とジャンルのボーダーを越えてゆくスピリチュアル・ライフ・ミュージックのプロデューサーとしてだけでなくDJとしてもそれを表現し体現する存在となっていった。そして、ダンス・トラックスの店舗はディープ・ハウス・シーンの人々が交錯し交流する場所となり、スピリチュアル・ライフ・ミュージックとボディ&ソウルを両輪に据えムーヴメントの中心で大活躍するクローゼルは新たな時代の寵児となり、トライバル系/アフロ系のハウスをプロモートしてゆく重要な役割を果たしていたのである。当時のアフロ系のハウスに関しての大まかな全容は、ナイト・グルーヴスよりリリースされていたコンピレーション・シリーズ『Abstract Afro Lounge』においてほぼ確認することができる。90年代の終わりから00年代の初頭にかけて、四作のコンピレーション・アルバムがシリーズでリリースされており、ジョー・クローゼルが手がけた楽曲をはじめブレイズやケリ・チャンドラー、ロン・トレント、アナンダ・プロジェクト、デニス・フェラーなどによる往時のニューヨークのアフロ・ハウス/トライバル・ハウスの熱気の高さを伝える作品が、シリーズ全編に渡ってみっちりと収録されている。

グローバリズムの時代、あらゆるものが国境を越えて自由に(もしくは制限をされながらも)動き回っている。しかし、富というものだけは、一部の強欲で力が強く声の大きいもの(だけ)に独占されてしまい、その代わりにあらゆる汚物や汚染ばかりが際限なくそこら中にまき散らされ続けているようだ。そして、ハウスは、シカゴやニューヨークやヨーロッパだけのものではなくなった。シカゴのアンダーグラウンドのゲイ・クラブでの誕生から30年以上が経過し、今では南米やアフリカの人々もパーティとなればハウスのビートで踊っている。そして、アフリカにもハウスを生み出すプロデューサーや、そのトラックをプレイするDJがごく普通にいる。アフリカのハウスは、彼らにとって非常に身近なところにある音楽であり、幼い頃から親しんで骨肉化しているトラディショナルなアフロ・ビートのエッセンスを、濃密に受け継いで(もしくはパロディ化して)いるものである。その意味では、クドゥロやクウェイトといったアフリカ産のダンス・ミュージックとの極めて近しい匂いを、そこに嗅ぎ取ることもできるだろう。そして、当たり前の話ではあるのだが、アフリカのハウスは、やはり生粋のアフロ・ハウスなのである。さらに、そこには、かつてニューヨークやシカゴという遠い異国の都市でハウスが一世を風靡していた頃のジョー・クローゼルやブレイズ、ラリー・ハードやマーシャル・ジェファーソンなどの作品から強い影響を受けていると思われるサウンドを聴き取ることもできる。そこでは、ミスター・フィンガーズを思わせるジャジーなコード感やブレイズのようなソウルフルな歌唱のメロディが、しっかりと大地に足のついたアフロ・ハウスのトラックと見事に同居しているのである。

21世紀という新たな時代を迎えて、再び世界の辺境の地で息衝きはじめた新たなるハウスのサウンドを、母なるアフリカの大地が寛容にも受け入れたということであろうか。そして、その新たなサウンドの発火点では奇妙な逆転現象も起きている。アフリカのアフロ・ハウスは、元々のルーツとしてあった伝統のビートを土台にして、そこに様々なアフリカ外の世界のサウンドを(グローバルに)取り入れようともしている。そこでは、今まさにアフリカのエレクトロニック・ダンス音楽にとっての、開国や文明開化とルネッサンスといえるような様々な動きが一斉に巻き起こっているともいえるのではなかろうか。おそらくは、手っ取り早く人気者になれそうなEDMの世界へといきなり向かうものも多くいるのであろうが、自らのルーツのアフロ・ビートに意識的にとどまろうとしている(アフリカのアフロセントリック思想に自覚的な)ハウスな志向性をもつものも少なからずいるようだ。このままアフリカにおいて21世紀のハウス・ミュージックは、その始源にあったアフロ・ダンス・ビートとともに、どのような発展を遂げてゆくのか実に気になるところではある。それは、欧米の音楽シーンにおいてと同じように既存のサウンドに接木された狂い咲きの徒花として終わるのであろうか。それとも新たなるアフリカ音楽のトラディションを築き上げていくことになるのであろうか。

ニーチェのハウス・マニフェスト

ニーチェは『善悪の彼岸』において、「「善悪の彼岸」という危険な定式と関係する」来るべき「哲学者の一つの新しい種族」について書き記している。これは第二章の「自由な精神」の結尾をなす箴言四二から四四にあたる部分であり、この著作において最も重要な意味をもつ箇所のひとつとなっている。

さて、ニーチェのいう来るべき新しい種族とは何のことなのだろう。それは、未来に起こることを見通したような危険な思想の表明である。哲学する未来の種族は、はたしてどこに到来するというのか。ニーチェは、間違いなくそこに旧来の価値観からの解放を見ている。「極めて狭隘な、囚われた、鎖に繋がれた種族の精神」には足を踏み入れられない(内部の外部たる)場所こそが、「哲学者の一つの新しい種族」が出現し、自由な精神とともに善悪の彼岸に到達する場所なのである。

『善悪の彼岸』が、ニーチェ自らの手によって男爵ばりの遣り方で出版されたのは1886年のことであった。しかして、その原稿が書かれたのは、84年から85年の前半にかけての時期であったことは、ほぼ特定されている。ニーチェのもつ千里眼が、『善悪の彼岸』の執筆時に約百年後の未来の世界を軽々と見通していたとしても何ら不思議ではない。来るべき「哲学者の一つの新しい種族」とは、そうした未来のヴィジョンの中に見いだされていたものと考えて間違いはないだろう。

すると、ここにある箴言とは、約百年後にアメリカのシカゴのゲイ・クラブのダンスフロアに出現するハウスについて書かれたものなのではないかと思えてきたりもするのである。19世紀の末、すでにニーチェはハウスのダンスフロアとはいかなるものであるのかを、恐るべきことにまるでちゃんと見知っていたようですらある。そして、その「「善悪の彼岸」という危険な定式と関係する」センシティヴに誤解を恐れてアウトサイダーであることを貫こうとする場所について、約百年前の時点でかなり詳細に書き残していたのである。「哲学者の一つの新しい種族」の先鞭として、危険を怖れずにそれについて書くことは、この偉大な人物にとってのひとつの義務であり責任であったのであろう。

よって『善悪の彼岸』の箴言四二から四四は、ニーチェによって書かれたハウス・マニフェストとして読まれるべきものであるとも考えられる。そして、これはニーチェを引き継ぎハウスを引き継ぐ未来の「哲学者の一つの新しい種族」についての大いなる予告文でもある。おそらく、今から約60年後に、ニーチェがここに記したハウス・マニフェストの本当の意味を、その執筆から二百年が経ってようやくわれわれは知ることになるのであろう。

箴言四二