【学科】千葉市立打瀬小学校

前回からの続きです.

平成18年の一級建築士「学科」試験に出題された知識です.

【計画問題コード18121】正しい記述かどうか?

「千葉市立打瀬小学校」(千葉県,1995年)は,クラスルーム,ワークスペース,アルコーブ,中庭等をひとまとまりにした空間を,低,中,高学年ごとに配置し,多様な学習展開への対応を図っている.

【解説】

「千葉市立打瀬小学校(シーラカンス,1995,千葉市)」は,幕張新都心住宅地区に新設された小学校で,外部に対して,フェンスも門もなく開かれている.住民が駅への移動のショートカットで使えるパスと呼ばれる路地のような空間によって,誰もが自由に校内を横断できる.1階の教室であれば部外者でも近くまでアプローチできてしまう.まさに,地域の日常とつながりあった学校であり,家の延長のような学びの場と言える.地域にとっては,子ども達の生活風景を間近に感じることができ,一方,子ども達は,地域の日常を身近に感じながら,家庭の延長のような安心感に包まれながら学校生活を過ごすことができる.一般的な学校建築特有の閉鎖的で,日常と隔離された同調圧力のようなものから子ども達は開放されている.

オープンスクール形式(教室の壁を取り払い,多様な学習活動が同時にできるような広い空間を中心に計画された授業形式)が採用され,内部においてだけでなく,外部(敷地外)に対しても「壁がない学校」の新しいモデル像としてその後の学校建築に大きな影響を与えた先駆的な建築作品である.

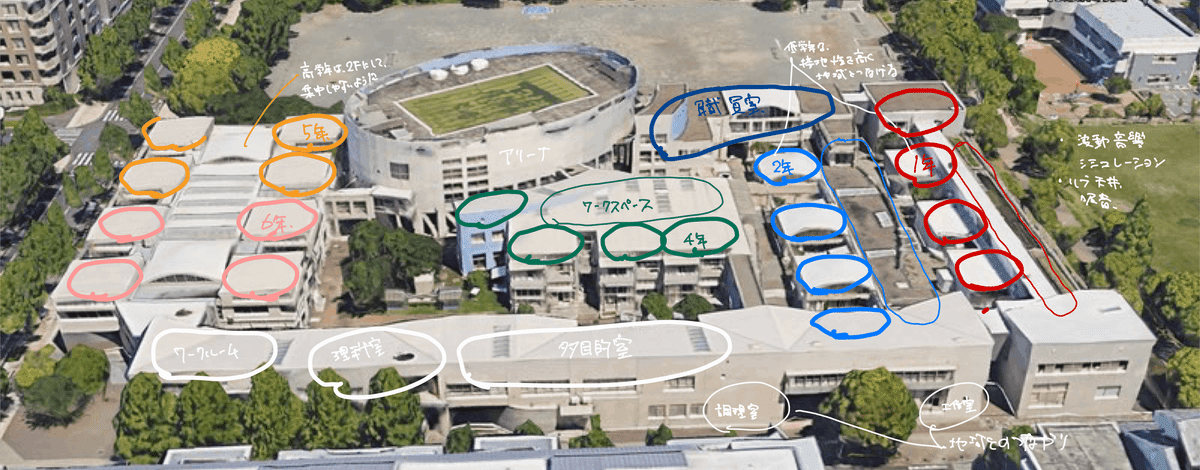

クラスルーム(教室),ワークスペース(オープンスペース),アルコーブ,中庭等をひとまとまりにした空間が低,中,高学年ごとに配置されている.各学年の昇降口も各ゾーンに分散配置している.教室配置を中庭を挟む南北配置にすることで,各教室に充分な採光・通風を確保し,外部空間もまた学習活動の場として積極的に活用する等,内外を問わず,多用な学習展開に対応できるように計画されている.

尚,中庭やアルコーブなどを介して教室と教室の間に一定の距離を保つ配置は,オープンスクール形式特有の音の問題の解決を試みている.

内部と外部がつながり,開放的に連続していく,風通しのよい学びの空間が,子ども達と地域を主役とした学校生活の魅力を引き出している.開校から10年後に低学年棟も増築された.

【解答】〇

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?