【日本建築史】組物(斗と肘木)について

前回からの続きです.

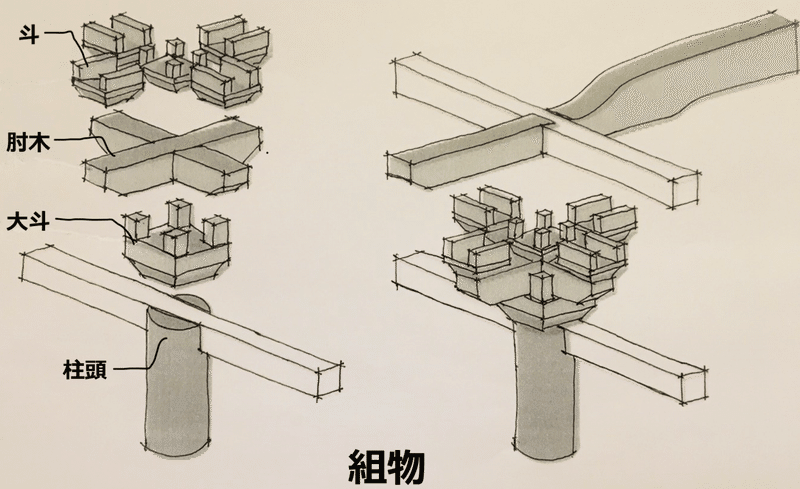

仏教の伝来とともに日本へ伝わった寺社建築のスキル.その中で,注目すべきなのが『組物』です.寺社建築では屋根に瓦を使うことで雨漏りしにくくなりましたが,屋根荷重は一気に重くなりました.それを木材の骨組み(柱と梁)で支える際,問題となるのが柱頭と梁の接合部の強度です↓

この接合部分の強度を高めるために発明されたののが『組物(斗(ます)と肘木(ひじき))』です↓

ようは,破断しやすい接合部の応力をやわらげるため,荷重を負担する面積を広くし,応力度(=単位面積あたりに発生する応力)を小さく抑える工夫です.

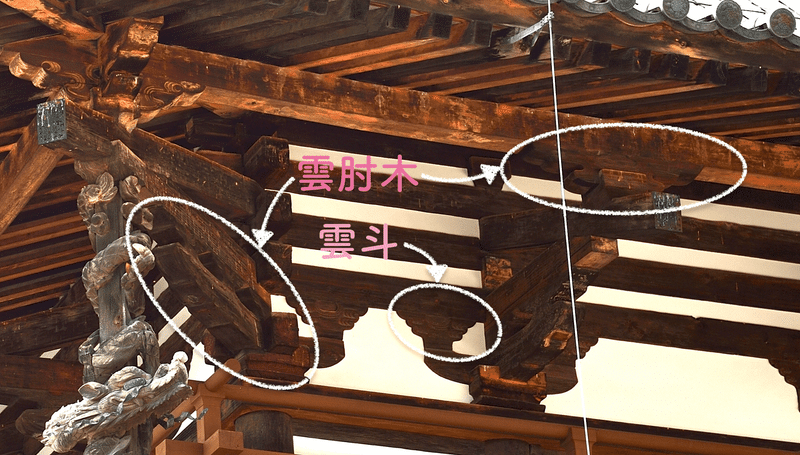

このように構造的に必要な組物ですが,それを雲形に彫刻することで装飾性を高めたのが,法隆寺金堂に代表される飛鳥様式にみられる『雲形組物』となります↓

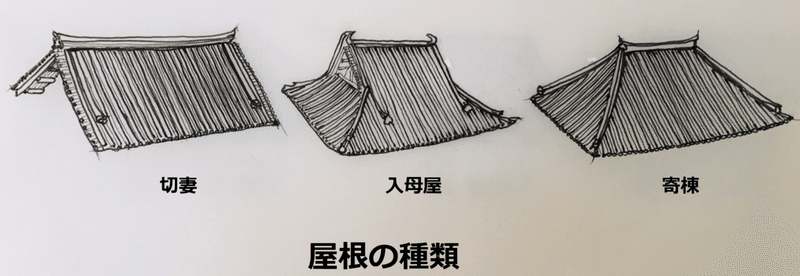

構造的な問題解決に加えて,さらに,重い瓦屋根が雲の上にフワっと浮いてるような演出性をデザインしている.寄棟でなく,入母屋屋根とすることで,さらに,最上部の屋根が軽く感じませんか?

これが建築の面白さであり,美しさであり,感動を与えるチカラでもあります.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?