【学科】都営高輪アパート(用途/集合住宅)

前回からの続き【建築作品を学ぼう♪】シリーズ

今回は,戦後,焼け野原となった東京での団地誕生ストーリー.

その先駆けとなった都営高輪アパート.

【時代背景】

1923年 関東大震災(マグニチュード7.9)

1945年 3月10 東京大空襲 都内の1/4の建物が破壊され,

100万人以上が家を焼き出された.

1945年 8月6日 広島に原爆が投下

1945年 8月15日 終戦

1955年 終戦からたったの10年で戦前の経済水準に回復

1956年 もはや戦後ではない(経済白書に記載された流行語)

1964年 東京オリンピック(有色人種の国で初の開催)

同時に,東海道新幹線(東京〜新大阪)の開通

→終戦からたったの19年で,オリンピックと世界初の高速鉄道を実現.

上記1954年〜1973年までを高度経済成長期という.

・新しい工場が次々に建設され,国家規模で生産量が増加.

・洗濯機,白黒テレビ,冷蔵庫の三種の神器が各家庭へ普及.

・国民の暮らしは便利になり,豊かになっていく.

・年平均10%前後の高水準の経済成長率.

・国内総生産がアメリカに次いで世界第2位の経済大国へと躍進.

■解説

~↓↓↓1分で解説!YouTubeショート動画↓↓↓~

●都営高輪アパート(1947年/昭和22年)

太平洋戦争(1945年)による深刻な住宅不足を背景に,終戦後初の公営集合住宅,いわゆる団地として計画された.戦後,焼け野原となった東京において,資金もなく,建築資材の確保すらままならない状況の中,これからの日本の団地モデルを実現させるべく,住宅の不燃化にこだわった鉄筋コンクリート造が目指された.

これには,苛烈な反発があった.鉄筋コンクリート造は,木造の数倍ものコストがかかるからだ.焼け野原となった東京の住宅供給問題について,質よりも量(=1住戸でも多くの大量供給)という意見が多数派を占める中で,最終的に,量よりも質が優先することに決めた.

とは言え,当時の日本は敗戦国としてGHQ(アメリカ)の支配下にあり,建設資材となる鉄やセメント等は,GHQから特別に配給してもらわねばならない.使用するコンクリート量を最小限に絞るため,庇などは取っ払われ,ラーメン構造でなく,壁構造という前例のない工法が採用された.使用するコンクリート量の節約,施工の簡素化,柱の無い間取りを可能とするためだ.

こうして,戦後初のRC造集合住宅が焼け野原に建ちあがった.

また,様々な社会階層,家族構成の世帯を入居させて各種の生活調査もこの

高輪アパートで行われた.このアパートの成功をきっかけとして,鉄筋コンクリート造の団地が大量供給されるようになる.木造住宅が密集していた時代に比べて,大幅に不燃率を向上させることができた.現在は解体され,建て替えられている.

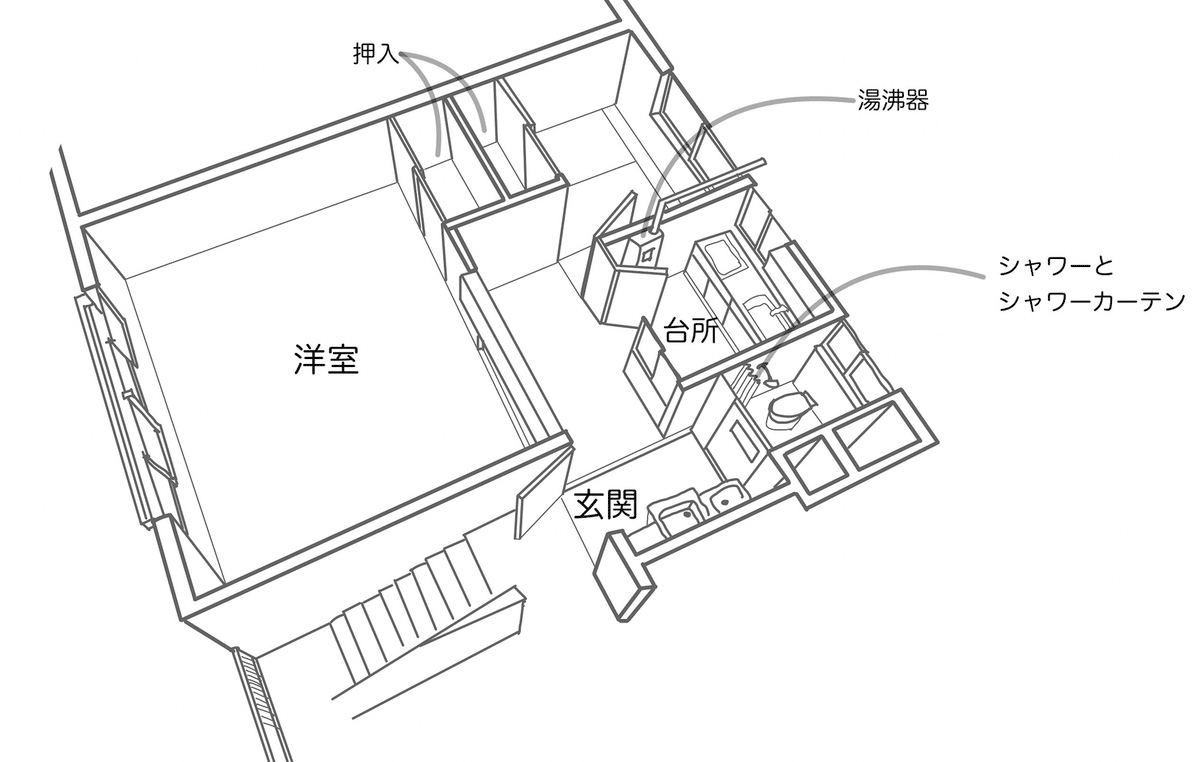

住戸は,6畳と8畳の2つの居間,台所と洗面,便所という間取りとなっている.初期の同潤会アパート(コチラ)の住戸面積が6畳と4畳半の28㎡(8.5坪)だったことと比べると,一回り大きい39.5㎡(11.9坪)の広さがある.

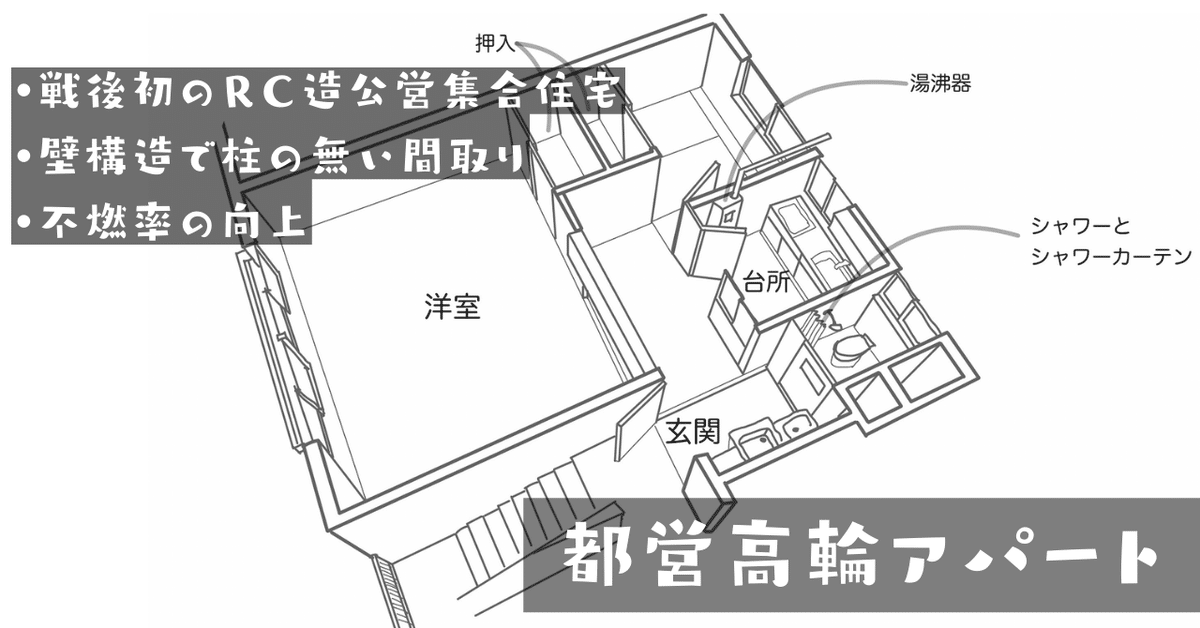

実験的に2戸だけ,洋室を設けた洋間プラン(↑図)もつくられた.これらのプランが51C型(コチラ)へと進化していく.

■学科試験ではどう問われる?

平成3年(1991年)の一級建築士「学科」試験で問われた知識です↓

【計画問題コードh03252】正しい記述かどうか?

東京都高輪アパートは,第二次世界大戦後初の本格的な鉄筋コンクリート造の公営集合住宅である.

【解答】〇

■まとめ【サマリーキーワード】

●都営高輪アパート(1947年)

✅戦後初のRC造公営集合住宅

✅壁構造で柱の無い間取り

✅不燃率の向上

■建物概要(製図試験対策用)

●都営高輪アパート(1947年)

【建 物 名】都営高輪アパート

【竣 工】1947年

【階 数】地上4階建て

【構 造】鉄筋コンクリート造

今回は以上です♪

次の建築作品へ続く.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?