中世ヨーロッパ 採石から建築まで超概要(1)採石と輸送

初めに

中世ヨーロッパでの石造建築に関する資料が見当たらなかったので、自分で調べた内容を備忘録代わりに纏めます。良い資料を知っている方がおられましたら、教えてください。

1.建築に使われる石とは

主に建築に使われる石は「貝殻や動物の死骸が積み重なったもの」が何百年、何千年とかけて、圧縮された物。様々な石があるが、石灰岩は貝殻や骨が原料になっているというのが、ポイント。

切りだされた石は壁や彫刻に使われ、破片は石灰モルタル(接着剤)の原料になる。さらに、石灰は畑に蒔ける。土壌改良に役立つため、現代の農業でも石灰を使っている。

ファンタジー創作をする上でのポイント:石造建築が発展している国は、大昔に海の底だったか大規模な地殻変動があった。でなければ、建築に適した石を手に入れづらい。

ファンタジー創作をする上でのポイント:石造建築をする過程で石灰が大量に取れるので「現代知識で無双するぞ! 畑に石灰を蒔くと良いよ!」みたいなことは、異世界人がとっくにやっているはず。動物や人間の糞便も、地域や時代によって異なるが、肥料の他にも様々な用途で利用していた。

2.石を得る方法は大きく2つ

古い石造建築を再利用する

掘る

1つめ:既存建築の再利用

これが最も簡単な方法。中世ヨーロッパでは「ローマ帝国時代の遺跡や家」をぶっ壊して再利用した。

貴重な文化遺産だから大事に残そうなんて考えはありません。

ファンタジー創作をする上でのポイント:古代遺跡の神殿があったとしたら、建築材として再利用したい人が真っ先に解体する。

2つめ:掘る

石を掘る。再利用できる石造建築物がなくなったので、掘ることにします。

3.石の堀り方

石の堀り方は大きく3つあります。

丘を水平に掘る

地面を斜めに掘る

地面を縦に掘る

それぞれ簡単に説明します。

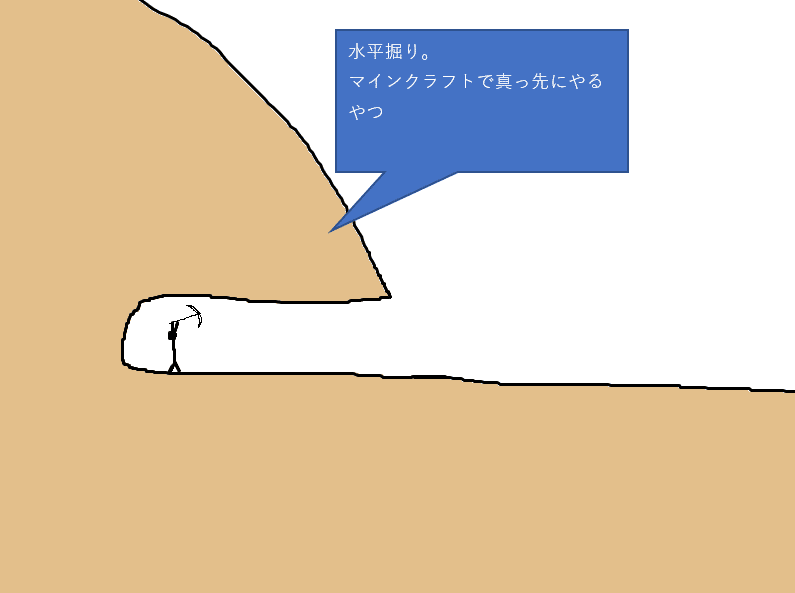

1つめ:水平に掘る

丘の斜面を真っ直ぐ掘っていきます。最も簡単。13世紀頃こうしていた。パリの世界遺産になるような古い石造建築は、だいたい12~13世紀頃から建築が始まっている。つまり、石の需要が上がっている。やがて、丘を掘り尽くすので、新たな手段が必要になる。

パリの写真を見ると、何処までも平らな地面が続いているのは、実は丘を掘ったから。昔はもっと起伏があったらしい。

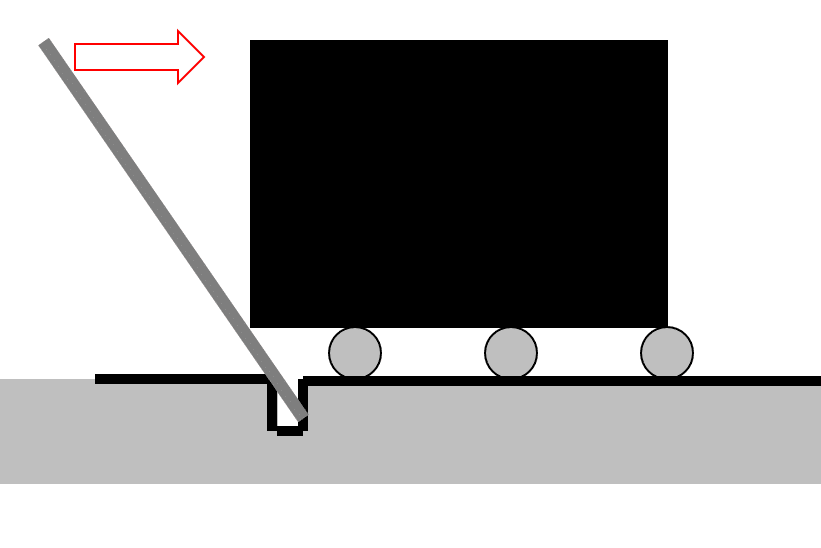

2つめ:斜めに掘る

地下駐車場への入り口みたいなスロープを掘る。しかし、斜めの穴が邪魔になる。

3つめ:縦掘り

穴掘り3つ目にして最後の方法。縦に掘る。縦に掘る方が、掘る面積が少なくて楽。

採石場から建築現場まで石を運ぶのは重くて大変だが、縦掘りなら建築現場の近くに有っても邪魔にならない。

これらの採石場の形態の変遷は、ゲーム『マインクラフト』を遊んでいる人はイメージしやすいかもしれない。ある程度の道具(梯子や、迷子にならないための松明)があれば、真下に掘っていくのが、最も楽で効率が良い。

4.縦に穴を掘るやり方の工夫

穴の周囲に盛り土をする。水が流れこまないし、石を荷車に乗せるときに楽。

リス車(ハムスターやデグーが走っているやつ)で石を吊り上げる。リス車の外側を人がよじ登って、体重でまわす。

なお、塔や城壁の上などで石を吊るときは、人が中に入って歩くタイプのリス車を用いた。

ファンタジー創作をする上でのポイント:城や城壁は早くて数年、遅くて数十年とかかる。だから、ファンタジー世界でも建築途中の建物が多くあるはず。戦闘で破壊されることも多いだろう。城壁や城の上にリス車が乗っていて、日中は常に工事の音が響いているのが、中世の街の日常だったはず。

5.抽出面から石を切り抜く方法

木で稲架(稲を干すときに作る台)のような台を作り、紐を垂らす。紐は一定間隔で、輪が付いている。その輪に「先端が尖った鉄の棒」を通す。

これは「石工の槍」と呼ばれる道具。

紐を振って、除夜の鐘のように鉄棒で壁面を叩く。

通す輪の位置を変えて壁面を叩く。これを繰り返すことにより、縦一直線に、穴を開ける。

石を人力で運ぶときは、てこの力を利用した。丸太の上に石を置き、それを押す。地面に穴を掘って、そこに棒をぶっ刺してその棒を押せばてこの原理により、楽々石を運べる。

手押しの荷車も使用した。

6.動物に荷車を曳かせて運ぶ

中世には既に荷車が存在していた。

牛、馬、ラバが荷車を曳いた。

最もパワーがあるのは馬だが、牛も多く使われた。

牛を使うメリット

馬より数が多い。牛は農業で使用するので、どの農村にも一頭は居た

馬より雑に飼育できる。餌も適当で良い

骨格。馬は首が上に伸びているので荷車を引くと、肺を圧迫する。そのため全力を出せない。一方の牛は首が前に伸びているので、荷車を引いても肺を圧迫しない。

体格。馬より小柄なので、ラバと一緒に並んで荷車を引ける。牛とラバを横に並べて頭を木の板で繋げて、その板に荷車を取り付ける。

7.採石場の崩落対策

柱になる部分を掘らない

石を積み重ねて柱にする

石を積み重ねて壁にする。地下街みたいにする。店舗に相当する箇所には、採石時に余った瓦礫を詰めておく。

脱線豆知識。

ファンタジー作品に出てくるような貴族が乗る馬車は、かなり「後期」の存在。Wikipedia「馬車」によれば16世紀後半とのこと。

16世紀後半には、ヨーロッパ諸宮廷において馬車の使用が新しい流行として広まり

ここでのポイントは中世ヨーロッパにおいて「馬車の普及は16世紀後半」で「(人口増による)都市建設のための採石が13世紀」ということ。 つまり、先に街を作っているので、馬車が通ることを前提としておらず、道幅が狭い。

現存する城塞都市をストリートビューで見てもらえば分かるように、とてもではないが馬車の通れない道幅になっている。

つまり城塞都市(城壁内は土地が限られている)の道幅は狭く、馬車は使えない、ということになる。

ファンタジー創作をする上でのポイント:「身を護る」ために城壁を作る時代には馬車なんて存在しないから、城壁内の道は狭いということ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?