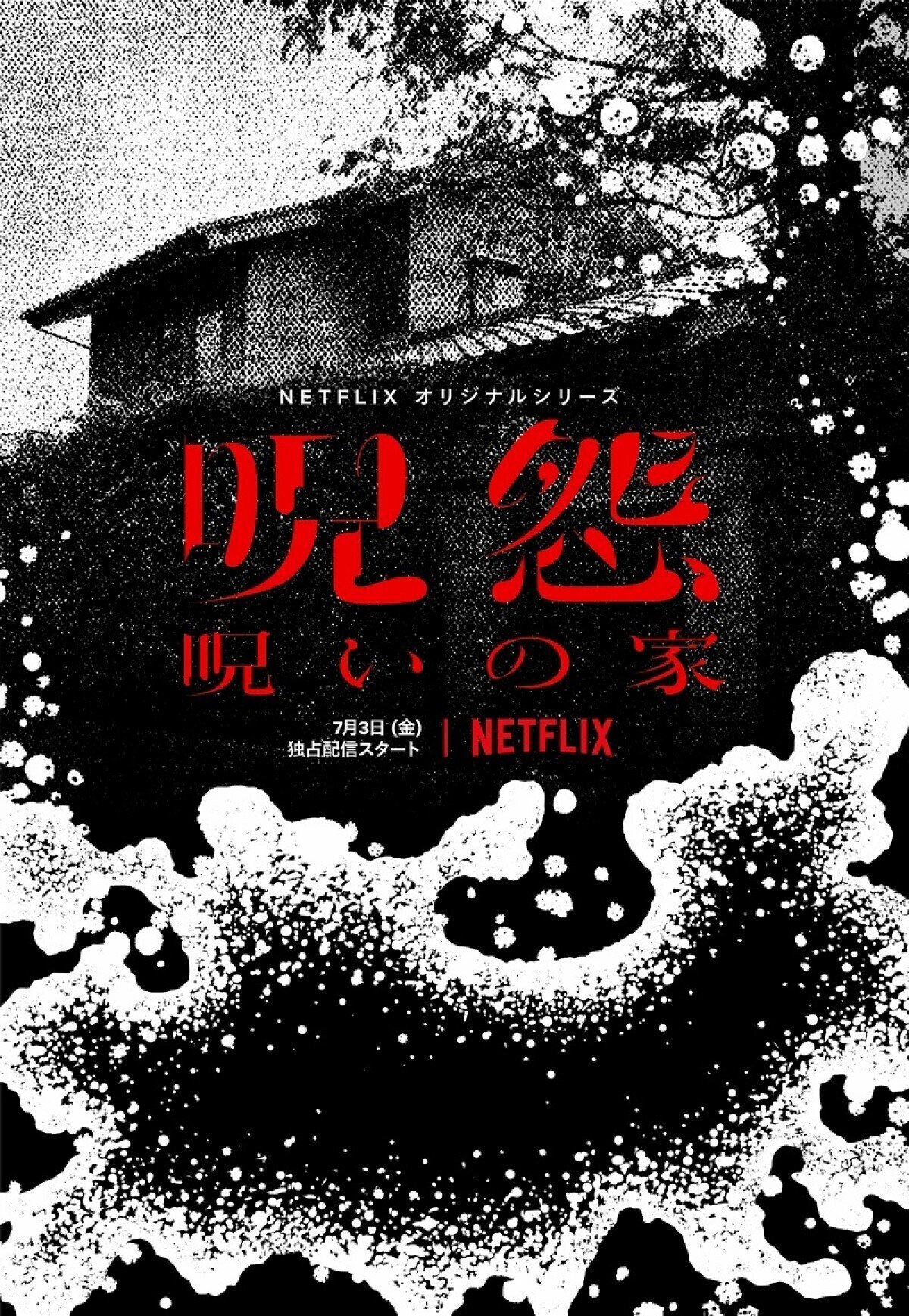

うぬぼれ配信映画夜話 第2回 三宅唱『呪怨 呪いの家』について① 高橋洋の作家性について

さて、第2回は『呪怨 呪いの家』についてです。問題点を含めて、語られ尽くされた感のある作品ではありますが、今一度考え直してみたいと思います。語るべきところが多い作品ですが、具体的な作品分析に入る前に、まずは今までの議論をまとめつつ、高橋洋の作家性からどのような作品かを考えてみたいと思います。

高橋洋という厄介な脚本家について

近年、日本映画のトレンドとして、映画監督同士が監督と脚本家で組み、それぞれの色をぶつけ合う、というものがあります。去年は賛否があったとしても、濱口竜介の脚本を黒沢清が撮った『スパイの妻』(2019)は日本映画を語るには避けては通れない作品でしたし、現在今泉力哉と冨永昌敬が組んだ『あの頃。』(2020)が公開されています。Jホラーでも、『呪怨』シリーズの生みの親である清水崇が「映画美学校で最も危険な男」との呼び声も高い内藤瑛亮を脚本に招いた『ホムンクルス』の公開がひかえています。

(*'ω'*)楽しみー

往々にして、そのような作品は作家性のぶつかり合いになりがちではあるのですが、そのたびに思い出してぞっとするのが、Jホラーの創始者の1人として挙げられる脚本家 高橋洋の監督を食ってしまう作家性です。何というか、この人、監督の色を消して自分の映画にしてしまう魔性の脚本家なのですよね。

そもそも、Jホラーのエポックとされている『リング』(1998)にしても中田秀夫のフィルモグラフィーからすると浮いている作品です。どちらかといえばこの人の本質は『ガラスの脳』(1998)や『カオス』(1998)に見られる男女の愛憎やメロドラマにあるとよく言われています。なのに『女優霊』(1996)をはじめとして、高橋洋が携わったJホラーにはそういった男女の機微が全く見られない。あの恐怖の思想に染まってしまっている訳です。

多分中田秀夫はロマンポルノほどJホラーに愛着を持っている訳でもないでしょうし、もう少し世代や世の出方が違ったなら多分三木孝浩のような青春映画ばかり撮っていたのではないかと思うと、それこそ『リング』に呪いのような業を与えられた作家なのかもしれません。だから、『殺人鬼を飼う女』(2019)や『事故物件 住んではいけない部屋』(2020)など、最近の作品の方が中田秀夫本来の持ち味が出ている気もします。

ともあれ、高橋洋はそんなほとんど監督の色を塗りつぶしてしまう、呪いのような脚本家なのです。それに対するは『きみの鳥はうたえる』(2018)で鮮烈な印象を残した三宅唱。さて、どうなる…とワクワクしていたのですが、そのような作家のぶつかり合いという点では少し期待と違っていたのも確かでした。編集権がプロデューサーにある点からも分かるように、一瀬と高橋の企画に技術を提供する職人監督としての役割に徹している風に見えます。だから、若者文化の描き方や在り方に三宅監督の色は見えるものの、『リング』同様、『呪怨 呪いの家』はやはり高橋洋の作家性が色濃く刻印された作品です。そこで問題となったのが、高橋洋とJホラーが抱えていたミソジニーだった訳です。

先行論と批判の整理

『呪怨 呪いの家』への評判の流れは2段階ありました。まずJホラーファンの大絶賛が起こります。90年代のJホラーの表現や空気を高度な撮影でアップデートした技術力と、中村義洋『残穢 住んではいけない部屋』(2016)と同様日本の歴史を踏まえたであろう批評性が称賛された訳です。しかしその後、主に女性に対する描写に対してジェンダーの視点から批判が為されていきます。その辺の議論はnoteで宮本法明氏がまとめていますので、一読をお勧めします。

リンクで引用されている鷲谷花「『リング』三部作と女たちのメディア空間——怪物化する「女」、無垢の「父」」(内山一樹編著『怪奇と幻想への回路 怪談からJホラーへ』森話社、2008年)は、Jホラーとジェンダーを考える上で基礎的な論文になっており、そこで主に論難されていたのが高橋洋でした。『リング2』(1999)観たら誰だってミソジニーだと思うわと私も思いますし、実際高橋洋はその後の作品でも女性同士の争いばかり描いていきます。『何がジェーンに起こったか』(1962)を踏まえた『おろち』(2008)は言わずもがな、『旧支配者のキャロル』(2012)も監督と女優の拮抗がドラマの軸でしたし、『霊的ボルシェヴィキ』(2018)もそのような色が出ていました。『呪怨 呪いの家』においても、本庄はるかと恋人の母親の関係性などは、そういった監督の気質が表れていると言えますね。実際、さらに踏み込んでJホラーと時代が抱えた問題点を指摘していたのが、大寺眞輔氏の批評です。

https://www.facebook.com/s.ohdera/posts/3113570968721871

大寺氏の論旨は、90年代のJホラー(ここでは『CURE』(1997)に代表されるサイコサスペンスも含まれるでしょう)で描かれた「日常の中に得体の知れない暴力が突然ヌッと侵入する」世界観には、小集団による世界の転覆を欲望する点においてオウム真理教のテロリズムと共通するメンタリティーが見られるという点にあります。自らの真理(絶対的他者=神のような第3審級、で合っているかしら)を絶対視する彼らには本来日常にいるはずの他者(相対的他者)が見えておらず、それ故に「絶対的他者の呪いを刻印された禍々しい存在」として女性が描かれ、物品のように扱われている、と。

夫は胎児のかわりに埋めた電話機が鳴る幻想に囚われます。それをひどく怖れます。それは深淵からの呼び声だからではないでしょうか。しかし、であったにしても彼は人間として恐怖し死ぬ。一方、女性たちの多くは暴力のフェティッシュな対象としてのオブジェとして扱われ、さらには絶対的他者に寝取られて「物自体」や深淵に繋がる穴とされてしまうのです。ここには強烈な男女の非対称性があります。

実際、大寺氏の指摘は時代背景を含めて、議論の土台とすべきものです。オウム的メンタリティーとホモソーシャル性、ミソジニーなど、議論すべきテーマが網羅されている。ですが、論の流れにどこか引っかかりを覚えるのも確かでした。

というのも、語り手の解釈と事実を混同した「夫は何か入れなければ別のものが出てきてしまうからだと答えました。」といったまとめ方(これはとても重要なことですが、第4話で夫はこんなことは言っていません。あくまで6第話において、主人公による事件の解釈として提示されたものです。)や、スラッシャー映画における女性の立場を男性社会に染まった男性に取り換えた黒沢清『地獄の警備員』をミソジニーと切り捨ててしまう辺りに顕著なのですが、大寺氏の議論は、少し大雑把に腑分けしすぎなように思えるのです。それは本作の「呪い」を「絶対的他者」の問題、つまり現実の卑近な感情と切り離してしまうことへの違和感とも言ってもいい。実際、大寺氏が回想するオウムは、絶対的他者の恐怖とは単純に言い切れない別の不気味さがあります。

私はあの頃学生で、住んでいた下宿の近くにある商店街の本屋に毎日通っていました。後で知ったのですが、実は本屋の2階にオウム病院があり、監禁されていた人がそこにも複数いたそうです。日常的で身近な風景の中にあんな巨大な暴力が存在していたことに当時ひどく恐怖を感じた記憶があります。

ただ大寺氏が「絶対的他者」を重視するのも理由があって、高橋洋が同質的な集団と超越論的他者としての神=虚構というテーマを描き続けてきた特異な作家だから、作家論の視点から見れば当然といえば当然な訳です。『旧支配者のキャロル』って題名からも分かるように、クトゥルー神話の熱狂的な信者ですしね。特に映画美学校を拠点としてからはそのテーマをとことん追求していて、超越論的な他者たる旧支配者=映画を呼び起こすための映画製作が描かれていた『旧支配者のキャロル』、同質的な集団による自家中毒的な諍いが描かれたのち、超越論的な他者としての亡霊が召喚される『霊的ボルシェヴィキ』と続いていく。そのドラマの軸になっているのが、女性同士の争いです。どちらも女性が最も超越論的な他者に近い存在として描かれていて、世界と真理の代弁者としての地位を女性同士が争う展開になっているのが特徴です。

→どの映画も大体こんなイメージ。

この展開に、ミソジニーが反映されているといえば確かにそうでしょう。ただ、そこには ルカ・グァダニーノ 『サスペリア』(2018)のような政治的な意図があるように見えます。高橋洋は無自覚ではなく、明らかにテーマとして「オウム」やそれに連なる政治的集団の問題を作品に取り込んでいます。『旧支配者のキャロル』の登場人物名がオウム真理教の信者からとられている点や、『霊的ボルシェヴィキ』の予告編に「極左過激運動」という文字が踊るのはそのためです。だから、大寺氏の指摘は、本質をついていながら錯誤している。高橋洋は無意識的にではなく、意識的にオウム的なものを作品に現出させようとしているからです。

高橋洋の思想

高橋洋がどんな思想を抱えた作家で、どう日本を捉えているのか。それが最も分かりやすいのが、『ユリイカ』に所収された庵野秀明『シン・ゴジラ』(2016)に対しての批評である「恐ろしいものには、もっとおそろしいものを」ではないでしょうか。

高橋洋はオールタイムベストに度々挙げるアニメ版『サイボーグ009』の1エピソード「太平洋の亡霊」を引き合いに出し、『ゴジラ』(1954)に日本人の矛盾した感情を見ています。

「恐怖でべったりと 裏打ち さ れ た罪悪の感覚」を観ているからこそ『ゴジラ』は日本人に親しまれた、と語る高橋の視点には、「狂気」という形容の下、日本人が内在する破滅願望が見据えられている。

だいぶ 話 が 回り道 をしたが、我々がゴジラという亡霊を見上げながら恐怖 に裏打ちさ れ た罪悪を感じるのは、我々が核を生み出した人類の一員だからでも、 そこに英霊たちを見ているからでもない。 もっと生々しく、しかし 決して口には出来ないこと、 ついになされることのなかった本土決戦への欲望が立ち上がるからだと私は思う。 大本営発の玉砕戦法といった人間 をただ ひたすら消耗するだけのブラフではなく、もっと我々一人一人の内に内在する、アメリカ兵を一兵でも多く殺し、しかし勝てる見込みもないまま 自らもまたギタギタになるしかないという破滅的欲望。現実には決してあっ てはならない、もし起こり得るとしても全力で回避しなくてはならないことを、我々は欲望しているのである。

『シン・ゴジラ』は後半ただの災害映画に成り下がるとする高橋の論理は「国民的な狂気」、日本人の自家中毒的な病理を見据えています。そしてそれは、政治家さえいなくなれば日本の団結力によって危機を乗り越えられるとする『シン・ゴジラ』の楽観主義への痛切な批判でもあったわけです。

この視座は当然、日本の年代記として編纂された『呪怨 呪いの家』の基調となっているはずです。あのシリーズで描かれたのもまた、「日本」という大文字が持つ病理、それこそオウム真理教が生むことになる土壌なのではないでしょうか。

次回予告 ー テクストの内部ともう一人の孤高について

ということで、いくつか先行する議論をまとめつつ、高橋洋の作家性から『呪怨 呪いの家』について考えてみました。如何でしたでしょうか。とはいえ、本題はここからです。

そもそも、『呪怨 呪いの家』でオウムが出てくるのは、テレビのニュース映像だけで、あくまで後景に見えるのみ。『残穢 住んではいけない部屋』のように歴史的事項が物語の核心に紐づけられる訳ではないため、オウムがテーマに盛り込まれる、といってもピンと来ないかもしれません。

しかし、そういった主題を考えるためには、そもそもオウムとは何だったのか、という主題に立ち返る必要があります。そのために、もう一人、孤高の作家と接続した上で、作品分析に入れたらと思います。ではまた次回。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?