【UniTreat-DX-journey】#6.ACP〜アドバンスト・ケア・プランニング〜後編

今回は、前回に引き続き、ACPをテーマに話していきます。

1.死に方を決めることは人生を生きること

前回の記事の終わりに、生命に重大な影響が生じた際の、意思決定を考えてみるために、具体例をあげました。さらに、これから、現在ACPについて深く考えていこうと思います。

※注意事項

ACPは非常に重要なテーマでありながら、個別具体によって、似たようなケースでも、その対応は全て異なります。それが、一人一人を尊重する医療、意思決定なのです。これから、挙げていくテーマは、実際の医療機関で画一的に決まっていることではなく、あくまで具体例を切り口として、ACPにまつわるテーマを考えているとうことをご理解ください。

重篤な基礎疾患(既往症)を持つご高齢の方がいるとします。かかりつけ医の先生の所にも定期通院していて、自宅では独居ですが、近所の住民とも顔見知りで、少し離れた都市部に家族も住んでいます。この方も、普段から「もう、私はよく生きた。突然倒れるような事があったら、そのまま逝きたい。それまでは元気に生きたい。」そう、かかりつけ医にも伝えていたとしましょう。さらに、家族もそれを聞いて、「そうだねー。でも、そんな事いわないでよ。」と笑顔で会話していたとします。ある日、日中に、自宅で倒れているのが発見されました。近隣住民より速やかに救急要請されて、地域の救急病院へ運ばれました。連絡を受けた家族は動揺しています。検査の結果、救命のためには唯一の治療として緊急手術が必要な状態とわかりました。けれど、手術自体は可能でも、その後に人工呼吸器が外せなくなったり、ご飯を食べられなくなったり、会話して動くことができるまでに回復する可能性はどちらかと言えば低い。そのように、医師から言われたとします。本人は朦朧としていて、意思表示はできません。かなり悪い状態であるため、救命のためにリスクのある意思決定を本人の意志が不在の中、短時間の内に下さなければいけません。

上記のような例では、細かい個別の背景を確認しなければ、適切な意思決定はできません。ややこしくなるようですが、実は、このケースから議論していくポイントは、ACPの観点だけではありません。救急搬送の妥当性という観点でも難解な問題を含んでいます。どういうことか、ポイントをあげて、考えていきます。

このようなケースでは主に以下の点がポイントとなりえます。

①元々、重篤な基礎疾患を持っており、かかりつけ医では事前に医師共有できていた(カルテに記載した記録があったかは不明)

②キーパーソン(家族)に代理で意志決定を確認できる状態である

①元々、重篤な基礎疾患を持っており、かかりつけ医では事前に意思共有できていた(カルテに記載した記録があったかは不明)

高齢化社会の中で、重篤な疾患を持ちながらも、在宅での管理を行いながら、人生の最終段階を自宅で過ごす方も多くいます。かかりつけ医や在宅診療医の先生方も介入して、本人・家族も突然に最期の時を迎える可能性について、事前に十分説明がなされて、理解が共有されていることもあります。

ただ、どんなに頭でわかっていても、急に患者本人の感じる痛みが激しくなったり、家族から見て明らかに苦しそうになったりした時は、助けを求めてしまうものです。

これが、日中で、在宅診療サービス(訪問看護ステーション、かかりつけ医や在宅診療医)の介入可能な時間帯であれば、落ち着いた対応をすることも十分に可能でしょう。けれど、夜間や休日であれば、24時間対応可能な施設は限られているため、患者家族の判断がつかなければ、近隣の救急病院へ搬送されることも多いでしょう。

このケースでは、「日中に」倒れたケースです。このような場合は、比較的とるべき対応はスムーズで、一般的には救急対応を行なった医師は十中八九、家族へ状況確認をして、さらにかかりつけ医にこれまでの病状の確認をとる事でしょう。日中であれば、患者さんの診察をしながら、地域関連病院と密な連絡を取る業務を行なっている「連携室」が一定規模以上の病院にはあるでしょうし、直接の電話を医師からかかりつけ医に確認することで、例え患者さんの意識がなかろうが、家族の気が動転していようが、ご本人の病状把握と、人生の最終段階における意思表示の確認を取る事は容易いでしょう。

では、もし「夜間休日」であれば、どうでしょうか。このケースは、さらに、「かかりつけ医では事前にかかりつけ医と患者本人、患者家族とが意思共有できていた」というケースです。このようなケースは、素晴らしいことで、実際にここまでの意思確認を行うには、丁寧なコミュニケーションと信頼関係が必要です。患者本人、家族とも安心して日々を過ごすことができるでしょう。

理想的な事を言えば、患者の意思確認が「カルテに記載されている」ことが重要です。医師は、日常診療の中に患者さんの「思い」を埋もれさせないように、しっかりとカルテにもその旨を記載しておかなければなりません。医師は、日常診療の中に患者さんの「思い」を埋もれさせないように、しっかりとカルテにもその旨を記載していくことが必要なのです。

一方で、どんなに素晴らしい意思決定が事前にできていても、それが患者さんに関わる全ての人と「共有」されていなければ、ご本人が望まない過剰な治療を行う事につながり、尊厳を奪ってしまうことになりかねません。更に、ACPは何度も病状経過中に、意思決定に関して話し合いを繰り返し、一度過去に決めた決定も変更していくことが可能です。過去の記録を参照して、現在の患者さんの意思に反した対応をすることはあってはならず、「共有」するだけではなく、リアルタイムでの「同期」も重要な要素です。

現在の医療機関同士の情報共有は、基本的に閉じられたネットワークの中で運用されている事がほとんどです。なかには、地域独自のネットワークを構築していて、その地域住民で事前の了承を得て、決められた医療機関間で、診療情報の共有を行なっている事もあります。しかしながら、そのようなケースは少なく、一人一人の状況に応じた治療や意思決定の在り方の個別最適化は複雑化していて、現代医療の中でますます困難になっており、「情報共有」のシステムが求められている背景の一つになっています。

②キーパーソン(家族)に代理で意志決定を確認できる状態である

①では、意思確認の「共有」の重要性について考察しました。③では意思決定の主体はあくまで本人であるものの、キーパーソンの意向でも覆す事ができてしまう点にも注目します。

病状によっては、治療することで、良好な転帰を得られる期待が高いこともあり、治療するしないは、ケースバイケースです。ただ、先ほどからも例にあげたように、いつか訪れる死をどんなに頭でわかっていても、急に病状が悪くなった時は気が動転してしまうものです。

ここで、考えるべきなのは、病状に対する治療のメリット・デメリットが患者本人の意思に沿っているか冷静に考える必要があるということです。これは、言うは易し行うは難しで、救急現場で医師が初めてその患者さんを診る場合などは、その時点の情報しか知らないため、適切な情報収集とともに気が動転して混乱している患者家族への適切な意思決定を支援することが必要となります。これには多くの臨床経験を必要としますし、全ての医師が精通している能力ではありません。

しかしながら、家族の気が動転していても、「医療機関同士で情報共有が十分になされて、病状に至るまでの詳細な経過をどんな医療従事者が見てもわかるようにまとめられて共有されていれば」、初めてその患者を診療した医師であっても、経過と患者家族の気持ちを踏まえた客観的な評価や判断を、家族へ適切に伝えることが可能となることでしょう。医療者への物理的・心理的な負担も軽減し、患者本人・患者家族への心理的な負担も軽減することさえ、できるかもしれません。

2.普通の感覚も知ろう

ここまでは、正直医療者側の視点だけで、話を進めすぎたかもしれません。

そこで、厚生労働省で行われたアンケート結果を参照して、一般的なACPへの捉え方を共有してから、医療DXとACPへの話題に移っていこうと思います。

人生の最終段階における医療・ケアに関する 意識調査の結果より

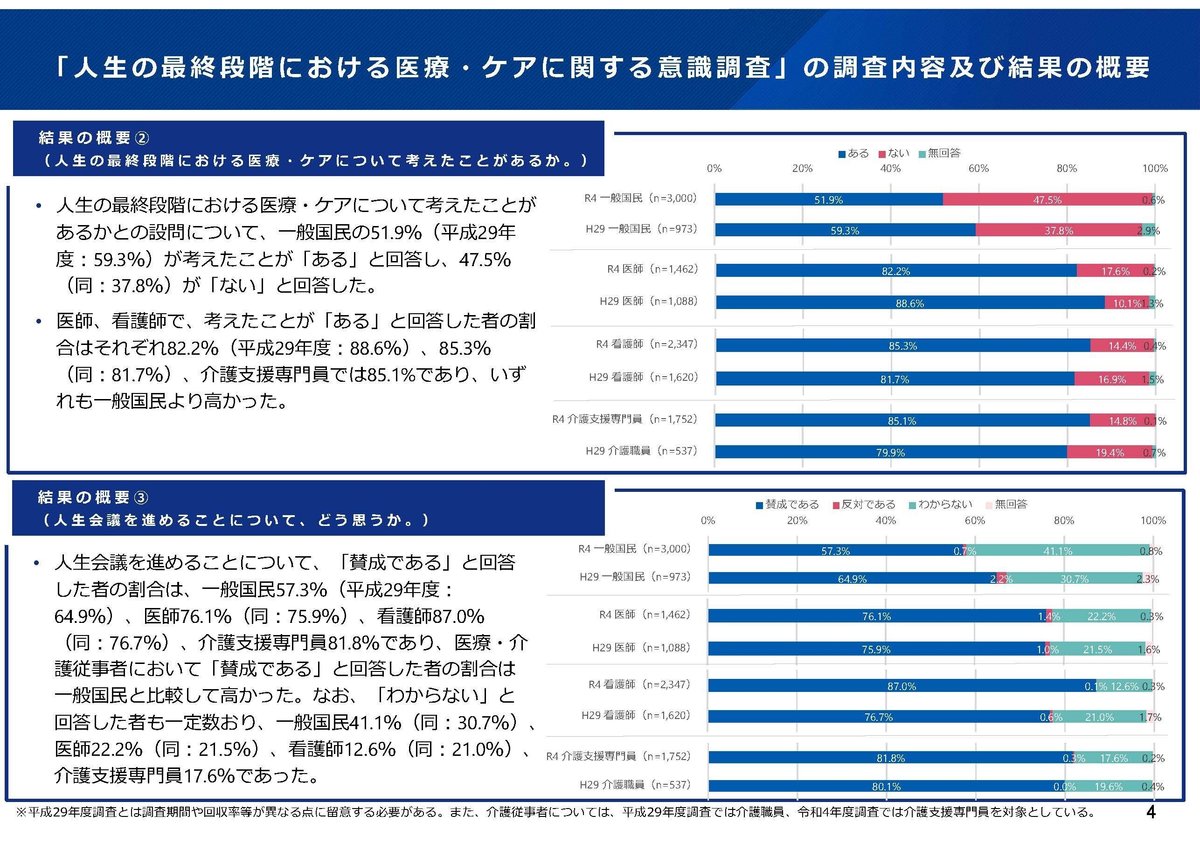

まず、ACPの認知度は一般国民と医療従事者で大きく開いているようです。

一般国民では「よく知っている」と回答した者の割合は5.9%、医師・看護師・介護従事者は概ね45%程度が「よく知っている」と回答しています。

人生の最終段階における医療・ケアに関する 意識調査の結果より

一方、人生の最終段階における医療・ケアについて「考えたことがある」と回答したのは一般国民の51.9%であり、言葉自体は知らずとも自分ごととして考える方が多いと思われ、適切な情報提供をもっともっと進めていくべきかもしれません。

人生の最終段階における医療・ケアに関する 意識調査の結果より

医療・ケアについて考えるきっかけになったのは、一般国民ではやはり、自分や家族の病気をきっかけとしている方が多いようです。医療従事者の人生の最終段階における医療・ケアについては、かなり病状が進行してから話をすることが多いようです。ACPとしての理想は、どんな病状の段階であっても話し会う機会を持つことが良いのでしょうが、現実には背極的な治療中に死を強く意識させる話題を患者へ切り出すのは、感情的な困難さがあることは想像に難くありません。一方で、「人生の最終段階に限ることなく、日々の 診察の中で話し合っている」と回答した者が一定数いた。」ともあり、死から目を背けるのではなく、残された時間をより良いものにするために、こういった診療の姿勢を目指すべきなのかもしれません。

人生の最終段階における医療・ケアに関する 意識調査の結果より

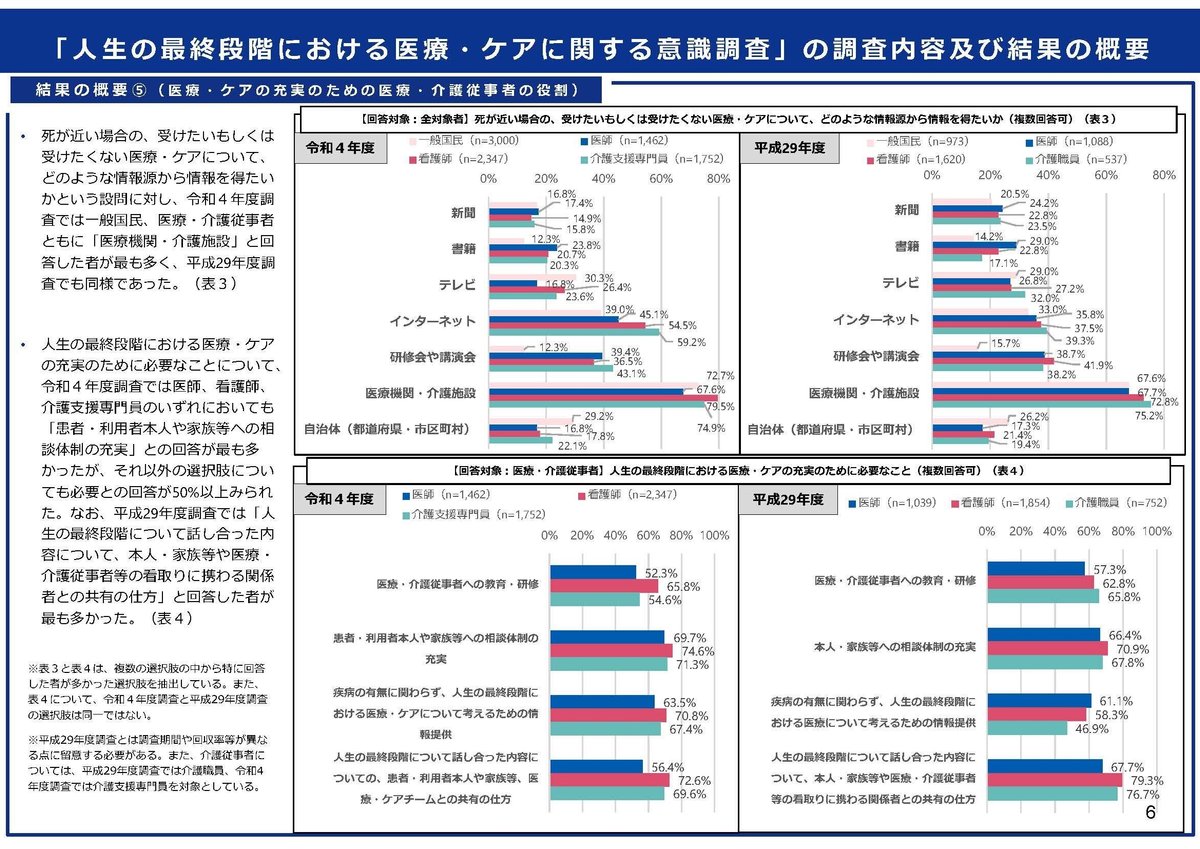

死が近い場合の、受けたいもしくは受けたくない医療・ケアについて、どのような情報源から情報を得たいかという設問に対し、一般国民、医療・介護従事者ともに「医療機関・介護施設」と回答した者が最も多かっとされており、医療機関からの情報発信が求められていることがわかります。

一方、医療従事者の視点からは、

"人生の最終段階における医療・ケアの充実のために必要なことについて、令和4年度調査では医師、看護師、介護支援専門員のいずれにおいても「患者・利用者本人や家族等への相談体制の充実」との回答が最も多かったが、それ以外の選択肢についても必要との回答が50%以上みられた。なお、平成29年度調査では「人生の最終段階について話し合った内容について、本人・家族等や医療・介護従事者等の看取りに携わる関係者との共有の仕方」と回答した者が最も多かった"

とあり、どれか一つの体制の強化だけでなく、多面的な取り組みが必要と既に感じている医療従事者が多い事も見て取れます。ここでもやはり、「情報共有の仕方」に注目が集まっている事も重要な点だと私たちは考えています。

3. 医療DXとACP

医療DXは、ACPを実施する上で大きな役割を果たします。これまでの記事でも紹介したように、HL7FHIRベースのクラウド型電子カルテは、患者の意志を医療者がいつでも参照できるようにし、意思決定の精度を高める可能性があります。医療DXはACPを支えるテクノロジーであり、適切なケアを受けるためのキーとなるのです。

医療DXにより、この記事で取り扱ったテーマにおいて、大きな期待が寄せられています。医療DX推進本部が示す、医療DXのメリットとしては、図にお示しするように、情報共有により、ACPだけでなく様々な医療現場における患者さんの不便さ、医療従事者の仕事の煩わしさを解消し、それだけでなく、データ収集による二次利用でより良い患者体験を作っていくことが構想されています。

一方で、こういったテクノロジーはあくまでツールの一つであり、人生の最終段階でより良い意思決定をするためには、患者本人を中心として多くの人が関わり、何度も人生のあり方について話し合う事が最も重要です。

ここまで、人生の最終段階におけるケアの方針について、積極的な治療・ケアを差し控える可能性のあるケースについて、話題を進めてきました。ただ、誤解のないように述べておくと、「意志共有」が医療DXで行われたとして、患者さんの前の情報だけを見て、「DNAR」の意思表示があったとしても、その時の状況に応じて、人生の最終段階におけるケアの方針はいくらでも変えても良いのです。むしろ、「変えることも当然の権利」であるという事を医療従事者も患者本人・患者の家族・周囲の人が理解しておかなければいけません。つまり、医療DXによるACPの推進が進んだ社会においても、患者本人が望めば人生の最終段階であろうと、わずかな可能性を信じて集中治療室でフルコースの治療を希望しても良いのです。実際に、「国や医療者がACPを主導することで患者の本音を引き出すことが難しい場合がある」との指摘も実際にあります(NHK 終末期”の生を支える(2) 人生の最後を話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」のいま)。医療DXで、即座に情報が確認できるからといって、その時点での意思確認を省略して良いものではなく、ACPは変わりうるものというのを再度深く、理解しておく必要があるのです。

逆説的ですが、テクノロジーに振り回されることなく、患者さんのより良い人生を支援していくために、医療従事者はテクノロジーを理解して、その効果を最大限に引き出していく事が必要となってきています。

4.まとめ

・ACPはこれからの多死社会を迎える日本にとって重要なテーマの一つ。

・ACPについて知り、実際に話し合うことは、個別性が高く、正解はない。

・情報共有がより良い意思決定支援につながる可能性がある。

・既に国をあげて動き出している医療DXについて知る事が重要。

・ACPは、変わりゆくその時々の本人の意思が最重要であり、その治療・ケアにおいては積極的治療の差し控えだけでなく、フルコースも存在する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?