寳幢寺のお寺ごはん vol.05 ミャンマー式チキンカレー《チェッター・スィービャン》

お料理担当のさゆり氏による南インドメニューが定番の寳幢寺ですが、稀に龍源によるミャンマー料理が饗されます。

今回紹介するのはミャンマー料理の中でも非常にメジャーな「チェッター・スィービャン」普通のミャンマー人の日常の食事の定番とも言えるメニューでしょう。

長粒種のお米を湯取り方で炊いて、汁気のあるスパイシーなおかずをかけて食べるという意味では、いわゆる「カレー」に分類されるのでしょうけど、インドのカレーとも日本式のカレーとも異なる、独特の存在だと思います。

敢えて似ている料理を挙げれば「アヒージョ」が近いかなぁ?旨味の凝縮されたオイルを、粘りの少ない長粒米に和えて食べるというのは日本ではまず見ないお料理ですね。

材料

《メイン食材》

鶏肉:300g程度(2~3㎝角ほどに切る)

タマネギ(大):2個(みじん切り)

にんにく:4~5片(すりおろし or みじん切り)

トマト(大):1~2個(湯むきしてみじん切り)

《主食》

コメ(長粒種):3合程度(さっと洗って吸水させておく)

もしくはバゲットなどでも美味しく食べられます

《スパイス類》

フェヌグリーク(パウダー):大さじ2

ターメリック:大さじ山盛り1

クミン(ホール):大さじ1

クミン(パウダー):大さじ1

トウガラシ(ホール):1~2個

コリアンダー(パウダー):大さじ半分

カルダモン(パウダー):大さじ半分

クローブ(パウダー):少々(お好みで)

コショウ(粗挽き):お好みで

ローリエorコブミカンの葉:1~2枚

魚醤:大さじ3

塩:小さじ1

油:材料が浸るくらい

《付け合わせ》

パクチー:適宜

グリーンチリ:適宜

ピーマン:4個(細切り)

太もやし:1袋(洗って細根を取る)

レタス・サラダ菜など:適宜

各材料の分量については、そもそもが大雑把な料理なので適宜調整して下さい。現地では誰も計ったりしていませんw

スパイスについても、キーとなるのはフェヌグリーク・ターメリック・クミンなので、この3つはマストでご用意頂きたいですが、その他は「お好みで」と言ったところ、トウガラシも辛いのが苦手な方は入れなくても問題ないですし辛くしたければパウダーで入れるかグリーンチリを刻んで入れれば良いです。ここに挙げなかったものもお試し頂いても面白いと思います。ただしスパイスの種類を増やしすぎると味がボケます。

魚醤については、タイ料理に使われる「ナンプラー」が日本では入手しやすいでしょうか?「しょっつる」や「いしる」等の日本の魚醤でも大丈夫ですしベトナムの「ニョクマム」でも良いでしょう。ミャンマーでは「ンガーピャーイェー」という魚醤が使われます。

そしてこのお料理の核心は「油」です!

日本人としては信じ難い量の油を使います、この油の質が悪いと美味しくないですし、体にも悪いので、是非とも良いものをお使い下さい。

お勧めはピーナツオイルかサンフラワーオイルです。他の油でも良いですがクセがなくあっさりサラッとしたものが良いです。

過去に普通にスーパーで売っているサラダ油でやってみたことがありますが、かなり後悔しました。繰り返し申し上げますが「油」にはこだわって下さい。

付け合わせは脂っこさをさっぱりさせるものが適しています。現地ではフレッシュグリーンチリを齧りながら食べたりします。生ピーマンや生の太もやしなどシャキッとした生野菜が美味しく感じます。キュウリや大根、セロリなどのスティックサラダなども良いと思います。

調理手順

・下ごしらえ

①鶏肉は2~3㎝各程度に切って塩(分量外)をかるく振り、スパイス(分量外)、魚醤をまぶし揉み込んで、ラップをかけ、しばらく寝かせる

②タマネギはみじん切り。にんにくは摺り下ろすかみじん切り。

トマトは湯剥きにして細かく切る。

付け合わせ類を洗浄して準備しておく。

・調理

②のタマネギ、にんにく、トマトを鍋に入れ、これらが浸る程度に油を入れ、中火にかける。

油が沸いてきたらスパイス類を投入し蓋をして煮込む。焦げ付かないように時折木べらなどでかき混ぜる。

タマネギが煮崩れてきたら①の肉を投入し、更に煮込む。

肉に火が通ったら完成ですが、タマネギが完全にペースト状になるまで煮込むと更に美味しいです。味見をして塩や魚醤、スパイス類でお好みの味に最終調整して下さい。

現地ではご飯にかかって出てくることはあまり見かけません。インドでもそうですが、ご飯はご飯、おかずはおかずで別の器に盛って出されます。食べる人は好みの量を匙で取って、ご飯にかけて和えて食べます。

長粒種のご飯の炊き方についてはこちらのページをご覧下さい。

食堂などでは普通ご飯は無限に出てきますねw

皿にある分が無くなったら店員さんがザルにはいったご飯をつぎに来てくれます。

この料理は油がメインで味も強いし良く伸びますので、少量のおかずでご飯がたくさん食べられます。日本のカレーのつもりでたくさんかけてしまうとちょっと気持ち悪くなるかもしれません。

また、もし可能なら「手で食べる」と言うことを実験してみて下さい。最近は現地でも減ってきましたが、手で食べた方が美味しく感じると思います。匙で食べると油分を全部食べることになりますが、手で食べると油が適度に流れますので、口に入る時に丁度良い具合になります。

また、バゲットなどパン類につけても美味しいです。まさにミャンマー風アヒージョですね。この場合だとお酒のお供にも最高です。

今回は鶏肉を使いましたが、アレンジは色々可能です。

メインのお肉を豚や牛にすることもありますし、ゆで卵やなすびなどもよく使われています。マッシュルームやエリンギなどのキノコ類を入れても良いですね!

できる方はそれぞれの食材に合わせたスパイスの調合などチャレンジしてみて下さい。

この料理はよく「チェッター・ヒン」と言う名前で紹介されています。現地でもそう呼ばれていますが「ヒン」と言うのはビルマ語で「おかず」と言う程度の意味です。「チェッ=鶏」「ター=肉」ですので「鶏肉のおかず」って感じですね。

調理法としては「スィービャン」という名前になりますので、今回はこちらでご紹介しました。

インド料理やタイ料理ともまた違うミャンマー料理の風味、お寺に集う人々にもとても好評です。是非ご自宅でもお楽しみ下さい。

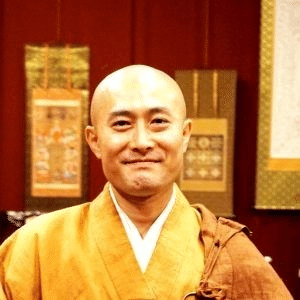

文章: 松波 龍源((一社)日本仏教徒協会「実験寺院 寳幢寺」 僧院長)

僧侶・思想家・武術家。学生時代に武道と仏教に出会い、生涯の道とすることを決意。武術の境涯を深めようと単身中国北京に渡り、五年間の武術修行を行う。帰国後縁を得て仏門に入り、真言律宗総本山西大寺にて四度加行、伝法灌頂を受法。様々な伝統的伝授を受けると同時に、日本仏教のみに囚われず、ミャンマーやチベットなどの高僧に師事、さらに山岳修行、霊地巡礼などの修行を積み21世紀の日本、世界にフィットした仏教修行のあり方を模索し続けている。

ご一読いただき、本当にありがとうございます。この文章やビジョンに共感いただければ、よろしければサポートをお願いします。 頂いたお金は、寄付のみで運営されている実験寺院・寳幢寺ならびに、仏教によって新しい社会を創造するための研究・実践活動に使わせて頂きます。