【美術館日記】「長沢芦雪展」:大阪中之島美術館🍂レポ

はじめに

10月に入り、急に肌寒くなりました。

二十四節季ではちょうど寒露、寒いのも納得です…。

そんな折、大阪中之島美術館で開催中の「長沢芦雪展」に行ってきました。

特別展 生誕270年 長沢芦雪 -奇想の旅、天才絵師の全貌-

近世日本絵画好きにはたまらない本展!!!

たまたま都合がついたので、開幕初日に訪れることができました♪

まだ「日本画/西洋画」という概念が生まれる以前の絵画たち…。

古典的な画風を脈々と受け継ぎながらも、自由で豊かな墨と色彩の世界を堪能できます。

■大阪中之島美術館

□会期:2023/10/07〜2023/12/03

・前期展:10/07〜11/05

・後期展:11/07〜12/03

□アクセス:京阪 渡辺橋駅から徒歩5分、淀屋橋駅から徒歩15分etc...

▼

長沢蘆雪

時は約300年前、江戸時代中期の京都。

安寧の世が訪れ、庶民にも芸術を嗜む余裕が生まれたことで、町人絵師の活躍が始まります。

そして安土桃山時代に好まれた豪華絢爛な屏風絵とは違い、より庶民的な芸術が受け入れられるようになりました。

そんな時代に生まれた長沢蘆雪(1754〜1799)は、若い頃より絵師としての才能を発揮し、25歳(までには)頃に円山応挙のもとに入門しました。

蘆雪は応挙の高弟ですが、応挙画風とはまた違った、奇抜でユーモラスな作品が多いことで知られています。

その斬新さから、伊藤若冲、曾我蕭白と共に「奇想の画家」として称されるほど。

性格は自由奔放で豪快、応挙のもとを3度も破門になったと言われています。

しかし師に引けを取らない実力者であったため、引き戻されたという説も…!

展示は四章構成になっており、蘆雪の初期作から晩年作までをほぼ時系列で楽しむことができます。

構成をざっくりと分けると、下記のような並びです。

①初期作

②紀南での作

③晩年作

これらに加え、蘆雪以外の応挙や若冲の名品も楽しめました!

師と高弟

一章では「蘆雪」の画号以前の作と、応挙へ入門した初期作品が展示されています。

応挙の作品を比較材料として並べているものもあり、この頃の蘆雪がいかに師の画風を踏襲していたかがわかりやすいと感じました。

応挙の画風に寄せたと思われる写実的なものや、墨や顔料のおき方で独特な工夫を施しているものなどもあります。

◇長沢蘆雪《猛虎図》紙本着色、福田美術館蔵(前期のみ)

彩色の上に墨の滲みで縞模様を表現し、細い線で毛並みを繊細に描いています。

ちゃんと毛の生え際があり、毛並みが生きてるんです!

この辺りの作品は応挙風で、緻密な写実性を追求している表現が顕著です。

◇円山応挙《百兎図》紙本着色、個人蔵(通期)

面白いなと思いまじまじと眺めてしまいました。

100羽もいないだろうと油断して数えてみたところ、なんと111羽(おそらく)でした…!

他にも《仔犬図》など、可愛い動物を堪能できる作品が多く展示されていました。

後期展では、蘆雪と応挙、両者の《幽霊図》が展示されるそうなので、見比べてみるのも面白そうです。

紀南でユーモア炸裂

全体の中で、最も長時間鑑賞したのが二章でした。

大きな作品が多く、筆の運びを存分に堪能できました。

蘆雪は33歳頃に、応挙の代理で紀南の寺院にて襖絵などの揮毫をすることになります。

師から離れた環境と、紀南の温暖な気候が蘆雪の芸術家魂に火をつけたのか、

ここから明らかにダイナミックでユーモラスな独自の画境へと変化していくのです!

一章では「応挙に似ている」という印象であったものが、二章では応挙画風からの脱却と、大胆で個性的な蘆雪らしさを爆発させた画風となっていると感じました。

◇長沢蘆雪《寒山拾得図》紙本墨画、和歌山 高山寺蔵(前期のみ)

非常に大きな顔の寒山・拾得!

なんてダイナミックなのでしょう…。

即興で描いたものらしく、スピード感のある筆の動きや絶妙なぼかしを楽しめます。

優しくつぶらな瞳にフヤフヤの頬…思わず微笑んでしまいます。

そしてほの暗い奥の展示室へ足を進めると…

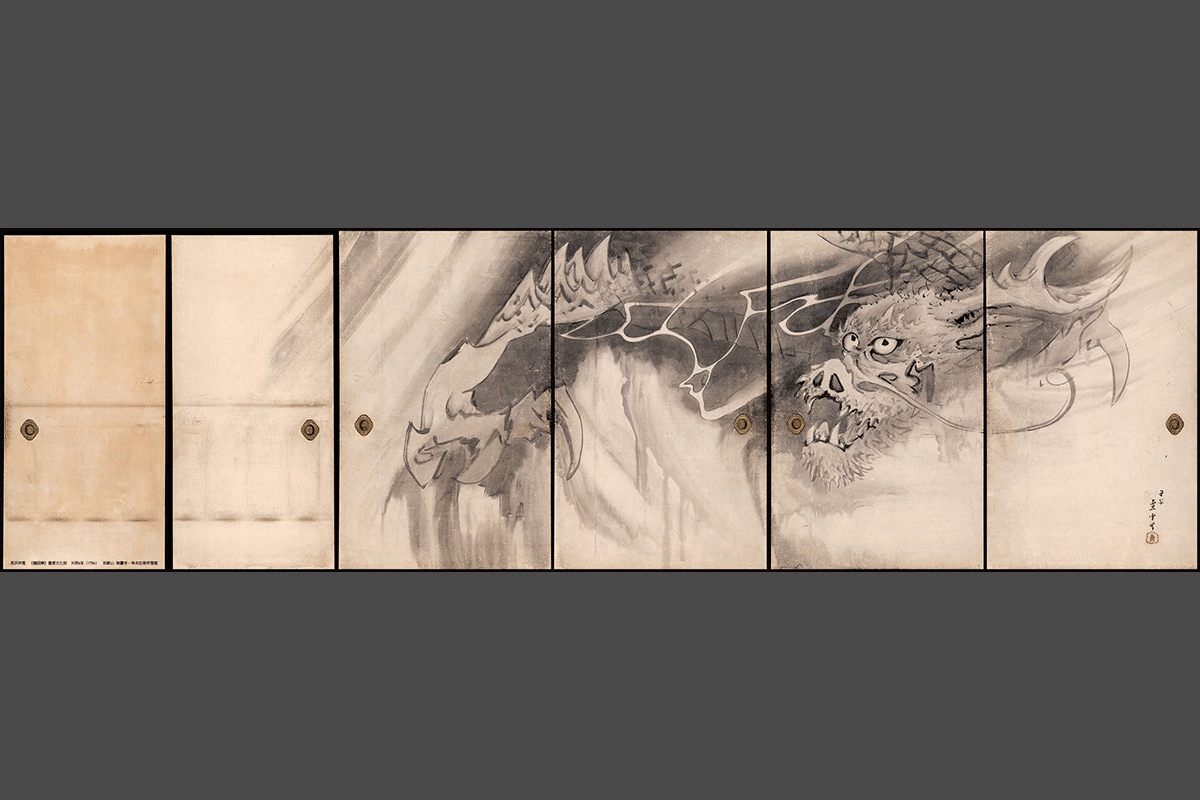

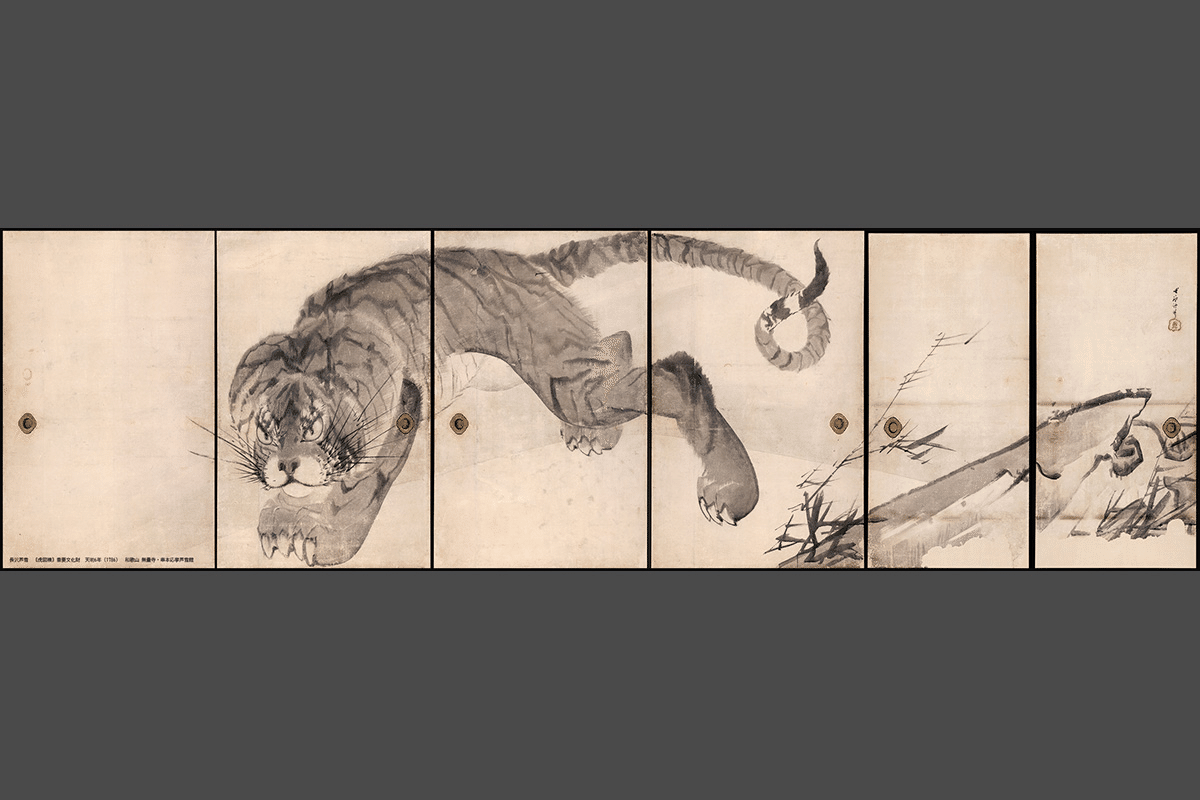

◇長沢蘆雪《龍図襖》《虎図襖》紙本墨画、和歌山県 無量寺・串本応挙蘆雪館(前期のみ)*重文

大画面に、ド迫力の龍が現れます!

その筆の豪快さたるや…!

雲を切り裂く凄まじいスピード感に、重く湿り気のある雲、鋭い眼光…圧倒的な強さと破壊力をたたえています。

龍の体部はほとんど描かれていませんが、長い胴と尾がずっと奥まで伸びているようにも見えます。

これを水墨のみで描いている表現力の高さに、心が躍動しました!

そして龍の隣、向かって左側には、

顔の大きな虎が伸びやかにジャンプ!

躍動感あふれる俊敏な動きに、思わず体ごと右から左へシフトしました。

足元の笹の靡き、毛並みが鋭く動くさまなど、至る所に疾走感を感じさせる演出が施されているようです。

そして何と言ってもこのお顔…ニャンコのような可愛らしさ!

俊敏で猛攻たるだけではなく、可愛さもを取り入れようとする、蘆雪のユーモアを感じさせます。

俺の筆に酔いな!と言われているかのようで、目が眩みますね…🫣

自由で豊かでおもしろい

紀南で応挙寄りの写実から解放された蘆雪は、独自のユーモアを開花させます。

三、四章では、他の絵師たちの作品と、蘆雪"らしい"ユーモアあふれる晩年作が取り上げられています。

◇長沢蘆雪《蹲る虎図》紙本墨画淡彩、個人蔵(前期のみ)

先ほどの《虎図襖》とは違い、毬栗のようにまんまるな虎図。

毛を逆立てて威嚇しているのに尻尾はクネっと曲がっており、不思議な感じがします。

墨画に淡彩というシンプルな筆ですが、強さ×可愛さを併せ持った存在感があります。

これも、ユーモアのセンスですね!

◇長沢蘆雪《赤壁図屏風》紙本墨画淡彩、個人蔵(前期のみ)

水墨淡彩のみで遠近感を演出し、荒波と吹き荒れる海風を感じられます。

敢えて余白を設けて海風の湿り気や霞を表現。

幻想的な風景に、表情豊かな人物が描かれることで抜け感もあり、よりいっそう面白く感じられます。

◇長沢蘆雪《方寸五百羅漢図》紙本墨画淡彩、個人蔵(前期のみ)

3センチ四方の五百羅漢図?!

何故こんなにも小さく描いたんでしょうか…。

実物を見ると、その小さすぎさに「え????」となります(笑)

本能的に目を凝らさずにはいれません…!

しかし各所に彩色も施されているうえ、動物や生き生きとした樹木、岩肌まで緻密に描かれています。

蘆雪のチャレンジ精神の賜物なのでしょうか…どこまでも楽しませてくれます!

◇長沢蘆雪《蕗図》紙本正面摺、個人蔵(前期のみ)

大きな実物の蕗に顔料を塗り、そのまま紙にペタッッッとしたそうです。

また何故このような面白い図案が思いつくのでしょう…よく目を凝らすと、実物大ほどのアリくんたちがゾロゾロと蕗の上を歩いるのが見えます。

単なる摺絵ではなく、生き物を描き加えることで命が吹き込まれるようです。これもユーモラス!

*公式ホームページにある「みどころキューブ」をご活用いただくと、制作年と合わせて本展の作品画像を見ることができます。

:公式ホームページより

-----------------------

【コラム】《群猿図》と大乗寺

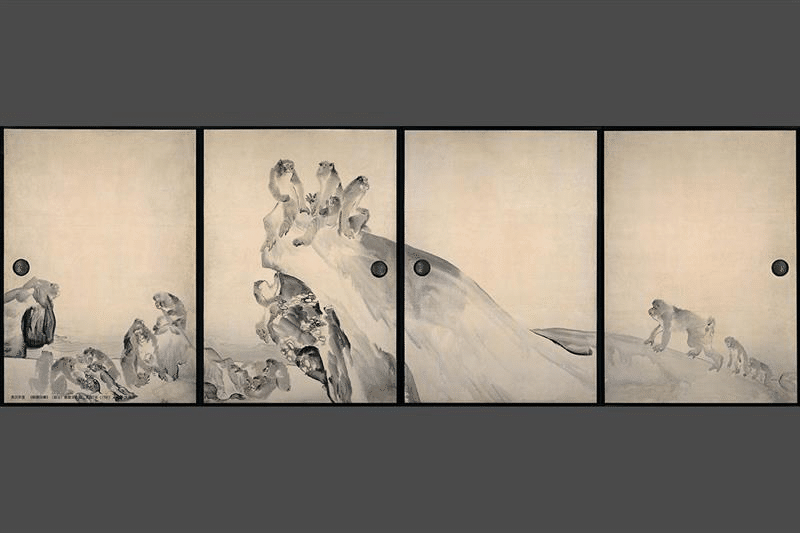

◇長沢蘆雪《群猿図》紙本墨画淡彩、兵庫県 大乗寺(後期のみ)*重文

また、今回は前期展にのみにお伺いしたため見れなかったのですが、兵庫県大乗寺の《群猿図》も特筆すべき傑作です。

お猿たちが豊かな表情で活き活きと描かれており、これまたほっこりしますね…。

4年前に大乗寺を訪れた際、お寺の2階に安置されている本作を実際に見る機会があり、そこで聞いたお話です。

実はこの襖を安置している下層階の襖には、波が描かれています。

これが仕掛けになっていて、1階の波と2階の猿がいる海の岩場は繋がっているのだとか。

そう思うと、いっそうこの襖絵が生きてくるような気がしますね。

まるで、お寺全体から円山応挙と弟子たちの息遣いが感じられるかのようです。

襖の配置にも遊び心を感じさせる、素敵なお寺でした!

また、応挙や蘆雪だけでなく他の弟子たちが手がけた襖絵がありたいへん豪華です✨

2階にある《群猿図》は、建築物保護の観点からか、今は公開されていないようですが…。

いつかまたお寺で一般公開されますように。

▼

芸術の中の面白み

数々の傑作を制作した蘆雪ですが、46歳という若さで突然この世を去ります。

最期を迎えた大阪の地で何があったかは定かではありませんが、酷評されて憎まれるような人物ではないと思うんだけどな…と作品を見ていて感じました。

今回の展示で、蘆雪の歩んできた生涯の輪郭を辿ることができました。

作風の変わりようや、その時の心境などがわかりやすく展示されており非常に楽しかったです!

そして何より、蘆雪のユーモアに心踊らされる場面がいくつもありました☺️

蘆雪は写実や伝統だけでなく、絵に面白みを取り入れることも大切にしていたんですね。

これが自分の芸術だ!と言わんばかりに筆を走らせ、見る人を笑顔にする…。

これが蘆雪の、日本画における「大切なもの」であったのかもしれません。

お読みくださりありがとうございました♪

次はレポ以外の記事も書いてみたいです :)

..🍂

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?