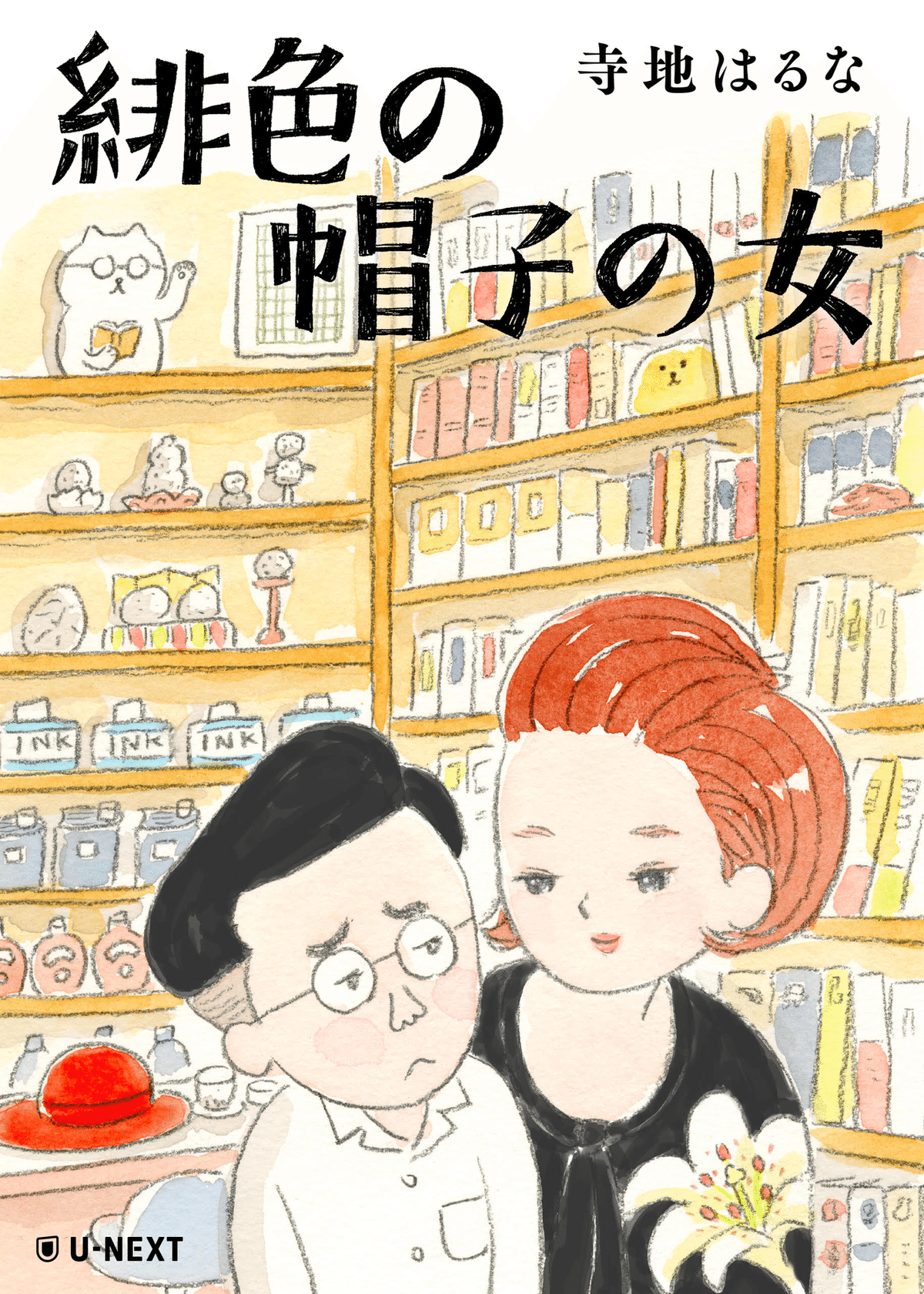

【試し読み】憎めないダメ夫としっかり者の妻がコミカルでかわいい!『緋色の帽子の女』

人気作家・寺地はるなさんがU-NEXTオリジナル書籍についに登場。今作は、今までの寺地作品にない書簡集のような作品です。とにかくキャラクターが愛らしい! 夫婦と、二人の日常、舞台となる町、魅力的なものにあふれた小説をお楽しみください。

■著者紹介

寺地はるな(てらち・はるな)

1977年、佐賀県生まれ。大阪府在住。2014 年、『ビオレタ』で第4回ポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。2020年、『夜が暗いとはかぎらない』が第33回山本周五郎賞候補作に。令和2年度「咲くやこの花賞」(文芸その他部門)受賞。2021年、『水を縫う』が第42回吉川英治文学新人賞候補作にノミネートされ、第9回河合隼雄物語賞を受賞。『大人は泣かないと思っていた』『今日のハチミツ、あしたの私』『ほたるいしマジカルランド』『声の在りか』『雨夜の星たち』『ガラスの海を渡る舟』『タイムマシンに乗れないぼくたち』など著書多数。

■あらすじ

「ねえ、聞いてよママ」と愛里咲が夫・啓の体たらくさを義母に愚痴り、啓も啓で「お母さん、最近…」と母に不満を吐く。スナック「路傍の石」を営む妻と、その妻に尻を叩かれるも書けない作家の夫。ある日、啓がカウンターに残された女性ものの帽子を見つけ、妻に持ち主を尋ねると「きれいな人よ」と答えられ、啓の探求心、創作心にわずかに火がつき…。今最も新作が待ち焦がれる作家が、愛らしい日常と人情の機微をコミカルに描いた掌編。

■本文

妻

ねえ、聞いてよママ。あの人ったらまたあたしの知らないところでお金を借りてたんですよ。このあいだ内野さんへの借金を返したばかりなのに、油断も隙もありゃしません。

高井戸さんって覚えてますか? 内野さんと同じ、啓ちゃんの中学校だか小学校だかの同級生だっていう、あのシュッとした人。細身のスーツがよく似合う。信じられないぐらい靴が尖ってるあの高井戸さん。コロナのアレの前はよくうちのお店に来てくれてたんだけど最近はさっぱりで、まあこんな状況じゃあしかたないよね、とか思ってたら駅前のスーパーでばったり会って。なんだかもの言いたげにモゴモゴしてるもんだからピンときて「なにかありました?」って訊いてみたの。そしたら「啓に貸した金、まだ返してもらってなくて」だって。いくらか訊いたら一万円だって。あっきれた。

もちろんその場でお渡ししましたよ、剝き出しですみませんけどねって。あたしだってほんとうは封筒に入れて渡すべきだと思いました。だってママならきっとそうするでしょ。でも持ってなかったし、ティッシュにお金包んだら親戚のおばちゃんがくれるおこづかいみたいになっちゃうし、とにかく一刻もはやく返したかったから。

あたし、借金って大嫌い。貸すのも借りるのも嫌。

これは金額の大小の問題じゃないの。断れないほどでもないし、貸したところで督促もしづらいような微妙な金額の借金繰り返してたら、数少ない友だちも離れていっちゃうよってことを、あたしは啓ちゃんに言いたいんです。啓ちゃんが憧れてるあの、ほら、なんだっけ? 無頼派? そいつらの真似のつもりなのかな。そんなとこ真似してどうするんだって思うんだけど。

ねえママ。あの人ってどうしてああなんでしょうね。バイトに行かせりゃ腰だか足だか痛めて半泣きで帰ってくるし、お酒を飲んだらおれはいつかノーベル文学賞を獲る男だみたいな大風呂敷をね、もうほんとダブルベッドのシーツなみにでっかい風呂敷広げるしさ。「取る」じゃないぞ「獲る」だぞ、取得じゃなくて「獲得」なんだ、とか言ってて心底どうでもいいし、しかも酔った時だけ一人称がぼくからおれになるからよけいに腹立つ。

ちょっと言い過ぎかな? 昔、あたしが愚痴こぼすたびにママは「あれでもわたしのかわいい息子だからさ」って庇ってたよね、啓ちゃんのこと。怒らないでね。だって最近の啓ちゃん、大口叩くばっかりで肝心の原稿はちっとも書かないんだもの。愚痴のひとつも言いたいよ。

大好きなママに「あの子を頼む」と言われて結婚した手前こんなこと言いたかないですけど、いつまでもこのままならあたしにだって考えがありますよ。

夫

お母さん。最近、愛里咲がひどいんです。

前から異様にふてぶてしい女でしたが、それに拍車がかかっています。今朝もスマホのアラームが鳴っているのにぼくが起きなかったという理由で「うるさい」と怒られ、布団ごしに腹を踏まれました。ひどくない?

さっさと顔を洗え、飯を食え、よく嚙め、近頃調子が悪いようだからキャベジンを飲んでおけ、それが終わったら書け、書け、とにかく書け。発する言葉がぜんぶ命令形です。信じられません。だいいち書け、書け、とこっちの気も知らずに簡単に言いやがって。

小説というものはそう簡単に書けるものではないのです。公募の賞でデビューしてからはや十年。これまでに六冊の本を出しましたが、やすやすと生みだした作品などひとつもありません。

お母さん。創作とは穴を掘ることです。己の内側を掘り進めると、必ずや目を背けたくなるようなものがあらわれる。そのまま土をかけて覆い隠したくなるような醜悪な感情を解剖し、観察し、培養する。でも時にはそうして育て上げたものを自ら葬ることもある、苦しい苦しい作業なんです。それを簡単に「書け書け」と言ってもらっちゃあ困るんだよな。

お母さんも知ってのとおり、愛里咲はもちろん悪いところばかりの女ではありません。気前が良くて、威勢が良くて、なんというか裏表がない。じつに気持ちがいい。

ぼくときたらなにしろ、十三歳の頃からこっち冴えない人生を送ってきましたから、教室の隅からクラス内の人間模様をねっとりじっとり観察するぐらいしか楽しみがなかったわけですから、他人の言動の裏を読むのには長けているつもりです。でも愛里咲にかぎっては本音と建前を使い分けるなんてことはないのです。あれでよく客商売がつとまるものだと思いますが、ふしぎと客足が途絶えません。

もっとも感心するほど仕事熱心な性質(たち)ではあります。お酒が出せない時期にはテイクアウトをはじめ、最近じゃキッチンカーの購入を検討しているようです。あなたから譲り受けた店を守るのみならず新たに手を広げようというのですから、ほんとうに商魂たくましい。

ええ、わかってますよ。ぼくにはもったいないぐらいの妻なんだ。よくわかってる。

キッチンカーを購入したあかつきには、横っ腹に毛筆体で店の名を書く予定だそうな。そうです、『路傍の石』です。あなたがつけた店名です。『文学スナック 路傍の石』。そもそもの店の名前が意味不明なのに、そんなキッチンカーが街中を走っていたら度肝を抜かれますね。でも最近は奇抜な店名が多いようですから平気でしょうか。

昔はずいぶん同級生にからかわれたものでした。お前の母ちゃんろぼうのいし~とか言われて小石を投げられたりもして、いや恨み言を言いたいわけではなくて、ほんとうにそういう話じゃなくて、天井まで続く書架にぎっしりつまった本に三面を囲まれたスナックなんてそうそうあるものじゃないって言いたいだけです。客はカラオケやら酒に夢中でその本にはまるで興味がなさそうでしたが、ぼくは二階の自宅より店にいるほうが好きだった。カウンターの隅の椅子がぼくの指定席でしたね。お母さんは客の相手をしながらぼくの食事を用意し、ぼくはそれを食べながら本を読んだ。作家になったのはそういう成育環境のおかげかもしれません。いっこうにヒット作など生み出せてはおりませんが、生み出せそうな気配すらありませんが、これでもぼちぼち依頼は来ています。

でもお母さん、なぜかなぜだかお母さん、最近ぱったり書けなくなってしまいました。どうしてでしょうお母さん。お母さんお母さん。書くことがこれっぽっちも思い浮かばないんですお母さん。

デビュー前はよかった。書きたいことが後から後からあふれてきた。それが最近はまるでだめ。なにひとつ書けやしない。文章やストーリーが浮かばないとか、そういうことじゃない。だけどキーボードを叩いているうちに、ふっと、疑問があぶくみたいに浮かび上がってくるんです。これ、ほんとうにおもしろいのかな。書く意味あるのかな。だって、ぼくよりもっとおもしろい小説を書ける人がいっぱいいるのにって、つい思ってしまうんです。うっかりエゴサーチをしてしまった際に見た、星ひとつのレビューがいけなかったのかもしれません。月並み。半径五メートルの日常って感じ、おもしろくない。そんなふうに書いてありました。

エゴサーチなんかするなよ、という意見もあります。ほめられてるわけがないんだからさ、見れば見るほど病むぞ、なんてね。ごもっとも。でも小説というものは人に読まれてはじめて完成するものなのです。誰にも読まれない小説は存在しないのと同じです。だからどのぐらい読まれているのか、そしてどんなふうに読まれているかってことが気になるんです。どう読まれたのかまったく気にしない、なんて態度のほうが、むしろ読者に失礼ではありませんか?

だからぼくがこれから書くものは読者をギャフンと言わせるのみならず、フギャンと圧倒するものでなくてはならないんです。ぼくは今までのぼくでいちゃいけないんです。もっと広い世界のことを書かなければならないんです。なんとかネタをさがさないと。いや、たいしたものじゃなくていい。なにかちょっとしたヒントがありさえすればいい。

もう、もう〆切がすぐそこまで来ているのに、と焦る気持ちのせいか毎夜のごとく悪夢にうなされます。愛里咲はそんなぼくの睡眠事情などおかまいなしに、朝早くから騒がしい。

しかし、しかしです。お母さん。報告したいのはここからなんです。今朝、朝食をとるために一階におりていくと、カウンターの隅のぼくの指定席に赤い帽子が置かれていたんです。いや、あれは赤というより、緋色、と呼ぶべき色でした。これはだれのだろうと愛里咲に見せると、愛里咲はしばらくぼんやり首を傾げていました。

手に取って眺めてみるとなつかしいような、それでいて妙に胸がざわつくような帽子です。つばが広く、縁のあたりの生地はこすれて白くなっていました。帽子の布地よりはすこし濃い色のリボンが巻かれています。

「どこのおばあさんが忘れていったんだろう」

おばあさん、と限定したのは、その帽子がいかにも古めかしかったからです。裏側に縫いつけられたラベルには「アネモネ」という、聞いたこともないようなメーカー名? が記されています。アネモネの四文字はカタカナ表記で、風にそよいでいるようにななめに傾いて、「ネ」の点は花びらみたいになってました。

「あら」

愛里咲はむきになったように「おばあさんだなんて。とってもきれいな人でしたけど?」と唇を尖らせました。

「きれいな人?」

「そうよ!」

そのあとなぜかひどく不機嫌になって、ちょっと焦げた卵焼きを出してきました。

帽子は今、ぼくの目の前にあります。緋色の帽子。「きれいな人」が忘れていったという帽子。なんだか謎めいていて、想像力を掻き立てられます。

緋色の帽子の女は、どうしてこのぱっとしない町の、こんな場末のスナックに現れたのだろう? しかもきれいな女ですよ。謎めいた、秘密を抱えている女に違いありません。昔の恋人に会いに来た? ありきたりですね。生き別れた母親かもしれない。あるいは人知れず捨てた子ども。

あるいはもっと複雑な事件が絡んでいるという可能性もあります。横領して逃げてきたとか。いや実はその女はもっと重い罪をおかしていて、アリバイを偽装するためにこの店に立ち寄ったのかも。周囲の人に自分を印象づけるために派手な帽子を被って?

こうやって、まだ小説の種とも言えない、ふんわりした空想を広げている段階が、じつはいちばん楽しいのです。はじまりの予感に満ちたひととき。

今までとは違う、新しいなにかが書けそうな気がしています。

いや、書かなければならないんです。

※ 続きは電子書籍版でお楽しみください。

U-NEXTオリジナルの電子書籍は、月額会員であれば読み放題でお楽しみいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?