【試し読み】韓国人の新鋭作家が放つサイコサスペンス『みんな知ってる、みんな知らない』

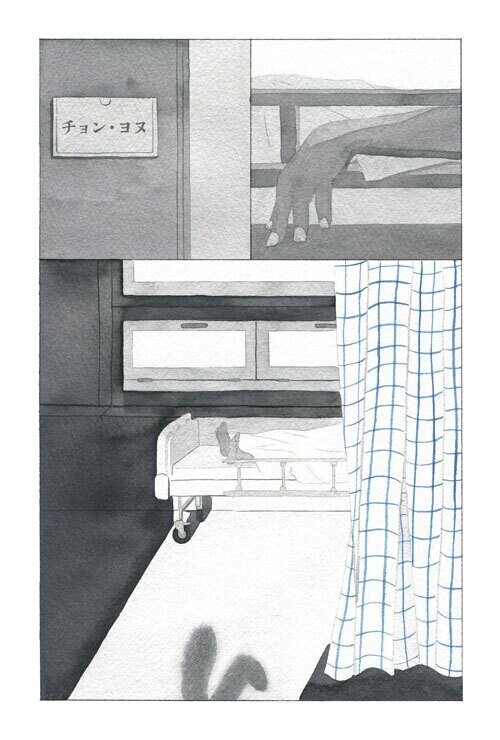

編集部が独自で調べ、発掘した韓国人新鋭作家、チョン・ミジンの邦訳デビュー作。企みに満ちたこのサイコサスペンス小説の全224ページのうち、26ページ(第1章)の試し読みを公開します。ヒロインの一人、チョン・ヨヌは9歳のとき、何者かに誘拐・監禁され、49日目に無事、保護されたが……。リアルな心理描写と映像を想像しながら描いているような著者の世界観をぜひご堪能ください。

■著者紹介

チョン・ミジン

1983年生まれ。韓国の名門国立大学、慶北大学校で国語国文学を専攻。卒業後、アニメーションや映画の脚本家として頭角を現した。子供向け絵本作品でキャリアを積んで評価を得て、作品は中国や台湾、フランスで翻訳出版されている。現在はチェコ共和国の首都プラハで、大人向けのミステリーを中心に作家活動に取り組んでいる。『切った爪』『おやすみ、ココ』といった絵本の他、写真小説『骨』といった作品がある。

■あらすじ

1995年6月4日、奇しくも同じ日に起こった“事件”により、49日間、一人きりでの軟禁を余儀なくされた9歳の二人の少女の痛ましい過去と、その二十年後を描く。小学校の同級生だった二人が辿った数奇な運命が、さながらDNAの二重らせんのように交錯する。ヒロインの一人、チョン・ヨヌは9歳のとき、何者かに誘拐・監禁され、49日目に無事、保護されたが、犯人は見つからないまま時効になった。誘拐犯がヨヌの声や写真など、一挙手一投足をメディアに送り付けていたため、ほぼ全国民が事件の細部まで知っているのに、当人は記憶を失い、ただ底知れぬ恐怖だけを体が覚えているという奇妙な状況が生じた。もう一人のヒロイン、ユシンの事件は自身が記憶を封印したせいで、その真相は誰も知らないまま。失われた記憶を取り戻すという核心部が徐々に明らかになっていくが——。韓国人女性作家が、企みに満ちた心理小説を送り出す。

■本文

1 みんな知ってる

床が氷のように冷たい。家? 違う。夢の中だ。

生臭いにおいが鼻をつく。いやなにおいがツタのように伸びてきて全身にまとわりつく。ポト。ポト。水滴が落ちる音。目を開ける。でも暗すぎて、目を開けているのか閉じているのかわからない。数秒経つと、うっすらと何かが浮かび上がり始める。天井まで三メートルぐらいの空間。すみのほうに水たまりがあり、反対側には便とおしっこ、そして吐いたあとが見える。そのまわりには、パンの包み紙と水のペットボトル。吐き気がする。

何かが太腿を這い上がってくる。ぎょっとして足をばたつかせると、親指ほどもあるゴキブリが落ちる。息が荒くなる。辺りに目をやると、今度は黒い毛の塊が見えた。ネズミの死骸だ。悲鳴を上げて飛びすさり、壁にへばりつく。じっとりとした気配が背中をつたい、骨の奥まで染みていく。

手で壁をつたいながらゆっくりと横に進む。プラスチックの壁は苔に覆われている。そこに、ところどころ爪で引っかいたあとがある。自分の爪を見下ろすと、左手の中指と右手の人差し指は、爪が剝がれて赤い肉がのぞいている。

壁にできた爪あとの下には、ミミズが這ったような字が見える。〝チョン・ヨヌ〟。名前の隣には絵がある。お母さん。お父さん。子ども。そしてもう一つ、やけに大きな顔。まるで三人を見下ろしているかのような。

つま先に冷たいものが触れる。拾ってみると、鉄のかけらだ。それを使って、大きな顔を塗りつぶすように壁を引っかく。だんだんスピードが上がる。肉がのぞく指先に痛みが走る。かまわず引っかき続ける。足音が聞こえる。

ザッ──ザッ──。

驚いて鉄のかけらを落としてしまう。後ずさると、ぐにゃり、と何かを踏んだ。ネズミの死骸だ。悲鳴がこぼれそうになったそのとき、ギギギ、という音と共に天井のふたが開く。光が三日月の形から徐々に膨らんでゆき、満月のような丸になる。降り注ぐ光で、まともに目を開けていられない。正体を確かめようと、必死で見上げる。顔が一つ、光を背にしてこちらを見下ろしている。

彼だ。

のっぺらぼうのように白くにじんだ顔。

悲鳴と共に眠りから覚める。

こんな場面に心当たりはないだろうか。映画の中で主人公が、一夜にしてスターになり、急に周囲の注目を浴びるようになってたじろぐシーン。あの日の朝、私もそうだった。目を覚ますと、世間のあらゆる視線がすべて私に集中していた。ふと、去年のクリスマスの、女優になりたいという願いが叶ったのだと思った。

「ヨヌ、大丈夫? 本当に大丈夫なの?」

ゆうべ寝そびれた子どもを気遣うことばにしては大げさだ。テーブルに上がってフラダンスでもしなければ、平気だと信じてくれそうにない。そういえば、見慣れない顔がたくさんある。目をしばたたかせているうちに、寄せられる関心の強さに、おしっこがしたくなってしまった。

戸惑いつつも、お母さんにトイレに行きたいと伝えた。でもお母さんは、真顔で反対した。いつもはあらかじめ行っておけってうるさいのに。お母さんの気まぐれには付いていけないと思っていると、ふいにお父さんが私をおんぶした。普段は遊び相手をしてくれるようなことはなかったから、たちまち恥ずかしくなった。でも、火照った顔をどうにもできないうちに、私はお父さんに背負われたまま外へ出ていた。

背中の上から、辺りの大人たちが見わたせた。人々は、えさを待つ雛のように口をすぼめて、私を見つめていた。学期末には必ず朝礼台に呼ばれて賞をもらう友だちのユシンは、こんな気分なのだろうか、そんなことを思った。

一歩外へ出るなり、思わず喉から大きな声が漏れた。マンションの玄関前に、人々が長蛇の列をつくっていたからだ。私が出て行くと、カメラのフラッシュが相次いで瞬いた。これは夢だろうか、そう思っていた私の身に、人生で最も恥ずべき事態が起こった。パニックになった私は、お父さんの背中でお漏らししてしまったのだ。お父さんのグレーのTシャツに私のおしっこが黒く染みていくと、フラッシュがいっそう強く瞬いた。今思い返しても、人生で最悪の瞬間だ。

すべてお母さんのせいだ。トイレに行きたいと言ったときに行かせてくれていたら、あの瞬間を思い出すたび髪をかきむしることもなかっただろう。とにかく、私がしくじったことでお父さんはむせび泣き、またもカメラのフラッシュが花火のように弾けた。つまりはその夜、全国民が見守る中で、お父さんの背中でお漏らしをした私の姿が生中継されてしまったのだ。ずっと後になってわかったことだけれど、私がお漏らしをし、その姿に泣き崩れるお父さんの姿を収めた写真がピューリッツァー賞まで受賞したのだから、類いまれなシーンを演出してしまったことは確かだ。おかげで私の人生最大の恥は、今でもワンクリックすればインターネットで簡単に見られるし、今後も人類は子々孫々に至るまで、私がお漏らしした姿を見ることができる。ああ、こんなに歯がゆくて呆れたことってあるだろうか。

私のおしっこでぐしょぐしょになったお父さんに背負われて救急車に乗った。服を着替えたいと言っても、お父さんは私のことばが耳に入らないのか、半ば放心したように泣き続けていた。大の男が、それも父親が目の前で泣いている姿は生まれて初めてのことで、なぜか罪悪感を覚えた。

救急車に乗せられた私は、様々な機器で検査を受けた。人々はまるで、私の体に潜むたった一つの不穏な細胞を探すかのように、血眼になって体中を調べ続けた。私のお腹に聴診器を当てる救急隊員から息をしないようにと指示されたときは、ちょっぴり怖くなった。友だちと銭湯で潜りっこをするたびに必ずビリになる私は、自信がなかったのだ。でも、おじさんに厳しい顔でそう言われ、もしや息を吐いたら爆発でもしてしまうのではと不安になり、できるだけ他のことを考えようとした。

昨日の夜はどんな夢を見たっけ。私はじっと思い浮かべようとした。確かに夢を見たはずなのに、すべてがぼんやりとしている。実はさきほどしくじって以来、頭の中は真っ白になっていた。ふと、ジフンに見られはしなかったかと不安になった。同じマンションに住んでいるから、通りすがりに見られたかもしれない。初恋がこんなにあっけなく散ってしまうなんて。このまま消えてなくなりたいと思った。ようやく気持ちを落ち着けたとき、息をしてもいいという声が聞こえた。

何がどうしたと言うのだろう。目覚めて以来、普通じゃないことだらけだ。いつもの朝なら、お母さんはなかなか起きない私のお尻を引っぱたいたはずだし、お父さんだってトイレを占領して出てこないのに。みんな変だ。うちに集まっている見慣れない人たちも、お父さんの背中にお漏らしする私を家の前で撮り続けるあの人たちも。特に痛いところもないのに私の体を念入りに調べる救急隊員も、みんな普通じゃない。

初めは寝ぼけているのかと思った。でも、お父さんが泣くのを目の当たりにしてからは、すべてが疑いようのない現実だと悟った。怖かった。私の身に何が起こったのだろう。暗号の書かれたメモを探すように頭の中を引っかき回してみる。一夜のうちに起こった変化にしてはまとまりがなさすぎて、何一つつかめなかった。

一体何が起きているのか。誰かに尋ねたかったけれど、両親は私を片時も離そうとしなかった。そのうえ、お母さんはカメラの前だからか、大げさに思えるほどむせび泣いていて、声をかけることさえできなかった。十数分後、病院に運び込まれた私はやっとのことで濡れたズボンを穿き替え、シャワーを浴びる自由を与えられた。訊きたいことは山ほどあったけど、みんながみんな興奮状態だったので、とてもじゃないが口を開けなかった。とにかく話は着替えてからだと思い、ズボンを脱いだ。目覚めてから四十数分後、初めて鏡を見たのだった。

私ってこんなに寝相がひどかったっけ。鏡に映った私は体中あざと傷だらけで、とんでもなく痩せていた。短かった髪は肩までのおかっぱになっていて、やせ細った顔には落ちくぼんだ目玉が二つ、ぽつんと残っていた。

そう。鏡を見るまでは自分の状態がまったくわからず、苦痛なんてものも感じなかった。でも鏡を見て初めて、何か信じがたいことが起きたのだと、そして、体にできた傷を見たとたん、手当てが必要なのだと悟った。

おかしな話だ。私の頭の中では昨夜、両親の小言にひるむことなく土曜ロードショーを見て眠りにつくという、平凡きわまりない日常を過ごしたことになっていた。それなのに鏡に映った体からは、想像もつかないほど悪い出来事があったことが見て取れた。どういうわけか、鏡を見るまでは傷の痛みも、空腹も感じなかった。鏡の中の自分をじっくり眺めた末に、私は悲鳴を上げ、するとそこで、手首が折れていることに気付いた。にわかに、ものすごい喉の渇きと、言い表しがたいほどの空腹が迫ってきた。そしてついに、全身が粉々になりそうな苦痛にくずおれた。両親と医療スタッフが駆けつけたが、私はその場で気絶してしまった。

三日後に目覚めたのは病院で、私の体には身動きできないほどの包帯やギプス、点滴の針がついていた。五カ所の骨折や擦り傷などの外傷、肺炎とひどい栄養失調に見舞われていた。完治までに丸六カ月が必要だと言う。悔しかった。ほんのちょっと朝寝坊しただけのはずなのに、こんなに重い罰を受けるなんて。

でも、周りの人の意見は違った。これぐらいで済んで本当によかったと、いまだに泣きやまない両親の肩を叩いた。さらに驚いたのは、土曜から日曜にかけての十時間ほどと思っていた時間が、実際はひと月半をゆうに超える時間、すなわち四十九日間だったということだ。

意識が戻り、正常な会話ができるようになると、質問攻めに遭った。両親を始め、医療スタッフ、警察関係者、放送局の記者、さらには素性の知れないシャーマンまで。彼らの質問は大きく三つ。

「どこにいたのか?」

「誰に連れ去られたのか?」

「一体何があったのか?」

残念ながら、一つとして満足に答えられるものはなかった。当たり前だ。私はただ昨夜、土曜ロードショーを見て寝ただけなのだから。でも、彼らはあきらめなかった。初めはおそるおそる、私が知っているはずのことについて尋ねてきたが、一人のせっかちな記者はぶしつけに答えを迫ったせいで、お父さんにほっぺたを殴られて追い出された。それから、心理療法という名のもとに催眠で記憶を呼び覚ますことも試みられたけれど、私の前世がノルウェーの田舎の少女ということがわかっただけで、それ以上の収穫はなかった。

こうして私は、土曜ロードショー以後の四十九日間の時間をすっかり失ってしまったのだった。

事件をかいつまんで話すと、こうなる。土曜ロードショーを見て寝た私は、翌日の日曜日、起き出すと、遊びに行くと言って出かけた。そのまま行方不明になって四十九日が過ぎた。失踪から三日後、私を誘拐したという犯人から電話がかかってきて、すぐさま警察および全マスコミに誘拐の事実が伝えられた。誘拐事件が全国で報じられ、毎日のようにテレビで取り上げられると、世間の関心は一気に集まった。もちろん他の誘拐事件だって、国民の関心や心配を誘うのは同じだ。でも、私のケースがひときわ注目されたのには理由がある。四十九日間にわたって、誘拐した人物から虐待されいたぶられる全過程が、両親と全国民に中継されたといってもいいからだ。

四、五日おきに、いたぶられる私の声を録音したテープや写真が放送局に届いた。おかげで、全国民が私と同じ苦痛を味わった。それほどまでに〝私の誘拐犯〟は特殊にして残忍だった。そして四十九日目の朝、私は自分の足で歩いて戻り、自宅の前に倒れていた。これが土曜ロードショーの後、四十九日間にわたって私の身に起こった出来事だ。

こんなふうに淡々と語れるのは、一切の記憶がないからだ。私は単に人々から、自分がどんな時間を過ごしどんな苦痛を受けたのか〝伝え聞いただけ〟。週末のドラマを見過ごした月曜日、友だちからドラマのあらすじを聞くのとさほど変わらない。私以外の全国民はほぼリアルタイムで四十九日間の苦痛を知らされ、私はすべてが終わったのちに再放送で自分の苦痛を伝え聞いた。それだけだ。

私が単純すぎるのだろうか。それだけ、という私の思いとは裏腹に、周囲の反応はすさまじかった。ご親切にも誘拐犯が四十九日間をつぶさに中継してくれたおかげで、全国民が想像もつかないほどの苦痛に苛まれた。でも皮肉なことに、その苦痛を何一つ感じられないのは当事者である私だけだった。あらゆる心理テストを受けてみても、私の精神状態はしごく正常な、つまり、土曜ロードショーを見て翌朝寝坊した九歳の少女のそれだった。

本当に何ともなかった。ぐっすり寝て起きただけなのに、みんなに「あなたは四十九日ものあいだ、とんでもない苦しみを受けたの! だからとてもつらくて悲しい状態なのよ」と言われても、いきなりそんな感情が湧くわけがない。自分がいたぶられたのだと察することができるのは、体に深く刻まれた癒えない傷を見つめるときだけだ。

ともかくその日以来、私は大韓民国で最も有名な九歳となり、この上なく〝痛ましく悲しい子〟になった。でもどうしよう。私はとんでもなくおてんばで能天気な子なのに。実際、当時の私にとって一番つらかったのは、失われた四十九日間ではなく、何ともない気持ちを、いや、少なからず愉快な気持ちを押し殺して、人々の言う〝痛ましく悲しい〟振りをしなければならないことだった。なぜなら当時は、全国民が私の一挙手一投足に驚き悲しんでいたのだから。私は全国民のリアクションを引き出すことのできる、数少ない有名人の一人になっていたのだ。

それからは、自分のどういった行動で人々が悲しんだりつらがったりするのかを正確に把握しなければならなくなった。そうして初めて、彼らの苦しみと悲しみを少しでも和らげてあげられるからだ。例えば、私がいつもと違う行動をとると、周囲は非常事態とみなした。どんなささいな行動にも敏感に起きる反応。私は次第に、とっていい行動ととってはいけない行動について、ひと通りの基準を設けられるようになった。

泣いたり怒ったりすると、両親は悲しみ、警察や病院といった嬉しくない場所に連れていかれた。そうかといって、大げさに笑ったり楽しそうにしたりしても、ある種の疑いの眼差しが注がれた。そんなふうに、私は徐々に人々の反応を観察しコントロールすることに長けていった。

過酷な四十九日間を過ごし、その後平然と目覚めてから三週間ほど経ったころ。ついに恐怖に襲われ始めた。遅れてやってきた恐怖は予想以上に耐えがたいものだった。昼夜を問わず泣き、いきなり叫び声を上げたり独り言を言ったりという深刻なうつ状態に苛まれた。私の心の変化に、周囲の人々、中でも警察は、ようやく犯人へとつながる記憶がよみがえったのだと喜んだ。でも残念なことに、私の記憶は止まったままだった。四十九日間が始まる前の、土曜ロードショーで。

ひと月が過ぎても、何一つ思い出せなかった。四十九日という時間のほんの一日さえも。いや、ほんの一時間さえも。あたかも、合否を分ける最後の問題を前になかなか答えを思い出せないでいる受験生のようにもどかしい日々。人々はそんな私を、すぐに記憶が戻るはずだ、そうして犯人を捕まえられるはずだと慰めた。

でも実際のところ、私は記憶のせいで怯えていたのではない。私の恐怖の原因は、自分が苦しんでいたという事実を、自分以外のみんなは知っているのに、当事者である私は知らないという点にあった。あなたはこれまでの人生で、自分の欠点や恥ずべき部分について周囲のささやきを感じたことがあるだろうか。いっそ面と向かって言ってくれれば何か言い返せるのに、自分以外の全員が、自分の知らない自分の一部分についてささやき合う。そのむごさは当事者にしかわかりえない。

病院にいても、家にいても、通りへ出ても、そこにいる全員が私を見てささやいた。そのささやきの大半は失われた四十九日についての同情だったが、中には私の代わりに怒りをあらわにしたり、私の前で泣く者もいた。でも私には、彼らがどうしてそこまで同情し、事件に憤り、悲しみ、苦しむのかわからなかった。

呆れられるかもしれないが、当時はこんなことまで考えた。土曜ロードショーで見た笑えるシーンを思い出すよりも、四十九日間の苦痛を一日、いや、ほんの一時間だけでも感じられたならどんなにすっきりするだろうと。

もどかしかった。一度、ニュース番組の取材を受けたとき、もう少しでマイクに向かって「何ともないんです! 私はただ、眠って、目覚めただけです!」と叫ぶところだった。できることなら彼らが私を見て感じた、そして感じているだろう苦痛と悲しみを少しでいいから分けてもらいたかった。もどかしくてたまらなかった。この体に残る傷や病気のせいでなく、もどかしさに気が変になりそうだった。

自分だけが知らないという恐怖は、他のいかなる感情よりも恐ろしかった。恐怖が膨らむにつれ、絶望も膨らんだ。私は知らないのに、私以外の「みんなが知っている私の話」。それは、頭の中の神経を一本一本、ガリガリと爪で引っかかれるような苦しみだった。

文字通り、真夏の夜の夢だ。つかめない蜃気楼。失われた四十九日間の蜃気楼は一体、この体のどこに潜んでいるのだろう。たくさんの人々が、必死でそれを見つけようとした。でも、それから三カ月が過ぎ、半年が過ぎ、その倍の月日が流れても思い出せなかった。

私はいっとき、みんなの期待に応えたいがために記憶を捏造したこともある。

「年寄りのおじいさんでした」

「そこでひたすら働かされました」

でも、どれもハズレ。

私が捏造した記憶より、みんなの知る四十九日間の事実のほうが信頼できたからだ。ニュースで中継された男の声は青年のものだったし、彼によると、私はその間同じ場所に監禁されていたそうだ。発言についてことごとくあら探しに遭い、私は震え上がった。何てことだろう、被害を受けた当事者より、第三者のほうがずっと事実に近いところにいるなんて! しかも彼らは、私よりも犯人のことばを信じているようだった。そのため幼心に、犯人の男に嫉妬にも似た感情を抱きもした。

そうして私が噓をくり返すと、両親は私を責め立てた。私はそれ以上、人々の期待に沿えるよう自分の記憶を作り出すことをやめ、次第に、噓もろともあらゆることばを失っていった。私の口数が減ると、奇妙なことに周りの人々の口数は増えていった。

「どこか悪いんじゃない?」

「後遺症かも」

みんなは壊れ物を扱うように私に接し、両親は終始私の顔色を窺っていた。

そろそろ、私の四十九日間を奪った男について話したいと思う。結論から言えば、犯人を捕まえることはできなかった。私が目覚めると、捜査は一度は活気を帯びたものの、すぐに難航した。それまでに、近所の中華料理屋の出前係、隣の家のおじさん、同級生の父親といった無実の容疑者が数人吊るし上げられただけで、これといった成果はなかった。そのうち同級生の父親は、事件当日に偶然私を車に乗せていたことがわかり、有力な容疑者として扱われるという苦汁を飲んだ。しかし、手ひどい尋問にも確たる証拠が出てこなかったうえ、私が四十九日目に戻ってくると、結局は無罪放免となった。

こうして空振りすること数度、これといった結果が得られなかった警察は、両親を容疑者と目した。いけにえを探し始めたのだ。私が行方不明になった日、父親と一緒にいたのを見たという人が現れ、両親が金目当てで誘拐事件を自作自演したのだという話も一人歩きした。でもそのどれもが、確かな証拠のない噂に過ぎなかった。

誰かの口から何気なくこぼれ出た噂話は、私たち家族に向けられた数千数万の矢となった。ついには、父親は娘を犯した破廉恥な犯罪者だという話まで持ち上がった。その噂を聞いた父の顔がみるみるこわばっていく瞬間は、今も忘れられない。

両親への疑惑が一段落すると、次は私の番だった。初めのうちは、私の身に起きた出来事のあまりのむごさに、覚えていないふりをしているのだと言われた。また、たちの悪い人たちは、私の身に起きたと思われることを大げさに触れて回った。島に売り飛ばされて売春宿にいたらしいとか、アダルトビデオに出ていたとか。今思い出しても、悔しさに身震いするような低俗な内容ばかりだった。

こんなこともあった。映画監督だという人が、私の誘拐事件をもとに映画を作りたいと言って訪ねてきたのだ。父はシナリオを読むなりゴミ箱に投げ捨てた。自分で読んだわけではないから記憶はおぼろげだが、ほとんどサイコ・エロ映画と言える代物だったらしい。

時々、あのころの記憶を童話『不思議の国のアリス』になぞらえてみる。真夏の白昼夢。服を着た人間のことばを話すウサギを追って不思議な世界に入り込み、ありとあらゆる冒険の果てに戻ってみると虚しくもすべては夢だったという、あの奇妙な物語。

眠っているあいだに未知の世界にはまりこんでいたということ。もとの世界に戻ると自分が経験した時間がなかったことになるということ。そんなところに共感し、アリスと自分を重ね合わせた。さらに、アリスは不思議の国に自分を導いたせっかちなウサギを必死で思い出そうとし、懐かしんでいた。私にとっての犯人という存在も、ウサギと似たような意味を持っていた。私を未知の時間へ引っ張り込んだ男のことを知りたくて仕方なかった。でも、アリスと私には一つ異なる点がある。アリスはウサギに対してプラスの感情を抱いていたけれど、私の場合は、知りたいという気持ちを除けばマイナスの感情しかなかったことだ。

自分を苦しめた人間だったし、周囲からそう感じるよう洗脳されていたせいもあるだろうが、最大の原因は「知らないという恐怖」だった。夢の中で、彼はいつも顔のないのっぺらぼうだった。のっぺらぼうが怖がられるのは、表情が読めず、その存在があやふやだからではないか。つまり私にとって彼という存在は、想像の中の不確かな恐怖だった。

けれど想像の中の恐怖は、単なる観念的な存在に過ぎない。幽霊や神の存在に漠然とした疑念を抱くのと同じように、存在そのものを否定してしまえばそれまでだ。その一方で、当時の私が眠れないほどびくびくし、実体のない誘拐犯より恐れていたものは別にある。

ウサギを追いかけていたアリスがウサギを見失い、別の怪物に遭遇したのだ。その怪物は数十、数百の目と口を持つおぞましい姿をしていた。悲鳴を上げて逃げ出すと、怪物は先々で私の行く手を阻み、大きな口をぽっかり開けて立ちふさがった。そいつは私の手足をつかんで、数百の目玉をぎょろぎょろさせながらあの日のことを問い詰めた。

その実体こそ、人々の視線だった。そう。私は誘拐犯より、自分を取り巻く数十数百の目と口のほうが恐ろしかった。私にとって誘拐犯が思い出せない悪夢だとすれば、人々は現実に出くわすリアルな怪物だった。私は怪物に取って食われまいと全力で抗わなければならなかった。そんなふうに、実在しない怪物と実在する怪物のあいだで、ゴールのない堂々巡りをする日々が続いた。

こんなことを思った。ひょっとすると、みんなの本当の興味の対象は、失われた私の記憶や傷などではないのかもしれない……。人が聞けば被害妄想だと言うかもしれないが、この思いは日を追うごとに確信に変わっていった。周囲の関心がますます刺激的な方向へ傾いていったからだ。人々は私の傷の深さよりも、その傷をつくった道具がいかに鋭かったかを知りたがった。四十九日間の記憶よりも、それ以前と以後のことを知りたがった。真実は平凡であればあるほど急速に消滅し、噂はスパイスが加われば加わるほど猛烈なスピードで広がっていった。

ある日ふと、両親の涙を見るのが嫌になった。正直に言えば、うんざりだった。だから私は、泣いたり叫び声を上げたりという「あの事件」に関わるいかなる行動もしなくなった。私は少しずつ、土曜ロードショーを見ていた平凡で正常な子どもへと戻っていった。

でも、相変わらず口をすぼめて「あの日々」を反芻する多くの人たちのために、私たち家族は海外へ移住するしかなかった。こうして徐々に、いや、あるいは突然に、私だけが失っていた四十九日間という時間を、両親や家族、そして全国民が失うことになった。

そうして噓のようにきれいさっぱり──誰一人思い出す者がいなくなるまでの、二十年という時が経った。

およそ二十年の時を経て、九歳だった私はいつの間にか三十歳を迎えていた。海外移住から戻って一年ほど経った今は、ある地方都市で英語塾の講師をしている。そして誘拐事件で明らかに寿命を縮めた両親は、交通事故で二人同時に亡くなった。

家族の死は受け入れがたく、今も時折お酒の力を借りて耐え忍んでいる。結婚はしておらず、恋人はいたが三カ月前に別れた。三十歳の私は、失敗した移民世代の見本のように生きていたが、衣食住に困ることはなく、さして不満もない。

移住先の生活にはなかなかなじめなかった。もちろん最初のうちは、他人の視線から自由になれたことが嬉しかった。視線から逃れるために移住したのだから、その解放感といったら、無理に着けていたサイズの合わない下着を脱ぎ捨てたような爽快さだった。何より、私がお漏らしした姿を記憶している人がいないという事実に安堵した。

でも、すぐに虚しさが押し寄せた。両親は二度と例のことで苦しむのはごめんだと言い、事件について話すことはわが家でタブーとなった。私もまた、両親の寿命を縮めただろうことに大きな責任を感じていたから、努めて周りの子たちより明るく元気に振る舞った。でもそうすればそうするほど、私の中で何かがずれていった。治り切らない傷を無理やり縫い合わせようとしたことで微妙なずれが生じ、ついには元の姿などなくなり、肉芽はまったく見当違いのかたちに育った。

※ 続きは電子書籍、または書籍版でお楽しみください。

U-NEXTオリジナルの電子書籍は、月額会員であれば読み放題でお楽しみいただけます。

書籍版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?