城崎にて #4 玄武洞と渡し舟

8時過ぎ、朝食で大量に出されたおかずを前に、控えめにしておこうという理性が吹っ飛んだせいで朝からご飯を茶碗2杯分食べたことを早速後悔していた。

連泊なので、ずっと部屋で「食べ過ぎたー」と横になっていても誰にも叱られないのだが、ここまで来て引きこもっていると未来の自分に「なぜ、あのとき、いろいろと観光しなかったんだ」とは怒られそうなので出歩く準備をする。

城崎の街をぶらぶらしても良いのだが、豊岡市内で見ておきたい場所が2つほどあったので、そこへ行こうと思う。

1つ目は玄武洞である。

玄武洞は、元は採掘場であった場所だ。ここで産出された石が、城崎温泉の大谿川護岸の石垣として使われている。産出される石は玄武岩(火成岩の一種、「中学理科でやったな」と思った方は記憶力が良い)といって、玄武岩が取れるから玄武洞と言われたように思うが、それは逆で玄武洞で取れるから玄武岩と命名されたらしい。それだけ玄武洞はレベルの高い採石場であったのだろう。素人目に見ても、なかなか迫力のある場所なので、ここは是非行っておきたかった。

城崎温泉から玄武洞は、そこまで遠くないので観光案内所では「天気も良いですし、レンタサイクルで行ってはどうですか」と言われたが、あえて鉄道で行くことにした。

城崎温泉駅10時9分発の豊岡行きのワンマンカーに乗り込む。玄武洞の最寄駅「玄武洞駅」は城崎温泉駅の隣駅で、時間にしておよそ5分ほどである。これだけ聞くと「なら、レンタサイクルで行かなくても鉄道でいいじゃないか」と思われるかもしれないが、玄武洞駅と玄武洞の間には文字通り埋めがたい溝がある。間に円山川という大きい川があり、駅から玄武洞の間に架橋されていないのだ。

もちろん、円山川に架かる橋はいくつもあるが、玄武洞駅から橋を渡って玄武洞へ行こうとすると、いちど城崎温泉方面に戻って橋を渡る必要がある。なので、城崎温泉からは最初からレンタサイクルで城崎温泉寄りにある橋を渡って行く方が良いのだ。ただ、わざわざご丁寧に「玄武洞」という名前の駅が設置されているのだから、駅から直接玄武洞に行く方法があるにはある。それが、今回使う渡し船だ。

かつては、日本各地にあった渡し船だが、橋の建設が進む中でどんどん姿を消していった。ただ、玄武洞の渡し船は観光地ということもあり、お値段は高めながら(往復で700円、ちなみにレンタサイクルはもっと安い)しっかりと現役である。流石に定期運航という訳ではないが、当日でも電話さえしておけば来てくれる。今回は、城崎温泉駅の時点で電話しておいた。

自分が乗った上り方面の列車が駅に着くと、程なくして下り方面の列車も玄武洞駅に停車した。ここですれ違いをするようだ。平日ながら、上りと下りの列車から自分を含め計5名が駅から渡し船の乗り場に向かった。乗り場に着いても、渡し船の姿が見えなかったので一瞬焦ったが、話を聞くと他のお客さんもそれぞれで予約済みのようなので待っていれば良いだろう。

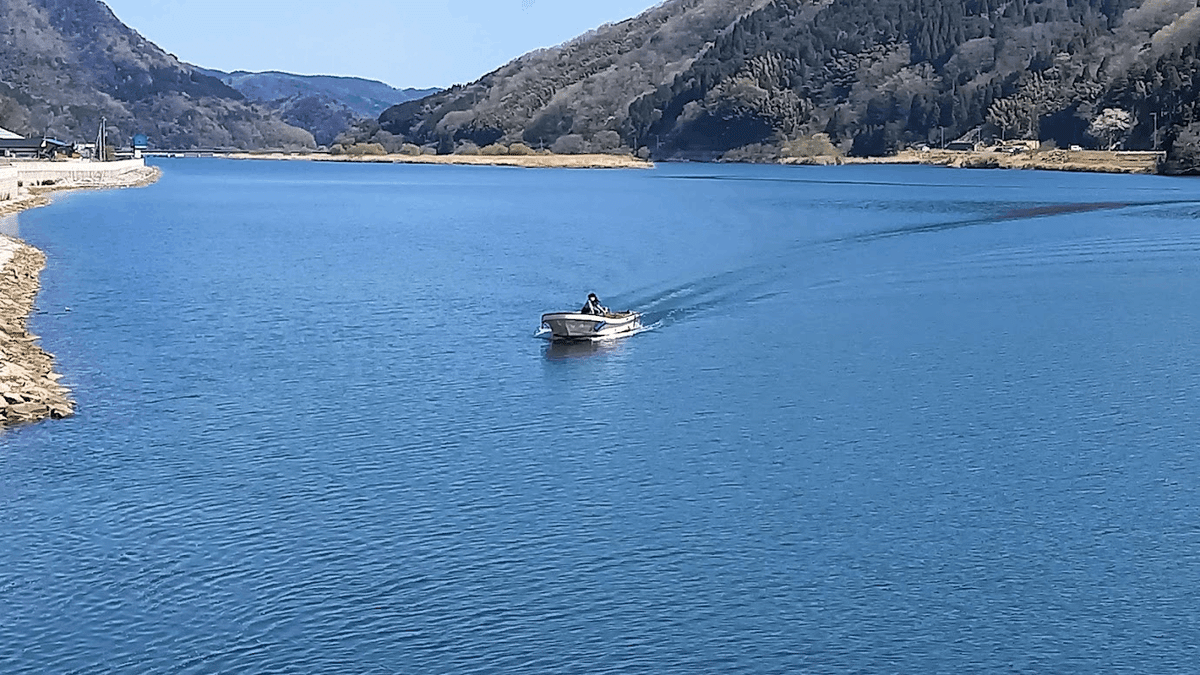

実際、5分ほど待っていると対岸から小さなモーターボートがこちらに向かってくるのが見えた。玄武洞に併設されている博物館スタッフのお姉さん1人が船頭となっている10人乗りの小さなモーターボートである。

ちょっとテンションが上がる。揺れる小舟に乗り込み、簡易的な救命胴衣を付けて、出航する。天気は晴れ、風はなく、川面は穏やかだ。近くでボラがはねる。風を切りながら進む。なかなか心地良い。

そして5分もしないうちに対岸に着く。時間あたりで見れば本当に高い乗り物だが、アトラクションの一つと捉えると、そこまで悪くないがコスパを重視したい方は、もちろんレンタサイクルを使って欲しい。

たどり着いた玄武洞は、なかなか見応えがあった。

巨大な岸壁に、岩の筋がうねっている。縦に伸びる岩の筋に、さらに横の筋が細かく入っており、まるで平べったい石を人間が積み重ねたようになっているが、これも自然現象である。

玄武洞がどのような理由で、このような姿になったのか明らかでない部分もあるらしいが、地球のエネルギーの強さを感じ、なかなか面白い。ちなみに、玄武洞の他にも朱雀洞とか青龍洞などがあるが訪問時、青龍洞は大きな落石があって、工事をしている最中なので見られなかった。

見学可能な洞と併設された博物館と土産屋を見て、ざっと1時間ほどで見学は終わった。博物館は地学好きな人なら、結構長居できると思うので、そこは興味関心の強さに合わせて欲しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?