【小説】紫陽花の道

休憩室の窓を開けても、隣の薄汚れたビルの壁が見えるだけ。空なんか見えない。それでも生ぬるい風が微かに流れて、窒息しそうな苦しさは少し和らぐ……ような気がする。だから私はいつも、休憩時間中いっぱい、窓を開け放つ。

社割で買った鳥そぼろ弁当を食べていると、休憩室のドアからチーフが顔を出した。

「高崎さん、休憩14時までですよね? 今、ちょっといいですか。あ、全然、食べながらでいいんで」

私たちパートとは違って、チーフは新卒入社の正社員。研修を受けて、昇格試験をクリアして、今ここにいる。まだ二十代なのに、もう五店舗目だとか言っていた。

社員さんはくるくる入れ替わるけど、パートさんは長い人が多い。大抵は近所の主婦で、子どもの入学を機にはじめるパターン。夕方からは、学生さんも加わる。あとは、私のようなフリーター。チーフとはたぶん同世代だけど、私は高校もちゃんと卒業しなかったから、いろいろと差が大きい。

「来週の水曜日、10時から16時なんですけど、北岡さんがムリみたいで、代わりに入ってもらえると助かるんですけど……」

長テーブルを挟んだ向かい側の椅子に浅く腰かけて、チーフはタブレット端末に目を落としたままで言う。

「いいですよ」

と私は、即答した。

休みといっても、特に予定がある訳じゃない。昼まで眠って、後は動画を見てるうちに何となく一日が終わってしまうだけだし。

「わ、良かった!」

と、チーフは弾んだ声で言って、ホッとした顔をした。

みんなそれぞれ事情があって、家族がいて、急に予定が変わることもあって、だからシフト管理はとても大変そうだ。

「ほんと、いつもすみません。高崎さんばっかり頼っちゃって。ムリな時は言ってくださいね。優先的に休み入れますから」

チーフはそう言うと、若々しい華やかな笑みを浮かべた。

子どもが熱を出した、なんてドタキャンがある度に、チーフは私に泣きついてくる。学生さんの試験期間になると、休憩を挟んで、夜までシフト延長することもある。都合のいい穴埋め要員と思われてるのかも知れないけど、私はそれでも別に構わない。

休憩を終えてレジに入ると、まるで待っていたみたいに、いつものカスハラおじさんが登場した。

500mlの発泡酒と、総菜の焼き鳥パック。いつも同じ。お買い物袋はお持ちですか? ポイントカードはお持ちですか? この二つは、決して聞いてはいけない。そしてなぜか、割り箸を二膳。このどれかを間違うと途端にキレて、店長を呼べ! と大声で叫ぶのだ。

以前、前の前のチーフが驚いて泣き出してしまい、店長が警察に通報したことがあった。そんなことがあると、普通はもう来ないと思うのだけど、このカスハラおじさんは懲りない。それからも、ほとんど毎日やって来る。お金を払って買い物する人を、店長だって追い返すわけにはいかない。

そのうちに、どういうわけか毎回、必ず私のレジに並ぶようになった。

「あんたは、ちゃんと道理がわかってるな。あんたぐらいだよ。ちゃんとわかってるのはな」

一度、そんなようなことを言われたことがある。たぶん、気に入られた、ということなんだろう。

「ありがとうございました。またどうぞお越しください」

と私は、笑顔でおじさんの目を見てから、深々と礼をする。道理がわかっているかどうかは知らないけど、私には、はっきりとわかることがある。

おじさんは、とても淋しいのだ。

本当は一人暮らしなんじゃないかな。人からは、そう思われたくなくて、だから割り箸二膳。

そういう私だって、実は大して変わらない。半額シールの総菜を、さらに社割でいくつか買って、誰もいない家に帰る。まとめて炊いて冷凍しておいたご飯を温めて、遅い夕飯を食べたらもう後は、動画を見るくらいしかすることがない。

友達はいない。だからSNSも見ない。やりたいことも、欲しいものもない。生きるって大変そうだけど、私にしてみたら案外、簡単だ。仕事して、食べて、眠るだけ。その繰り返し。

高校に行けなくなったのは、二年の夏ごろだった。新しいクラスに馴染めず、モタモタしているうちに気付けば、私は「ボッチ」になっていた。一年の時から、何なら中学の時から、ずっと仲良しのグループがいくつも出来上がっていて、私が入る場所はなかった。嫌われていたとか、イジメに合ったとかじゃあない……と思う。ほんとに? どっちでもいいけど。

仕事が終わり、店を出て、駅へ続く商店街を歩いていると、少し前をあの子が歩いていた。

あの制服は、近くの中学校の、たぶん二年生。この道で、何度か見かけたことがある。まるで今、起きたばかりのように髪がボサボサで、もしかしたら何代ものお下がりかもと思えるぐらい、薄汚れてヨレヨレの制服。背中を丸めて、ゆっくりゆっくり歩いている。

中坊の「ボッチくん」は決まって、この先のカフェの前で立ち止まる。この店の看板猫さんが、窓際で寝ているのを眺めるために。すれ違いざまにちらと盗み見ると、「ボッチくん」はなかなか優しい、いい顔をして、猫さんを見つめていた。

私は不意に、田舎のおばあちゃんを思い出した。

だんだんと高校に行かなくなった私に、おばあちゃんは何も聞かなかった。そして、何も言わなかった。

おばあちゃんはずっと猫を飼っていて、もう四代目か五代目のはずだったけど、どの猫も名前は「ミケ」。それなのに、キジトラだったり黒猫だったり、一度も三毛猫だったことはない。

「よぉけぇ、食べんさい。よぉけぇ食べて、はよう、大きぃなりんさい」

と、おばあちゃんは、ミケにも私にも、必ず同じことを言った。

もう田植えがはじまった頃かな。

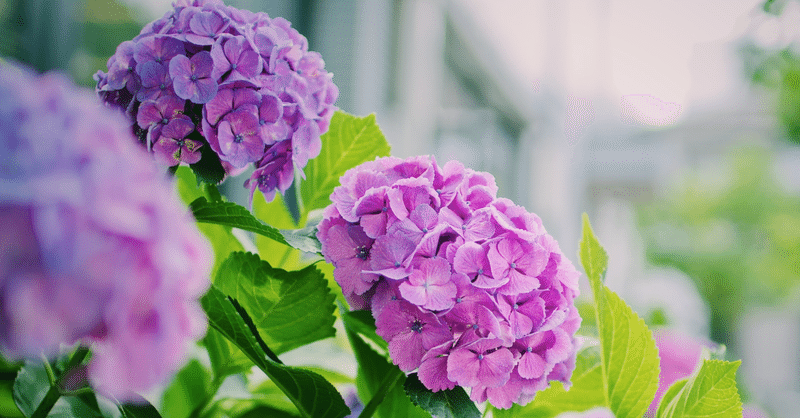

田んぼへ続く紫陽花の道が懐かしくて、何だか涙がこみ上げてくる。なんだこれ。意味、わかんない。

私は足早に、中坊の「ボッチくん」を追い越して、駅への道を急いだ。

了

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。もしも気に入っていただけたなら、お気軽に「スキ」してくださると嬉しいです。ものすごく元気が出ます。