あの切り取られた瞬間に、僕はまだ恋をしている

カメラを買った。

彼女の生きた証を残すために。

彼女の『後悔しない人生づくり』をするために。

僕が彼女と出会ったのは、高校最後の年だった。

僕は、サッカーの試合中に足首の靭帯を痛めて、病院に世話になることになった。

サッカーばかりしていた高校生の僕は、学年最後の試合に出られなくなり、自暴自棄になっていた。

ある日、病院で診察待ちしていた僕の目の間に、『死ぬときに後悔すること』というタイトルの本を読んでいる彼女が座っていた。

ー死ぬときに後悔すること・・・

ー学生生活の大部分を占めていたサッカーを取り上げられた僕にとって、人生もう終わったようなもんだ。

そんなことを思いながらぼんやりと彼女が読んでいた本を眺めていた。

ふと目をあげると、彼女がこちらを見ていた。

「・・・あの。診察待ちですか?ちょっとお願いがあるんですけど。」

そう言うと彼女は、病衣のポケットからスマホを取り出した。

「写真、撮ってもらえますか?」

突然の申し出に唖然としたが、差し出されたスマホを黙って受け取った。

人の写真なんてそうそう撮る機会なんてなかったから、少し戸惑いはあったものの、笑顔をこちらに向ける彼女がきれいに映るように、カメラを向けシャッターを切った。

「・・・こんな感じですけど、どうですか?」

スマホを受け取ると、彼女は写真を確認するために僕の隣に座った。

ありがとうございます。と一言言うと、彼女は再び本を読み始めた。

しばらくすると、僕は診察室によばれた。

診察を受けている間も、本のタイトルと、病衣を着た彼女のことを考えていた。

細身ではあったが、病人な感じは見た目には出ていなかった。

ただ病衣を着ているせいか、なんだか儚い感じがした。

診察室を出、ロビーに戻ると、そこに彼女の姿はなかった。

数日あけて、僕はまた病院を訪れた。

あの彼女に、また今日も会えないかもしれない、と少し期待していた。

恋というような感情ではないけれど、

あの少し儚げな感じが、僕を惹きつけた。

なんの病気だか知らないが、あんな本を読んでいるのだから

なにか大変な病気なんだろう。

病院のロビーの、先日と同じ場所に彼女は腰掛けていた。

今日は本ではなく、ペンを持ってメモのような小さな色紙に何かを真剣に書いているようだ。

この間来たときと同じように、僕は彼女の前に座った。

すると、ふと顔上げた彼女が僕に気づき、軽く会釈をした。

そして、何か思い立ったかのように新しい色紙に何かを書き始めた。

書き終えると、こちらの様子を伺って、少し迷ったような目の動きをしたが、意を決したように立ち上がり、はにかみながら僕にその紙を差し出した。

「この間はありがとうございました。」

突然のその行動に、僕はどう反応していいかわからず、ただ黙って彼女も見つめ、紙を受け取った。

渡すと、やっぱり恥かしかったのかすぐに席に戻り、軽く笑顔でお辞儀すると、また色紙に何か書き始めた。

僕は渡された紙に書かれた、整っているが少し丸みがかった文字に目を移した。

「写真、きれいに撮れてて嬉しかったです。突然のお願いを受け入れてくださり、ありがとうございます。」

それを読んで、少し荒んでた自分の心に何かあたたかいものが流れてくるような気がした。

「あの・・。手紙・・ありがとうございます。」

僕は気づいたら、自然にその言葉が出ていた。

「・・入院・・・してるんですよね・・?長いんですか?」

僕は彼女と話がしてみたくなり、話題を振ってみた。

彼女は一瞬驚いたようだったが、こくん、と頷き、すぐに立ち上がれない僕の隣に席を移した。

「あなたは?足、結構ひどいんですか?」

「・・・はい。一ヶ月くらいはだめみたいで・・。」

「そうなんですね。じゃあ、まだしばらく病院にくるんですね。・・・あの、もし診察待ってる間、暇だったらでいいのでお話しませんか?私同い年で話ができる相手ほしかったんです。・・あ。怪我して病院来なきゃいけない人にこんなこと言うの失礼かもしれないけど・・・。」

彼女はなんだか少し嬉しそうだった。

怪我をしたことで、喜ばれるなんて妙な気分だった。

試合を間近に控えたところにエースの僕が消えてチームメイトには大分迷惑をかけていて、最近はぎすぎすしていた。

彼女は僕がユニフォームを着て病院に連れられてくるのを偶然見かけていて、写真を頼む前から僕のことを知っていたらしい。ユニフォームをみて、学校と学年も知っていたそうだ。

サッカーばかりやってきたから、サッカー仲間以外で話すことがこれまでなく、彼女との会話はなんだか新鮮だった。

彼女は入院して長いのだという。同い年で、本来だったら同じ高校に通うはずだったらしい。病気がわかって、新しい関係をつくるのも面倒だし、同情されるのもいやで、それまでの友達とも連絡を取ってないそうだ。最近の話相手は病院の看護師がほとんどらしい。

入院期間が長いために、病院内の人間関係にも詳しく、いろいろ話してくれた。

久しぶりに同い年の相手との会話に、彼女は話が止まらなくなり、僕はほぼ聞き役に徹していた。

それから僕の足が治るまで、彼女は僕の通院時間に必ずロビーで待っていて、診察が始まるまで二人で話をする日々が続いた。

ついに通院の必要がなくなって、僕はそのことを彼女に告げると、ほんの一瞬、切ない表情を見せた。けれど、すぐ明るい笑顔をつくって、

「そっかぁ。おめでと!折角仲良くなれたのに。残念だなあ!」

と言った。

同情、とは違う、ただ彼女の本当の笑顔を見たいという思いで、

「サッカーの試合もないし、受験勉強しなきゃだし。病院のロビー静かだからここきて勉強するよ。」

とついつい言ってしまった。

照れくさくなって彼女の顔をまともに見れなかったけど、彼女が嬉しそうにしていたのがわかった。

それからも受験勉強がてら、僕は彼女に会いに行った。

そんなある日、めずらしく彼女がロビーにいなかったので、彼女が一番仲良くしていた看護師にたずねると、まだ病室にいるとのことだった。

その日僕は、初めて彼女の病室をたずねた。

看護師に案内され病室に入ると彼女が眠っているのが見えた。

その看護師は僕たちの関係性を知っていたから、静かにしているなら病室にいてもいいと言ってくれた。

僕は眠っている彼女の傍に置いてあった椅子に腰掛け、参考書を取り出そうとした。

そのときふと、ベットサイドのテーブルに置いてある本に目が止まった。

『死ぬときに後悔すること』

初めて会ったとき、彼女が読んでいたあの本だ。

僕はその本を手にとって、パラパラとページをめくった。

その本には死ぬときに後悔するであろうことが25章に分けて書いてあった。

いろんな患者を見てきた医師が書いた本らしい。

後悔するリストにはこんなことが書かれていた。

・行きたい場所に行かなかったこと

・自分のやりたいことをやらなかったこと

・自分の生きた証を残さなかったこと

・美味しいものを食べておかなかったこと

そして、

・愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと

・・・。

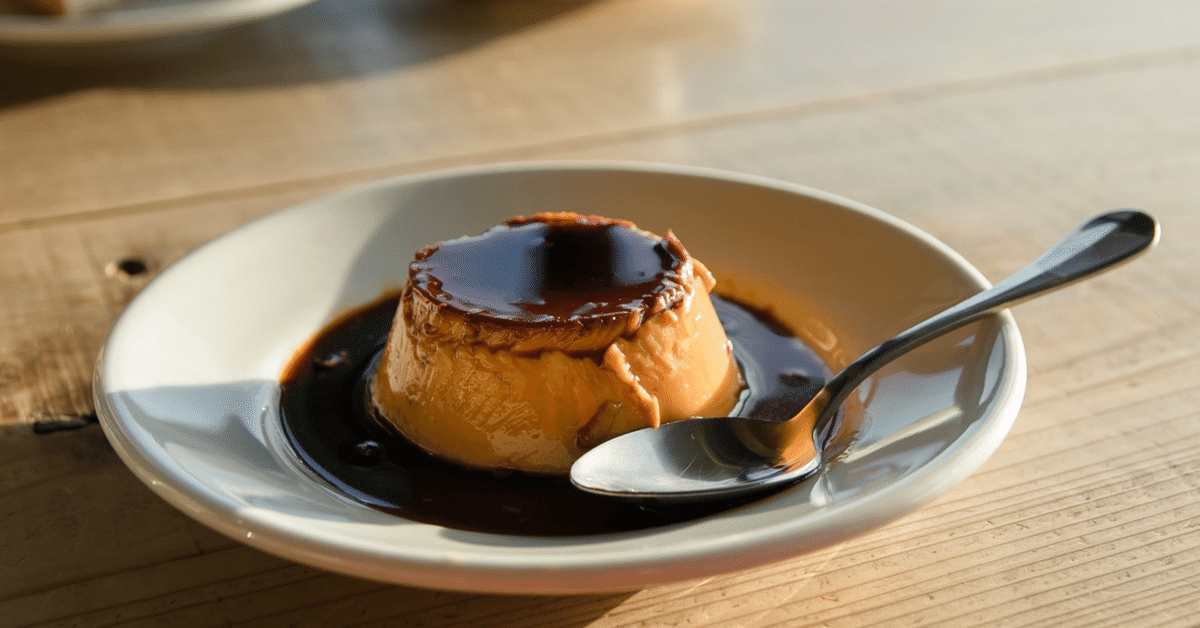

「プリンが食べたい。」

「・・・っえ・・・」

僕は思わず顔を上げると彼女がこっちを見ていた。

「それ読んでてね、何が食べたいかなーって考えてたの。

待合室に置いてある雑誌で、カフェ特集しててね。最近美味しいプリンがあるお店がたくさんあるんだって。それ見てたらどうしても食べたくなって。」

「私、ちょっと固めでバニラビーンズ入ってるやつがいいな。」

にこっとこっちを見る。

「なんだよそれ。買ってこいってこと?」

えへへ、と彼女が笑うから、買っていかないわけにはいかない、帰りに雑誌読んで店調べとこうと僕は思った。

「・・・あのとき手紙書いてたのって、この本にあったから?」

「そうそう!だって伝えたいこと、伝えられるときに言わないと。私、死ぬときに後悔したくないもん。」

「・・・じゃあさ、やりたいことって何?行きたいとことかあんの?」

うー・・・んとちょっと考えてから彼女は僕を見てこう言った。

「言ったら叶えてくれる?」

「そりゃまあ・・・できることなら・・。」

「・・・デートがしたい。」

彼女は真顔でそう言った。

「だってさ、私だって年頃の女の子なんだよ。部活はできないし、デートとかさ、青春っぽいことしてみたいじゃない。できることなら叶えてくれるんでしょ?」

「まあ・・・言ったからには・・・。」

「じゃあ決まり!今日から私の彼氏ね!大丈夫。ちゃんと期限付きなんだから!」

とびきりの笑顔でそう言うから『期限付き』って言葉の意味をそのとき僕は深く考えもしなかった。

「じゃあ彼女のために美味しいプリン、頼んだよ!」

笑顔の彼女に見送られ、僕は病室を出た。

次の日、僕は約束通り、彼女の好みのプリンが置いてあるカフェを訪ねた。プリンのテイクアウトはやってないとのことだったが、病院にいる彼女のためだと頼み込んでなんとか持ち帰ることができた。

病院に向う途中、家電量販店の前を通った。目玉商品としてカメラが置いてあった。

リモデルのための処分価格でありえない安さになっていて、思わず目を留めた。

そのときふと、あの本の中の言葉が頭をよぎった。

『自分の生きた証を残さなかったこと』

ー生きた証・・・ってどういうことなんどろう・・・。

ーそういえば、初めて会ったとき、写真お願いされたっけ・・・。

僕はふと、このプリンを美味しそうに食べる彼女の姿を写真に収めておきたいと思った。

そして、僕はその店でカメラを買い、プリンを持って彼女の病室へと向かった。

病室に行くと、テーブルの上に、おしゃれなカップと紅茶が2人分置いてあった。

「みてよ、すごいでしょ。病院の人が貸してくれたんだ!これでおしゃれなカフェ行かなくてもできちゃった!」

そうか。行きたいところ・・・

そうして紅茶を入れて、買ってきたプリンを皿に並べた。

プリンをうっとり眺めながら、スプーンを手にする彼女に慌てて

「・・・あ・・!ちょっと待って!」

そういうと僕はカメラを取り出した。

ー・・あ。そうだ、買って来たばかりだから充電しないと・・

目の前のプリンをお預けくらってる彼女はかわいそうだったが、どうしてもこの瞬間を写真にしたかった。

あんまり待たせるのも申し訳なくて、ちょっと充電して電源入るようになったら、説明書も読まずにカメラを彼女に向けた。

彼女はそんな僕の行動を嬉しそうに見ていた。

そしてスプーンを手にとって、嬉しそうにシャッター越しに僕を見た。

カシャッーーーと音を立て、僕はその瞬間を切り取った。

僕が撮った写真をちゃんと撮れてるか画面で確認していると、彼女がこう言った。

「生きた証を残すこと。本に書いてあったのでしょ。あなたに最初にお願いした死ぬときに後悔しないためのこと。覚えてたんだ!」

なんて言っていいのかわからなかったから僕はただ微笑んでいた。

そしてその日、僕たちは病室でカフェデートをした。

彼女は、後悔しない人生づくりが上手かった。

自分らしく、行きたい場所、やりたいことを実現していた。

僕は、そんな彼女と一緒の時間を過ごすことで、怪我くらいで人生終わったなんて馬鹿げてた、と思えるようになった。

その日以降も僕は彼女の病室に通った。

一応受験生だったから、勉強時間をつくるために、僕が勉強している間は彼女は本を読んでいた。

わからないことがあったら、仲良しの看護師がいろいろ教えてくれるので(数学と英語が得意な看護師で助かった。)受験の方も良い方向に進んでいった。

最終試合には参加できなかったけど、今までのサッカーの活動をみてくれていた顧問が、テスト成績をみて、推薦入学を提案してくれた。

彼女と出会って、自分の人生が好転してきてた。

だから、彼女がいなくなることなんて、このときの僕は考えもしなかった。

あるとき、病院を訪ねると、受付にいたいつも勉強を教えてくれる看護師が、彼女は今日絶対安静が必要で、面会は不可だと伝えてくれた。

そのとき僕は、彼女の病気のことを改めて思い出した。

病気について、彼女は何も言わなかったし、いつも笑って気丈に振舞っていたから、なんとも思っていなかった。

ー・・・そうだった。

ー僕は『期限付き』の彼氏。

その日僕は、自分にできることが何かないか考えていた。

数日後、面会の許可が出たと連絡があったので僕は彼女に会いに行った。

病室に入ると、そこには前と変わらず、笑顔で僕を迎えてくれる彼女がいた。

ちょっと痩せたような気がして心配になったけど、彼女の気丈な振る舞いを無駄にしたくなくて、僕も何も気にしてないように振舞った。

その日僕は、カフェ特集の掲載されている雑誌や、観光雑誌を持って行った。

今度は違う店のプリンを手土産にして。

二人で、ここ行きたいね、とか、これ美味しそう、とか普通のカップルがカフェに行って話してそうなことを、僕たちは自分たちでカフェを作り上げて話した。

そして僕はこの日から、それを全て叶えようと行動するようになった。

いろんなカフェを回ったり、看護師に相談して病院のプロジェクターを借りて病室でいろんな国の写真をスライドでみたり、観たい映画を上映したり・・・。

普通のカップルの普通の幸せを、僕らはちょっと違う方法で楽しんだ。

だって僕らは『普通』じゃない、『期限付き』カップルだったから。

そしてそんな幸せな瞬間を、僕はカメラのシャッターの音と共に、何枚も切り取った。

だんだんと『期限』に近づいていることなんて、考える時間を無くすほど夢中で。

***

数ヶ月経って、僕は晴れて大学生になった。

彼女に出会って僕の人生は順調に進んでいった。

大学にサッカー部があったが、僕は彼女の人生をもっと綺麗に保存したくてカメラサークルに入った。元サッカー部の仲間や両親は、あんなに夢中になってたサッカーを辞めるなんて、と驚いていたが、代わりに夢中になれるものがあるなら、と特に言及しなかった。

むしろ彼女の方が、あんなに夢中だったのに、私のためだったらやめてよ、と気を揉んでいた。

「そんなんじゃないから。カメラって奥深いんだよ。このレンズはさ・・・」

と僕のうんちくが始まると、彼女は内容をちゃんと聞いててくれたかわからないが、安心したようだった。

大学に入って授業がない日も出来て、僕は高校のときより頻繁に病院に出入りするようになった。本格的なカメラを持っている僕を見て、入院している子供たちが、僕も私もと、撮影を頼んできた。そんな彼らが無邪気な笑顔を僕に向ける。彼らの幸せな瞬間を、切り取っているようでなんだか暖かな気持ちになれた。

そんな僕をみていた看護師が、病院内の行事の写真を僕にお願いするようになった。

病院で楽しんでいる姿を、親御さんにみせてあげたいとのことだった。

僕は、行事が行われる当日、いろんな機材を持って病院に出かけた。

その日、彼女と一緒に参加した。

子供たちがそれぞれ、どんな病気を持っているのかわからなかったが、外で遊んでいる『普通』の子達との違いなんて分らないほど、元気な笑い声にあふれていた。

そんな彼らの幸せな瞬間を僕は夢中で切り取った。

そんな僕を見て、彼女は嬉しそうに微笑んでいた。

病院の中でこんなにもたくさんの幸せな瞬間があることを、もっと誰かに知って欲しかった。

そんな僕の想いを知ってか知らずか、看護師から僕の写真を院内に掲示してもらいたいと申し出があった。

僕は二つ返事で承諾した。写真を現像すると、僕は彼女と一緒に、院内の掲示スペースに写真を貼りだした。

「これってあなたの初めての個展じゃない。素敵な写真でいっぱいね。」

「個展なんて大げさな・・・。でも見てもらえるのは嬉しいよ。あの子達の元気な姿、こうやっていつでも見てられる。」

そういう僕を見る彼女の目は、少し寂しそうだったのかもしれない。ちゃんと見てないけど、振り返って思えばそんな気もする。

貼りだしてから数日後、僕が病院を訪れると、僕が撮った写真の前で涙を流す夫婦がいた。

僕は声をかけることもできず、ただ呆然とその様子を眺めていた。

すると、通りかかった看護師がぼくの肩をそっとたたいて、少し離れた場所に誘った。

「あの夫婦のお子さん、この間亡くなったの。君の写真見てね、こんなにも楽しそうで、あの子は幸せな人生だったんですね、って。治療で辛い姿ばっかり見てたから、丈夫な体に産んであげられなかったことすごい後悔してたけど、君の写真見てほっとしたって言ってた。本当にありがとうね。」

その言葉を聞いて、うれしかったけど同時に、同じような光景が未来の僕に重なるようだった。

いつかわからないけど、その日が・・・。

出会ってもうすぐ一年になろうかというとき、だんだんと面会許可が下りない日が増えた。

顔色が悪いときも増えていった。だけど彼女はいつものように気丈に振る舞った。

写真に綺麗に写りたいからと、血色感足すのにチークやリップが必要だなー、なんて冗談交じりに言いながら。

だから僕も彼女の前だけでは笑っていた。たくさん笑って、幸せな瞬間をたくさん残そうと必死だった。

面会不可の日がいつもより長く続いたある日、彼女は僕を呼んで、とびきり綺麗に写真を撮って欲しい、だからすごいカメラ持ってきてよ、と言ってきた。

僕は彼女に言われる通り、自分が一番上手く撮れるカメラと、綺麗に写すための照明なんかも用意して病院に向かった。

病室に入ると、少し化粧をして、いつもより大人びた彼女がいた。

その日の彼女は本当に綺麗だった。

チークとリップをほんのりつけて、髪も綺麗に巻いてあって・・・

消えそうなくらい儚くて・・・。

僕は照明をセットして撮影の準備をした。その様子を、彼女は嬉しそうに眺めていた。

「じゃあ、撮るよ。」

僕は光の加減を考えて、一番良い場所に彼女を座らせて写真を撮った。

カメラ越しに僕を見つめる彼女を、僕は愛おしく思った。

カメラ越しにしか、こんなに真剣に見つめることなんてできないけど。

僕は、何枚か撮って彼女に見せた。

すごい綺麗に撮れてる、プロみたい、と彼女は喜んで写真に写る自分を見ていた。

うれしそうにはしゃぐ彼女の横で、僕はちょっと気恥ずかしくなり、機材の片付けをしていた。

すると突然、落ち着いた声で彼女がこういった。

「これ、遺影にする。」

その言葉を聞いて、僕は内臓がえぐられるような感じがした。

「・・・え・・・」

僕は、そのとき初めて彼女の泣き顔を目にした。

「・・・もうすぐかもしれない。もうすぐ期限になっちゃうかも・・・。」

綺麗な薄ピンクの頬に涙がつたっていた。

何か言おうと思ったが、何も言葉が出てこなかった。

だから僕は代わりに彼女をそっと抱き寄せた。

いつからか、僕もずっとこらえていた思いが、涙になって目にあふれていた。

「・・・私、たぶん後悔しないと思う。大好きな人に一番綺麗に写真撮ってもらえて・・・。最高に綺麗な私をこれからも残せるんだから・・幸せすぎるでしょ。・・・本当にありがとう・・・。」

言ってあげられる言葉が結局でてこなくて、僕はただうんうん、と頷いて彼女をぎゅうっと抱きしめた。

次の面会の時、僕らは何事もなかったかのように会った。彼女に写真が現像できたから、一刻も早く渡したかった。

現像された写真を見て、彼女は本当にうれしそうに微笑んだ。

すごい、プロになれるよ、いや被写体がいいのか、なんて冗談を言いながら、本当にうれしそうにしていた。

いつも通り、次はこれが食べたい、あの映画が見たい、なんて未来のことをたくさん約束した。

だけど、ついにその約束が果たせなくなるときがやってきた。

僕はその日、大学で課題をやっていた。今日は彼女に何持って行こう、なんて考えてるときに携帯が鳴った。

仲良しの看護師からだった。彼女が危篤で危ないという。

僕は慌てて、鞄に物を詰め込んで病院に向かった。

手が、足が震える。

いつも乗っている病院行きのバスが遅く感じた。

ー早く、頼むからもっと早く走ってくれ・・・っ

バスを降りるとすぐさま病室に向かった。

彼女は呼吸器をつけて、目をつむっている。そばに彼女の両親がいて、震えた声で何度も彼女の名前を呼んでいた。

ドクターが必死で蘇生措置をしていた。

僕はただ彼女の目がもう一度開くことを祈って見つめるしかできなかった。

ーお願いだから、もう一度だけ彼女に会わせてください・・・

その瞬間、心拍を刻むモニター音が正常になった。

ふ・・・っと彼女が目を開ける。

両親を見てそして・・・僕を見て微笑んだ。

そして彼女の唇がかすかに動いた。

ちゃんとした音にはならなかったけど、なんて言ったのかあの本を読んだ僕にはわかった。

あの本の最後にあった項目。

ー愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと。

・・・

それを最期に、彼女は微笑んだまま、目を閉じた。

そしてついに、モニター音がリズムを刻まなくなった。

ーああ・・・。・・・君は最後までやり遂げたんだね・・・。

彼女は、最期の一瞬まで、僕に後悔しない人生のつくり方を教えてくれた。

ーでも、君がいないのに、後悔しない人生なんて・・・。

ー僕はまだ、君とやりたいことたくさんあるんだ・・・。

病室で、彼女の両親が泣き叫んでいた。何度も彼女の名前を呼んで。

でも、それに彼女が応えることは、もうない。

僕は、その場から一刻も早く離れたかった。

『死んだ』彼女から離れたかった。

僕は下を向いたままそっと病室を出た。

頰に、涙が伝うのがわかった。

・・・

彼女が亡くなってから、数日が経っても、僕は彼女の死を受け入れられなかった。

なにもする気が起きなかった。

ただふらふらと、彼女の面影を追い求めて病院のロビーに行ったり。

何日かそんな風にいると、彼女と仲良くしていた看護師が、病院にいる僕を見つけて声をかけてきた。

「葬儀、家族だけで行われたそうよ。」

僕はただぼーっと彼女がよく座っていたロビーのソファを見つめていた。

「君に渡すものがあるから、ちょっとここで待ってて。」

そう言うと看護師は受付の方へ行き、僕のところに一つの封筒を持ってやってきた。

「これ。あなたに渡すようにって。」

封筒には僕の名前が書いてあった。

この場所でもらった手紙と同じ、整ってるけど少し丸みがかった字。

彼女からだった。

『あなたがこの手紙を読むとき、私はもういないんだよね。

ちゃんとありがとうって言えたのかな。

もしも言えなかったときのために、この手紙で伝えようと思う。

病気がわかったときのときの話、してなかったよね。

いつ死んでもおかしくなかった。

なのに辛い治療したり、学校にも行けないし、やりたいことできないし。

生きててもしょうがないやーって思ってたときに、病院の窓からサッカーしてるあなたが見えたの。

チームの人みんな帰っても、一人で練習してたの私ずっと見てたんだ。

すごい頑張ってるから、応援したくなっちゃって。

それから、部屋の窓からこっそりあなたのこと応援するのが日課になってて、明日どんなプレイするのかなって思うと楽しみだった。

あなたは私に明日目覚める意味をくれたんだ。

あなたに初めて病院で声かけたときね、あれ、最期に生きた証に撮ってもらおうって勇気出して言ったんだ。あの写真を本当は遺影にしようと思ってた。

でもあなたはどんどん写真が上手くなるし、たぶん私はあなたに本当に恋をしてたから、病気は悪くなってたけど、なんかすごい綺麗になってたと思う。自分で言うなーとか言わないでよね。本気で思ってるんだから。

最後に撮ってもらった写真、本当に本当に綺麗に撮れてた。

自分至上、最高に綺麗な写真だよ。

嬉しくて嬉しくて、もうなんにも後悔ないやって思った。

あなたと、幸せに「生きた証」ちゃんと残せたなって。

私がいなくなって、あなたはどうしてるんだろう。

病院で初めて会ったときみたいに、人生終わったーみたいな顔してないかな?

心配だから、この手紙でちゃんと伝えたい。

私に生きる希望をくれたあなたの人生は、あきらめていいものなんかじゃない。

私の人生を後悔ないものにしてくれたあなたが、自分の人生を後悔しちゃいけない。

私、あなたが撮る写真大好きだよ。みてるとすごい幸せになれる。

私はもう撮ってもらえないから、他の誰かの幸せな瞬間をたくさん写真にしてほしいな。

いつか個展開いてよ。その頃には生まれ変わって見に行けるかもしれない。

私の写真、使いたかったら使ってくれてもいいからね。

私の人生に、あなたがいてくれてよかった。

そばにいてくれてありがとう。』

封筒には、その手紙と、僕が最後に撮った彼女の写真が入っていた。

彼女が綺麗に撮れてる、と喜んだあの写真が。

僕が撮った写真を、あんなにも嬉しそうに喜んでくれたあの日。

あの切り取られた瞬間、愛する人と、生きた瞬間。

***

それから月日は流れ、10年後。

僕はプロのカメラマンになって、自分の写真の個展を開くことになった。

その個展に、あの日、最後に撮った彼女の写真も飾ることにした。

題名は、『未来(みく)』。彼女の名前だ。

その写真の前に、小学校中学年くらいの女の子が立っていた。

じーっと写真を見て、題名に気づくと驚いてささやき声でこう言った。

「この人、私と同じ名前だぁ・・・!」

隣にいた僕は思わず、彼女に声をかけた。

「君の名前、未来っていうの?」

「うん!この写真、お兄さんが撮ったの?」

「そうだよ。すごい昔なんだけどね・・・。」

「・・・ねぇ、お兄さんこのお姉さんのことすきだったんでしょ?」

「なんでそう思うの?」

「写真見てる目でわかるよ!そうでしょ。別れちゃったの?」

なかなか直球できいてくるから、ちょっと可笑しくなった。

「そうだな・・。彼女の方が遠くに行っちゃったんだ。」

「ふー・・ん。じゃあお兄さん、早く新しい恋見つけなきゃ。たぶんこのお姉さん、どこかでもうとっくに幸せになってるよ。女ってそういうもんだよ。」

あんまりませたことを言うから、本当に可笑しくて思わず笑ってしまった。

でも、なんか、彼女からのメッセージみたいにも思えた。

僕は今でもシャッターを切る度に、彼女といたあの瞬間にワープするような感覚になる。

あの頃の僕は、幸せだった瞬間を何枚も写真に収めた。

この瞬間を切り取って残したいと言う思いで、夢中でシャッターを切った。

切り取りたいほど大切に、後悔しない『今』を生きて『未来』をつくってる。

僕の部屋には、まだ彼女の写真が飾ってある。

僕はまだ、あの切り取られた瞬間に恋をしているようで、新しい恋は見つからないのだけれど。

今はそれでいい。でもいつか、『君』が言うように、新しい恋が見つかるといいな。

そしてその瞬間を、僕の『生きた証』として切り取っていこう。

***

あなたの人生が切り取りたい瞬間でいっぱいになりますように

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?