『巨神と誓女』を再び振り返る ~フレストニアの子供たちへの手紙~

結論から書くと、巨神と誓女というのは『ソーシャルゲームの皮を被ったメディアアート』だと私は思う。

この記事では、なぜ私はそのように思うのかというのをツラツラと説明し、最後にこれから来るReOathをどういう心構えで受け止めるのかという話をちょろっと書いて終ろうと思う。

あなた達はダンテの神曲を読んだか?

チュートリアルの終わりに相当すると思われる『神曲の巨神』において重要モチーフとして登場し、そのまま巨神の名前にもなっているので気になった人は多いだろう。私も挑戦してみているのだが手が止まってしまっている。煉獄編の十三歌あたりかな?止まってしまっている理由についてはこの後でちょっと触れます。

途中までの感想になってしまって申し訳ないのだが、ダンテの神曲には神曲の巨神のモチーフという以上の意味を色々と感じたので、まずはそのことについてお話したい。

第一に、『神曲(La Divina Commedia)』というあまりにも仰々しいタイトルからとても高尚でとっつきにくいものという印象を(未読であれば)持っている方が多いのではないかと思いますが、私の感ずるところではまずこれが間違いなのである。

解説によれば、そもそも著者のダンテ自身が付けたタイトルは単にCommedia(コメディア=喜劇)であって神(Divina)などという修飾はついていなかったのである。加えて言うならこの物語は「あれは私が35歳のころ~」みたいな感じで語り始められるので、現代で言うところの『創作実話』的な体裁を取っているのである。つまり少なくとも作者の意向としてはあまり畏まらず、肩の力を抜いて、時にけらけらと笑いながら、楽しんで読んで欲しかったのだろうと私は思うワケです。

実際読んでみると非常に二面性のある作品という印象を受けるものになっていまして、『Divina』と冠されるのに相応しい神々しいまでの情景描写の巧さと、おそらく当時の読者には大ウケであったであろう風刺ネタのラッシュ(ここをスムーズに読めないのが読むのが止まってしまっている理由です)が同居しているんですよね。

何が言いたいかというとイメージに反してけっこう通俗的な作品ですよ、というのが指摘したいことの1点目です。

第二に、ダンテ君が亡者にメチャメチャモテる。ダンテ君はたまたま迷い込んだ辺獄(死にはしたものの天国にも地獄にも行けない者が留まるところ。フレストニアの在り方は辺獄にかなり近いものと思われます。)で出会った紀元前の伝説的詩人であるウェルギリウスの導きによって、生者の身でありながら地獄・煉獄・天国を駆け抜けていくわけです(私は煉獄の途中までなので天国の展開は知らぬのですが…)が、その中でダンテ君は様々な亡者たちと出会って話を聞いていくことになります。亡者たちはダンテ君が生者であると知るや我先にと群がってくるのですが、なぜかというと現在の地上のことを知りたかったり、何よりいずれ地上に帰るダンテ君に託したい言葉が色々とあるからなんですよね。

結末まで読んでない段階なので作品内でどう総括されるのかわからないけれど、私はこの亡者(完結してしまって最早何一つ変えることの出来ない存在)と生者(現実の世界に何かを持ち帰ることが出来る存在)の関係性に物語と読者の関係を見ることが出来るように思います。

イメージに反して通俗的(二面性)

亡者と生者の関係

この二点を念頭に置いたうえで、巨神と誓女に話を戻しましょう。

あなた達は巨神と誓女を読んだか?

実際にプレイした人はよくご存知だと思いますが、巨神と誓女はビジュアルの儚げな印象とは裏腹に結構バカもやる作風でした(トウホグゥッ!はホントに一回怒られた方がいいと思う)。当時の広告なんかも凄く悪ノリしてましてこちらは有志の方がTogetterにまとめてくれていますので、参考としてリンクを置いておきましょう。

二面性という意味では誓女たちの設定も強く二面性を意識されていましたね。特にウロボロスとアスタルの問答なんかは強く印象に残っている人も多いのではないかと思います。「あ、素だとそんな感じなんスね」みたいな。

ティターニアのビジュアルから『下ネタ連呼おばさん』という衝撃的なキャラクター性を予想できた人はいるだろうか?

悪ノリといえばPVも実は結構ヒドいんですよ!

そして亡者と生者の関係について、これは複数の要素に見立てることが出来ます。

まず第一には作中における『巨神』と『誓女』の関係です。これについては以前の記事でも少し触れていますので参考のためリンクを置いておきます。

巨神とは、終わってしまった物語であり、亡者であり、書物であり、墓碑である。

誓女とは、物語のキャラクターであり、亡者でありながらまだほんのちょっと生きてもいて、読者であり、手向けられた花である。

ここで重要だと思うのが、誓女達は自分と関わりのある物語(巨神)だけではなく、本来自分とは何の関係もない物語を通じても自分が何者であったかを思い出すことが出来ること。つまり、現実の私達が歌や詩に対して時おりそうであるように、彼女達もまた物語を本来の意図とは離れた形で『解釈』しているということです。

完結した物語を死んだものと考えるのなら、それは読者に読まれている時にだけほんの少し生きて、再生(この場合はReviveよりPlayにやや近いニュアンスを想定しています)しているとも言えるでしょう。彼女たちの足元にだけ花が咲くのはそういった比喩なのかもしれません。

亡者と生者の関係について、第二には『誓女』と『あなた』の関係が恐らくそうであろうと。これはちょっと予想も入るのですが、作中における『あなた』というのは世にも奇妙な巨神で主人公となった死なない男とみてほぼ間違いなかろうと私は考えています。作中で確実にまだ生きている男性は彼ぐらいのものですし、これをダンテの神曲に準えるならば生者=主人公と推論する事が出来るわけです。荒事に於いて本格的に全く役に立たない点も『あなた』はダンテ君に似ています。

上記の論立てだとアイノも恐らく生きていますから、彼女もまた主人公(ダンテ)たる資質を備えていると見ることも出来ます。これは『同じ』というよりは『重ね合わせ』の関係でしょう。

亡者と生者の関係について、第三は『巨神と誓女』と『プレイヤー自身』です。これはもうそのままなので特に語ることも無いでしょう。

読め 読め 読め

女神ノイアの謳の謎めいた一節「 読むことは 創造に等しい 魂を 棺の海より 持ち帰れ」について、私は長らく飲み込めていませんでした。だって変でしょう?何かを読んだところでそれだけで何かが生産されるわけでもないのだから、読むことは創造と等しくは無い筈です。

しかしつい最近になって不意にひらめきがありました。これは『読む』ことは単なる文字列のコピーではないという話をしているのです。『読む』とは、『解釈する』ということであり、そこに創造性の萌芽が既にある。だから「読むことは 創造に等しい」と、こういう論立てをしているわけですね。

かつてプレイヤーだった『あなた』は思い返してみてください。なぜゲーム内に考察マップの作図ツールが用意されていたのか?なぜ特に報酬があるわけでもない大喜利がイベントにくっついていたのか?これらは遊ぶことを通じてプレイヤー自身の創造性に働きかけ、芽吹かせる意図があったのであろう、と。

即ち『巨神と誓女』とは、プレイヤーの創造性を育てる創作の幼稚園(キンダーガーデン)だったのです。そしてこのような試みはもはやゲームというよりメディアアートの領域です。…冒頭の論に着地できましたね?

しかし商売として成立させるだけでも大変だろうに、何故こんなバカなことを?彼ら、或いは彼女らはきっとこう答えるでしょう。

ReOathをどう受け止めたらいいのか?

みなさんは聖剣伝説というゲームシリーズをご存知だろうか?その1作目の副題にファイナルファンタジー外伝と付されていたのをご存知だろうか?

ReOathの位置づけも概ねこのようなものになる(ならざるをえない)だろうと私は考えています。即ち、作中用語の幾らかを共有しているだけで中身については全く関連がなく、耳目を集めるために冠を借りているだけのものであると。

それが必ずしも悪いわけではありません。聖剣伝説はその後しっかり独立してシリーズを継続できましたから、立ち上げの段階で名前を借りるというのも販売戦術としては正統なものです。ただ、受け手の立場として『あのとき読めなかった続き』のようなものを期待するのは誤りだろう、というのが私の考えです。そういう期待をするのは受け手にとっても作り手にとっても不幸を招くこととなるでしょう。

全く期待するなと言っているのではないですよ?別の良さはきっとあるはずです。ReOathの制作陣だってそれなり以上の情熱と、計り知れない労力を投じて事に当たっているはずですから、そこは信じましょう。

彼らも大変なはずですよ。だって、話題になったとはいえ結果として1年持たなかった作品の名前を借りて、『DMMGames10周年記念タイトル』なんてドデカい看板を背負わされて、おまけに『新曲の巨神』で念入りに念入りに釘を刺されてしまっていて、もう既に針の筵もいいとこに違いないですよ?

まぁ事情を慮ったうえでもやはり評価に手心を加えるべきではないと思いますが(それは彼らに対しても無礼にあたるので)…。

一応参考として『新曲の巨神』を置いておきます。

流行ったら流行ったで『フレストニア送り』がミーム化して雑に消費されるとか色々なことがあるでしょうが、それもぐっと堪えましょう。

フレストニアの子供たちへ

大人の事情を理解は出来ても、納得いかないですか?名前を借りた別物の存在が、どうしても我慢ならないですか?

ならどうすればいいのか?エンディングムービーでムニンの語ったことを思い出して下さい。思い出せない人のために動画も見つけてあります。

やっちゃいなよ、自分で!

絵でも音楽でもゲームでも、媒体は何だって構わない。巨神と誓女から受け取った何かを表現して欲しい。そうしたらきっと、私が『あなた』を探しにいくから。

一つお願いがあって、そこに何かサインを仕込んで欲しいんだよね。『背景の時計の時刻が6時17分だ』とかいったささやかなものを。弾圧下のキリスト教徒が魚を符丁としたような、分かる人にはそっと伝わるようなものを。

………もちろん『俺がフレストニアの子供たちだ!』と言わんばかりの堂々たるオマージュも大歓迎だけどね?

私から伝えたいところはこんな感じです。

では、いつかどこかで『あなた』に会えることを願って。

余談

ついでなので考察めいたものとかを置いておこうと思う。

・世界(時代)どうしのつながりはどうなっていたのか?

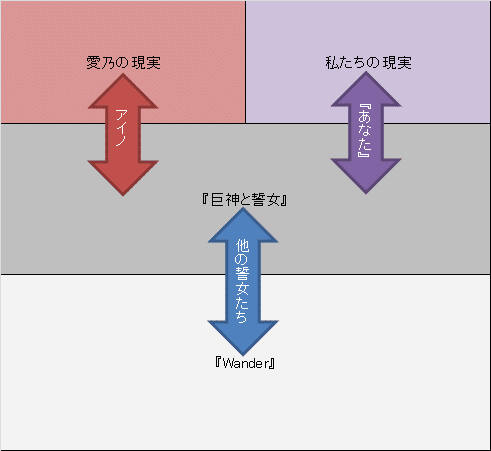

これは直線的な時系列でも、いわゆる並行世界でもなく、時計のような円環構造だったのではないかと思う。図にするとこうである。

隣接する世界(時代)どうしは矛盾なくつながっているのに、すべてつなぐと循環してしまってどこが本当の始まりか分からないという全体構造になっているのではないかという仮説です。これは作中の個別のエピソードに論拠が有るわけではなく、採用されているモチーフ(ウロボロス、時計、編成画面の円形テーブル等々)からのメタ的な推測に基づいています。

そこからさらに台本や演劇といった要素を加えて連想していくならば、『それぞれの世界はすべて、同じような経緯をたどって同じように滅びている。さながら同じ台本を舞台と役者を変えて繰り返し再演するかのように。』ということも考えられます。

面白いアイデアだと思うかい?そう思うならパクってもいいよ。そもそも私は『解釈』しただけで原典てわけじゃ無いし、これが正解というわけでも全然ないからね。ぜひ自分の作品に取り入れて表現してほしい。

そんなわけ無いだろって?それはそうだろう、あなたにはあなたの『解釈』があって然るべきだ。ぜひそれを自分の作品として表現してほしい。

・ダンテの神曲について

参考までに、私が読もうと挑戦しているダンテの神曲は『河出書房新社』から出版されている『平川祐弘』氏による翻訳のものです。私はこういった古典を真面目に読むのは初めてなのですが、豊富な註に大変助けられております。

Amazonで今検索すると中古は若干在庫があるようですが新品で入手するのは難しくなっているようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?