米菓は底堅い:亀田製菓の第3四半期分析

さて、亀田製菓と言えばどんなイメージでしょうか?

やっぱり柿の種かな?

米菓コーナーでよく観察すると亀田製菓の製品が多いことに気が付きます。

亀田を代表する主力12ブランド

主力12ブランドは時代の変化に合わせて進化し、お客様から支持されている亀田製菓を代表するブランドです。おつまみやおやつにぴったりな『亀田の柿の種』『つまみ種』『うす焼』。お客様に幸せ(ハッピー)が戻って来る(ターン)ようにとの願いを込めた『ハッピーターン』。ご家族団欒のおやつにぴったりな『亀田のまがりせんべい』『ぽたぽた焼』『ソフトサラダ』『揚一番』。伝統の米菓にひと手間かけた『手塩屋』『技のこだ割り』『堅ぶつ』。アレルギーにも配慮したからだ想いのお子様のおやつ『ハイハイン』。これら主力12ブランドを主軸としながら、時代に合った新商品を提供することで、米菓市場を活性化していくことが亀田製菓の使命です。

『亀田の柿の種』『つまみ種』『うす焼』。

『ハッピーターン』。『亀田のまがりせんべい』『ぽたぽた焼』『ソフトサラダ』『揚一番』。『手塩屋』『技のこだ割り』『堅ぶつ』。お子様のおやつ『ハイハイン』。

これが主力12ブランドになります。

思えば様々なブランドといっても元の原材料は同じでしょうから、工程を変化させれば追加的なコストが必要なく製品の種類を増やすことが可能といえるのかもしれません。

そんな亀田製菓の業績はどうだったでしょうか?

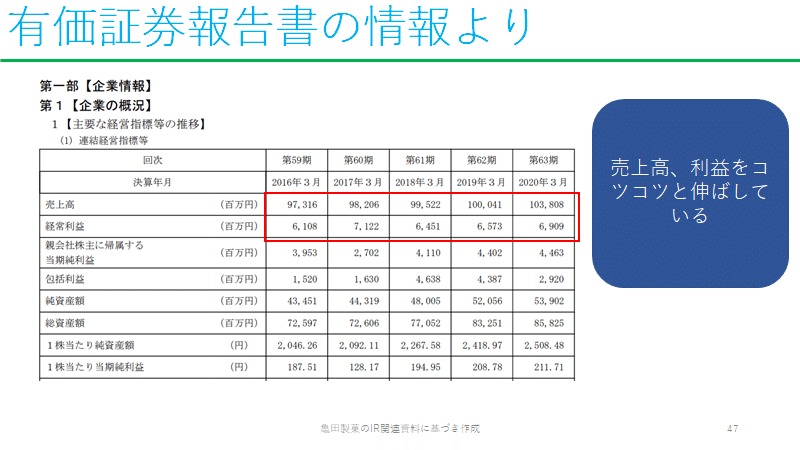

今回は、まず基本的な経営成績・財政状態の推移から確認してみましょう。

こちらは2016年3月期~2020年3月期の推移です。売上高、利益を徐々に伸ばしていることが分かります。利益はそれほど大きく伸びていませんが、業績の変化がそれほど大きくなく手堅いという印象を持ちます。

また純資産の額をみてもそれほど財務状態が悪化しているわけでもなく、堅実に経営を行っている状況を読み取ることが出来ます。

では具体的な経営分析の数値、ROE、ROAの分解式から見てみましょう。まず効率性ですが、実はやや低下傾向にあります。これは海外進出の影響で資産が膨らみ資産効率が低下していることが影響しています。

収益性はほぼ横ばい、という状況です。健全性は高く安定していることが分かります。

そんな亀田製菓、ですが、第1四半期はどうだったのでしょうか?実は新型コロナ禍でも売り上げ、利益を伸ばしました。つまり巣ごもり中は米菓が売れたということ、です。販促関連の費用も減少していることで利益が増加しています。

海外事業も売り上げは伸びていることが分かります(ただし海外事情は赤字です)。

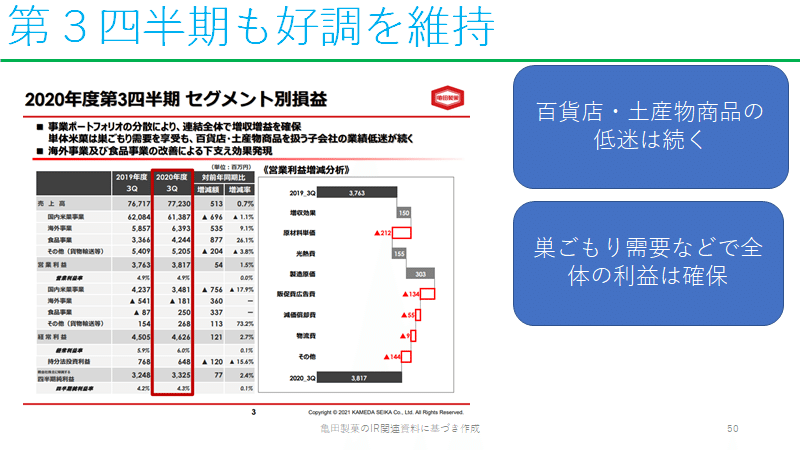

第3四半期は、百貨店・土産物商品の低迷は続いますが、巣ごもり需要などで全体の利益は確保しているという形になります。

こちら面白いのは月ごとの売り上げです。

前年比で売上が伸びた月は、4、5、9、12月となっています。

9月は例外としてコロナ禍で自粛ムードが高待った月に売り上げが伸びていることが分かります。

特に4月118.4、5月115.8と15%以上伸びています。

販売チャネルとしてはドラックストアで売れたことがデータとして分かっています。ドラックストアに米菓は確かにドン!と置いているイメージありますね。

コンビニチャネルが弱くなっているのと対照的な結果です。

スーパーマーケットでもよく売れているようですので、スペースの確保されている大型なお店で強みを発揮しているといえるのかもしれません。

最後になりましたが四半期の売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益を確認しておきましょう。すべてにおいて前年を上回る結果となりました。

大幅に上回った、とはいきませんでしたが、コロナ禍で百貨店や土産物商品の低迷があったことを考えれば、よい経営成績であったといえるのではないでしょうか。

改めて思うことは、米菓は底堅い、ということですね。

業績が大きく揺れることはなく予測がし易いといえるでしょう。一方で海外事業を拡大していく予定ですので、この辺りが不確定要素といえるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?