小学校で「コロナ差別をしないために」授業をやってみた

久しぶりの更新です。やっと、noteを綴ろうという気分になりました。またぼちぼちがんばります。

またもや非常事態宣言の延長を受けたことで、ストレスが社会全体に広がっています。その余波を受けている子どもたち。でも、逆に。できればこれを契機として、差別を許さない心と人としての生き方を考えてもらいたい。

実際にネットで調べてみると、そういう授業実践はまだまだ少ないようです。

そこで今回は、「STOP!コロナ差別」について6年生で授業をやってみました。

「差別は許さない」ことをはっきり言いつつ、ただ「やめよう」だけの授業にはしたくありませんでした。教師の言ったことに従うだけなら、それは考えていないのと同じこと。差別について自分で考える力を育ててほしいという願いを込めて実践しました。

なお、熊本市教育委員会作成動画「【新型コロナウイルス】みなさんと一緒にかんがえたいこと」を参考に考えました。ありがとうございます。

1.導入…今起きている「コロナ差別」について知る

まずは、新聞などから身近な「コロナ差別」について紹介します。

〈新型コロナウイルスに関連した差別や人権侵害につながる事例〉

◇感染者や医療関係者、その家族に対して

・罵声を浴びせられた。

・SNS 等で個人情報をさらされた。

・店舗への入店やタクシーの乗車を拒否された。

・子どもの通園や通学を拒まれた。 など

私は、大学でクラスター感染が発生したとき、そこへ通う大学生がコンビニで受けた差別について紹介をしました。ただ、たくさんここで例を挙げすぎると授業が必要以上に暗い雰囲気になってしまうので、顕著な例を一つ提示したほうがよかったなと思います。

ここから「コロナ差別をなくすために、私たちはどんなことに気をつければいいだろう。」と問いかけました。

2.差別は「不安」が大きくなりすぎることによって起こることを教える

「差別や偏見はどうして起こるのか」

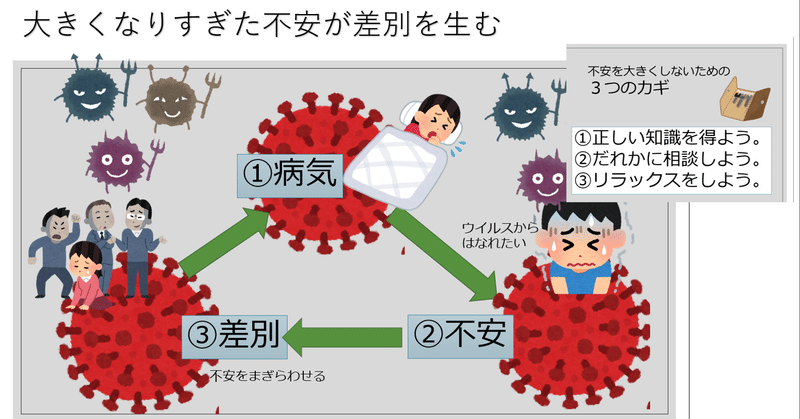

日本赤十字社が作成した「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~」の話を使って説明しました。コロナ差別のことを取り上げるなら、一度はチェックしておくべきサイトです。

昨年度もこの話をしましたが忘れている人たちも多かったので、もう一度ていねいに、でもわかりやすくするために短めに下記のように説明しました。

感染に対する恐怖が増すと、不安が大きくなる。すると、ウイルスから離れたいという気持ちが大きくなる。その不安から目をそらそうとして、差別が生まれる。そして感染は止まらず、さらに広がっていく。

実は、この差別の構造はあらゆる差別に共通するものだと私は考えています。一度は指導しておくと、いじめ・男女・人種・同和など、あらゆる場面の指導で生きてきます。

このとき、不安を感じるのは当たり前のことで、悪いことではないということは強調しておきました。不安が大きくなりすぎることが差別・偏見につながるのです。そこで、そうならないためにどうすればいいのかを教えます。(これも、昨年度の復習です。)

不安を大きくしないためのカギが3つ。

①正しい知識を得よう。…本当か確かめよう

②だれかに相談しよう。…話すだけで楽になる

③リラックスをしよう…好きなことをする、運動をするなど

3.もしも家族が濃厚接触者になったら…

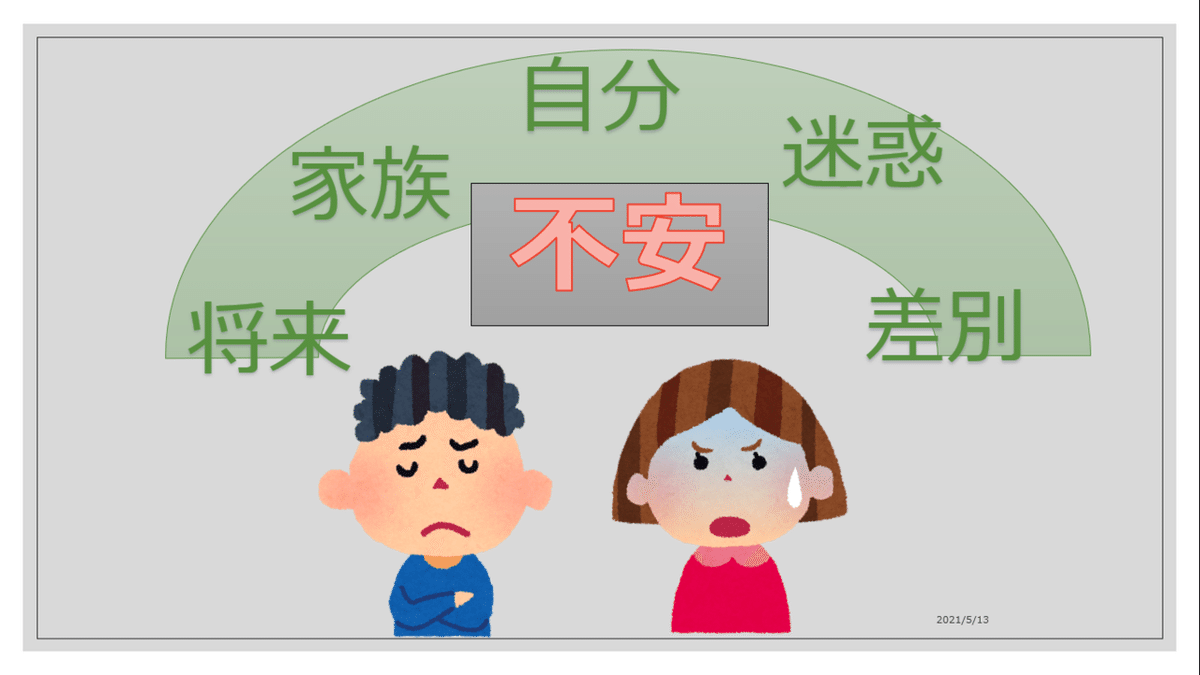

「もしもあなたの家族が濃厚接触者になったら、あなたはどんな不安を持つでしょうか。」について、班で話し合うように問いかけました。

その後、発表したものを黒板に仲間分けして整理し、たくさんの不安が想像されることを子どもたちで共有します。その不安をさらに大きくしてしまう「差別につながる言葉を具体的に考えてみよう」と発問をつないでいきます。

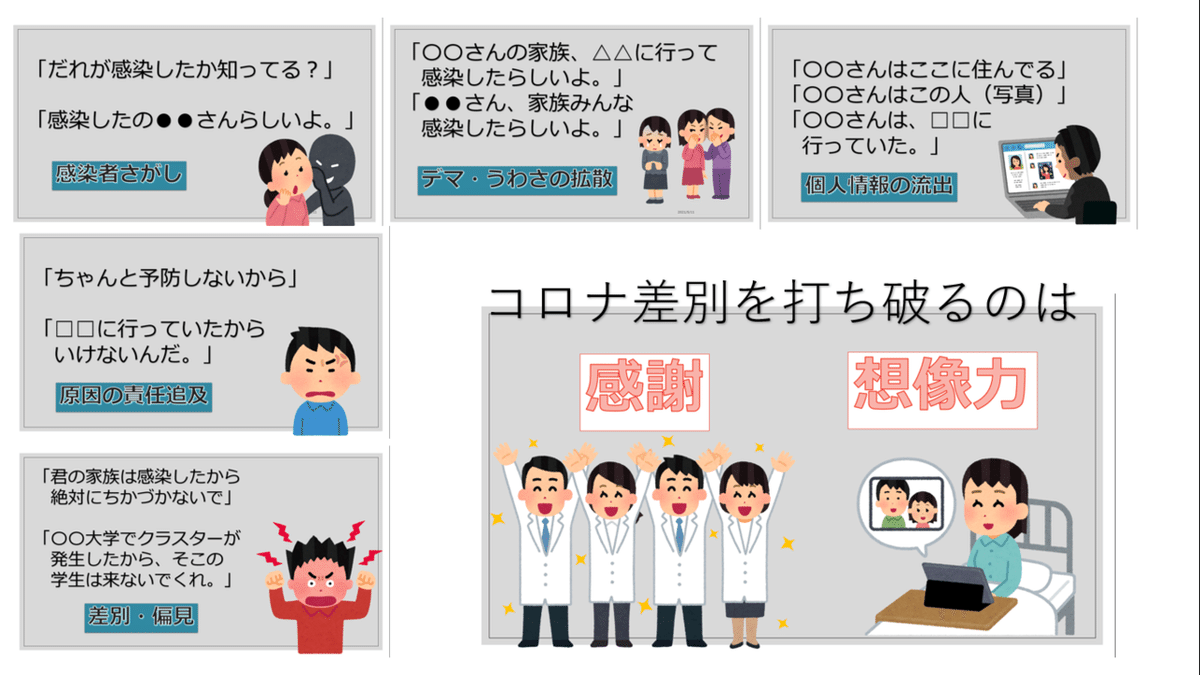

4.差別につながる言葉を、具体的に考える

自分が住んでいる町で感染が確認されたことをニュースで聞いた場面を設定する。ここでも少し時間をとって、自由に話し合ってもOKにした。

嫌な言葉が多く教室に広がるのをさけたかったので、ここではあえて意見を発表させませんでした。差別の言葉を大きく5つに大別しながら、私が具体的な言葉を説明しました。

この説明の後、他にも思いついた人はいないかを一応確認し、それは発表させました。

ただ「差別はやめよう」という言葉だけではイメージができなかったり、人によって考えが違ったりします。小学校の授業では「具体的な言葉を考える」ことで、実践的な場面で「これは差別だ」と気づける力を育てるべきだと私は思います。

5.まとめ 「感謝」の心と「想像力」をもつこと

ここで、授業者が差別をとめるためためには、二つのことが必要であることを話します。

一つ目は「感謝の心をもつ」ということです。

「医療従事者の方たちは、みなさんが想像したようなたくさんの不安をかかえたり、差別的な言動に傷ついたりしながらも、命を守るために働いています。そのことをわすれないでください。そして、その人たちのために自分たちができることは何かを考え、実行にうつしていきましょう。」

二つ目は「想像力」をもつことです。,

「差別をしてしまうとき、人は自分もその立場になるかもしれないことを考えていません。『自分も感染するかもしれない』と考えてみましょう。」

最後に、スペインでコロナの治療を終えて戻ってきた人に、マンションの住民たちがたくさんの拍手と「おかえり」という言葉で出迎えたという話を伝えました。

子どもたちの表情が、ほっとなごやかにほころんだように見えました。

「やってはいけない」ということを話すことに加えて、こういう声かけや行動がいいのではないかという実例を話すことで、「自分たちもやってみよう」気持ちが生まれると思います。

実はここがいちばん重要だ、と思います。

子どもたちの感想では、「コロナでわたしも不安になってこわかったことがあった。」「コロナのせいで差別や偏見が起きているけど、それとは逆に、差別や偏見がなくなるような、みんなで「おかえり」と言えるような、そういうことができるような人になりたい」などがあった。

とりあえず、今できることはやったと思います。

あとはこれを、校内や地域にも広げていきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?