文部科学省になったつもりで分散登校のパターンを考える(小学校編)

5/11に文部科学省が「学校の情報環境整備に関する説明会」を行いました。

ここで少々強引かもですが、文部科学省が(もしくは高谷課長が)気合いと覚悟、勇気を見せてくれました。

それに対して、私は以下のように書いたので

私自身は、その後、担当する皆さんが具体的なアクションで詰まる部分に寄り添い、支援をしていかねばと改めて思いました。

それを実践していきたいと思います。

これまでもそのつもりでnoteを書いていましたが、一層力を込めねば。

そんな訳で、文部科学省に対抗する意味で「文部科学省になったつもりで」で書いてみます。

文部科学省に怒られたら取り下げよーっと(笑)

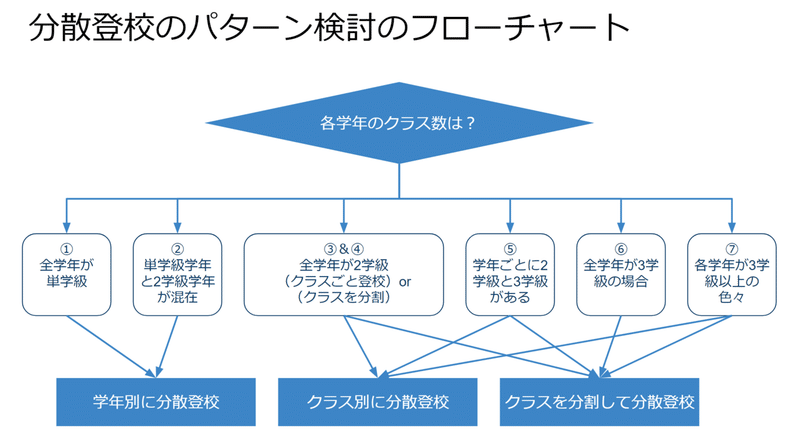

パターン分けのフローチャート

考えたことの結論を最初から。あくまで机上シミュレーションであることはご容赦を。

学年ごとのクラス数でパターンが変わってくるのでは、です。以下、フローチャートです。

編集可能版はこちらから。コピーしてもらえたらと。

先に前提として考慮した事項で、重要そうなことを箇条書きしておきます。

・学校は月~金での運営を想定(土曜授業考慮外)

・学級内の人数を減らすことからクラスを2つに分割する

※社会的距離意識だと4分割ぐらいが必要だが運用不可能なので考慮外に

・午前登校/午後登校を選択肢にする(5日だと2で割れないから単位を10に)

・週ごとに登校曜日や時間が変わるのはNG(保護者が生活設計できなくなる)

・このグループは毎日午後だけ、はしない(生活習慣を整えることを考慮)

以下、パターン分け解説です。

① 全学年が単学級の場合

「学年単位で分散登校」で考えました。

自分が校長なら

・Aグループ:1年生、3年生、6年生

・Bグループ:2年生、4年生、5年生

の2グループですかね。

学年の区分けで考慮したことは以下です。

・登校不安のある1年生は6年生と組ませてあげたい

⇒ 登校が密になる面もあるがそれ以上に安全・安心を優先

・1,2年、3,4年、5,6年は別日に設定する

⇒ 低・中・高学年で学年団を構成して授業をしていくことになるので

後者の「1,2年、3,4年、5,6年は別日に設定する」の理由が分かり辛いと思いますが、、

例えば1年生の登校日には、クラスを2つに分割して1年生と2年生の教室で授業を行います。2つに分かれたクラスを、それぞれを1年生担任、2年生担任が授業する、という感じです。

1年生担任と2年生担任に、バーチャルの学年団になってもらい、相互連携で授業をする感じです。

時数の多い算数や国語は、それぞれの先生で行うことになると思いますが、理科・社会などは教科や単元で区分けしてどちらかの先生が行う、などの方が負担は少なそうな気がします。この辺はバーチャル学年団での判断・運用でしょうか。

専科教員がいるならそこにうまくはめ込んでいく。

うーん、先生の時間割パズル作りの腕の見せ所ですね。

具体的にはこんな登校日パターンでしょうか。

編集可能なバージョンはこちら。使いたい方は適当にコピーして使ってください。

給食が結構厄介(失礼)なので、そこをちょっと工夫しました。

といっても、私が工夫したのではなくこういうことを考えてくださっていた先生のSNS投稿をパクった感じです。

週5日×午前/午後=10スロットにして、隔日で入れ替わる構成です。

「1日おきに登校」というのも考えたのですが「毎日学校に行く」が無くなると、生活・学習習慣の面や、保護者の負担、不登校の数が増えそう(自分なら何かの拍子で行きたくないときの悪い意味でもキッカケが作りやすい)ということで不採用にしています。

また、偶数にしないと毎週パターンが変わるのも保護者は辛いので。

同じ理由で「次の週は月曜日の午前をBで」としたくなるところは却下しています。そんなことしていると保護者が仕事のシフト組めなくなるので、固定で組むようにしています。

② 単学級学年と2学級学年が混在する場合

①と同じ「学年単位で分散登校」という(自分のなかでは)結論になりました。

理由は単級と2クラスが混じる学校の場合、多くが1学年辺りの人数が40人前後(低学年では35人前後)になっているから、です。

「学年で44人」とかなら誤差の範囲と捉えて「22人で授業を行う」という感じです。

なのでパターン分けは①と同じ図です。

何度も書きますが、編集可能なバージョンはこちら。使いたい方は適当にコピーして使ってください。

③ 全学年が2学級の場合(クラスごと登校)

「クラスごとで分散登校」で考えました。いわゆる学年の縦割り班ですかね。

・Aグループ:各学年の1組

・Bグループ:各学年の2組

のような感じです。

月曜日の午前は4年生はAグループの1組が登校してくるので、その1組を2つに分け、4-1と4-2の教室で授業を行う。授業者は4-1担任と4-2担任、という感じです。

授業は学年団で分担するので、今まで以上に学年での連携が必要になってきます。①や②と同じように、時数の多い教科はお互い全部やりつつ、時数の少ない教科は教科別・単元別で分担していく感じでしょうか。

書きながら、もうあんまり図の意味がないことが分かってきたのですが、一応再利用のことも考えて図を表示しておきます。

何度でも書きますが、編集可能なバージョンはこちら。使いたい方は適当にコピーして使ってください。

④ 全学年が2学級の場合(クラスを分割)

全学年が2学級の場合、もう1つ考えられるのは「各クラスを2つに分けて分散登校」です。もうバーチャルに4学級編成にする感じですかね。3年1組が30人の児童なら「3年1組A」と「3年2組B」に分ける。さらなるクラス編成をするので大変ですが、、、実態は①~③も同じことをしているはず(授業時にはクラスを分割している)なので、苦労を同じですね(何ら気休めにもならないですが...。)

先生としては、午前・午後でAとBの児童が登校してきますが、ほぼ同じ授業を2回していく感じです。

このパターンの場合は、他クラスの児童の授業を実施することがほぼ無いため、学年団での調整が今まで以上に実施、とかは必要ないかもです。

ただ、現役教員である妻の意見は「④より③の方が良いのでは」でした。

分散登校がどこまで続くかは分かりませんが、最終的にはクラスでの授業になっていくことを想定すると、同じ日に同じクラスが登校している状態の方が、例え教室が授業する教室が違っていても、後々の学級経営に好影響なのでは、とのこと。

また、既に学年団で授業を共有したり合わせていくのは普通なので、その連携の苦労はあまり気にしなくて良いのでは、とのことでした(本当にどの学校もそうなのかはちょっと怪しい気がしますが、、)。

でもチームで授業設計していく方が私も好きなので、妻の言う通り「④より③の方が良いのでは」と私も思います。

※決して妻の方が家庭での地位が高く、服従してイエスマンになっているからではないです。まあ、家庭では服従していますが。

一応、図を入れておきますが、、、いよいよこの図を貼ることの意味がないことが分かってきました...。

もうやめようかと思ったのですが、図がなくて文字ばかりだと読むのが辛い(まずはラノベから入って本好きになった自分がいます)ので、無駄に図を入れさせていただきます。

何度でも何度でも、編集可能なバージョンはこちら。使いたい方は適当にコピーして使ってください。

⑤ 学年ごとに2学級と3学級がある場合

③と④の組み合わせで対処でしょうか。2学級の学年は「クラスごとで分散登校」で3学級の学年は「各クラスを2つに分けて分散登校」という感じです。

校内の運用は複雑にはなりますが、保護者から見ると自分のクラス、広く見ても学年どまりでしか見ていないはずなので、対外的には耐えられるのではと思います。

図は、、、さすがにくどい感じなのでやめておきます。

⑥ 全学年が3学級の場合

④と同じ「各クラスを2つに分けて分散登校」です。バーチャルに6学級編成ですかね。3年1組が30人の児童なら「3年1組A」と「3年2組B」に分ける。

分散登校で2分割を考えるととにかく奇数が鬼門になりますね...。平日が5日なのも呪いたくなります(苦笑)

④と同様に、先生としては、午前・午後でAとBの児童が登校してきますが、ほぼ同じ授業を2回していく感じです。

このパターンの場合は、他クラスの児童の授業を実施することがほぼ無いため、学年団での調整が今まで以上に実施、とかは必要ないかもです。

⑦ 各学年が3学級以上の色んなパターン

⑤と同じくで、③と④の組み合わせで対処。

偶数学級の学年は「クラスごとで分散登校」でも良いすし、シンプルに全学年を「各クラスを2つに分けて分散登校」というもアリかもです。

⑤と同じく、③と④が混じったとしても校内の運用は複雑にはなりますが、保護者から見ると自分のクラス、広く見ても学年どまりでしか見ていないはずなので、対外的には耐えられるのではと思います。

その他、学年で単級で人数が少ない場合

ここまでで書かなかったパターンで言うと、そもそも学年が単級で1クラスの人数が少ないパターンでしょうか。

20名ちょっと以下であれば、そもそも分散しなくて良いのかも、とかは個人てきに思っています。

それも学校の判断だと思うので、それでも分散登校を、であれば①とかが選択肢ですかね。

分散登校のニーズは都市部が多いので、あまりケースは多くないかも、ですが。

おわりに・・・無理やりでもポジティブに考える

うー、色々考えながら書くのは大変でした...。

検討含めると3時間ぐらいかかりました。

分散登校のデメリットは数限りないほどありますが、、、

メリットを無理やり考えると

a. 少人数学級が実現する

b. チームで授業設計をする必要性が高まる

c. 家庭学習の組み合わせが絶必になり「自己調整力」が求められる

があるのでは、と思っています。

aは、少なくとも系統的学習であれば、少人数制は効果があるはず(経験学習では一定量の人数がいた方が良い場合もあるかもですが)。

bは、既に学校で行われているかもですが、それがさらに高まるのでは、と。それが学校を越えて協同的な授業設計に発展していくと、一気に質向上の爆発が起きるのかも、と妄想してしまいます。

cは、デメリットの裏返しですが、子供の成長や将来を考えると最も大事な部分に感じます。

俳句や短歌があそこまで洗練されているのは昇華するのは文字の規定があるから、Twitterが流行ったのは文字制限があるから、サッカーが最も世界で競技人口が多いのは手が使えないから。

私の持論ですが「制限がかかるとイノベーションは起きる」と思っています。自分のちっぽけな経験の積み重ねでもそうでした。

もしかしたら、分散登校はそういうイノベーションの萌芽の可能性があると感じています。

ただ、その準備は本当に大変だと思うので、自分でできることとして素人なりにパターン分けの叩き台、検討の抜けを確認する材料を作ってみました。

少しでもお役に立てば良いのですが。

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?