ぶらり関西みて歩記(あるき)

枚方宿

〔第3回〕

「くらわんか舟」の起源は、家康の危機を救った商売人。売り声は、やがて枚方名物に。

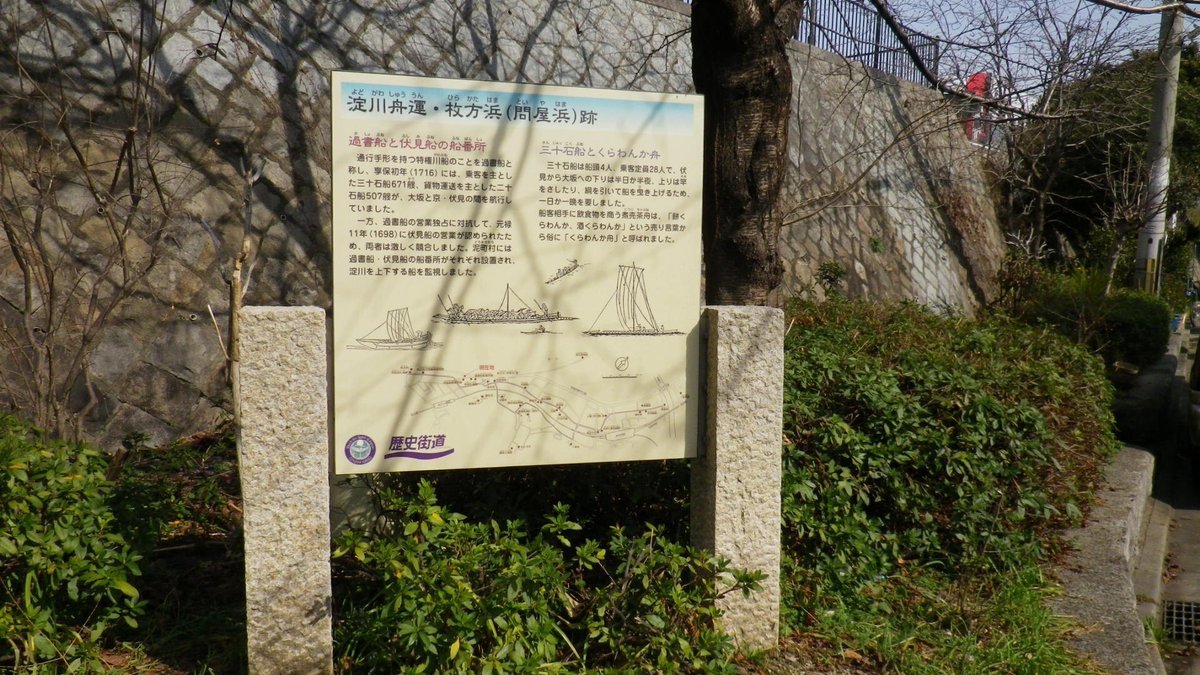

西見附の表示板が立っている角を、右へ折れる。鍵屋の前を通り過ぎてしばらく歩くと、「淀川舟運・枚方浜(問屋浜)跡」がある。

今は淀川の堤防に遮られて、周囲は住宅地になっている。河川敷も整備されて、公園になっているから、その風景からはかつて船着き場があったとは想像しにくい。

豊臣秀吉が整備した淀川舟運は、江戸時代全期から明治初期まで栄えた。通行手形をもつ特権川船を「過書船(かしょぶね/過所船とも書く)」といい、主に乗客を運ぶ三十石船と貨物を運ぶ二十石船が、大坂・京都間を航行していた。通行手形といっても書状や木札の類ではなく、船体に焼印を押して区別したらしい。

元禄11年(1698)に十五石積の伏見船(ふしみぶね)200艘の営業が認められると、過書船とのあいだで貨物や乗客の奪い合いが起こり、運賃競争も起こったという。

案内板の解説から、享保初年(1716)の過書船の航行数がわかる。三十石船671艘、二十石船507艘と記されているから、見渡す限り大小の船が列を連ねているような風景だっただろう。

伏見・大坂間の所要時間は、下りが半日か半夜。上りは流れに逆らうため、丸1日かかったという。上客を乗せて川をさかのぼるのは、大変な重労働だったろうと思われる。

また枚方からは、餅や酒、“ごんぼ汁”などの軽食を小舟に載せて商売をする煮売茶船が出ていて、威勢のよい売り声をあげながら三十石船の客を相手に商っていた。

徳川家康・秀忠親子が大坂夏の陣で勝利し、天皇に謁見するために京へ向かう途中、真田の残党から襲撃を受けた。このとき枚方宿近くに住む「小六」という男の舟が、徳川親子の危機を救った。家康はその恩賞として、淀川における飲食販売の独占営業権と粗言御免のお墨付きを小六に与えたのである。

以来、小六は三十石船がやって来ると「酒くらわんか~、餅くらわんか~、しんきくさい顔さらさんと、はよ金使わんかい!」と、なんとも荒っぽい売り声をあげながら近づいて行く。

乗客たちは「無礼な物売りだ」と不快感を露わにしたが、それも初めのうちだけ。小六の売り声は、いつしか枚方の名物として知られるようになり、それが「くらわんか舟」の起源といわれる。

くらわんか舟では、商品を客に供する際に、白色の分厚い磁器に簡単な絵柄が描かれた「くらわんか茶碗」が使われた。今でも時折、川底から発見されることがある。

使い捨てだったのでそのまま川へ捨てられたという説と、茶碗の数で代金を精算したので、客がこっそり捨てて代金をごまかしたのだという説がある。いずれにしても、食べ終わったゴミを川へ捨てたり、代金をごまかそうとしたり、今も昔も人間が考えることは同じだという答えがここにもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?