卒論投稿②|我々は「生まれてきてしまった」事実とどう向き合うべきか?

(まえがき:本記事は上記リンクにある卒論投稿①の続編となります。)

前回の記事では反出生主義の大まかな歴史、そして現代の代表的反出生主義論者であるベネターが、なぜ「存在することは害悪であり」「我々は誰も生むべきではない」と考えているかをご紹介しました。

そうは言っても、我々は既に存在してしまっているし、生まれてこないという選択肢はもはや選択することができません。我々はこの反出生主義を、我々が「生まれてきてしまった」事実といかに折衝させながら解釈するべきか。現実的な視点から反出生主義を見つめ直してみたいと思います。

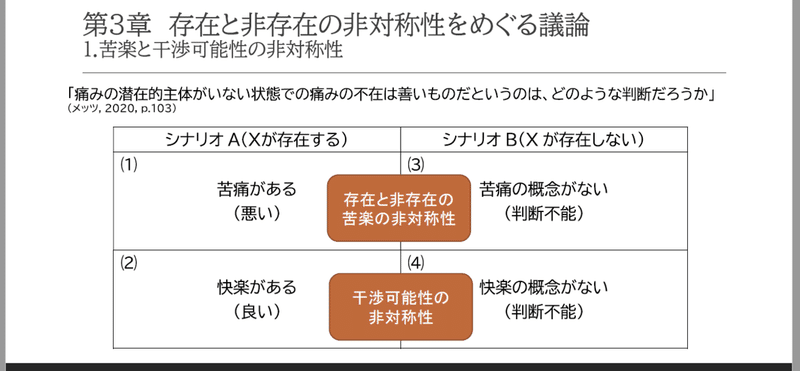

1.苦楽と干渉可能性の非対称性

①の記事でも似たような表をご紹介したのを覚えていますでしょうか。ベネターは「苦痛と快楽には非対称性がある」という主張をするときに、上図のような、主体が存在する場合(シナリオA)と主体がいまだ存在していない場合(シナリオB)における苦痛と快楽の表を用いていました。

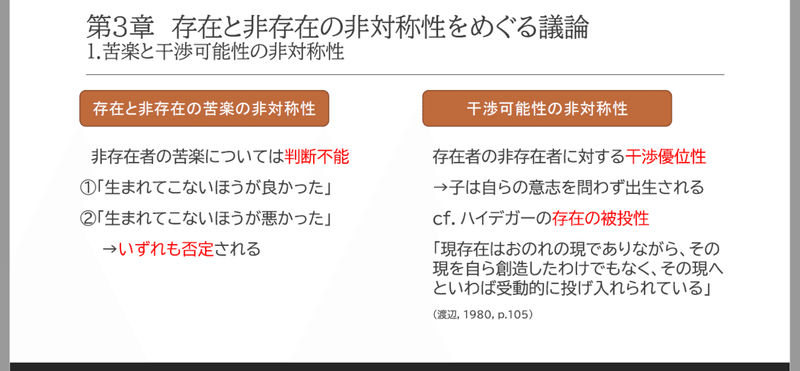

しかしここに掲載した図はベネタ―が用いたそれと若干異なります。私なりのアレンジが加えられている点、それは主体がいまだ存在していない場合(シナリオB)における苦痛と快楽の捉え方です。ベネターはいまだ誰も生まれていない場合における苦痛の不在を「良いこと」、そして快楽の不在を「悪くはないこと」としていました。しかし私は、苦痛も快楽のいずれの概念もシナリオBにおいては存在せず、したがってシナリオBにおける苦痛と快楽に対する評価は「判断不能」であると考えました。これはいかなることかと言うと、苦痛だとか快楽というのは存在世界における概念であり、未だ誰も生まれていない非存在世界においては、そのような苦楽の概念がそもそも存在しないということになります。

これはベネターに対する反論でもあり、また出生主義に対する反論でもあります。ベネターに対しては、「生まれてこないほうが良かったということは言えない、なぜなら苦楽を判断する概念も主体も存在しないから。」という反論が可能です。そして出生主義に対しては、「生まれてこないほうが悪かったということは言えない、なぜなら苦楽を判断する概念も主体も存在しないから。」という反論が可能です。

以上の「存在と非存在の苦楽の非対称性」から私が言いたいことは、つまり「生まれる前の苦痛や快楽の良し悪しを考えるのはナンセンスである」ということです。生まれる前の世界は我々には想像し得ないし、仮に想像し得たとしてももはや胎内に、あるいは受精以前の「私」に回帰することは不可能である。したがって我々は、結果として存在してしまっている現実を見据えて反出生主義を捉えなければならないのです。

そしてこの表におけるもう一つの非対称性である「干渉可能性の非対称性」についてもご紹介しておきたいと思います。こちらは実に単純な話で、「親は子を生むか産まないか選択できるものの、子は自らが生まれるか否かを選択できない」という事実を、出生選択にまつわる「干渉可能性」が親と子で非対称的である(親にはあるが、子にはない)ということを述べたものです。

ドイツの哲学者ハイデガーも存在論において同様の事実を指摘しており、我々が自らの意志に関わらず現に存在してしまっていることを、彼は「存在の被投性」と呼んでいます。子は自らの存在如何を自律的に選択することができない。この厳然たる事実を我々は前提とする必要があります。

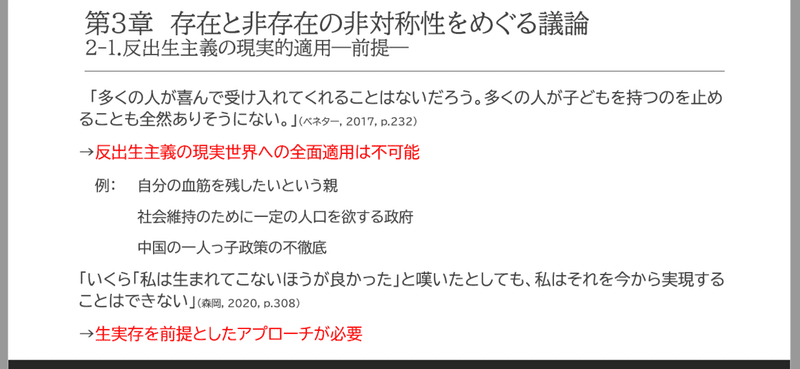

2-1.反出生主義の現実的適用|前提

さてベネター先生は、自身が主張する反出生主義について論理的に正しい一方、社会に一般化させ、具現化することはほぼ不可能であると述べています。つまり、反出生主義は受け入れられることはなく、出生という営みはこの先も続いていくだろうと、諦観的な立場をとっています。

親が子供を求める本能、社会が人口を求める合理性、歴史上の人口抑制政策の不徹底といった事実を並べれば、ベネターが諦観するのも納得できます。しかしながら私は、ベネターが反出生主義の前提として主張した「存在することは害悪である」という、生きることの本質は間違っていないと思います。私達はもはや生まれてこないという選択肢に乗ることはできない、であれば我々の存在を前提として、反出生主義を噛み砕かなければならないのではないでしょうか。

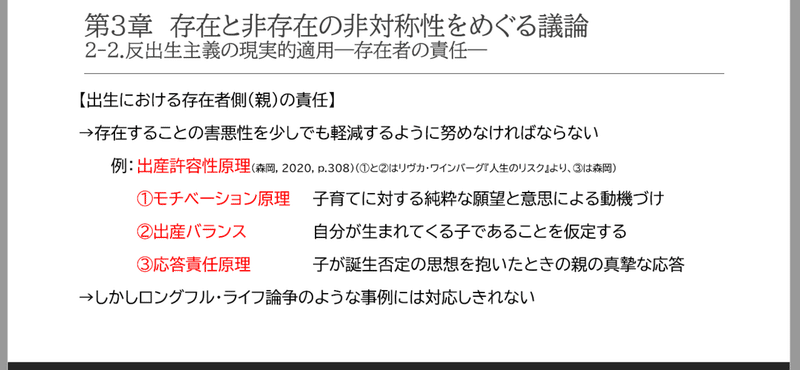

2-2.反出生主義の現実的適用|存在者の責任

反出生主義の現実的アプローチの1つ目は、存在者側に出生にまつわる責任原理を適用させることです。反出生主義は存在することの害悪を説いていました。しかし出生という営みの継続をベネターがなし崩し的に受け入れてしまっている以上、我々は「子の出生に干渉可能な」存在者としてできる限りの責任をはたさなければなりません。その責任とは、存在することの害悪を子から最大限取り除く努力を指します。

リヴカ・ワインバーグの出産許容性原理が、その一例です。これは、親は出生に際して、①子育てに対する純然たる願望と動機を持ち、②もし自分が生まれてくる子供であっても良いと思えるようにしていなければならない、という①モチベーション原理/②出産バランス原理というものです。これに早稲田大学の森岡氏は、③子が誕生否定の思想を抱いたとき、親はこれに真摯に応答しなければならないという「応答責任原理」を追加しています。

存在者が生まれてくる子供を真に望み、そして生育環境を十分に整える。このようなアプローチは「存在することの害悪」を幾分かは軽減する方向に作用するかも知れません。

しかしながら、それでも取り除くことのできない「存在することの害悪」を抱えてしまったとき、例えば生まれつきの重度障害、また根治不可能な難病を抱えてしまった場合には、先の出産許容性原理だけでは対応しきれなくなってしまいます。

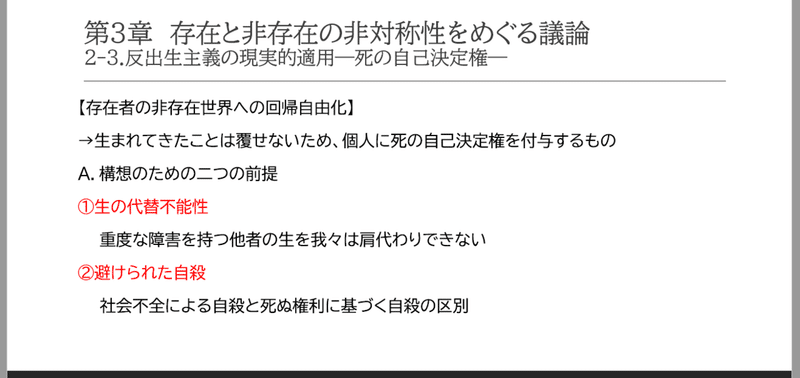

2-3.反出生主義の現実的適用|死の自己決定権

そこで反出生主義を現実的に適用する上で認めなければならないのが、死の自己決定権です。先の出産許容性原理が予防的、積極的アプローチだとすれば、死の自己決定権とは結果的、消極的アプローチと言えます。生まれてきた事実は覆せない、しかし存在することの害悪に耐えられない場合、非存在世界(それは生まれる前の世界であると同時に、死後の世界でもある)に回帰することを自由化するというものです。

ここで死の自己決定権を構想する上での前提を確認しておきます。ここで提示しているのは、すなわち自死の権利化であり、自殺の正当化です。したがって多くの反論を招くため、以下2つの前提については共有しなければなりません。

まず第一に、生の代替不能性という考え方です。自死は忌むべきものとして、たとえ他者が耐え難い苦痛に苛まれているとしても、我々は彼らに「それでも生きよ」と言いたくなるかもしれません。しかし、生も苦痛も個体に固有のものであり、すなわち我々は他者の苦しみを分かち合うことはできても、肩代わりすることはできないのです。したがって自身の苦痛を受け入れて生き続けるか、苦痛が無くなるように自死の選択をとるかということは、あくまでも本人の権利として考えなければならないというのが生の代替不能性です。

そして第二に、避けられた自殺との区別です。第一の前提だけだと、存在することの害悪を本人が自覚すれば、自死を無条件に認めるという解釈もできます。しかし私達は、避けられた自殺と死の自己決定権に基づく自死とを区別しなければなりません。政策の不備、社会環境の不全といった、改善することができるような要因によって自死に追い込まれるのは、間接的な他殺に他なりません。政治・経済、健全な医療のシステム等によって避けられた自殺は忌むべきであり、防がなければなりません。したがって死の自己決定権とは、無条件の自死を認めるものではないことに留意する必要があります。

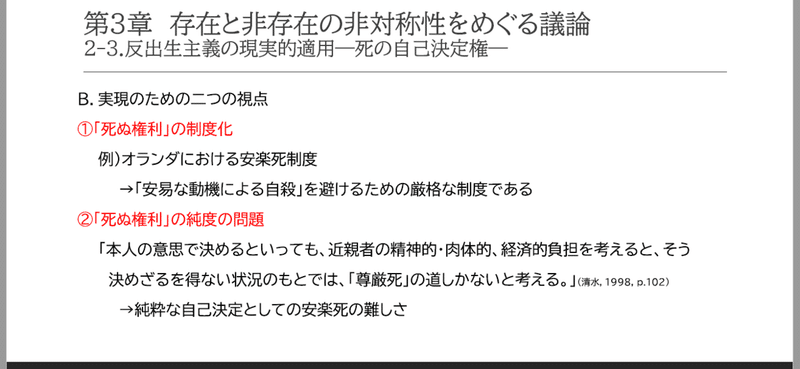

では「死の自己決定権」はいかにして具現化されるか、ということですが、これはオランダに先駆例がある安楽死制度などが好例と言えそうです。厳格な条件整備によって「安易な動機による自殺」を避けているオランダの安楽死制度は、変えようのない「存在することの害悪」を被り続ける難病患者に多様な選択肢をもたらしています。反出生主義が言うところの存在することの害悪の排除を目的を厳密に履行するならば、制度化された自死もまた我々が社会システムの一環として用意しなければならないものであるのではないでしょうか。

しかし「死の自己決定権」の具現は一筋縄ではいかないことも事実。例えば意思の純度の問題があり、すなわちどこまでが本人の意思決定によるものなのかどうか、安楽死(あるいは尊厳死)においては分かりかねる部分もあるというものです。家族が経済的に困窮するなか、高い医療費を払い続けて延命措置をとり続けるくらいであれば、いっそ自分が死んだ方がお互いのためである…と本人が考える可能性は十分にあります。また、難病患者や重度の障害を抱え、「死の自己決定権」を行使する権利さえ持っているけれども、理解・判断能力に問題があり、民法でいうところの「制限行為能力者」と本人がみなされてしまう場合も十分に想定されます。この場合、本人は苦しみ続けるけれども自死も法的に選べない、八方塞がりな状況に追い込まれてしまいます。このようなことを避けるためにも、出生前診断といった予防的アプローチは広く許容されるべきなのかもしれません。

3.反出生主義の捉え方

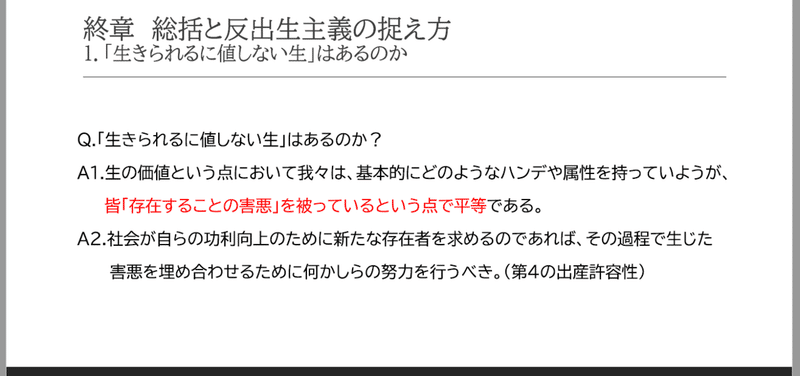

本論の問題提起を振り返れば、相模原の事件で問われた「生きられるに値しない生」があるのか、という問いがありました。反出生主義的観点からこの問いに応答するならば、人間は障害を負っていようがいまいが、すなわちどのようなハンデや属性を持っていようが、何かしらの「存在することの害悪」を被っていると言えます。ベネターに言わせてみれば、「生きられるに値しない生」を生きているのは全ての人間であるということではないでしょうか。

しかしそれでも毎年のように新たな子供が生まれ、ベネターの思想は現実化しそうにありません。我々は誰かが生まれ続ける世界は前提として受け入れる一方で、「存在することの害悪」を念頭においた社会を構想しなければならないのです。社会はその維持発展に新たな存在者(人口)を必要としています。その過程で生まれた「存在することの害悪」を取り除くことは、社会全体の、存在者としての責任と言え、私はそのような社会の責任を第4の出産許容性原理として位置づけたいと思います。

反出生主義に初めて触れたとき、多くの人は違和感や嫌悪感を抱くことでしょう。それは生まれてくることを否定し、生きることは苦しみに満ちているというネガティブキャンペーン的思想であることが大きな理由となると言えます。

しかし私は反出生主義を、「存在することの害悪」を我々に認識させ、生まれ生きることを避けられない以上、その害悪を取り除く努力を存在者・社会は怠ってはならないという倫理的・現実的な訴求であると捉えています。

生きることは苦しい。しかしその苦しみを取り除く、あるいは軽減するために人類は多くの知恵と労力を投入してきました。それらは心を豊かにする文化であり、人々の暮らしの便益を向上させる科学であり、そして生きることの最低限の保障たる人権思想であるのです。人類が長い歴史を経て獲得したこれらの財産の価値を、我々は一蹴してはならないと思います。

そして反出生主義の超長期的な役割、それは森岡氏が言うように、遠い将来必ず来るであろう人類の終焉の時、人類が種としての滅亡を肯定的に捉えることができるような価値観を提供することにあると言えます。そのときまで現代の思想が伝承されているか否かはさておいても、生の矛盾ーなぜ生きることは苦しいのか―に対するアンチテーゼとして、あるいは痛み止めとしての反出生主義は十分に価値があるのではないでしょうか。

4.おわりに

二部にまたがる大作でしたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。反出生主義というテーマは言葉尻から生の否定と捉えられるため、扱いづらい部分は正直ありました。しかし私が伝えたかったのは、「それでも生まれてきてしまった私達」が生に立ち向かうとき、どのように反出生主義を利用すればよいかという視点でありました。それが少しでも伝わっていれば、書いた甲斐があったと言うものです。

コロナとはまだまだ長い付き合いになりそうですが、終わりなき疫病は歴史上存在しません。それまでもう少しだけ頑張りたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?