BIO+FORM考 自然と建築の幸せな関係 #02 『自然をどうみるか :生命環境主義』

■技術的環境主義

ここまで、環境問題への対応は技術による対処療法的な方法論で私たちは乗り越えようとしています。これまで引き起こされてきた環境の問題は人間の資源やエネルギーに対する飽くなき拡大指向に基づくものであり、そこは依然としてあまり顧みられていないように思います。エネルギーや資源が足りないならば、それを解決するためには、いわゆるその「効率」をもっと高めれば良いのでは、とする「技術的な環境主義」と言えるでしょう。

現代の技術は産業革命以降、飛躍的に進歩しました。とりわけ化石エネルギー、すなわち石油の発見と利用は、人類のそれまでの歴史を塗り替える文字通り「革命的」進歩をもたらしたことは言うまでもありません。

それまでの人類が獲得していた技術はどちらかというとまだ自然の摂理の範囲の中で、人の手でどうにかしていたものでした。それが、過去の太陽エネルギーが凝縮された化石エネルギーのパワーは桁違いに人類に力を与えることとなり、それと並行して現代のさまざまな技術は花開いていったのです。

しかしそれは同時にその裏で問題も引き起こしていました。いわゆる「環境問題」です。資源も化石エネルギーも「有限」であることは今からすれば自明ですが、産業革命以降しばらく、資源は無限であり、環境容量もまた無尽蔵であると勘違いされていたのです。資源、エネルギーの利用によるその廃棄物(化石資源の廃棄物が二酸化炭素)もまた有限な環境容量の中で処理しなければならない、と言うことに人々が気がついてきたのは、環境問題がいよいよ顕在化してきたほんのここ数十年のことです。

閉鎖系の地球環境の中では、廃棄されるものは自らの環境を汚染していきます。地球の外側に(つまり宇宙)二酸化炭素を含む全ての廃棄物を放り出すことができれば、良いのでしょうが、そんなことはまた多大なエネルギーが必要なわけで、「あわない」。

お酒の発酵のプロセスにおいては、酵母類は糖分を栄養として、アルコールを生成していきます。ですが、このアルコールはまた酵母にとって毒でもある、というのです。なので、ある一定程度の発酵が進むと酵母とアルコールのバランスが取れ、それがワインや日本酒などのお酒になるわけです。発酵槽の中で起きていることは私たちと環境との関係に似ていますね。

さて、そうした汚染を引き起こす技術的な思考のまま、それを克服する技術=グリーンテクノロジーは果たして有効なのでしょうか?

現代は飽食の時代と言われています。フードロスの問題も深刻です。前のnoteでも書きましたように、近代は進歩=エネルギー多消費という構図でできているのです。なので、構造的に例え「省エネ」の技術が開発されたとしても、その技術の普及と多消費そのものがさらに多くの資源とエネルギーを要求する、というジレンマに陥っています。

まるで過食、飽食を繰り返しながら一生懸命ジムに通う、というよくよく考えてみるとジョークような世界が現代の姿ではないでしょうか。

そうだとすると、私たちの意識そのものを転換すべきなのだろうと思います。そうした時代の曲がり角に私たちはいる、ということを自覚すべきです。

■生命環境主義

果たして、問題を起こしてきた「技術」を「技術」で乗り越えていくことができるのでしょうか?生命の仕組みの限界を超えた人類特有の拡大「思考」を放置しておいて根本的な解決には至らないと思います。そのパラダイムを超えた方法論が模索されるべきでしょう。

自然の仕組みの全体性に着目し、それを認識する我々の身体性の回復も含めて、それらを大事にすることを「生命環境主義」とすると、その両方の目線からの「全体的解決」を指向したいと思うのです。

建築の環境デザインにおいて、技術で解決していこう、という思考と機能的側面のみならず、人文的な理解と考察を行い自然との包摂的な暮らしの場を創造するアプローチが必要ではないでしょうか。

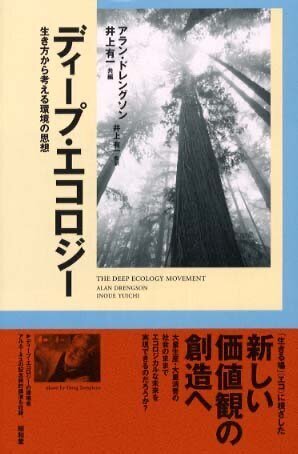

「ディープエコロジー」という考え方があります。

エコロジーは生態学と訳されますが、生態系を文字通り、学問として構造的に理解しよう、という試みで、それはそれで大事な思考であり、環境問題に対処する入り口の理解としては皆が共有すべきものです。

ですが、現代の科学の限界は、いくら分析的にそれを理解しようとしても、それを全体として捉えることができない、専門化、分化、分断されている状況があり、それは危機的であると思います。

ディープエコロジーについては、私も浅学ではありますが、生態系や自然の有様をそのまま全体として、知覚、体感する形而上的な理解方法であると思います。近代以前のいわゆる土着的な信仰の中にはそうした態度が色濃くあると思われますが、日本語の「自然」という言葉も、言ってみればそうした思想が反映していると思われます。

哲学者の内山節さんの論考などを読ませていただくと、「自然」についての解説が出てきます。元々natureという英語に対する日本語はなく、明治以降その訳語に「自然」という言葉が当てられた、確か、そんなことだったかと思います。

そして、「自然」=自(おの)ずから然(しか)り ということだというのです。つまり、誰かの恣意的な理解や構造的な仕組み、として自然があるのではなく、自然そのものがそのままそこにある、というまるで空気のようなもの、と考えれば良いでしょうか。和辻哲郎の「風土」を持ち出すまでもなく、アジアの端にあるこの国の自然観は豊かにある自然の恵は当たり前のようにそこにあるのであって、その中で暮らしてきた私たちの意識は、自ずと自然と私たちが分つことができない、一体的なものとして普通にあったということでしょう。

前にここで紹介させていただいた、イタリア人の建築家でアメリカのアリゾナで「アーコサンティ」をつくっていたパオロ=ソレリの著書がありました。

『生態建築論』です。

実は副題は「物質と精神の架け橋」となっています。

原題は The bridge between matter and spirit is matter becoming spirit

技術が先行している現代のアンバランスをアーコサンティという場を通じて再構築しようと試みたわけですが、その目指したテーマとしては自然と人間の間に横たわる何かエーテルのようなものを再び統合する試みなのではないか、と思うわけです。(すみません、アーコサンティ、まだ行ってないんですよね。聞き齧りです。行ってみたいです。)

アーコサンティは1970年から建設が始まっていますので、もう50年以上の試みが続いているわけで、そのぐらい前から、近代の建築の姿に異論を唱え、環境性とそれに重なる精神性を取り戻そうとしていることには、驚きます。

■機能主義を超えて

近代の機能主義的な世界観はさまざまな誤謬を生み出してきました。

近代の建築もまたそうなのだと思います。

で、そうした批判は簡単なのですが、言いっぱなしではいけません。

そうだとしたら、その近代の機能主義を超える、環境と建築の関係性を見据える未来の環境建築像を私たちの世代は構築しなければならないと思います。

ですが、現代の技術というものをまるっきり否定するつもりはありません。

現代は現代なりの社会的背景と課題がある。それを生み出してきたのもまた、現代の社会と技術だったするので、堂々巡りの感じは否めませんが、それでもなお、それの乗り越えていく可能性については模索していく態度は必要でしょう。

人が長い年月をかけて自然と対峙し、会得してきた態度とそこから湧き出てきた知恵や技術に学ぶものはとても大きいと思います。それをこの時代に機能主義のもと、すっかり捨て去るのは惜しい。かといって、昔ながらのままで良いか、というとそれもまた違う。技術と自然、生命との架け橋をしながら、次の環境建築像を創造していくのが良いのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?