BIO+FORM考 自然と建築の幸せな関係 #03 『自然の仕組みの理解:ゆく河の流れは絶えずして』

自然に寄り添った建築を想起するには、その理解が不可欠です。私は生態学者、生物学者ではないので、専門的な見地から自然の仕組みを解説することはできませんが、生態系的建築をこれから考えるにあたって、その仕組みの大きな掴みぐらいは、なんとかスケッチできるかなと思います。

■生態系の仕組み:植物の役割

中学、高校などで誰でも、「生態系の仕組み」を理科の授業で受けたことがあると思います。自然の仕組みを理解するためには、あらためて考えてみるとやはりそこに根本的な原理があると思われます。

生態系の仕組みの最初のランナーは植物(生産者)ということになっています。それを草食動物が食べ、それを肉食動物が食べ、やがて、それらを含むすべての生物は死ぬと、朽ちて微生物が「分解」してくれる、ということになっている、ざっくりいうとそんな感じですね。で、栄養素まで分解された後、それはまた土中から植物の栄養となって「循環する」。

で、大事なのはその循環のエンジン役を担っているのが「太陽」だということと、そのドライブに欠かせないのが、水と植物の存在だということです。

この地球が太陽なしではやっていけないことは自明ですが、その太陽のエネルギーを唯一この地球上で固定してくれるのが植物です。他のすべての生命は植物にぶら下がっている、と言っても過言ではない。

化石資源にしても、過去に植物が太陽のエネルギーを貯めたものが長い年月をかけて石油やガスとなっているわけで、現在私たちはそれに大きく依存することになってしまっているわけです。それが、現代文明を推進してきた大きなブースターになっています。

しかしながら、その化石資源の利用が、その量の枯渇とともに、二酸化炭素問題のように環境容量の限界、という二方面からその限界を迎えています。

ということは、過去のそうした蓄積に頼らないためには、再び植物の力によってたつ文明に立ち戻らなければならない、ということではないでしょうか。

すなわち、「農的」な暮らしです。

■もう一つの大きな存在:水

H2O 分子量18。この水、という存在が地球を地球たらしめていると言って良いでしょう。宇宙から見た地球の姿はみずみずしく、その表面には白く輝く雲が張り付き、まさに「水の惑星」です。この分子量の重さと地球の重力の絶妙なバランスで、水は宇宙へと逃げていくこともなく、また地球にべったり張り付くこともなく、地表と宇宙との間を行ったり来たりしています。

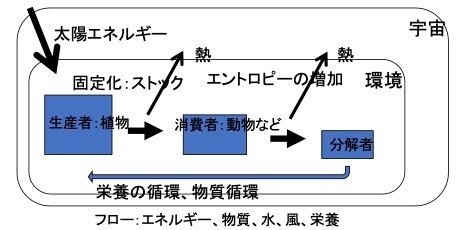

太陽のエネルギーを得て植物が固定し、そのエネルギーをその他の生命が取り込み、費やしながら、その都度「廃熱」を環境中に排出していく。

そしてその熱を宇宙へと運んでいくのが水の役割です。蒸発し、雲となり、熱を放出して(つまり雨になって)また地上へ舞い戻る、と言うことを繰り返して、地球上の熱収支は合っている、と言うわけです。

つまり、水は熱の運び屋、あるいはダ・ビンチだったか、動物になぞらえて「水は地球の血流」のようなことを言っているそうです。言い得て妙ですね。

■自然は流れている:ゆく河の流れは絶えずして

つまり自然界にはエネルギー、熱、水、空気(風)の流れがあり、それを自然の中で循環、滞留しながら、生命活動としてそれをストックします。余剰分、あるいは、生命として終えた後の自分自身の物質、栄養は、またそれを次の生命へと流していく、そんなことが大きな摂理のようです。

鴨長明の方丈記に「ゆく河の流れは絶えずして、」と言う有名な一節があります。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。」と続きます。これは自然の摂理を見事に言い表しているように思います。私たち生命は一つの形になっているが、その中身は絶えず、外から入ってくるものと新陳代謝をしながら入れ替わっている。自然界の「流れ」が私たちの体を通過し、必要なものは地肉、エネルギーとして蓄え、排泄物はやがて他の生命をまた潤す、そんな仕組みで成り立っています。

生命はそうすると水、空気、栄養などの流れで全て「繋がっている」といえます。

これからの環境の時代を乗り越えていくとき、そうした自然を見る目、自然の仕組み全体を俯瞰する態度、を自分の中に育てておくことはとても大事なことと考えます。

もちろん、自然に寄り添った建築を想起する場合でもとても大事な意識、と言えるでしょう。

■自然はストックしている:動的平衡

「ゆく河の流れは絶えずして」を福岡伸一さんは「動的平衡」とよんでいます。流れているけど、同時にそれは蓄積されている。それが平衡状態にあるのが自然であり、生命である、と言うことです。

だけど、溜めすぎない。自然界では独占する、ということがありません。流れを受け止め、それを次に流す、溢れる、ということも一つの摂理ではないでしょうか。さて、ということで、自然の仕組みを端的に言い表すと、「フロー&ストック」なのだろうと考えます。

「キャッチ&リリース」なんていうフレーズも思い浮かびます。

■つまり建築もストック&フロー

だとしたら、自然界の流れにある光、水、風、素材などを受け止め、それを一時ストックして、形にしているのが建築である、というメタファーで語ることができないでしょうか。

もちろん、ある一定の時が流れたら、それをまた自然界に流していく。(つまり建築の寿命が終わる時)リユース、リサイクルするなり、自然界の次の利用形態へと引き渡していく、そんなイメージが自然に寄り添った建築の姿として描くことができるように思います。

民家のかつての作り方にはストック&フローの循環型の仕組みが自ずと備わっていました。近くの山の木を使い、それを構造材、内外装材にしました。構造材は何回か使いまわされた後、スライスして板材として活用し、やがてその役目も終わると薪という燃料として熱回収されます。燃えた後の灰はやがて畑に返され、ようやく太陽エネルギーを木として蓄えた大きな輪が完結するのです。

屋根材として使われてた藁、茅なども同様です。屋根材として役目を終えた後は、牛馬の糞と混ぜ堆肥にし、それはまた畑へ、大地へと帰って行きました。

竹なども生活のありとあらゆる場所で使われていた素材で、多様な使い方をされた後、やはりまた大地へとかえっていく。

昨今循環型社会を目指す動きとしてあらたにそれを「サーキュラーエコノミー」とよび、欧米ではその考えが急速に普及しているようです。その考えの中で、建築もまた位置付けられていて、「建築は資源銀行」である、という表現をしているようです。つまり建築に使われる素材は一代限りで捨てるものではなく、環境中から借りているだけで、やがてそれはまた自然に返していく、そんなイメージなのでしょう。全く同意です。

素材だけではなく、水、風、熱もまたそんなストック&フローというイメージで捉えると、もっと有機的な建築の姿が見えてきます。建築を閉じた箱として捉え、限定的なモデルとして扱う、計算する、数値化する、というようなこととは別のもっと大きな豊かな状況があるように思えてきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?