来春から労働者となるいま、大学生活を振り返る

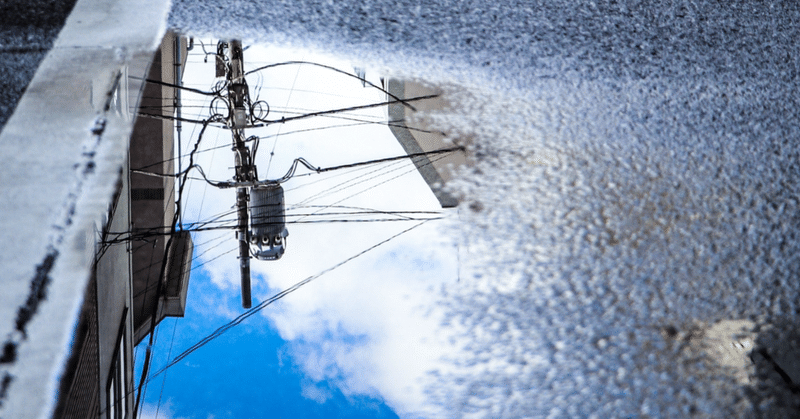

2020年から2024年にわたって僕に与えられた「学生」という身分は、ある人にとっては、いささかの甘美な響きを持つものに聞こえるかもしれない。しかしその実質は、ペトリコールの匂いのような、不快だけれども癖になるといった独特の性質を持つようなものだった。

入学当初、日本列島はコロナ禍に襲われた。

そもそも僕は高校生の頃、大学進学に強い意志はなかった。とにかく勉強が嫌いで、他方では自然豊かな地方に憧憬があった。そこで、極めて安直な発想ではあるけれど、北海道で酪農業を営む事業主を探し出し、弟子入りすることを考えていた。第一次産業は後継者に苦しんでいるという話は新聞を読んで知っていたから、ひょっとすると事業承継できるかも、という期待もあった。ライ麦畑のホールデンに傾倒していたわけでは決してない。

ある日の学校からの帰り道、ガールフレンドに「進路どうするの?」と聞かれた。そこで僕は、酪農業のことを話した。彼女は、驚いた表情を見せながら、「そんな適当に進路を決めてしまっていいの?大学に進学したら?」と言った。ガールフレンドには従順な僕である。ひとつ返事で、翌週から予備校に通い始めた。

そうして彼女は現役で国立大学に進学し、僕は1浪を経て私大に進学した。be動詞と一般動詞の違いさえわからない受験生だったから、受験勉強には相応に苦労した。辛い時は、日本文学者の渡辺憲司が掲出した甘美なテクストに支えを求めながら、必死にペンを握った。

大学に行くとは、「海を見る自由」を得るためなのではないか。

言葉を変えるならば、「立ち止まる自由」を得るためではないかと思う。現実を直視する自由だと言い換えてもいい。

春が来て、僕は大学生の身分を掴んだ。これまで自分の力で何かを成し遂げた経験のない僕にとって、それははじめて自身の手によって何かを掴み取った瞬間でもあった。「大学という青春の時間は、時間を自分が管理できる煌めきの時なのだ」。渡辺の綴った言葉を撫でながら、合格の喜びを噛み締めた。

ところが同じ時期に、無情にも日本列島をコロナ禍が襲った。街を歩くのにもマスクの着用を強いられて、大学や図書館への入構さえ制限された。「船出の時が来たのだ。思い出に沈殿するな。未来に向かえ」。真っ直ぐな渡辺の筆致が、妙に憎らしく感じられた。

下宿先のワンルームマンションに閉じこもり、本を読み、音楽を聴き、小説を書き、司法試験の勉強をした。来春から「労働者」となることが示唆している通り、司法試験の勉強は挫折した。コロナに支配された空間はとにかく孤独で、自己と他者のこと、自由のこと、愛のことなど、取り留めのないことを真剣に考えたりしていた。ただ、その孤独に居心地の良さを感じている自分も確かにいた。

大学3年生になった頃から、緩和の兆しが見えはじめた。街ですれ違う人々は、マスクこそつけているものの、これまでのような緊張感は解かれているようだった。ある学生は、コロナ禍で失った時間を取り戻そうと飲み会に明け暮れた。また別の学生は、休学という大きな選択をもってヨーロッパに留学した。そして、そんな学生を横目に、コロナ禍の生活からうまく抜け出せずにいる僕がいた。

美術部に腰をかけて、奇抜な抽象美術を描いた。ときどき、安居酒屋で友人と酒を飲んだ。大学図書館で新聞や文芸雑誌を読んだ。あてもなく大型書店をぶらついた。夜になると、音楽を聴き、小説を読み、ペンフレンドに手紙を書いた。ときどき、音楽や小説が僕の心の中にある小さな気泡を撫でて、不意に涙した夜もあった。

学生時代に沢山の国を訪れたり、バンド活動や部活動に打ち込んだりした人から見れば、僕のごく慎ましい学生生活は幾許か退屈なものに見えるかもしれない。それでも僕はいま、自分の日常に愛しさと幸福を感じている。

ところで、学生生活を回顧する上で、あるひとりの女の子のことを触れておかなければならない。大学一年生の頃、ある大切な女の子と出会った。美術部ではない別のサークルで顔を合わせて、少しずつ仲を深めていった。一緒に舞台を見に行ったり、春には花見を、なんでもない季節にも大きな公園をふたりで歩いたりした。お互いの誕生日には、プレゼントを交換した。僕にとって、彼女は大切な人だった。

大切な彼女との名前のない関係は、大学三年生になったとき、僕に恋人ができたことで儚く消えていった。恋人との関係性は、半年も続かなかった。大切な女の子とは、いまでもときどき話すこともある。それでも、もう以前のようにあだ名で呼んだりはできない。あるいは、これから先もずっと。

僕の学生生活、これでよかったのだろうか。僕がそう呟く時、どこからともなく、それでよかったのだよ、と呼応する誰でもない声が聞こえてくるような気がする。いわゆる学生らしい学生にはなれなかったけれど、孤独の甘美さを知り、「大切な人」の大切さを学んだ学生生活は、僕の自我を少なからず成長させてくれた。

「船出の時が来たのだ。思い出に沈殿するな。未来に向かえ」。渡辺のテクストがいま、強烈に思い出される。桜が咲き始める頃、僕は学生という甘美な身分を失う。これから先の人生でも、何かを失ったり、何かを得たりしながら僕は成長していくのかもしれない。けれど、本音を言えばもう何も失いたくない。誰も傷つけたくない。

偽善的と言われても、浪漫的と言われても構わない。誰かを愛する強さと、他者の痛みを思う慈悲深さをもった人間でありたい。夢を見過ぎと言われたって結構だ。夢さえ語れぬ者に、どうして現実なぞ直視できるのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?