構造デザインの講義【トピック7:基本構造のデザインを科学する】第2講:骨組の力学とフォルムの可能性

建物のフォルムを決める、骨組と力学の関係とは.

東京理科大学・工学部建築学科、講義「建築構造デザイン」の教材(一部)です

トピック7:基本構造のデザインを科学する

第1講:自由に空間をイメージする

第2講:骨組の力学とフォルムの可能性(ココ)

第3講:アーチの力学とフォルムの可能性

第5講:梁の力学とフォルムの可能性

近現代の建築構造物の骨組には、いろいろな形状・フォルムがあります

古代より、人類は、身の回りの自然素材を使って建造物を作ってきました。

近代に入り、鉄鋼材料の登場によって、大空間建築やスカイスクレーパー・超高層建築が建設されるようになりました。

ミース・ファン・デル・ローエによるレイクショアドライブ・アパートメント(1951年)を皮切りに、鉄骨を使った、線が象徴的なスチール・デザインの高層建築が、街を彩るようになりました。

1900年代中頃、スカイスクレーパーの時代が幕をあけました。

柱と梁によるラーメン(rahmen)は、頑強さとともに、開いた印象をもたらす

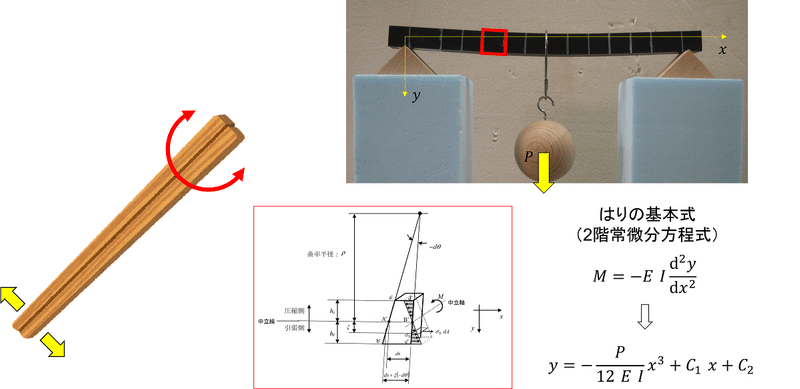

建物の構造骨組は、地震や風などの自然外力によって変形します。

これにより、柱や梁には曲げが作用し、変形します。

曲げが作用すると、断面内には引張と圧縮、そしてせん断が作用します。

鉄骨は比重の関係から板要素で構成されるため、圧縮により局部的に変形(座屈)が発生します。

コンクリートは、引張やせん断によりひび割れが生じます。

曲げは、建築部材にとって致命的になることがあります。

材料力学の原理により、応力と変形を計算することができる

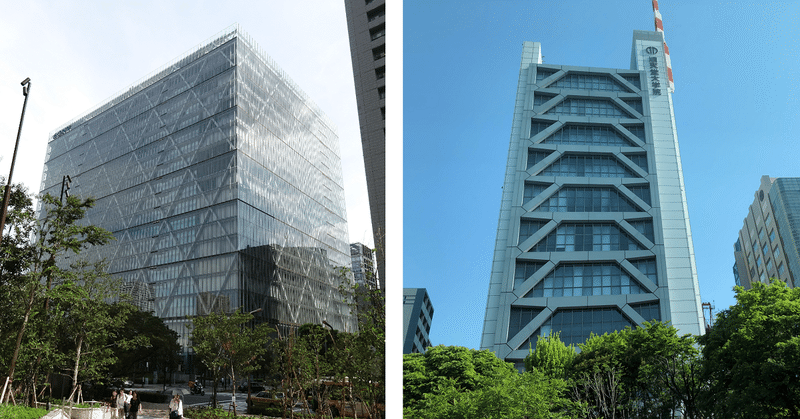

モード学園・コクーンタワー(西新宿)

モード学園・コクーンタワーは、高さ203m、服飾を想起させる「繭」=cocoonの特徴的なフォルムの超高層建物です。

インナーコアと外周部のフレームによって、構造体が構成されています。

外周フレームは、斜材による格子が組まれ、ダイアゴナル・フレームと呼ばれています。

モード学園・スパイラルタワー(名古屋)

モード学園・スパイラルタワーは、高さ170m、外周フレームがねじれた、いわゆる、スパイラルのフォルムが特徴的な超高層建物です。

センターコアのインナーチューブと、3つのダイアゴナルフレームによって構成されています。

最上部にTMDが設けられた制振構造です。

研究室のSNS

鉄骨構造の教材(電子書籍)

東京理科大学・鉄骨構造の授業で使用している電子書籍です。

どなたでもご利用いただけます。 →説明のページ

(リンク先のページ中段のpdfアイコンをクリックしてください)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?