5.エホバの証人の教理の考察⑭「固有の歴史観が生み出した統治体とその組織」前編

エホバの証人の歴史観を考える理由

以前のnote(3章)では、「エホバの証人の組織の体質」の問題を取り上げましたし、下記リンクのnote(5-⑤) でもエホバの証人の「統治体」について既に考えてきました。

ただ、上記考察では、天的クラスの問題との関係で多くを論じたため、ここでは「歴史観と組織のあり方」という角度からもう一度考えて見たいと思います。(なので、重複もかなりありますことをお詫びします)。今回もnoteとしてはかなり(異常に)文字数が多いので、前後編に分けて記載いたします。あまりに推敲に時間をかけすぎたため、結果的に「とっちらかった」記事になっております。

これまでも考え歴多様に、エホバの証人の信条は、聖書が記録する歴史はすべて史実で誤りがないという「聖書主義」によるものです。これは今日のエホバの証人の組織形態にも強い影響を与えています。エホバの証人の信じる1世紀のクリスチャンのイメージはこのようなものです。

1世紀の使徒時代は純粋で模範的な組織・信仰形態であった。イエス亡き後のクリスチャンたちはエルサレムの「統治体」(聖書内には出てこない言葉だが、当時の使徒や古参の長老たち――指導部を指す用語)の指導に一致して従っていた。しかし、 1世紀の最後に使徒たちがいなくなると「背教」が始まり、教えは腐敗した。

また特に、エルサレムの「統治体」が中央集権的に指導を行っていた、つまり「統治体」こそ神の唯一の経路である。

つまり、一致(理想形態)→背教という流れや、世界のクリスチャンたちが一致してエルサレム教会(以下会衆)の使徒や長老たち「統治体」の指示にしたがっていたという解釈です。結果として、この解釈は現代の「統治体」も同じく神の唯一無二の経路であるという信条につながっています。

それで、このnoteでは、エホバの証人が考える1世紀のクリスチャン像と、「実際の」クリスチャン像の比較をしてみたいと思います。「実際の」と括弧でくくったのは、その時代の主要な史料は新約聖書であり、厳密な意味での史実と言えるかは議論がありますし、結果的にそれも聖書の「解釈」になるからです。歴史解釈には絶対はなく、様々な史料を検討した結果導き出される蓋然性の高い「事実」(定説)に過ぎないからです。むしろ、ここで強調したいことは「わからないことがたくさんある」ということでもあります。

ただ、1世紀の後半になると、クリスチャンによる聖書外史料もかなり出始めるため、より「史実」に近いものを見いだせるかもしれません。

とりあえず目指すのは、1世紀のクリスチャンの大まかなイメージを素描することです。そのために重要なことは、護教的な読み方や、無理な解釈を「とりあえずは」保留することです。関連して、「神の聖霊の導きを受けているから正しい解釈だ」という考えもここではとりあえず保留にいたします。

以下でまとめたことは、キリスト教史にお詳しい方にとっては「釈迦に説法」(イエスに垂訓?)かとは思いますがご辛抱ください。これはあくまで素人の私が自分の覚え書きとしてまとめていたものを元にしており、学問的な価値を主張するものでもありません。

聖書に見る1世紀の実像

1世紀といえば日本では弥生時代ですから、遙か遠くの霞がかかった景色を望遠鏡で見るようなものです。聖書の場合、そこにさらに研究者(信者)の信仰という「フィルター」を介することになり、そこに見たいものを見るという厄介な事態になります。通常の歴史でもナショナリズムの影響などでこういったことは起こりますが、宗教の歴史ではとりわけ問題が深刻になります。

聖書学者もリベラルから保守まで多種多様な主張を繰り広げていますが、とりあえずは「真ん中あたり」を目指してまとめております。以下のまとめで使用している資料は、リベラル系では田川建三「新約聖書訳と註」(毒舌と聖書愛の力作・・意外に保守的な部分もある)や彼の師匠のE.トロクメの「キリスト教の幼年期」(独特でありながらかなりバランスが良い)、などです。保守では、便利にまとまっているJ.ダニエルー(カトリック修道士)の「キリスト教史Ⅰ」などを参考にしています。他にはG.タイセン、E.P.サンダースや日本では松本宣郎、辻学、佐藤研、荒井献なども参考にしています。基本的に聖書学の場合、ほとんどがクリスチャンの学者ということになるのですが、学問的で冷静な視点を持つ学者を選ぶようには心がけています。

ただ、学者間の論戦も、気持ちのいいものから不快なものまであり、やはり人格も大事だなと思わされるのも事実です。そういう意味では、新約学の大家ルドルフ・ブルトマンなんかは、ものすごくリベラルなイメージがありますが、むしろ大変な人格者なのですよね。

なお、論文ではないので細かい注はつけておりません。以下できるだけ年代順に、(とりとめない感じではありますが)まとめております。

1.イエスの時代

史的イエスとキリスト教の関係についてはずっと論争されてきました。昔はイエスは実在しなかったという極端な学説すらありました。ここで史的イエスを深く論じる余裕も学識もありませんので、組織ということに関係すると思われる一つの例だけ考えたいと思います。

ヨハネがイエスに言った。「先生、ある人があなたの名を使って邪悪な天使を追い出していたので、私たちはやめさせようとしました。私たちの後に従っていないからです」。 しかしイエスは言った。「やめさせようとしてはなりません。私の名によって強力な行いをしながら、すぐに私を悪く言える人はいないからです。 私たちに反対していない人は私たちに味方しているのです。

上記の新世界訳では「やめさせようとしました」とありますが、原文に近いのは「やめさせました」(聖書協会共同訳等)です。(そうでないと文意が通じない)。このような訳の違いは、少しでも弟子達の行動を和らげようとするものですが、文章もおかしなことになっており、これは余計なことだと思います。

さて、上記の記述で重要なのは、弟子達の「自分たちだけが選びの器である」という特権意識をイエスがたしなめたことです。エホバの証人はとくに「神の経路」を重要視しますが、イエスはそうではなかった(とマルコは主張している)ことが分かります。ただ注意すべきなのは、マタイやルカなどには「わたしの側にいない者はわたしに敵しており、わたしと共に集めない者は散らすのです」(ルカ 11:23。マタイ12:30新世界訳聖書2019年改訂版)という逆の記録もあることです。おそらくマルコの方がイエスに近い古い形で、マタイやルカはその成立した時代背景を反映しているのかもしれません。これはどちらが正しいか(史実か)ということよりも、少なくともマルコはそう証言(主張)しているということが重要です。つまり、1世紀の福音書成立の時点で既に多様性(異なった主張)があるということです。

しかし、上記の聖句についてエホバの証人は次のように説明します。

この当時、イエスの味方になるためにキリストと一緒に行動する必要はありませんでした。クリスチャン会衆はまだ設立されていません。ですから、イエスと旅をしないとしても、反対者であるとか偽りの宗教を推進しているということにはなりません。この男性がイエスの名に信仰を持っていたことは明らかです。それでイエスは、その人は報いを得ると言ったのです。

イエスの死後クリスチャン会衆が設立された時点で、神の経路はエルサレムの使徒や長老(エホバの証人が言う統治体)に一本化されたが、この出来事はその前だから例外的に良いという説明です。しかし、このような理解(一本化)自体が聖書の記述からも無理があることは後で考えます。

いずれにしても、イエスは喫緊の終末を意識した活動をしていたとされますから(これを否定する護教的な参考書もある)、終わり(神の支配の到来)がもうすぐ来るなら組織など不要、ということになるのもわかります。ものみの塔初代会長ラッセルも、1914年に天へ行くと信じていたことから、組織については緩い形態しか求めなかったことを思い出させます。

これは何気ない聖句ではありますが、解釈によって組織のあり方に大きな影響を与える一例です。(神の唯一の経路という考え)。

2.ヘレニストとヘブライストの対立

エルサレムでの会衆設立のごく初期に発生した、ヘブライ語を母語とするユダヤ人クリスチャン「ヘブライスト」と、ギリシャ語を母語にするユダヤ人クリスチャン「ヘレニスト」との対立問題を考えます。(使徒6章)。

弟子が増えていたその頃、ギリシャ語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対する苦情が出始めた。ギリシャ語を話すやもめたちが毎日の配給を受けていなかったからである。(新世界訳聖書2019年改訂版)

その頃、弟子たちが増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。日々の分配のことで、仲間のやもめたちが軽んじられているというのである。(聖書協会共同訳)

首都エルサレムには、各地からやってきたギリシャ語を話すユダヤ人がいました。そういった人達の中には、早くからイエスの教えに惹かれた人達も大勢いたようです。そんな中、上記聖句にあるように、やもめ(寡婦)に対する慈善活動でヘレニストの婦人達が差別されるという問題が発生しました。その結果、ヘレニスト側に7人の責任者(殉教者ステファノを含む)が任命されました。7人という数が実数かは別にしても、寡婦が10人20人程度でなかったことがわかります。

この問題についてはフランスの新約学者E.トロクメはこのように述べています。

ここで問題になっているのは、相互の同意によって成立したものであったとしても、やはり分裂である。こうした事態にいたるには、言語の違いや寡婦たちへの社会的援助の分配における対立だけでなく、それ以上の問題が存在しなければならない。教義上の相違とか、周囲の社会に対する態度の違いがあったのではないだろうか。その可能性はこの上なく大きい。

この事件を教義上の対立問題の表れと見るのか、単に慈善活動などの組織的な方向性の違いとみるのか(田川説)は諸説ありますが、いずれにしてもこの両者に大きな溝ができつつあったことが示唆されています。

そしてこのような問題がある中、ヘレニストの指導者ステファノの殉教(7章)という事件が発生します。注目すべき場面は、迫害がエスカレートしてステファノが死刑(石打ち刑)になっている最中の長い「演説」です。もちろん、死刑執行中にこんな長文の演説を余裕をもって出来るわけはありませんし、迫害者がのんきにそれを聞いているはずもありません。筆者の「ルカ」が仕入れた情報を元に劇的にアレンジして創作された話なのでしょう。

実はこの演説は、非常に特異で、使徒行伝中のどの演説とも違う特色があると言われます。それは、「神殿」についての見方の違いです。ヘブライストの筆頭であるヤコブやペテロ(エホバの証人が言う「統治体」)は神殿を認めた上で話すのにたいして、ヘレニストのステファノはそれを公然と否定します。(神殿の破壊に言及)。パウロすらその存在は認めているわけですから、かなりの革新的な演説なのです。著者ルカは、そのあまりに革新的な演説を「薄めずに」そのままここに記載しているのは興味深いことです。このようなヘレニストたちの活動が顕著だったことも示唆されています。

この点について新約学者の田川建三はこう言っています。

ルカ御本人が特に意図してそれを書こうとしているわけではないとしても、歴史の流れを書いていると、存在する様々な事実にいやでも言及せざるをえなくなるものである。そういう仕方で、ところどころ、ちょこっと筆が走ったという感じではあるが、ペテロ一派やパウロ伝道とは関係のないところで、世界のあちこちにどんどんとキリスト教が広まっていた、むしろその方が大きな流れであった、ということがわかるような事実が言及されている。使徒行伝を読むには、そいういったちょっとした言及を見落とさずに拾っていくことが重要である。

この田川氏の解説が絶対ではありませんが、ヘブライスト以上に、ヘレニストが活発で無視出来ない勢力だったということは確かだと思います。その証拠として、続く使徒8章では、さらに大きな事件が起こります。

サウロは,ステファノの殺害に賛成していた。

その日,エルサレムの会衆に対して激しい迫害が始まった。使徒たち以外は全員,ユダヤとサマリアの全域に散らされた。

この聖句は不思議な聖句です。ステファノの殉教を機に、エルサレムで大迫害が発生しますが、その時に追放されたのは「使徒たち以外」だったのです。普通、指導者である「使徒たちが」追放されるならわかるのですが、ここでは使徒たちだけ追放されなかったとあるのです。この言葉の意味は、一大勢力だったヘレニストたちが追放されたということのようですが、なぜ使徒たちは追放されなかったのでしょうか。この点も田川氏に(田川節で)解説してもらいましょう。

それにしても、一応名目上はペテロたち「直弟子」グループは教会全体の指導者だったはずである。それが、仲間がこのように生命を失うほどの弾圧をこうむっているのに、平然と何事もなかったかのように存在しつづけていられたのだから、何と申しますか。日和見的「指導者」集団というのは、どこの世界でも、似たりよったりではあるけれども。

ちょっと厳し過ぎな気もしますが、確かに本来は上層部がまず摘発されるはずだという理屈はよくわかります。厄介払いとまでは言いませんが、エルサレムからヘレニストクリスチャンがいなくなることは、当時のヘブライストのクリスチャンたちにとっては会衆の平安をもたらすことだったとは思います。

過激な反対を受けなかったヘブライストは、ユダヤ教の体制に融和的だったからということになります。(特にパリサイ派と親和性が高かったことは聖書にも書かれている)。そして重要なのは、これが内部的というよりも外部からもそう認知されていたということです。一方で、エルサレムのユダヤ教徒から見たヘレニストたちは、明らかにユダヤ教の「異端」に見えたのでしょう。散らされたヘレニストたちはこのあと違った歩みをしてゆくことになります。(既にこの時点で多様性が始まっている)。

もちろん、ユダヤ教(主流派)に融和的であることが、妥協的ということとイコールではないことも注意が必要です。このような姿勢は、ヘブライストの「信条」なのであり、その信条のためには殉教もいとわなかったのも確かです。(後に使徒ヤコブやイエスの兄弟ヤコブは殉教)。イエスの宗教はあくまでユダヤ教の一派だったわけなので、この時点で明確な分離は進んでいなかったことも重要です。それぞれに信念や思惑があって、事態は推移してゆきます。

前述の通り使徒行伝はかなりオブラートに包んで、美化しつつ書かれていますが、それでも注意して読むなら、初期の時点での信条の違いや分裂がきちんと記録されているのです。

3.ペテロからイエスの弟ヤコブへの「権力」移行

イエス時代から使徒行伝の最初ではペテロが目立ちますが、いつの間にかイエスの弟ヤコブ(使徒ヤコブではない)が指導的立場に立っているのはなんだか非常に不可解です。福音書ではまったくイエスを信じなかったとされる、いわば新人であるヤコブがエルサレム会衆の筆頭にあっという間に上り詰めたのなぜなのでしょうか。

まず、その経緯を考える前に、新人であるヤコブが筆頭幹部になり得た条件に触れておきたいと思います。それはイエスの血縁であったことです。当時血統は非常に重んじられた時代であり、イエスの肉親という条件はきわめて貴重なものでした。歴史的にもイエスの縁者が重んじられた記録があります。(「エウセビオス『教会史』」秦剛平訳。上p173-4。Ⅲ19-1)。

では、「弟ヤコブ」台頭の歴史をまとめて見ます。

このことには、前述のエルサレムの政治的・宗教的な背景が関係しています。エルサレム会衆発足後の状況をごくごく簡単に整理してみますと次のようになります。つまり、パリサイ派はヘレニスト・クリスチャンが嫌いで、サドカイ派や祭司たちはヘブライスト・クリスチャンが嫌いということのようです。最初の大規模な迫害ではステファノやヘレニストが標的になりましたが、それを主導したのは(サウロも所属した)パリサイ派でした。一方で、ヘブライスト側で発生した大事件には、使徒ヤコブ(イエスの弟ではない)の処刑やペテロの逮捕があり、これを主導したのは大祭司やサドカイ派であり、その歓心を買おうとしたヘロデ・アグリッパ(1世)が実行したものでした。

J.ダニエルーは、「彼(アグリッパ)はむしろヘレニストたちの方に親近感を抱いていたであろう」(キリスト教史Ⅰp34)と述べています。確かにアグリッパはローマの宮廷でも影響力があり、ヘレニズム文化で育った人なのでそうだったのかもしれません。いずれにしても、このように当時の状況は大変複雑だったことがわかります。そして同時にわかることは、キリスト教という一つのくくりでは見られていなかった(ユダヤ教から分離していなかった)ということです。イメージとしてはヘブライストやヘレニストがそれぞれ「ユダヤ教○○派」というレベルで見られていたのでしょう。

この初期の迫害の波をうまく「やり過ごした」人がいます。その人こそ前述のイエスの兄弟ヤコブです。もちろん、この時彼はイエスに信仰を持ったからこそ(ヘブライストの)クリスチャンになっていたのであり、血縁を武器に利私欲で会衆を牛耳ろうとしたわけではないはずです。あくまで、ヘブライストとしての信仰が彼の行動規範になって行くということです。

使徒ヤコブ殺害とペテロ捕縛時のエルサレム会衆について、田川建三は次のように述べています。

[使徒行伝]十二章のこの段階で既にペテロに成り代わって、エルサレム教会の中心人物になっていたことがわかる。なおこのヤコブはパリサイ派には非常に評判のよい人物であったから、この時の弾圧はまぬがれることができたのだろう。というよりも、ヤコブはこの時も当然裏でパリサイ派とつるんでいただろう。以後、このヤコブの元で(彼も後六二年には、サドカイ派とパリサイ派の抗争のとばっちりで暗殺されるが)、エルサレムのキリスト教会は、七〇年のエルサレム崩壊までは、パリサイ派とうまく妥協しつつ共存していった。

パリサイ派と「つるんでいた」かは別にしても、ヤコブ(イエスの兄弟)は、危機をうまく乗り越えてエルサレムの指導者となります。

このような出来事を経て、エルサレム会衆内の「権力構造」が大きく変化し、結果的に主導権はイエスの兄弟であるヤコブに移っていきます。ペテロはその後も活動を続けてはいますが、(迫害の際にエルサレムから逃亡していた経緯もあり)「使徒会議」(使徒15章)においては、もはや主導的立場には復帰出来ていません。

ペテロは、保守性をパウロに批判されながらも、ローマ士官のコルネリオの改宗にも貢献するなど、異邦人への理解がある人でした。しかし、ペテロがいないエルサレムはヤコブを筆頭に非常に保守的で、あくまでユダヤ教体制内でのキリスト教(イエス派?)を模索したことがわかります。このあたりの事情は聖書を読むだけでかなり分かることですが、エホバの証人は護教的に無理な解釈をしています。

4.パウロとエルサレムとの確執

使徒会議(使徒15章)では、懸案だった異邦人信者についての扱い(割礼問題など)が決まり、パウロの異邦人宣教の権利が保障されました。(この会議の意義については諸説あり)。これは、エルサレムのユダヤ教体制内での保守的な流れとは別に、パウロの異邦人伝道が保証されたと、少なくともパウロは理解したということです。

ちなみに、使徒会議でパウロに条件が付けられたことをエホバの証人はあまり強調しません。その条件とは、中央への献金(寄付)をすることでした。(ガラテア2:10。その後のパウロは寄付集めに奔走しており、最後にエルサレムへ寄付を持参している)。このことは、後述の事件と深く関わりがあります。

前述の通り、エルサレムの指導者ヤコブはユダヤ教体制に融和的でした。「使徒会議」で一件落着と思えた異邦人問題ですが、度々蒸し返されることになります。その結果、パウロとエルサレムの確執は強まって行きます。もちろん、ヤコブ側にも言い分がありました。ヘレニストたちへの大きな迫害が示すように、ユダヤ教の体制からの逸脱は、発足間もない会衆に大きな脅威を与えていたからです。ユダヤ教体制からの逸脱が強くなればなるほど、ユダヤ教内での迫害が強くなったからです。(政府による迫害ではないことに注意)。

「アンティオキア事件」

エルサレムとの確執を最もよく示すのは、いわゆる「アンティオキア事件」です。ガラテア2章11節以降に書かれているこの事件は、エルサレム(エホバの証人の言う統治体)の考え方をよく教えてくれます。「ヤコブから遣わされた人が来」た(ガラテア2:12聖書協会共同訳)際に、ペテロやバルナバが異邦人と食事をするのを(忖度して)やめてしまうという事件がありました。つまり、ヤコブが使わした人達は、パウロのやり方に反対しており、異邦人とユダヤ人の間には明確な垣根があるべきだと考えていたことがわかります。(異邦人がクリスチャンになること自体を否定はしていないが)。

ちなみに、保守的な学者たちはこの「ヤコブから遣わされた」という部分をそのようには解釈すべきでないとします。(カトリックのJ.ダニエルー「キリスト教史」p85など)。新世界訳(改訂)も「ヤコブのところからある人達が来るまでは」となんとなくぼやかして訳しています。(新共同、口語も同じ)。しかし、それはあまりに護教的な解釈です。全体の流れや、後に起こる事態などを加味すればやはり、「ヤコブから遣わされた」という翻訳が正しいでしょう。

これに対してパウロは怒りを表明し、「面と向かって非難しました」(2:11聖書協会共同訳)。ちなみに、新世界訳(改訂版)はこの部分をオブラートに包むように翻訳して「指摘しました」と訳しています。(旧版では「抵抗しました」なので、改訂版はさらに忖度している)。

有名な話ですが、パウロはガラテア書でこの種の問題を繰り返し批判しています。例えば、エルサレムから来た「偽兄弟たち」がテトスに割礼を強要したとか、パウロがいない隙を狙ってガラテア会衆に良からぬ事(割礼の強要)を吹き込んでいると批判しています。

パウロの反応からわかるのは、エルサレムから来た人達が、パウロの使徒としての職分がヤコブやエルサレムの使徒たちよりも劣っているということを示唆したということです。パウロはカンカンに怒りました。パウロは驚くほど口汚く罵っています。

あなたがたをかき乱す人は、自ら去勢してしまえばよいのです。(聖書協会共同訳)

私は,皆さんをかき乱そうとしている人たちが自分を去勢してしまえばいいのに,と思います。(新世界訳聖書2019年改訂版)

この聖句は、割礼(包皮を切る)しろというお前達は、むしろ去勢(陰茎そのものを切る)してしまえ!という意味なのです。「煽動者どもは一物全体を切り取ってしまうがよい」(E.P.サンダース訳)ということです。これはものすごい言い方ですが、パウロがいかに怒っていたかがわかります。

その結果、パウロは、エホバの証人が言う「統治体」に対して、聖書協会共同訳の2章2節で「おもだった人たち」、2章6節でも「おもだった人たち」(新世「重要と見なされている人たち」)と述べています。この訳については、聖書協会の訳も、新世界訳もかなり「忖度」した翻訳になっており、実際はかなり皮肉が込められているようです。田川訳では、2節は「(偉い人と)みなされている人たち」、6節は「何者かであるとみなされている人たち」としています。田川氏はこの「何者か」が加わることでより皮肉めいた響きになると解説しています。E.P.サンダースもこの部分を「皮肉交じりに」と述べています。(「パウロ」p106)。

パウロは決してエルサレムのヤコブや使徒たちを否定しているわけではありません。しかし、以前に合意したことをなぜ反故にするのかという不満は鬱積していたのです。ガラテア書は彼の真筆と言われますので、彼の感情がより表れているのでしょう。(これもいろいろな解釈あり)。

それでも、彼の誠実さというか一途さ故なのか、エルサレムとの和解も探っていたことがわかります。彼は約束の募金(寄付)を届けるため、エルサレムへの旅を計画します。これは「使徒会議」で分担として決められていたことではありますが、それを果たすことで、一定の再合意を得たかったのかもしれません。

しかし今は、聖なる者たちに仕えるためにエルサレムに行きます。

こう述べるパウロの心情はどんなものだったのでしょうか。度々妨害行為とも言える介入をしてきたエルサレムの長老達に「仕える」(田川訳「奉仕する」)と述べたのは、彼の精一杯の強がりなのか、誠意なのか。いずれにしても、彼はエルサレムへ上ります。

5.パウロのエルサレム旅行と逮捕

私は、現役時代(長老になってからですが)、このパウロのエルサレム旅行についての記述(使徒21章)を読んでいて、急に違和感を覚えたのを思い出します。よく読む箇所ですけれど、私が違和感を覚えたのは、パウロを迎えたエルサレムの使徒や長老たちの態度でした。

パウロは約束の寄付をもってローマへやってきます。今回のエルサレム行きにはかなり危険が伴うこともあって、道中度々エルサレム行きをやめるように諫言されますが、決意を秘めているパウロは決行します。到着してエルサレムの指導部の歓迎を受けるところかから見てみます。

エルサレムに着くと、兄弟たちが喜んで迎えてくれた。 翌日,パウロは私たちと一緒にヤコブの所に行った。長老たちが皆そこにいた。 パウロはあいさつし、自分の伝道によって神が異国人の間で行った事柄を詳しく話し始めた。 それを聞くと、皆は神をたたえ始めた。…

これは美化された記録なのかもしれませんが、とりあえず(形ばかりであっても)歓迎されたのは事実でしょう。とはいえ、おかしな事になるのはその次です。

しかしパウロにこう言った。「兄弟、知っていると思いますが、ユダヤ人の中には何万人もの信者がいて、皆、律法を守ることに熱心です。 しかし、その人たちは、あなたについてこういううわさを聞いています。異国人の間にいるユダヤ人全てにモーセからの背教を説き、子供に割礼を施すことも昔からの慣行に従うこともしないよう告げている、といううわさです。 どうすべきでしょうか。彼らはあなたが来ていることをきっと聞きます。 それで、今から言う通りにしてください。誓約を立てた4人の人が私たちの所にいます。 この人たちを連れていって一緒に儀式上の清めをし、費用を出してやり、彼らが頭をそってもらえるようにしてください。そうすれば、誰もが、あなたについて聞かされているうわさには何の根拠もなく、あなたが正しく行動して律法を守っていることを知るでしょう。

この部分は読み流してしまうと、なんということはないのですが、ヤコブ達はびっくりするようなことをパウロに要求します。パウロはエルサレムではいわばユダヤ教の過激派から「お尋ね者」になっています。(故に仲間からは旅行に反対された)。にも関わらず、身の潔白を示すために神殿に行って目立つ行為をしておいで!と勧めるのです。おそらくパウロに同行していた人達は顔が青くなったことでしょう。死ねと言うのに等しい行為をさらっと述べています。パウロも決意して望んでいますから、結果的にそれに同意し、案の定暴動が起き逮捕となるわけでです。

この記述を読むと、なんとなくエルサレム側の悪意を感じないでしょうか。田川訳の注ではこのように解説しています。

ここでヤコブたちがパウロ一行が持ってきた献金についてどういう反応をし示したかについても何も記していないので、よくわからないけれども、もしも彼らが本当に感謝したのなら、せめてパウロが安全にエルサレムから脱出できるように配慮すべきであっただろう。それなのに、わざわざ神殿に行かせるなどというのは、エルサレムのごりごりのユダヤ教中核に対して、パウロが来ているよ、と教えてやるようなものではないか。

もしかするとヤコブたちはおめでたく善意で、うるさいユダヤ人達もこうすればパウロのことを我慢してくれるだろうと予測したのかもしれないが、むしろ逆に、早くパウロを厄介払いしたくて、わざと危険な場所に行かせたのかもしれないし、裏でユダヤ教右翼といろいろつるんでいたのかもしれない。いずれにせよ、パウロが数年間非常に苦労して大量の献金を集めて彼らのために持って来てやったのに、これままさに、恩を仇で返す行為である。

この解説を読んで、長年モヤモヤしていたことがはっきりした気がしました。もちろん、いろんな解釈は可能ですが、素直に読めば「ひどい」と感じないでしょうか。少なくとも、エルサレムの指導部は、パウロの捕縛に何もしておらず、助けようとした形跡もないのです。

こうした記述を読むと(史実かどうかは別にしても)、当時のクリスチャンたちにはそれぞれ信じる道があり、多くの思惑もあったことがわかります。それを簡単に批判することはできませんが、宗教的な強い信念が時として他者を傷つけることになるのも事実です。

パウロは異邦人伝道で大成功を収めたというイメージがありますが、彼の著作や行動を見ると少なくとも本人はかなり挫折を感じていたことがわかります。この騒動で捕縛されたパウロは、結局ローマへ連行され60年代に処刑されたと言われます。(その後の記録は伝承しかない)。おそらくパウロは、最後はかなりの心残りがあったのではと感じます。

パウロの人生は、エホバの証人が言うところの「統治体」との戦いでした。それ以外にも様々なことを言う人達がおり、会衆によっても方向性は様々でした。「一致して」というのは幻想にすぎないのです。

6.パウロ以降のキリスト教の歩み

パウロ以後の歴史は、使徒行伝の記述がパウロのローマでの囚人生活で終わっているため、聖書から直接わかる情報には限りがあります。ヒントになるのは、パウロ以後に書かれたと思われる書簡や文書、1世紀後半から現れる聖書外のクリスチャン達が書き残した文書などです。以下の情報は、聖書学である程度蓋然性があると思われている歴史ですが、それも絶対ではありません。それでも聖書外の証拠が出始めるという点で、ある程度根拠が担保されてゆく側面もあります。これまでもそうですが、以下のまとめも、あくまで一つの解釈(できるだけ定説に近いもの)を繋いだものです。多数の学説を併記することは出来ないため、「諸説ある」という前提でお読みください。

ちなみに、パウロ書簡を始め、新約聖書の書簡には多くの「偽名書簡」(パウロの場合は「疑似パウロ書簡」)などと呼ばれるものが含まれています。これはリベラルか保守かでもまったく主張が違いますが、代表的な例で言うと以下のように分けられています。

パウロ真正の書簡:

ローマ、 コリント(第一、第二)、ガラテア、フィリピ、テサロニケ第一、フィレモン

偽名書簡:

テサロニケ第二、コロサイ、エフェソス、テモテ(第一、第二)、テトス

もちろん、これは「絶対的」な結論ではありません。ただ、例えばエフェソスのように当初から宛名すらついておらず、2世紀のマルキオンは「ラオデキア」宛だと思い込んでいたなど来歴の時点で既に不透明なものもあるのは事実で、文体や語彙などいろいろな証拠を検討しつつ出された、「今のところの」結論というわけです。個人的には、この「偽名書簡」を認めることで、豊かなクリスチャン達の歴史が見えてくると思います。

では、特にパウロ系の人々のその後の歴史を追いかけてみたいと思います。「パウロ系」という言い方をしておりますが、「パウロ学派」のようなものを想定する説もありますし、もっと緩い関係を主張する学説もあります。私は・・わからないので、イメージ的にはパウロが世話した会衆で、彼の思い出を大事にしている人達や、無関係でも彼の教えに賛同した人達を想定します。他の書簡や文書は、紙幅の面でも、私の能力の面からも扱いきれないため、パウロ系列のみの歴史を追いたいと思います。

話をパウロ逮捕の頃に戻します。自分がもし当時パウロ系の会衆に所属していたら、と想像してみます。パウロがローマに旅立ったあと心配して彼の帰りを待っています。すると、なんと神殿で逮捕されて連行されたらしいという知らせが入ってきます。エルサレムの長老たち(「統治体」?)への不信感や反感すら強まるかもしれません。そして、数年後に彼が死刑になったという知らせを受け取ります。相当の混乱や不安が生じたことと思います。これまでも、パウロ系の会衆は、エルサレムから睨まれていました(ガラテア書などからわかる)から、この後のことを考えると途方に暮れたことでしょう。

同時に、この頃(60年から70年代)のクリスチャン全体は、歴史の大きな波にのまれてゆきます。トロクメはこう説明しています。

パレスチナの諸教会はユダヤ戦争によって荒廃し、エルサレム教会はキリスト教共同体全体に対する影響力を失って、こうしてキリスト教共同体には全体的秩序がなくなってしまった。

エルサレムのヤコブ(イエス弟)も殉教し、ペテロもパウロと同じぐらいの時期におそらく殉教したとされますので、人的にも大きな損失を経験しています。

ユダヤ戦争(第一次)以降の歴史を、囲みにまとめて見ます。(もちろん諸説あります)。

【80年代(~100年代)】

○ルカが「福音書」「使徒行伝」(元は1冊)を書く

この時期のルカ文書の扱いについてトロクメの解説:

「二世紀の初めにルカ福音書から切り離された使徒行伝が、たいへん長い間にわたって権威のない文書の範疇に追いやられていたという事実が示す通りである。使徒行伝が一世紀近くの間退けられていたのは、この文書の中でパウロが特権的役割を演じていることが原因であるのは明らかである」(前掲p225)

【90年代】

○「パウロ書簡集」の収集(ここには前述の偽名書簡も含まれる)

○ローマのクレメンスがコリント会衆宛の手紙でパウロに限定的に言及

ここではコリント会衆の問題にローマが介入していることがわかる。

【100年前後】

○イグナティオスは7書簡中わずか2カ所でパウロに言及

○ポリュカルポスは「例外的に」10弱のパウロ書簡集を持っている

小アジアの監督なので、パウロに近い背景があったためか。

○パピアスはまったく言及なし

小アジアにも関わらず、言及がない(残っている文書が断片的であるためかもしれない)

○ユスティノスはまったく言及なし

それなりの著作が残っているにもかかわらず言及がない。

【140年ごろ】

○マルキオンがローマで初めて「正典」を編纂する

ルカ文書とパウロ文書を編集して採用した。(マルキオン派は大きな勢力になり「異端」と攻撃される)。この出来事は「正統派」教会が対抗として正典の編纂を始める契機になったとされる。(論争はあるが)。

【130年~半ば】

第二ペテロ書簡でパウロ書簡に言及される

「また、私たちの主の忍耐強さは救いであると考えなさい。それは、私たちの愛する兄弟パウロが、彼に与えられた知恵に基づいて、あなたがたに書き送ったことでもあります。すべての手紙と同じように、彼も、これらのことについて述べています。彼の手紙には分かりにくい所があって、無学な人や心の定まらない人は、それをほかの書物と同じように曲解し、自分の滅びを招いています。それゆえ、愛する人たち、あなたがたはこのことをあらかじめ知っておいて、不道徳な者たちの迷いに引き込まれて、堅固な足場を失わないように用心しなさい。」(聖書協会共同訳 第二ペトロ3:15~17)

第二ペテロは内容からして明らかに偽書。(正典化にも最後まで議論があった)。しかし、偽書ゆえに、この時代のパウロのイメージが記録されている貴重な書簡。この聖句についてトロクメは「敬意と困惑と警戒」が表れていると評している。(前掲書p224)。

【4世紀初頭】(余談)

アウグスティヌスによって、パウロは「偉大な神学者にふさわしい名誉ある地位を」取り戻す。(トロクメ前掲書p226)

以上が、1世紀から2世紀にかけてのパウロ系、パウロ文書に限ったイメージです。パウロは(ガラテア書などから明白なように)エルサレムの長老達から度々警戒されていました。彼の手紙も、彼の志を継いだ人達も同じく警戒されていたことがわかります。おそらく上記のように「異端」とされたグループとの親和性が良かった(利用された)ということも「警戒」の原因だったのでしょう。もちろん、トロクメが述べたように、「敬意」も記憶の中に留められていたと思われます。

通常、現在の新約聖書を読めば、パウロこそイエス亡き後の主役という感じがしますが、実際はまったく違ったことがわかります。パウロの存在は「敬遠」されていたと言えます。

そう考えると、むしろパウロの苦労が今では報われたような気もしますし、歴史とは本当に面白いものだなとも思えます。こういったことは、理想化された伝統的な読み方では、味わえない歴史の要素でもあります。

結局、以上のような新約聖書の歴史の中には、どこにも「統治体」に重ねられる存在はいない気がします。「エルサレムの使徒や長老たち」は確かに一定の権威を持っていましたが、ヤコブやペテロを失い、エルサレムは破壊される中で、各会衆は独自の発展を遂げてゆくのです。同時に、そのような中からローマの首位性が確立されてゆき、(エホバの証人の考えとは逆に)「一致」への強力なパワーが働いてゆきます。(時には暴力も用いて)。1世紀後半から2世紀のクリスチャンたちも、それぞれに多種多様な活動をしていたのです。

では、最後に、このような多様な広がりを見せたキリスト教の伝播経路について簡単に触れたいと思います。

7.キリスト教の伝播経路について

新約聖書をさらっと読んでいる限りでは、キリスト教の伝播は、どちらかと言うとパウロの宣教旅行とともに「神の導きによって」各地へ広がってゆくというイメージがあります。一般的にもそういうイメージがあるかもしれません。「使徒行伝」自体も、パウロの活躍を中心に美化された記録なわけなので、ますますそのようなイメージが定着しています。

しかし、実際にはパウロの宣教旅行より前から、各地に会衆があったわけですし(パウロはいわば新参者)、かなり遠方のローマにもおそらく40年代から会衆があったと言われます。前述の使徒6章で「散らされた」ヘレニストのクリスチャンたちも、サマリアなどでごく初期から活動を展開していたようです。

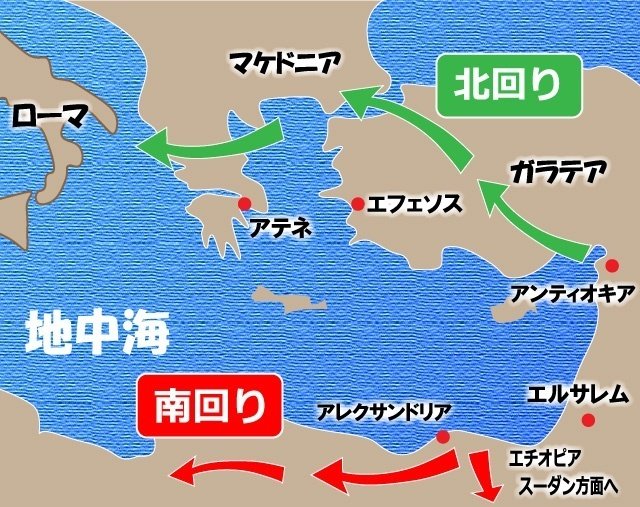

基本的にパウロの宣教は北回りであり、聖書でもこの北回りばかり記録しています。しかし、実際は南周り経路でも早時期から教えは広がっていたようです。(汚い図ですが、図1をご覧下さい)。

三世紀の教会史家エウセビオスの説明では、(伝承ですが)エジプトのアレクサンドリアへ伝道したのはマルコだったとされます。田川建三は、マルコはパウロと喧嘩別れしたぐらいなので、逆の方向である南に宣教の旅に出たとしてもおかしくないと述べています。(「書物としての聖書」p284)。キリスト教はその後アフリカ各地へも広がって行きます。「エチオピアの宦官(高官)」の話が使徒行伝のごく早い時期に出てくるのも注目すべきことなのでしょう。

ただ、おそらくこの南ルートの諸会衆は、メインラインとは若干違った発展を遂げたようなので、そのため意識的に記録されていない可能性もあります。(グノーシスなどの影響を見る学者もいます)。聖書に記録されている少ない例の一つは、アレクサンドリアから来たアポロが(パウロの留守中)コリント会衆に影響を及ぼしていることにパウロが懸念を表明している部分ぐらいです。(使徒18章。コリント第一3章など)。アポロは当初パウロの教えとはかなり乖離した教えを説いていましたが、ローマから来たアクラとプリスキラの説得でパウロ的なキリスト教を受け入れたという記述が残ります。当時のコリント会衆がアポロ派とパウロ派に分裂していることを憂慮しているというのが聖書の述べるところですが、二人の間に複雑な感情があったことが示唆されます。(ただ、対立があったかどうかは諸説あり)。アポロがどこでクリスチャンになったのかは論争があります。田川建三は少数派意見ではありますが、アポロの活動がアレクサンドリア会衆に支えられていたとしています。(「書物としての聖書」p280)。彼が宣教活動するためには経済的後援者が必要なのは明らかなので、これも傾聴すべき意見だと思います。いずれにしてもアレクサンドリアには早い時期からキリスト教が伝わり大きなコミュニティがあったのは確かでしょう。(大きなユダヤ人社会があったので)。

以上のことから、聖書に記録されるキリスト教伝播のイメージはほんの一面でしかないということがわかります。聖書に名前が記録されなかった大勢のクリスチャンたちの活動が、ローマ世界全体にキリスト教を拡大させる原動力だったということなのでしょう。

前編まとめ

このように考えてくると、1世紀のスタート時点から、非常に多様性のある信仰だったことがわかります。エホバの証人が言うような「最後の使徒が死ぬことで防波堤の役割がなくなった結果、腐敗して背教した」というのはあまりに短絡的な考えです。そもそもイエスがなにも書き残さなかった(仏教もそうですが)わけですから、彼の死後容易に多様化して行くことは十分想像できます。

この時期のまとめとして古代教会史家カンペンハウゼンの言を引用したいと思います。

[当時の教会は]統一した憲法もなければ、一致した正典(カノン)もなく、同じような形式を持った信仰告白もなかった。かなり長い間、礼拝や典礼(リタージー)の形式に相違が見られていた。ところが、迫害や異端者にたいする共同の戦いにおける相互の交わりを通し、また、大教会の計画的な働きかけによって、最後には、一つの国教会内における協会会議や、国家による法の制定によって、統一する働きを通し、非常に大規模に、これらの相違が消えていった。それと関連してまた、前からの諸規定を要約したり、調和させたりするために、統一的な働きをすすめようとする教会法学の創始者も起こってきた。

つまり是非は別にして、「混乱」の中から、「統一」の動きが生じて、宗教会議などを繰り返してゆくことになるのです。(エホバの証人の考えとは「逆」)。

同じことをトロクメは人間の成長に例えて、こうまとめています。

キリスト教は三世代から四世代の間、ユダヤ教という保護の枠内で成長したあと、この枠から出て、それ以降は、自分の周りの世界に単独で立ち向かうことになる。キリスト教は、成熟した大人としての自覚を十分に持つようになった。ただし、キリスト教はまだ、護教家たちのあり方や、あらゆる妥協を拒む告白者たちの頑固さに認められるような若い大人の傲慢さをも持っている。しかし、子ども時代は終わったのである。今やキリスト教は、成熟期の嵐に立ち向かう準備ができたのであり、この嵐は厳しいものとなるようである。

トロクメが言うように、キリスト教は幼年期が終わり青年になってゆくわけですが、エホバの証人の解釈に従えば、「純粋だった子ども」が「不良」になってしまったということになるのでしょうか。

1世紀のクリスチャンの「秩序」に関しても、カンペンハウゼンの言葉をさらに引用したいと思います。

このような点から見て、パウロにおいてばかりではなく、既に述べられたように、原始キリスト教全体にわたって、秩序そのものに関して、もしくは、秩序のための秩序については――ローマのクレメンスの手紙を除いては――確かに安心して、次のように言うことができよう「まったく、語られていない」と。そこでは、宣教のより重要な燃ゆるがごとき課題があるのであって、キリストを宣べ伝えるということに、唯一の、本質的な決断が、なされるのみである。それにたいして、教会の秩序の問題は、きわめて緩慢な、折にふれて、まったく第二義的に、いくぶんの配慮が払われるといった程度である。

確かに聖書には「神は無秩序の神ではない」と書かれています。(コリント第一14:33)。しかし、カンペンハウゼンはこの聖句について、パウロが「無秩序の神」の対義語として「平和の神」と述べていることを指摘します。(前掲書p70)。つまり、「無秩序」の反対は「秩序・組織化」ではないのです。神の愛や平和こそ重要だと語っているということです。もちろん、パウロは一方で激しく逸脱行為を批判したり、「敵」へも激しく論駁しました。しかし、それでもパウロは「組織化」して型にはめるということは念頭に置いていませんでした。

このように考えて見ますと、実質的には、当時のクリスチャン全体を「統治」(管理)する程の組織は存在しなかったと結論できるかと思います。

以上、エホバの証人の歴史観(信条)と比較した1世紀の「実態」について考えてきました。繰り返しになりますが、宗教組織がどんな指導体制や組織形態を持つかは基本的には自由です。しかし、エホバの証人の場合、「初期クリスチャンの型に倣っている」と主張することに問題があるのです。もし、本気でそう考えているのなら、初期クリスチャンたちが自由で緩やかな(時には対立するような)つながりを持っていたように、各会衆への指導も緩やかであるべきなのです。

もう一つ重要なのは、1世紀のクリスチャンたちの「実態」が上記のようであるなら、「統治体は神の聖霊に導かれた唯一の経路なので、その解釈だけを信じる」という信条もくずれてしまうことになります。1世紀には「統治体」のような中央組織は無く、各自、各会衆に「神の導きがあった」とされるからです。エホバの証人の「現代の」統治体を信じること自体は自由ですが、彼ら「だけ」と考えることは少なくとも聖書の記録する歴史からは根拠がありません。(この点は後編でも取り上げます)。

聖書の解釈は様々であり、私のまとめた内容もその一つに過ぎません。ただ、冒頭でも申しあげたように、「学問的な成果」や、「矛盾」も「誤り」も認めて聖書を読むなら、かえって豊かな歴史がよみがえる気がします。

大変長くなりましたが、ここまでで前編にしたいと思います。

後半では、エホバの証人の組織、特に現代の統治体の歴史を考えます。長文お読みいただき感謝いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?