ヒエログリフを冷静に見つめて得た気付き

もはや大学の講義越えてるんじゃないかというレベルでエジプトについて学べる河江肖剰(かわえゆきのり)氏のYoutubeチャンネル。

自分の日常生活に役立つのかは極めて疑問なのだが、今日も今日とて動画を見ていた。

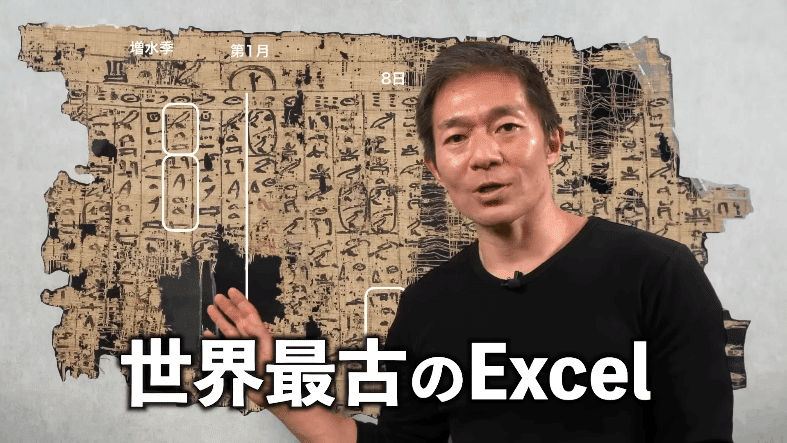

動画で紹介されたのは、ピラミッド建造で見つかったメレルの日誌。

エジプト最古のパピルス文書だ。

河江肖剰氏の周囲では『世界最古のExcel』と読んでいるそうな。

メレルの日誌には「〇日に〇〇へ行って、〇〇をしました」みたいな内容が書かれている。

古代人の仕事ぶりがわかって何だか親近感が湧いてくるが、この文書によって仕事に付随した色々なこともわかり、その内容もとても面白い。

まあそれは動画を見てもらうとして……

自分が気になったのは、最初に載せた手書きのヒエログリフの方である。

なんかこう……

結構シンプルな感じに書くんだなぁ……。

自分の中でのヒエログリフといえば、まるで絵のように一つ一つを綺麗に書いているイメージが強かったのだ。

そういうイメージが根底にあったので、

「こんな文字を書いてるとかやってられないだろうなあ」とか、

「面倒な文字の古代エジプトに生まれなくてよかった~😊」

なんて考えていたのだが……?

うーむ、やはり相当シンプルに書かれている。

確かに手書きするとなるとこんな感じになるのは当然だ。

そしてシンプルになってはいるが、形もわりと判別できる。

しかしこれ冷静に見ると……

画数で比較したら、”漢字のほうがヤバい”のでは……?

ヒエログリフは1822年には解読が完了し、一つの文字がなにを表すのかもわかっている。基本的には一つの文字は一つの子音を表しており、「ふくろうみたいな形」は「m」を表しているとかそんな感じだ。

「子音一つに絵みたいなもん一つ書くとかやっぱり大変じゃん!!」と思う人も多いだろうが、もちろん話はそう単純でもなく、文字一つで子音2個分だったり、3個分だったり、4個分だったり5個分だったりもする。

例えば、遊戯王カードの「死者蘇生」でおなじみのあのマークは、アンク(Ankh)と読む。(3子音)

一体こんなわけのわからないものをどうやって翻訳したのかが気になるところだが、まあとにかくヒエログリフには1文字に多くの情報が詰め込まれている場合があるのだ。

以下の画像の丸に囲われた文字(カルトゥーシュ:王や神官の名前を表すときに使う)は、日本でも有名な「ツタンカーメン」を表す。

(日本以外ではトゥトアンクアメンと呼ぶ)

このアンク一つで考えてみても、この形を描くのに必要な画数は、3画もあれば十分だ。

そしてアンクの持つ「生命」という意味合いは、日本語で表したら3画じゃ済まないのは書かなくても明らかである。

古代エジプト語は鳥みたいな文字があったりして、書くのは面倒そうだなと思っていた自分。

だが手書きのヒエログリフを見るに、わりとテキトーに書いてもOKだったようだし、画数でいえば鳥の形も3画でいけるんじゃないか……?

他の例として、以下の画像のヒエログリフを見てみよう。

この文字の意味を日本語で表すと、以下のようになるらしい。

「天の主であるアモン・ラーによる言葉を与える。2国の王権とアトゥム神の地位を我が娘マァト・カー・ラーに彼女が望むままに与える」

漢字を用いても50文字以上あるわけだが、ぶっちゃけヒエログリフのほうが文字数も画数も普通に少ないように見える。

習熟した人ならヒエログリフの方が早く書き終わることだろう。

おいおいこれは……

日本語のほうが大変だったのか……。

また一つ、自分の中の勝手な思い込みが覆された気がする。

こうして世界を間違った見方で認識している例があとどれだけあるのやら。

日々、学んでいこう……。

ヒエログリフを読んでみたい方へ↓

しかし無料でこんなものが見れるとは、ホントに良い時代だ。

サポートには感謝のコメントをお返しします!