虹の解体: 自然科学・数学的記述に対するルサンチマン?

利己的遺伝子の概念、そして「ミーム」の概念の提唱で有名なリチャード・ドーキンスの「虹の解体」(原題: Unweaving the Rainbow)という著書があります。タイトルの元になったのは、アイザック・ニュートンがプリズムで太陽の光を分解して見せたことに関する逸話です。太陽光がスペクトル(つまり可視光線では虹の7色に対応します)に分解されることを示したニュートンに対し、ロマン主義の詩人ジョン・キーツは「虹の持つ詩情を破壊した」と非難したのです。同様の非難はこれ以外にも数多くあり、ドーキンスは上記の書籍において、かなりのページ数を割いて反駁しています。

(https://www.atascientific.com.au/spectrometry/)

私も自然科学の一分野の研究者で、自然現象の定量的記述のために数学の言葉を日常的に使います。しかも物理屋かつデータ科学の研究者でもあるので、その数学的言語は古典的物理学者よりだいぶ高度に数学寄りです。測度論や確率論、微分幾何学や位相幾何学、場合によっては圏論まで使うことがあり、同業者からも説明抜きだと「何をしているのか分からない」と言われることが多々あります。

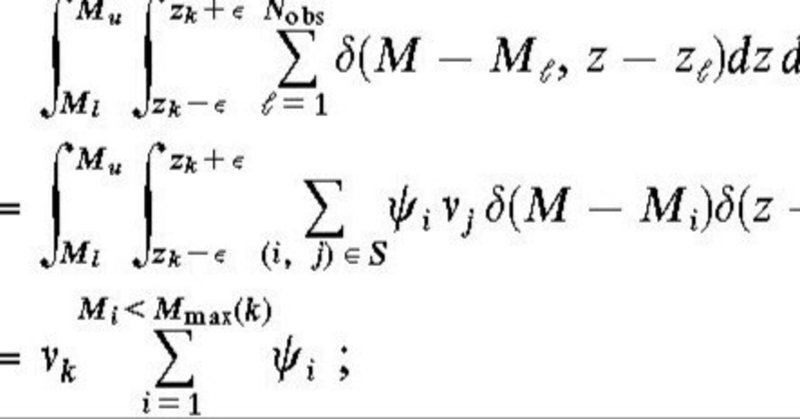

数学的記述(とまで物々しく言わなくても、いわゆる方程式)は不可欠の言語で、論文や解説でも「なんちゃら関数」といったものが大量に並びます。あまり慣れていない方々に威圧感があるのは重々承知していて、専門外の人向けの講演などではかなり苦心して理解可能な言葉に翻訳する作業に時間をかけて準備しています。

分からない、という感情についても当然強く共感します。研究者というのは本来、分からないことを分からないままにしたがらない人種ですから、「分からない」という感覚には特に敏感なのです。例えば私にも数学の『宇宙際タイヒミュラー理論』はほとんど理解できません(望月さん、難解な概念の例に挙げて申し訳ありません)。

私が理解に苦しむのは、冒頭で述べたような定量的記述への憎悪です。Twitter (X)で「指数関数は高校卒業後何の役に立たない」というつぶやきを目にしました。年に数回はこの類の数学への怨嗟の声を見かけます。そして、こういった言及はほとんどの場合フラットではなく何らかの憎しみをこめて述べられています。

何かが分からないということは、その対象が無価値であることを意味しません。誰しも知らないうちに恩恵にあずかっていることもあるという想像はつきそうなものです。「自分に分からないから無意味だ」とは何とも傲慢な態度に思えます。無意味と評価するのはまだいい方で、詩人キーツのような攻撃的な反応も多々見られます。こういった数式憎悪あるいはルサンチマンは、私の経験する限り(キーツの例のように欧州でもありますが)特に日本でよくみられるのですが、何らかの文化的原因があるのかはまだはっきりしません。

とはいえ、それをドーキンスのように舌鋒鋭く反論しても詮無いことで、色々な感想を見て考察を続けるしかないのでしょう。

(2024年3月28日 初稿)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?