2023年度行政書士試験合格までの記録

2023年度、210点で一発合格しました。

これから行政書士試験に臨む方の役に立てばという思いと、私が自分で当時を振り返れるようにという思いで、記録を残しました。

拙い文章ですが読んでいただければ嬉しいです。

「♥」をいただけますと励みになります。

目次は24までありますので、「すべて表示」を押して確認いただき、興味のある部分を読んでいただければと思います。

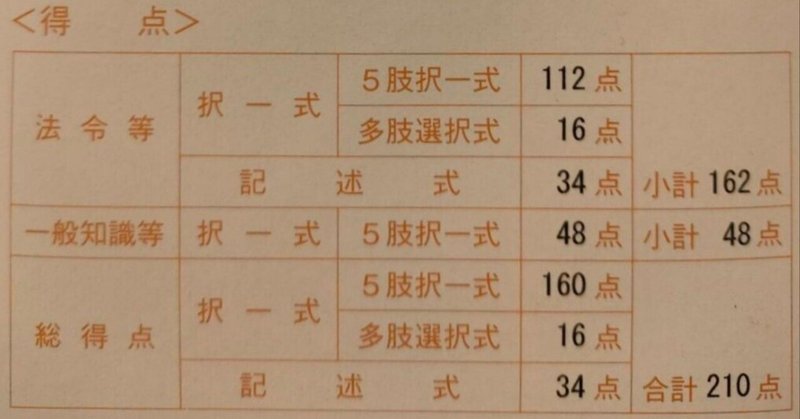

1.得点内訳

基礎法学2/2

憲法3/5

行政法12/19

民法7/9

商法4/5

多肢選択8/12

一般知識12/14

記述以外176点、記述34点、合計210点

(なお、予備校の採点サービスによる予想得点は、TAC212点(記述込み)、LEC208点(記述込み)でした)

2.自己紹介と行政書士を受験した経緯

私はアラフォーの会社員で、法学部卒でも会社の法務部勤務でもありません。

法務部ではないですが、仕事で新しいことをやろうとしたり、法律が変わって担当業務に影響が出そうな場合に、法律を読み解いたり弁護士に相談することが稀にあり、その時の感触から、私は法律と相性良いのではと勝手に思い、2022年にビジネス実務法務検定2級に挑戦したところ、初受験にて高得点で合格しました(100点満点中96点。使った教材は公式過去問題集のみ。学習時間は記録していませんが50時間もかけなかったと思います)。他にもっている資格は10年以上前に取得したFP2級くらいです。

その後ビジネス実務法務検定1級に挑みましたが、全く歯が立ちませんでした。1級は1問数百字の記述問題だけで構成される試験で六法持ち込み可です。予備校の通信講座で答練添削を受けて解説を読んでも、足らないと添削された要素がなぜ必要な要素なのか理解できず、試しに答練で模範解答を見ながら自分の言葉で答案を書いて添削に出してみても半分くらいしか点がつかない感じで、手詰まりでした。

そんなある時ふと本屋で行政書士の過去問の記述問題を見たところ、ビジネス実務法務検定1級と比べると基礎的な内容で、行政書士なら行けるかもしれないと思ったのがきっかけでした。

今思えば、ビジネス実務法務検定1級は狭く深くなのに対し、行政書士は範囲が広く、たまたま本屋で見かけた問題が同検定の範囲と被った年だったので、たまたま解けたように思います。

まず、行政書士は合格までに600~1000時間の勉強が必要とのことだったので、それだけの時間を勉強に費やす覚悟を決めるために、挑む理由を整理しました。行政書士になって独立するといった話ではなく、漠然とした内容ですが、次の通りです。

①法務部への異動可能性が高まるかもしれないから。また、仮に弁護士資格でもないのにそれを期待するのは無理があるとしても、リスク管理能力の面で、本社人材として、部門長候補人材として、評価されやすくなるかもしれないから。

②自分に何も売りもなく、何かアピールポイントが欲しいから。難関大学といわれる大学を出て、勤め先も有名大企業なので、それは一つ世間から評価される要素だと思うのですが、アラフォーの今となってはそれらは大学受験や新卒時の就職活動といった人生前半の古びた成果、いわば昔話のようなもので、わかりやすく今の自分の能力を説明できるものが何もないのが残念に思え、何か欲しいため。

その後、2021年度の過去問を(面倒なので3問に1問だけ)解き、もちろん合格ラインには程遠かったのですが、勉強すれば目指せないことはないという感じがしたため、挑戦することにしました。

3.勉強期間、勉強時間

受験しようと決めフォーサイトのバリューセット3(通信講座)に申し込んだのが本試験8カ月前の2023年3月でしたが、当初は勉強に身が入らず、本格的に取り組んだのは本試験6か月前の5月からでした。試験までに最終的には770時間程勉強しました。月別の勉強時間は次の通りです。

3,4月合計26時間→5月67時間→6月66.5時間

→7月117時間→8月126.5時間→9月142時間

→10月144時間→11月81時間(11/1〜11/12)

試験前一週間は会社は休みました。通勤電車では基本的に每日フォーサイトのアプリで勉強してました。予備校講師のブログなどでは職場に受験を伝えてプレッシャーをかけて逃げ道をなくそうという意見もありましたが、テレワーク中にサボって勉強してると思われるリスクがあったので、全く伝えてないこともなかったですが、あまり大々的には伝えませんでした。平日は通勤中と夜(加えて試験が近づいてきたら可能なときは昼休み)、休日は1日中勉強していました。しかし平日は昼休み取れなかったり夜も残業が長引いてできない日もあり、休日は家族イベントや看病や、なんとなく集中が続かず勉強できない日も多かったです。

4.予備校選び

私はフォーサイトのバリューセット3(不合格時全額返金保証のある一番手厚いコース)を選びました。次の理由からです。

・通学は仕事とのバランスで難しいので通信講座がよかった。

・福澤先生の講義は評判がよい。

・コツコツ勉強するのが苦手なので、講義時間数が多いと、途中で飽きたり、試験直前にやっと講義が一巡して、問題演習不足になる懸念があった。そのため講義時間数が少ないというのはポイントでした。

・費用が相対的に安かった。

・不合格時全額返金保証があった。

なお、予備校選びにあたって各社の合格率にも着目しましたが、各社の合格率の定義はまちまちで、酷い算出方法も多いのであまり参考になりませんでした。例えば某L社は合格率を、主な通年講座受講者で「同社の公開模試で合格点以上をとったことのある受講者のうち」、本試験で合格した人の割合、としています。

5.通信講座を使ってみての感想

ここではフォーサイトを使ってみての感想を書いていきます。

・基本講義の時間数は少なく、かつ、福澤先生の講義はわかりやすく良かったです。

・テキストは余白が大きく、書き込みがしやすいです。一方でテキストの情報量は少なめで、初学者にはぴったりなのですが、勉強後半になってくると物足りなくなってきます。テキストに載ってないことも過去問や付属アプリの問題にはかなり出るため、何度も間違えるものはテキストに情報追加していく必要があります。

・アプリでの問題演習は低ストレスで学習できるため、重宝しました。

・You Tubeでのeライブスタディも、後から倍速で見るなどすると使いやすく重宝しました。

・分野横断整理は弱いです。行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法の比較、民法と商法の比較、受験者の間違えやすい、似てるけどこっちの法律ではこうでこっちの法律ではこう、というのが弱いです。

・問題数が少ないという触れ込みでしたが、肢の数で言えばフォーサイトの過去問集は合格革命の肢別より多いくらいで、足らないということはないです。むしろ、アプリの問題、過去問題集、直前対策教材、答練、模試、とあり、多すぎて私はやりきれませんでした。

・答練と模試の解説に問題ごとの難易度ランク記載がなかったのはいまいちでした。アガルートの模試もこの点は同じでした。

・フォーサイトの不合格時全額返金保証は条件がわりと厳しいです。落ちた場合に一定条件をクリアしていれば全額返金というしくみなのですが、その中に要注意な条件が2点あります。

要注意条件の1つは「教材全返送」で、付属の漫画など細かいものも捨てずに残しておかないと返金が受けられないので注意が必要です。

要注意条件のもう1つは「学力テストで上位23%以内(2023年度の場合)に入ること」です。学力テストはスマホや紙ではなくパソコンで受験するもので、解説もないため、試験勉強としては使いにくく、直前期の勉強時間が貴重となる中で、純粋に返金条件達成のために受けることになります。そのため受験者層は返金が狙える層、つまり中上位層となるため、その中での上位23%というと本試験合格ラインと同じくらいかと思います。一応学力テスト受験期間終了後に問題と解答は見れますが、ボツ問もちょくちょくでるくらいの質ですので、勉強には向かないです。2023年度は134点以上が合格で私は150点でした。

・フォーサイトに限った話ではないと思いますが、わからない問題があってマイページから質問をした場合、何日か後に返答がありますが、回答に何日もかかるのは学習者としてはつらいところです。

・テキストにも誤りはありましたが、特に付属アプリの問題の解答解説に誤りが多い。誤りに関して少なくとも私が指摘した数か所は一か所も公表されなかったため、ちょっといただけないです。しかしそんなデメリットがありつつも、アプリには相当お世話になりました。

6.来年も受けるとしたらどの予備校?

受験直前期から、もし今回受からず、次年度も受験勉強できるようであれば、伊藤塾のお世話になろうかなと漠然と思ってました。

試験後合格発表前の段階では、伊藤塾、LEC、アガルート、資格スクエア、ゆーき大学を検討し、その中でLECの横溝先生と伊藤塾の平林先生、坂本先生が有力候補でした。ただ、横溝先生については、良く言えば発破をかけて緊張感を高めてくれる口調なのですが、私には少々高圧的に感じられたため最終的には選びませんでした。あとLEC自体が伊藤塾よりも商売っ気があって単発追加講義等で後から追加でお金を使う機会が増えそうと感じたというのもありました。

伊藤塾の坂本先生については、分野横断型の整理がわかりやすく、個人的に非常に高評価です。ただ、最終的に伊藤塾での受講コースを考えた際に、坂本先生は中級コース、平林先生は上級コースを担当ということだったので、今年の自分の自己採点結果と相談して平林先生の上級コースが残りました。

7.利用教材

・フォーサイトのバリューセット3の各教材(応用答練と模試は手がつけられず)

・みんなが欲しかった 行政書士の判例集

・ケータイ行政書士六法

・合格革命 肢別過去問題集(途中で挫折)

・解法スキル完全マスター 憲法等版、民法等版

(ざっと目を通すにとどまる)

・無敵の行政書士(9月下旬購入)

・みんなが欲しかった 行政書士の5年過去問題集(10月下旬購入、2020年,2021年分のみ利用)

・合格革命 基本テキスト(ほぼ利用無し)

・出る順 行政書士合格基本書(2022)(ほぼ利用無し)

・デイリー六法(2022)(ほぼ利用無し)

8.何月に何をどのように勉強をしてきたか

<3月~5月上旬>

まずはフォーサイトのテキストを講義を聴きながら1回読み進めました。1倍と1.5倍速を織り交ぜていました。

<5月下旬>

行政書士受験勉強方法関連のyoutubeもある程度目を通していて肢別過去問集が良いとの情報が多かったため、次に5月中頃から合格革命の肢別過去問題集を解き始めました。5月末まで2週間ほどかけ憲法と行政法を終え、全体の約半分500ページ強まで行きましたが、解説を読んでも思想や整理がわからず腹落ちしないままだったのでこのままでは解けるようにならないと思い断念しました。一応残りの科目も感触をつかむため、肢別過去問集は4ページに1問というふざけた間隔で最後まで問題を解きました。また、並行してフォーサイトの過去問題集のうち、文章理解だけ少しずつ進めていました。

<6月~7月上旬>

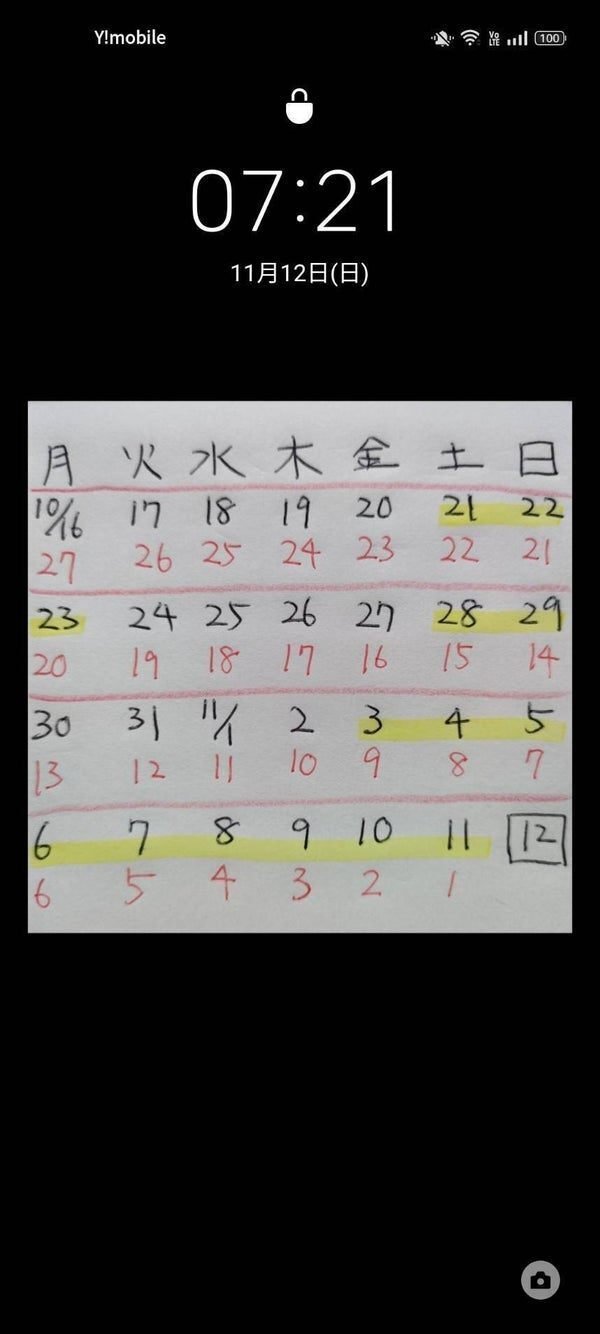

6月から7月上旬までは講義(2回目、2倍速で聞く)に戻り、同時にフォーサイトのアプリ(以下アプリ)の問題(確認テスト・チェックテスト)も解き進めていました。1科目ずつではなく、1週間で全科目に触れるよう計画して進めました。また主にアプリは通勤電車中に使いますが、解説見て少し調べたい、テキストに戻りたいと思った問題はスクリーンショットをとって後で調べていました。7月に入ってからは解法スキル完全マスターも短時間ですが斜め読みし、たしか2週間ほどで飽きて続きませんでしたが憲法の条文を部屋に張り、日々音読して暗記に努めました。また、意識付けのために試験までのカウントダウンカレンダーのようなものをトイレと部屋に張り出しました。スマホのロック画面は日々の勉強スケジュールを表示していました。

<7月下旬~8月下旬>

7月下旬から過去問演習中心に入っていきました。アプリの過去問一問一答、フォーサイトの過去問集の抜粋(講義で取り扱っているもの)、そしてそこで間違えた問題の繰り返し、フォーサイトのYouTubeチャンネルの判例紹介動画やeライブスタディ、付属アプリのチェックテスト等の誤った問題を繰り返し、フォーサイトの基礎答練。

この頃から模試も受け始めました。日々の模試での反省・当日注意する点等をノートに書き貯めました。

<9月>

付属アプリのチェックテスト等で間違えた問題、そして一通り間違えた問題が終わればアプリの過去問、過去問集の抜粋以外の問題を解きました。ちなみに、多肢選択や記述問題以外は私は過去問集を肢別のように使っていました。つまり肢ごとに○×をつけて答え合わせをし、正解できなかった問題ではなく、正解できなかった肢、もう一度解きたい肢にチェックをつけていました。徐々にノートに書いた覚えにくい内容、混同しがちな内容や語呂合わせ等のメモが増えていきました。何度も間違える部分やテキストの大事な部分に赤鉛筆で印をつけていました。赤鉛筆は学習初期に使っていたマーカーと区別しやすいため、ある程度重要な部分がはっきり認識できるようになった。

ちなみに、解いて調べるうちにだんだんわかってきたことなのですが、問題集や模試の問題や肢に予備校がつけた難易度ABCは、結構実際の正答率とずれています。過信しない方がよいと思います。

<10月>

過去問集が9月中に一巡しきらなかったため、10月前半は残りを解いていました。また、フォーサイトの直前対策講座が届いたので、並行してこの中の肢別問題集を解いていました。直前対策講座には記述問題集も含まれていましたが、こちらは時間が足りず斜め読みしかできませんでした。10月後半は過去問集で間違えた問題、さらに間違えた問題、と0になるまで繰り返し、直前対策講座の肢別問題集も間違えた問題を繰り返しました。アプリの過去問も日々繰り返していました。このころはアプリで一問一答を15問解いたら次のテーマの問題に進むようにしており、わりと短い期間で全科目に触れられていました。アプリの過去問は苦手問題を中心にランダムで出題され、習熟度が表示されるのですが、結局この後試験日までに全科目を習熟度Sランクにすることはできませんでした(行政法が残りました。おそらく問題が多すぎて学習十分と判定されるには周回数が足らなかったのだと思います)。覚えにくい内容、混同しがちな内容、語呂合わせ等をノートにまとめる余裕はなくなって、レポート用紙に書きなぐっていました。この時はまだ、直前にノートにまとめなおすつもりでした。また、覚えられない数字をメモし始めました。あと、ようやっといままでほぼノータッチだった政経社を意識し始めました。ただ時間はかけられないので、選挙等頻出分野をテキストから少し覚え、あとはyoutubeで講師が無料で出している動画をたまに見るくらいでした。また、無敵の行政書士は政経社も法改正も抜粋100問もあり使い勝手が良いのでちょくちょく読んだり解いたりしていました。

残り1カ月をきり、自宅のトイレの壁に、より厳密なカウントダウンカレンダーを追加しました。

<11月>

試験直前の1週間は会社を休んだため時間はありました。ただ、1週間もあると途中でだれてしまいそうだったため、前半はファーストフード店や喫茶店を転々として気分転換しながら勉強していました。少々お金がかかりますが、ラスト1週間なので気にしていられません。

この段階で過去問は1周しかしていないので、1度も間違えていない問題も含め過去問全体を2周目、と予定していました。しかし2周目は、行政法が終わったところで全て解くのはペース的に無理と判断し、行政法以外の科目は2回以上間違えた問題に絞って復習しました。

(そもそも間違えた問題だけやり直すのは1周とカウントしないという数え方でよいのかわかりませんが、)過去問10周以上する人もいる中で、私は結局1周しかできませんでした。ただアプリでも勉強していたし、模試でも合格ライン付近にいることはわかっていたので、さほど気にはなりませんでした。

その後は、過去の模試や答練、直前対策講座の肢別問題集、テキストなどに付箋を貼ったりレポート用紙にメモを書き足したりして残り数日で覚えきらないといけないものを洗い出しました。そしてそれが終わる頃にはもう書きなぐったメモをノートにまとめる暇はありませんでした。まとめる暇があればその場で覚えて次に進まなければという感覚でした。

2020,2021年度の過去問を時間をはかって解き、さすがに点数は十分だがさほど時間が余らなかったことに不安を覚えながら、復習。そしてyoutubeやアガルートの無料講座で政経社を補強していました。また、憲法条文についてはyoutubeでアナウンサーやバーチャル講師が読み上げる日本国憲法があるので、2倍速で流し、每日30分くらいで寝る前に聞いてました。

9.模擬試験について

利用していたフォーサイトの基礎答練(90分)3回分の他、受けた模擬試験は次の通りでした。基礎答練と伊藤塾実力診断模試は本試験より難易度低めで作られており、問題数も少なく300点満点ではないので得点の代わりに%を記載しています。また、9,10月の模試以外は自己採点です。

7/16 Foresight基礎答練第1回 66%

8/21 Foresight基礎答練第2回 71%

8/28 Foresight基礎答練第3回 77.5%

8/11 伊藤塾実力診断模試第2回 55%

8/21 アガルート模試(自宅)176点(足切り)

9/16 LEC公開模試第2回 180点

(全国平均157.9点)

9/29 LECファイナル模試 136点

(全国平均139.9点)

10/8 伊藤塾公開模試第2回 190点

(全国平均179.2点)

見ての通り、模試の結果は180点を超えたり超えなかったりでしたが、前述の通り、最後の模試の時点でもまだ過去問集を一巡できていなかったので伸び代は大きく、最後の模試の後の1ヶ月でかなり実力が伸びました。

なお、フォーサイトの購入したコースには他に応用答練3回と模試2回がありましたが、手を付けられませんでした。本屋で売っている市販の模試も余裕がなく使いませんでした。

模試の活用方法ですが、模試を使った弱点洗い出しという点では、間違える分野は毎回違うしある分野から1問出題されてそれが解けても解けなくても偶々みたいな部分もあるのでちょっとピンとこなかったです。一方、時間配分や解く順番、解き方、当日の朝からの過ごし方・食事など、シミュレーションという点では模試は大いに役立ちました。また模試の直前は少しでも点数を取ろうとテキストの読み直し、知識の詰込みを行うので、定期的に全体の復習ができて役立ちました。

模試の復習は間違えた問題と試験時間中に△を付けた肢を中心に解説を読み、時々テキストに戻ったり判例を検索して理解したら終わりにしていました。暗記できるまでとか正解するまで解き直したりはしませんでした。当日か翌日までには復習を終わらせ、もう一度振り返ったのは11月入ってからでした。

10.おすすめのyou tubeチャンネル

佐藤先生(行政書士独学応援)・・・法令科目の開設が非常にわかりに易い。受験生が苦戦しがちな問題・論点を動画で解説いただいており、かなりお世話になりました。超おすすめです。

3歩さんぽチャンネル・・・有名判例をわかりやすく解説してくれる動画。おすすめです。

たかピッピ・・・11月に政経社の聞き流しで使わせてもらいました。

アガルート田島先生・・・11月に政経社の無料講座を使わせてもらいました。

11.受験申込み、会場選び

短時間で申し込めるため受験申込みはオンライン申込みがおすすめです。郵送は時間がかかります。そして申込みは可能な時期になったら速やかに行うべきです。後回しにしていると最寄りの試験会場が埋まって当日遠くにいくはめになります。

同じくらいの距離に会場候補が複数ある場合は、(母校でよく知っているなどの特段の事情がなければ)大学は避けるのがおすすめです。大学は当たり外れが大きく、机が狭かったり傾斜していたり凸凹していたり、前後の席の間隔が狭い長椅子の場合、同じ列の誰かがトイレに立つ際には自分も動く必要があるかもしれません。リスクが高い気がします。

12.会場の下見

行政書士試験は11月の日曜日開催です。

本試験の一週間前の日曜日に会場の下見に行きました。下見は大切です。起きる時間、食べるもの、服装、持ち物など、本試験を想定して動き、睡魔空腹排便タイミングに問題がないか確認、交通トラブル時の別ルートや雨天も想定して交通事情の確認、ルート中のトイレ位置の確認、着いてから試験会場開場まで過ごす場所は混む可能性があるため複数確認すると良いと思います。また、実際に下見の日はその喫茶店なりで勉強してみるとよいでしょう。私は本試験当日、予定していた会場周辺の勉強スペースに行ったところ、机と椅子が撤去され特設展示スペースに模様替えされていました。下見で他にもいくつか目星をつけていたおかげで慌てないですみました。

それから、試験会場は建物だけでなく、部屋の場所も確認でき、部屋には入れませんでしたが廊下から中の様子も伺えました。会場の中がイメージできたのは大きかったです。

なお、私は下見の日の朝ゆっくりしすぎて本試験より遅い時間帯での下見になってしまいました(本当は本試験と同じ時間帯に家を出て会場までのルートの混み具合を確認するのが望ましい)。

13.本試験当日の過ごし方

基本的には模試での実験を通して決めた方法どおりに過ごしました。一点異なるのは、模試の振り返り時はまだ暑く「水のペットボトルを当日買うと結露するし冷たすぎるので、前日に買って常温にしておこう」と決めていましたが、本試験の頃は寒くなっており、当日コンビニで白湯を買って持っていきました。

本試験前日は夜更かしにならない程度に切り上げて寝ました。前日は眠れないかもという懸念は、憲法の音読をしてくれるYou Tubeをイヤホンで聴きながら目を閉じることであっさりクリアしました。あっという間に眠れてしまいます。当日は7時に起き、シャワー、朝食(おにぎりとミルクティー)、身支度。9時から自宅で勉強。10時過ぎたら早めの昼食(グラノーラとリポビタンD)、トイレ。11時に出発。

この試験は13時からと中途半端な開始時刻なので、昼食をどうするかという問題にはかなり気を使いました。直前に食べると試験中にもよおしてしまうリスクがあります。

また、普段食後の2時とか3時の会議は眠くなることが多いので、早めに食べておかないと試験中眠くなるのも怖かったです。試験中は緊張感あるから眠くならないだろうと一般的には言われますし、実際眠くなりませんでしたが、学生時代の定期テストでは英語の長文読解中に眠くて眠くて同じ段落を読み返しては意識が途絶え読み返しては意識が途絶えを繰り返して先に進めないことがよくあったので、怖かったです。

一方で昼食を抜くと試験中にスタミナ切れを起こしかねません。試験中の3時間くらいと思うかもしれませんが、「さっきまでなんとなくイライラしてたけど、思い返せば空腹だったからかな」なんて経験はありませんか。自覚症状がなくとも昼食を抜くとおそらく点数に影響します。

何時に何を食べるのが良いか模試で何度も試し、結局、試験開始の2時間半前までには食事を終えるようにしました。消化にかかる時間やお腹と食べ物の相性は人それぞれと思いますので、自分に合ったタイミングと食べ物は模擬試験を通じて見つけてみるとよいと思います。

試験会場最寄り駅には11時40分ごろに到着、開場まで喫茶店で勉強していました。周りも受験生ばかりです。開場時刻に会場に行くと、ビルの前に長蛇の列ができていました。開場時刻は私は受験票に記載されていましたが、会場によって書いてない場合もあるようです。全国的に開場時刻が同じかは不明なので、書いてなければ行政書士試験研究センターに問い合わせるのが良いと思います。

会場は縦12横10の120席で、私の会場は欠席は1割程度だったと思います。席に着いて、前を見て後ろを見て、「1割だからこの列から一人しか受からないのだな、この列の中で誰よりも高い点数を出さないと受からないとか、ハードだな〜」と、今更合格率1割というのがどんなものか実感してなぜか笑えてきました。

ただ、そうは言っても模試もそこそこだったし、最後の模試からもだいぶレベルアップしたし、あんまり関係ないな、とも思え、極度の緊張には繋がらなかったです。

会場によって寒暖色々らしいので、当日は貼るホッカイロつけてヒートテックに何枚か重ね着していったのですが、私の会場は暑かったので脱ぎまくりました。腹痛防止でズボンもウエストがかなり緩いものを履いていきました。

14.試験当日の持ち物(筆記用具以外)

「受かる人が持っていく教材は一元化した教材なり六法なりを1冊だけ。大量のテキスト等を持ち込んで会場で見ている人はきっとダメ」とおっしゃっていた先生もいますが、私は付箋を貼ったテキスト・問題集・ノートなどを大量に持っていきました。当日に見返したいページには予め付箋を貼ったのですが、貼った付箋が大量になったため全て見返す時間はないかもしれないと思い、その中でも特に重要なページには別の付箋をはっていました。六法は持っていきませんでした。

腕時計とメガネは止まったり壊れたりに備えて2つずつ持っていきました。あと耳栓も、結果的に使わずに済みましたが、試験会場や会場近くで勉強する際にうるさい人がそばにいる可能性に備え持っていきました。なお、耳栓は試験中は使用不可です(2023年度)。

あと、ハイチューやガム、マーブルチョコも便利で、試験直前に空腹対策で食べたり、試験中は飲食禁止ですが、溶けにくいのでポケットに忍ばせておいて眠くなったりスタミナ切れになった際にこっそり口に放り込むなんて方法もあるかもしれません(やるなら自己責任)。

15.本試験中

解く順番は合格者によってもまちまちで、これが正解というものはないと思いますが、私は次の順番で解きました。

文章理解⇒記述⇒多肢選択⇒法令択一⇒一般知識(情報系)⇒一般知識(政経社)です(一般知識は2024年から基礎知識)。

この順番にしている理由ですが、文章理解・記述・多肢選択といった、頭を使う科目・根気のいる科目を前に持ってきます。疲れていたり時間が押しているとしっかり考えるのが難しくなるためです。その中でも最初に文章理解をもってくることで「知らない」ことでショックを受けて出鼻をくじかれることも防げます。また、記述問題では、仮に漢字や用語が思い出せなくても、一度記述問題に触れておくことで、その後で法令問題の問題文でその漢字や用語を見つけることができ点につながることがあります。

次に法令択一、そして情報系。そして最後に政経社。もし時間切れになって最後の数問を全て3にマークするしかなくなるとしたら、それは運の要素が強い政経社にしたいと思い、政経社は最後に回しました。

1:00の開始の合図とともに、まずは時間配分ミスが怖いので回答目安時刻を問題用紙の要所要所のページの端に書き込みました。

次に全ページをめくり「妥当でないもの」を選ばせる問題にマーカーで大きく×をつけて読み間違えないようにしました。2023年度本試験では「妥当でないもの」を選ばせる問題が多かったため、このやり方の効果が大きかったと思います。

《問題用紙に書き込んだ回答目安時刻》

1:05~2:00

文章理解は5分,5分,5分、記述は3問で25分,多肢選択は5分,5分,5分。

2:00~3:40

法令択一を4問10分のペース(4問ごとに目安時刻を書き込む)

3:40~4:00

一般知識(情報系、政経社)までたどり着けばもう終わりが見えているため、時間配分は気にせずラストスパートをかけるだけなので、ここには目安時刻は書き込みません。

回答目安時刻の書き込みなどの下準備が終わり、実際の回答を進めていったところ、模試ではいつも時間ギリギリでしたが、2023年度本試験では、特段模試より簡単だったとは感じませんでしたが20分程時間が余りました。「妥当でないもの」を選ばせる問題が多かったためかもしれません(「妥当でないもの」を選ばせる問題は妥当でない個所を1つ見つけられれば答えられるので「妥当なもの」を選ばせる問題より時間がかからないと言われています)。あるいは直前期に実力が伸びたのかもしれません。

いったんトイレに行き、その後で見直しをしたのですが、20分も時間が余ったことはなかったし想定もしていなかったため、マークミスの確認と漠然と△をつけていた肢を再検討することになりました。見直しの方針を決めていなかったことは準備不足でした。漠然と△の肢を検討するのではなく、「妥当でないもの」を選ばせる問題について、妥当でないと認定した個所に読み間違いがないか再検討すれば追加で1・2問とれたかもしれません。

16.条文素読について

大切だといわれていて、You Tubeでフォーサイトの「行政法を読む」を試しに見てみたりしましたが、すぐ眠くなってダメでした。気になったときに六法引くくらいで、間違えた問題の条文を引くこともなかったです。基本的な条文はテキストに記載がありますので、引かないで困ったこともなかったです。条文に明記されているかという問題では条文素読がしっかりできていると未知の問題にも対応できるのでしょうが、テキストや講義で取り上げられてなくて過去問題にもないそういう箇所は、優先順位は低いかなと思います。結局条文素読はする余裕がなかったです(憲法の前文から99条までだけは繰り返し覚えようとしました)。

17.おすすめの勉強道具について

まずは筆記用具。マークシート用の消しゴムはMONOの通常版と薄い角の尖ったタイプの2種類を使いました。私にはMONOが一番消えやすく使いやすかったです。

シャーペンもマークシート用の太いのが売ってますのでそれを使いました。

他には試験中はマーカー、勉強中は赤鉛筆を使いました。赤鉛筆はペン等とは違ったテイストで目立つので使い勝手が良いです。その他、ブックスタンド、ブッククリップ、タイマー、ゲーミングチェアを買い揃えました。長時間長期間勉強するので、腰や首が痛くならないように、厚い書籍を開きやすいように、と道具を揃えました。ゲーミングチェアは私の体には合わなかったですが高かったので買い替えることもできずです。

たぶんこういうオフィスチェアの方があっているのだと思います。

18.勉強を継続するための取り組み

もともとコツコツ勉強するのは苦手で、試験勉強期間中、勉強し続けられるかは大きな課題でした。取り組んだのは次の通り。

・家族に伝える。

・みんチャレを使う。(アプリ)

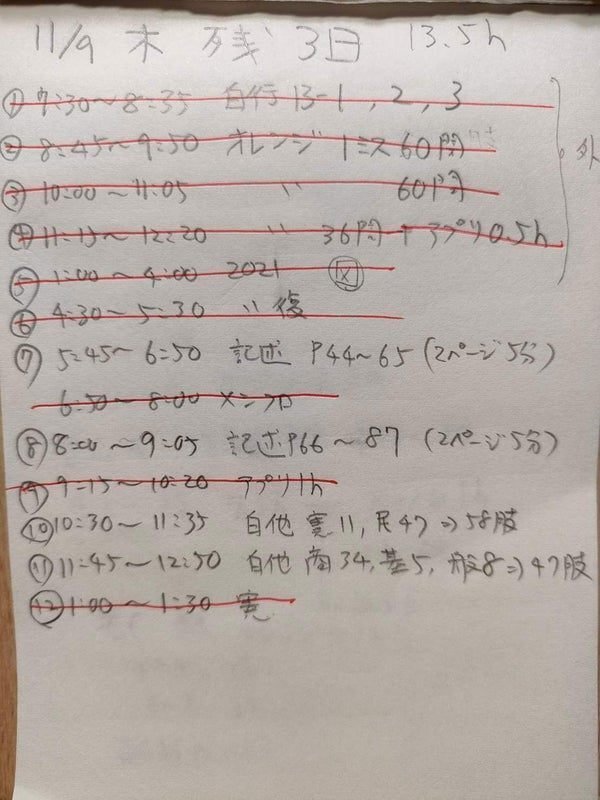

・コーチングサービスを取り入れる。コーチングサービスでは、コーチ(行政書士の知識はない方)に私の勉強継続をサポートしてもらい、日々その人に報告したり、毎週末振り返りをしてアドバイスをもらったり、グループでそれぞれの課題への取り組みを励まし合ったりします(有料)。直前期は夜に翌日の計画を立て、朝にグループのメンバーにその日の計画を示し、何時間かごとに進捗を報告するというやり方もしていました。

・休憩の質を高めないと長時間の勉強は難しいとの考え方から瞑想アプリを使う。

・試験までの残日数を表示するアプリを使う。

・スマホのロック画面の待ち受けに平日の勉強する時間帯を表示して意識付け。直前期はカレンダーを表示。

・ゲーム、漫画、You Tubeが勉強の大敵でしたので、ゲームアプリと漫画アプリは削除しました。

・You Tubeは設定画面から直近一週間の利用時間を確認することができるため、毎週過剰に見てないか振り返りを行いました。You Tubeは勉強でも使うためアプリを削除するわけにはいきませんが、関係ない面白い動画に釣られてサボることがよくありました。

・You Tubeはショート動画をすべて消すと、当面トップ画面にショート動画が表示されなくなるので、それもやりました。

・LINEオープンチャットの行政書士試験受験者が集まるグループもモチベーション維持と不明点の相談に使ってました。ただ、これには時間を取られすぎないよう注意が必要です。相談に対しても納得の返信があるのは半分くらいであまり効率は良くなかったと思います。通信講座で返信までに時間がかかるとしても、プロに質問できる環境は大切です。

・トイレと勉強する部屋に残りのスケジュールを示すカレンダーを貼りました。

・勉強する部屋には、決意表明?のようなものを貼っていました。汚い字ですみません。勉強期間中、子供にあまり構ってあげられず我慢ばかりさせていました。

・もちろん基本的な勉強スケジュールも立てました。立てては遅れて立て直し、あるいはやり方が非効率だと立て直し、の繰り返しでした。勉強の継続は気合いではなく習慣化だと言われますが、私は最後まで頑張る⇛だらける⇛仕切り直すの繰り返しで十分には習慣化しませんでした。また、テキストを読み終えたとか、間違えた問題だけもう一周した、とか区切りのタイミングから次に移るまでに勉強が停滞することが特に多かったです。

19.合格ライン6割について

300点満点中の180点、つまり6割で合格の試験ですが、教材の情報の6割を習得すればよいという意味ではないです。

この試験は過去問の知識では4~5割しか取れないと言われています(以下では便宜上間をとって45%とします)。

過去問を9割習得すると、45%×9割=40%得点できます。

過去問の知識以外から出る55%については鉛筆転がして回答した場合、5択なので単純計算で55%の2割で11%得点できます。

40%+11%=51%で、合格までにあと9%足りません。

過去問の知識以外から出る55%について、テキストや過去問等を学習する中で磨いたセンスでなんとか4割正解できれば、55%の4割で22%得点できます。

すると40%+22%=62%でぎりぎり合格します。

実際は全てが5肢択一というわけではないのでそう単純ではないですが、過去問を9割習得して、そこに+αしてようやく合格ラインにのる試験ですので、合格に必要な得点率6割という数字が与える印象通りではない、と私は考えています。

20.運の要素

前述の通りそもそも完成度の高い知識を求められるうえに、記述が20点×3問と大きく、記述でたまたま自分の知識の穴が突かれたりするとかなり厳しくなります。一般知識も56点と大きく、実質範囲の存在しない政経社との相性が悪いと大幅減点となるし、そもそも足切りになるかもしれません。この試験は試験直後にもう一度試験をすると合格者の半数は入れ替わると言われており、一部の上位合格者を除けば一定の実力に加えて運も必要な試験となると思います。

それゆえ本試験直前は、170点の実力を180点に伸ばしていくというイメージではなく、2回に1回は合格できるだろうが、これを3回に2回、4回に3回合格できるレベルにまで伸ばしていく、というイメージで勉強していました。

そして、もし今年落ちていたら、次回も運が悪くて落ちるというリスクを避けるため、180点を狙う講座ではなく、運で合否が左右されにくい200点超えを狙う講座を選ばないといけないと思っていました。(一方で法律の勉強をしたことのない初学者が仕事と両立しながら取り組む場合、200点超えを狙う上級コースを初年度に申し込むと、消化不良を起こす可能性が高いと思います。)

21.絶対評価について

「行政書士試験は相対評価の試験ではなく絶対評価の試験なので、みんなで協力して180点超えて合格しよう!」という論調がありますが、少し違うかなというのが私の認識です。この試験の合格ラインが原則180点というのはその通りですが、「マークシート部分の平均点を踏まえて60点分の記述問題の採点の厳しさを変え、合格率を調整している」というのは有名な話です。したがって、皆がよく勉強して皆がよく解けていたとしても、結局上位約10%以外は180点未満になるよう記述の採点基準で調整されてしまう。実質的には相対評価の試験だと思います。

ただ、だからといって周りと協力せず足を引っ張りあった方が良いという意味ではないです。周囲と協力して周りの数人の得点が数点あがったとしても平均点にはほとんど影響を及ぼさないでしょうから、自分が良い精神状態で、協力しあうことで少しでも自分に得るものがあった方が合格に近づくとは思います。

22.「基礎が大切」の基礎って何?

先生方は「難問を解けるようにする必要はない、基礎をしっかり取れれば合格できる」とおっしゃいますが、何をもって基礎とするかが曲者ですので、安易に捨て問を作らない方が良いです。

年によって多少前後しますが、本試験で正答率50%以上の問題を全て正解すると大体180点になるそうです。

要するに、先生方が「しっかり取れれば合格できる」とおっしゃる基礎というのは、おそらく正答率50%以上の問題を指しています。正答率80%以上の問題を基礎といっているわけではないと思われます。

正答率50%というと、平均的な受験生が、5択を2択にまで絞り込み、えいやで2択のうちどちらかを選び、受験生の半数は正解するが、半数は不正解となる、そういう問題です。このレベルの問題までは確実に押さえておきなさいよ、ということなので、なかなか厳しい話です。

23.悪問?

行政書士試験に限った話ではなく他の法律系資格試験でも同じらしいですが、納得のいかない問題は一定程度あります。原則で判断して〇としたら、例外が存在するので正答は×ということもあれば、例外が存在するのにそのことに触れていないので×としたら、ここでは原則について理解しているかが問われていますということで正答は○ということもあります。そのような場合には、他の肢と比べてどちらがより妥当か、あるいはどちらがより妥当でないか、を判断する必要があります。そのため、そのような問題では、ある肢が正確な知識で○ないし×と判断できても、他にあやふやな肢があると肢同士を適切に比較できず間違えてしまいます。

24.試験後の話

一つ目は、試験後早い段階で、2024年度試験向けの伊藤塾の平林先生の上級講座を申し込みました。2023年度試験結果が出て受かっていたら全額返金できるうえ、そこまでの教材の返送も不要ということだったので、受けてみました(合格していたので2024年2月に解約済みです)。配偶者が来年の行政書士試験を受けてみようかなと言っていたので教材が残せればその役にも立つかもという思いもありました。蛇足ですが配偶者は昔々にロースクールを出ており、3カ月の勉強で受かる気でいました。恐ろしや。

二つ目は、2024年度は宅建を受けようと思っています。例によって転職しようといったつもりはないのですが、せっかく民法を学んだのでこのまま忘れるのはもったいないという考えです。行政書士試験の勉強時は、一緒に遊んでほしいという子供からの誘いを断ることが多かったのですが、もう子供に我慢させたくないので、勉強時間はあまりとれず、司法書士を目指すといったつもりはないです。宅建は家族に迷惑をかけないよう、原則通勤時間だけで受かるのが目標です。1月~9月まで約270日、1日通勤の1時間を使えば270時間で、民法のアドバンテージがあることを考えれば宅建合格に必要な時間数には足りるはずです。電車内なので講義動画とアプリでの勉強が中心になると思われます。メモができないのが難点です。

三つ目は、行政書士試験直前にノートやレポート用紙に残したメモ、語呂合わせ等、このままゴミ箱に捨てるにはもったいないと感じました。

どうしても予備校の講師の方々は「不正確かもしれないけど行政書士試験レベルではこういう考え方でこじつけて理解しておくと腹落ちするよね」みたいなイメージについては、遠慮がちで、あまり言ってくれていない気がします。不正確なので言えない立場なのかもしれません。

そういう予備校の講師では手が届かない部分も補完できるアイテムとして、直前期にまとめたメモたちが、今後行政書士を目指す人たちの役立つのではと考えました。そういうわけで、メモをパソコンでまとめなおし、メルカリに出品することにしました。

ご興味があれば下からご覧いただき、購入をご検討いただければと思います(諸事情で出品終了している場合があります)。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?