『バービー』ネオンジェネシス宗教映画

映画『バービー』が前提としているブランドの基本情報についてELLEで紹介したのだが、この作品がユニークなのは、アブラハムの宗教をベースにしているところだ。それを知らずとも楽しめはするのだが、この10年「国際的な観客にとってのわかりやすさ」が重視されてきたハリウッドIP映画として異色な宗教的大作となっている。

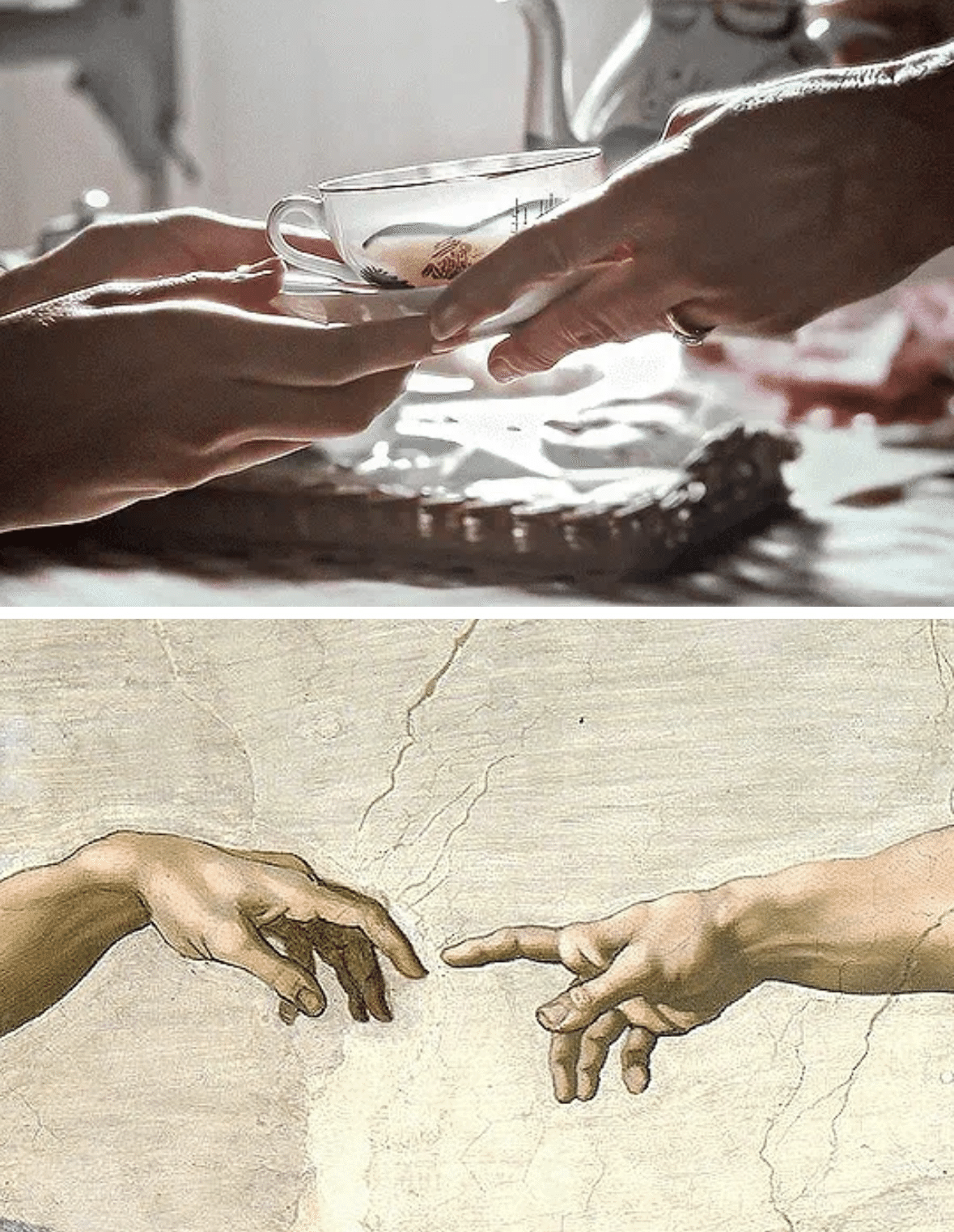

「宗教儀式のような映画館」

まずこの映画、すでに興行収入10億ドルを突破していて、特に北米でものすごくヒットしている。『ダークナイト』を超えてワーナー・ブラザース最高の国内成績で、観客の二割が少なくともコロナ以降映画館に来ていなかった層とされる。

特異なのは、文化左派っぽい見てくれをしてるのに保守派での好評も目立つこと。ポリコレ叩き文化戦争工場ことFOX Newsすら肯定的言説を流すに至っている。さらに、映画館に行った人々からは「嗚咽してる人がたくさんいて宗教儀式みたいだった」という報告も出てきている。これら独特な反応は、アメリカ国民の七割以上がキリスト教徒であることを考えれば腑に落ちるかもしれない(おなじく好調な欧州諸国やフィリピンにもキリスト教徒が多い)。

※以下ネタバレ

男女逆転アダムとイブ

映画『バービー』の骨格は、グレタ・ガーウィグ監督が明かした「3つのソース」でほとんどカバーできてしまう。まず、ユダヤ教の聖典と重なる旧約聖書の創世記とヨブの嘆き。そしてキリスト教の使徒信条である。

コンセプトはほぼ創世記だ。オープニングに『2001年宇宙の旅』が使われたのは、このクラシックが創世記の序章「天地創造と原初の人類」の代表的映像だからだろう。

創世記において、神はみずからの姿に似せた「原初の人類」アダムを創造し、エデンの園に住まわせた。彼にパートナーが必要だったので、のちにイブと名づけられる女もつくった。その女が狡猾な蛇にそそのかされて禁断の知恵の実をアダムと食べたことで、善悪の概念を獲得してしまう。激怒した神は、女に「出産の痛み」「異性を必要として異性に支配される存在であること」、男に「生涯労働の苦しみ」を呪いとして課し、楽園を追放した。

ガーウィグが指摘したように、女児向けのバービーブランドでは、男女の立ち位置が創世記と真逆になっている。くわしくはELLEに書いたけど、女性のルース・ハンドラーが創造したバービーとは無限の「労働」の象徴。そのあと作られたケンは「異性の相方ありき」な存在である。ゆえに「心地よい原理主義」と例えられた楽園バービーランドは、男女逆転版エデンの園になっている。

劇中「蛇」ブーツのウィアード・バービーに選択を迫られたバービーは、特権の持ち主であるアダムなので知恵の実を拒否する(ここでオマージュされる『マトリックス』も創世記ベース)。一方、家も仕事ももらえないケンは、使命とされた異性への服従につとめても満たされない。結果的に、イブたるケンが人間世界の知恵をもたらすことで楽園の統制は破壊される。

あやまちを犯したケンは、他者にもとづかない自分自身の価値を学ぶ。つまり、旧約聖書で課せられた「異性を必要として異性に支配される存在であること」の呪いから解放されたのだ。

ヨブの嘆き

バービーのキャラクターアークが象徴するのは、少女期から思春期への移行で頻出する「急激な変化」。ガーウィグいわく、10代になって性規範などのジャッジに晒されることで、突然かつ急激に個性を封印して自信を失い「私なんて無価値」状態になる現象である。だから、バービーは人間の世界に足を踏み込んだことで万能感を一気に失う。楽園とちがって男たちから見下げられてセクハラされたし、「労働」が存在価値のアダムであるのに「完璧に美しいフェミニズムアイコン」としての自信も打ち砕かれてしまった。

ケンの暴走によりバービーランドですら立場を失った彼女は、活動をやめようとする。ここは、ガーウィグがインスピレーションとしたヨブの嘆きだろう。簡単に言うと、この話では「立派な信徒」たるヨブが、神や悪魔から信仰のほどを試される羽目になり、家族が殺されたり、被差別対象の皮膚病にまでされたりする。地獄の苦しみに包まれたヨブが「死ねない者」として嘆くのは、グロリアがバービーに芽生えさせたような「禁忌たる死の考え」であり、ビリー・アイリッシュの挿入歌のごとき実存的な問いだ。

「自分が生まれた日がなくなればいい。その日が呪われ、光も差さないように。また母の胎にいる時に死ねばよかった。生まれてすぐになぜ死ななかったんだろう。死んでしまえば疲れたものも憩いを得ることができるし、捕らわれ人もやすらぎ、奴隷も自由になれる。なぜ悲惨な境遇に泣く者に光といのちが与えられるのか。死にたくても死ねない。神の与えるものが無益と失意の人生だけなら、なぜ人を生まれさせるのだろう」

使徒信条の洗礼

ただし、忘れてはいけないのは、主人公バービーが神に寵愛されし「原初の人類」アダムであることだ。人間のグロリアから肯定されてケン騒動を解決させると、ハンドラーから啓示を与えられる。

ガーウィグによると、女性たちのモノローグのシークエンスに登場しているのは、キャストやスタッフの隣人たちだ。みな女性、母親や叔母、娘や友人たち、現存している人から亡くなった人まで。彼女たちの存在は、バービーに女性の成人期、そして人間らしさを教えるためにある。少女時代から雨風に打たれる大人の段階まで、人間としての人生とは、いたましくも美しいのだ

ハンドラーが語ったように、人類の終点は死、たった一つしかない。アダムとイブの罪からはじまった人間の生とは、困難とあやまちだらけで、まったくの「不完全」だからこそ美しい。映画の原点に近いとされた使徒信条とは、洗礼式で使われる信仰告白であり、イエス・キリストの「永遠のいのち」を信じる宣告(逆説的に己は寿命ある者という宣言)でもあるから、この場面にふさわしい。

こうして「不完全」な人間の生の美しさを知って己の「不完全性」を受け入れたバービーは「完璧に美しいフェミニズムアイコン」という「生涯労働」の呪いから解放され、不老不死から寿命ある人間となる。旧約聖書において相方に誘われるかたちで罪を犯し追放さたアダムは、この物語で主体的に楽園から出ていったのだ。

宗教作家グレタ・ガーウィグ

『バービー』が示すものは、盲目的なフェミニズム肯定や家父長制批判ではない。イデオロギーの利用方法だ。我々は、個人として成長するための困難な作業から逃げるために思想をいいように使う。この映画において、ジェンダー戦争はプロットというより設定だ。追及されるのは、バービーとケンの成熟である

ということで、この映画、創世記の再解釈、つまりネオンジェネシスだ。敬虔なキリスト教徒が比較的多いアメリカの保守派での好評はおかしくない。たとえば、楽園からの離脱を「幸運な堕落」とする方針は福音主義と相性が悪いわけではないらしい(結果的にそれがイエス・キリストを人類にもたらしたため)。何より、作品のハイライト、歳をとった女性の人生の美を示すバス停とモノローグでは、イルミネーション≒神の啓示によって真実を刮目する霊的体験かのような演出がとられている。大袈裟に言えば、人類があみだした政治的な理屈より、神の奇跡の感受がまさる。プレス取材でガーウィグが放った「大昔の宗教の物語の力を信じている」宣言は、草の根の受容そのもので立証されただろう。

『バービー』はグレタ・ガーウィグ最大の宗教的映画だが、これまでの作家性と地つづきでもある。『フランシス・ハ』にも登場したように、1983年サクラメントに生まれたガーウィグは、主要教会から「異教」認定されている宗派、彼女いわくヒッピー系クリスチャンなUU(三位一体を否定するユニテリアン普遍主義)で育った。その後、カトリック学校で救われた経験を活かした出世作が『レディ・バード』である。この半自伝的ティーン映画がアメリカで即座に「世紀の名作」認定された一因は宗教描写。ハリウッドでホラー中心に「イジられ対象」化しているカトリックの文化、司祭や修道女をあたたかいものとして描いた稀有な作品だったのだ。

クリストファー・ノーランやドゥニ・ヴィルヌーヴなど、神学的とされる大監督は今でも存在する。しかし、ガーウィグの作家性とは、母娘モチーフやUU育ちのアニミズム的感覚もふくめて「神聖なる慈愛」を現出させるマジックタッチにあるだろう。『バービー』の核は『レディ・バード』で引用された創世記の一節と重なる。

汝は、塵だから、塵に還る

神がアダムに放ったこの言葉は、こうも説かれている。

総じて言えるのは、日常に埋没するわたしたちの意表をついて究極的に人生を振り返らざるを得ない哲学的視野を覚醒させるところまで向かうかもしれません。

(中略)聖書の舞台となった乾燥地帯、特に「荒れ野」と呼ばれるような地域では、確かにアニミズム的な生命感は成立しにくいのだとは思いますが、それでも、現代のわたしたちとはかなり異なり、それ相応の豊穣な生命感があったはずなのです。全ては神によって作られた、という限りにおいて、どんなに無機質に見える「塵」さえも、被造物として創造主の温もりを保ってるのです

グレタ・ガーウィグとは、現代で忘れられがちな「塵」の恵みを思い出させてくれる作家なのかもしれない。天地創造からはじまる『バービー』は、その世界への祝福である安息によって幕を閉じる(ジャケット姿のバービーの行き先が仕事ではなく、己の身体を祝福する場所としての婦人科だったジョークとともに)。

幼いころのガーウィグは、家族づきあいをしていた厳粛なユダヤ人の友人の家にしょっちゅう行っていて、金曜日の安息日の晩餐をともに過ごしていたという。みんなでヘブライ語の祝福を歌った……神があなたがたを祝福しお護りくださりますように。あなたに神の寛大な恵みがもたらされますように。神があなたに慈しみと平和を授けてくださいますように。金曜日になるといつも、その一家の父親は、彼の子どもにするのと同じようにガーウィグの頭に手をおいて祝福を与えた。

「そのときの感覚というと……この食卓に来れば、これまでの一週間で、何かに勝ってようと負けていようと、何をしようと、何をしていなくても、私の価値には関係ない」。ガーウィグは私に語りかけた。「(友人の父の言葉)『あなたは神の子なのです。私はあなたに手をかざし、神の子として、あなたを祝福します。それがあなたの価値なのです』……私はとても安心して、こう感じられたんです。『あぁ、これで満たされた』」。

彼女は想像する。暑い夏の日、人々が向かうのは神殿としての映画館。『バービー』を観ながら、歓びを感じ、笑い、もしかしたら泣くかもしれない。そしてまた日照りのもとへ出ていく。「『バービー』を観た人には、安息日の晩餐と同じ体験をしてほしいのです。祝福されてほしい」

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!