R.I.P. 坂本龍一

坂本龍一さんの逝去が伝えられてから、少し時間が経ってしまったけれど、今の自分自身の想いをいつまでも忘れないために、ここにしっかりと書き記しておきたい。

2011年4月、東日本大震災から約1ヶ月後のある日、当時大学2年生になったばかりの19歳の僕は、計画停電中の薄暗い書店で、坂本さんが紡いだある言葉に触れた。それは、Webサイト「prayforjapan.jp」に集まった世界中からのメッセージを一冊にまとめた書籍『3・11 世界中が祈りはじめた日 PRAY FOR JAPAN』の帯に書かれた言葉だった。書店でこの本を手に取り、帯に書かれたその言葉を目にした時、僕はとてつもない衝撃を受けた。そしてその場で、恥ずかしいほどに泣き崩れてしまった。

人間というのは

言葉を食べて生きているのだと

改めて思った。

その時の体験は、僕がその言葉に大きな感銘を受けた理由と合わせて、約4年前に「だから僕は、今日も『言葉』を食べて生きる。」という記事の中に書き記した。今から振り返れば、その坂本さんが綴った短い一文との出会いは、その後に続く僕自身の人生において、いかに「言葉」が重要で切実なものであるかを決定付けた体験だったのだと思う。

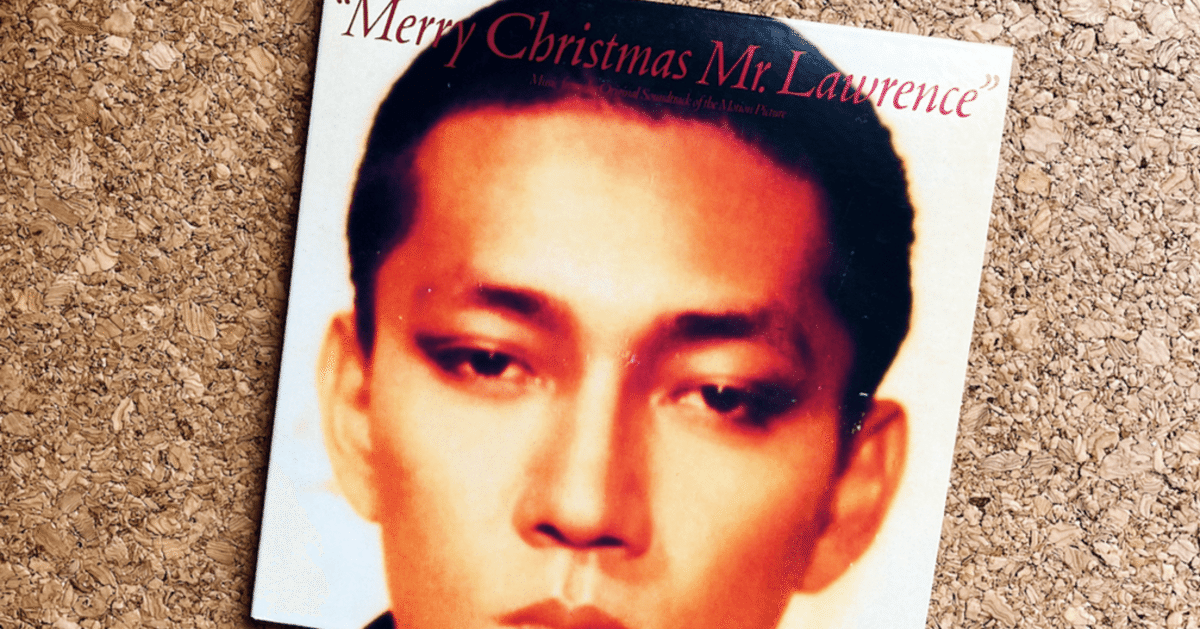

その言葉に初めて触れた当時19歳だった僕は、すぐに坂本さんのことを調べ始めた。また、YMOや、『戦場のメリークリスマス』をはじめとした映画音楽を含め、それまで坂本さんが世に送り出してきた数々の作品に触れていった。もちろんその前から、彼の存在もYMOの存在も知ってはいたけれど、1991年生まれの僕にとっては、あの時こそが、真の坂本さんとの出会いだったのだと思う。

3.11以降、坂本さんは、混迷を極め続ける日本社会を前にして、一人の音楽家として起こすべきアクションを懸命に重ね続けていった。そしてそうした活動は、やがて、音楽フェスティバル「NO NUKES」の開催へと繋がっていく。坂本さんが呼びかけ人となり、ロッキング・オンと共にオーガナイズした「NO NUKES」は、「脱原発」という明確な政治的メッセージを持った音楽フェスであった。それまで日本においては、こうした政治的なテーマを掲げたフェスはほとんど存在しなかった。それ故に、2012年夏の初開催を目指した「NO NUKES」は、ロッキング・オンにとってはもちろん、坂本さんにとっても非常に大きな挑戦となった。

誰もが被害者であり、同時に加害者である。という、福島第一原発事故以降の胸を引き裂くようなアンビバレントな日本社会を前にして、また、賛成派と反対派という現実的な対立構造を前にして、坂本さんは、2012年、自らの音楽家生命を懸けて「NO NUKES」の初開催を実現に導いた。一人ひとりの参加者に未来について改めて考えるきっかけを与えることを目的としたそのフェスは、その後、2013年、2014年、2015年、2017年、2019年と、2010年代にわたり複数回開催され続けた。

僕は、坂本さんがライブでピアノを弾く姿を何度か観たことがあり、それはいずれも「NO NUKES」におけるステージだった。坂本さんは、毎回必ず自らが出演アーティストの一人としてステージに立ったわけではなくて、健康上の理由から、フェス内のトークコーナーのみの出演となる年も多かった。しかし、たった数回だけ、奇跡のような出来事が起きた。細美武士さんやTOSHI-LOWさんをはじめとした出演アーティストたちからの熱烈なリクエストに応える形で、アンコールで、急遽、坂本さんがピアノで"Merry Christmas, Mr. Lawrence"を披露してくれた。それは、僕がこの世界で最も美しい楽曲の一つだと信じ続けているナンバーだった。目の前のステージで坂本さんが奏でてくれたあの旋律を、そして、そのあまりの美しさに誰もが言葉をなくしたあの時の空気を、僕はいつまでも忘れないと思う。

たった一度だけ、坂本さんにお会いしたことがある。僕は、2014年に大学を卒業してロッキング・オンに新卒入社して、雑誌「ROCKIN'ON JAPAN」の編集部に配属となった。その出来事は、配属2年目の「NO NUKES 2015」の開催時に、ライブレポートの編集担当者の一人として、フェスの舞台裏で働いていた時に起きた。

ここで、坂本さんの訃報を受けて発表された社長(渋谷陽一)の言葉を、4月3日のブログから一部引用したい。

「NO NUKES」の時、既に闘病中であったのにもかかわらず、彼はいつも舞台袖で演奏を終えたアーティストを全員拍手で出迎えた。

万全な体調ではないので、休んでくれと言っても「参加アーティストに感謝の気持ちを伝えたい」と、彼は最後までやり続けた。

結果、半日以上の長いイベント中、彼はかなり長い時間、舞台袖に立っていた。

どこかシニカルでクールなイメージがあるが、とても熱い人だった。彼の音楽と向き合った人なら、その音楽がとてもエモーショナルで熱いことを知っていると思う。

社長に対してとてもおこがましい言い方かもしれないけれど、まさにその通りだと感じた。特に僕が共感したのは、「どこかシニカルでクールなイメージがあるが、とても熱い人だった。」という部分だった。「NO NUKES 2015」の全ての行程が終わった後、坂本さんは、僕をはじめとしたスタッフたちが作業をする部屋に挨拶に訪れてくださった。そして、当時、初めて「NO NUKES」の現場に出たばかりだった社会人2年目の僕を含め、その場にいたスタッフに向けて、一人ひとりと目を合わせながら、丁寧に、熱く、感謝の想いを伝えてくださった。本当に、とても熱く、そして何よりも誠実な方なのだと強く感じた。

あの日、あの時の、とても短い挨拶の時間は、今でも鮮明に覚えているし、いつまでも忘れたくはない。当時の自分は、社会人としても編集者としてもまだまだ本当に未熟で至らないことばかりだったけれど、あの時、いつか坂本さんの熱い想いに堂々と応えられるような人になりたいと強く思った。

ただ、その想いは、今はもう叶わなくなってしまった。僕は2018年3月に丸4年間勤めたロッキング・オンを退職して、また、「NO NUKES」は2019年を最後にその後は開催されていない。今後あのフェスが再び開催されることはあったとしても、その場にはもう坂本さんはいない。これは、非常に個人的な身勝手な気持ちでしかないけれど、その事実が、ただただ悔しくて、とても悲しい。

「NO NUKES」に限らず、坂本さんは、ご自身の次の世代のために、これから先の日本の未来を担っていく新しい世代のために、一人の音楽家として数々の活動を推進し続けてきた。そしてその活動の中心には、いつだって「音楽」があった。僕は、ロッキング・オンを退職した後、現在に至るまで音楽ライターとして活動を続けている。まだまだ微力な存在でしかないけれど、この業界に携わる者として、「音楽」を通して未来にポジティブな可能性を見い出し続けてきた坂本さんのバトンを、しっかり受け取っていきたい。今、音楽ライターとして、できることを、やるべきことを、一つずつ未来へ向けて積み重ねていきたい。そう、強く思う。

最後に。この文章は、結果として坂本さんにとっての最後のオリジナルアルバムとなった『12』を聴きながら書いた。実を言うと、今作が今年の1月にリリースされたタイミングで初めて聴いた時、「もしかしたら、このアルバムが最後の作品になってしまうかもしれない。」という恐怖心から、2周目以降を繰り返して聴くことができなかった。

ただ、今改めて『12』を聴きながら思うのは、坂本さんは、最後の最後まで音楽と共に生き続けた、ということだった。その輝かしい事実を思いながら、僕はこれから、この先の人生で今作を何度も繰り返して聴き続けていくと思う。もちろん、今作に限らず、これまでに坂本さんが残してくれた数々の作品たちも、いつまでも僕の音楽人生の側にあり続けていくと思う。

ご冥福をお祈りします。

最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 これからも引き続き、「音楽」と「映画」を「言葉」にして綴っていきます。共感してくださった方は、フォロー/サポートをして頂けたら嬉しいです。 もしサポートを頂けた場合は、新しく「言葉」を綴ることで、全力でご期待に応えていきます。