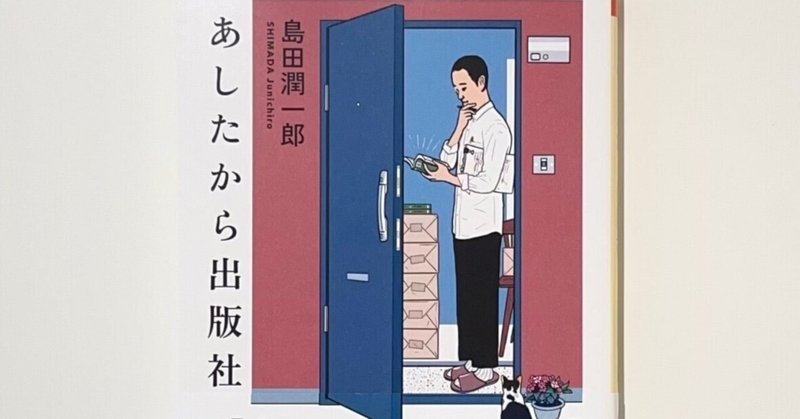

第四回 後編『あしたから出版社』/島田潤一郎(晶文社)

この書籍には作者の「本」に対する愛が炸裂していました。そしてこの中で「本」とは、単なる本のことでもありますが、亡くなった従弟や友人のことでもあり、世界や社会のことでもあり、作者自身のことでもあるように思われました。作者は本を作ることによって、作者自身の世界をとらえなおし、死者と向き合い、社会をつくり、そのことに嘘はないかと考え続けます。そしてそのすべてにおいて作者の徹底した「誠実さ」を感じました。その誠実さには、読んでいる途中何度も胸が苦しくなり、なかなか読み進めることができませんでした。過剰なほどの誠実さ。それは愛であり、狂気でもあるように思います。この書籍には作者の過剰なほどの誠実さという狂気も炸裂していたのでした。

これは「夏葉社」というひとり出版社を作者が立ち上げた、その前後の事が書かれた本です。社会での居場所のなさに生きづらさを感じていた作者が、発起してひとりで出版社をはじめた理由は、大好きだった従弟のケンと友人Iの死でした。

「仕事のことになると、ぼくは、Iと、そして、ケンのことを思い出す。若くして、この世からいなくなってしまった、ふたりのことを思う。」

のちにひとり出版社を「仕事」とする前の作者の思いが感じられる一文だと思い引用しました。従弟のケンは仕事探しに苦労し若くして亡くなります。友人Iは仕事をやめることができずに疲弊するようにして突如死んでしまいます。作者にとって「仕事」とはどう生きるかということを意味します。そんな喪失と絶望を抱えた作者は一編の詩に出会います。それは100年前のイギリスの神学者の詩でした。その詩を読んでいる時だけは、深いかなしみから抜け出せているような気持になるのです。そして作者は、自分には本しかないのだと気づきます。

「自分の人生を振り返ってみると、ぼくが、ほかの人たちより情熱を注ぎこみ、飽きずに続けてきたのは、本を買い、読むことだけだった。あとは全部、ダメだった。」

そうして作者はその一編の詩を本にして、ケンの両親にプレゼントすることを思いつきます。それがひとり出版社をはじめるきっかけとなります。起業して儲けたい、成功したいなどではなく、「本しかない」と思った人間が、本をつくることで最愛の従弟の両親を慰めたいと一心に思い、ただその一冊をつくるためだけに、借金をしてまでひとり出版社をはじめるという、この作者だからこその理由で出発する出版社は、その後もいろいろあって本を作り続けることになります。そのどれもが本が好きだからこそのこだわりと、読者や作者など本にかかわるすべてに対して妥協のない愛が炸裂していくさまは、どう生きるかという魂の問答のようにも思えました。

わたしはこの本を読みながらも、別の本のある一節が頭によぎりました。それは横尾忠則の『言葉を離れる』という本の中のこんな文章です。

「ぼくは運命は何か生まれる以前に約束された契約のような気がするのです。その約束をちゃんと魂が記憶していてその記憶が肉体の内なる声としてその人に囁くように思うのです。心の声ではなく、あくまで肉体をメディアにした魂の声です。心の声は言葉と同じようにウソをつくような気がします。」

運命は魂の声に準ずる。作者は本にかかわることを運命づけられた人なのだと思いました。運命というと何やらあやしげに聞こえるかもしれませんが、狂おしいほどそのことに誠実に生きる人の軌跡のことを、そういうのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?