(58)「南」は南それとも東か

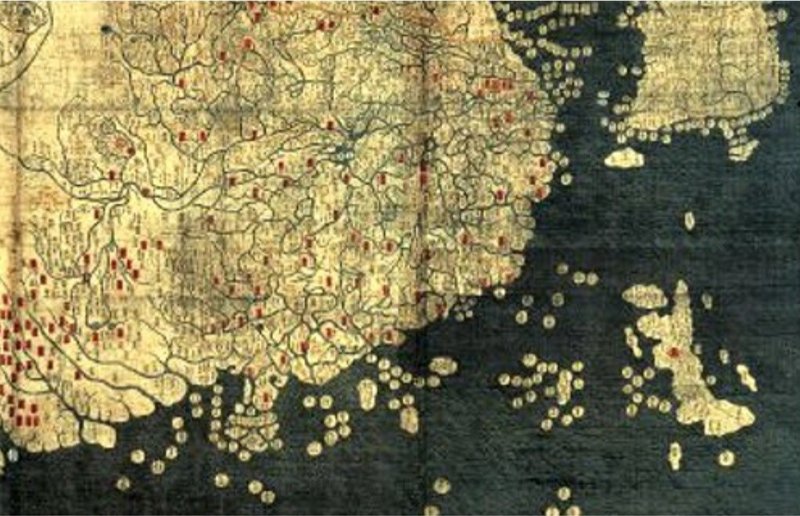

口絵:混一疆理歴代国都之図

現在の地図で唐津市から三雲南小路遺跡は東北東に当たります。「倭人伝」の道里は「東南陸行五百里到伊都國」となっていて、方角が合いません。厳密ではありませんが、記録は実際より60~70度南に傾いています。

それでいうと、對海國~一大國の「南」は東南ないし東南東に補正されるわけですが、なるほど対馬・厳原港から壱岐・芦辺港に向かうなら間違いなく東南です。そこで「倭人伝」道里の方角は実際より60~70度南に傾いている、「南」とあるのは東北東か東南だ、とする意見があります。

対馬海流の平均速度は時速1.8~2.8kmなので、船は西から東に流されてしまいます。現代の発動機で駆動する鉄鋼の船舶ならともかく、当時の人力と風力に依存した木造の船では、真南を目指しても、東南に進むことになります。

船頭が水主たちに「南を目指せ~ッ!」と采配を振っていたのを聞いて、帯方郡使節団の記録係が「南」とメモしたんだろうーーというのは、当時の中国帝国知識階級の知的レベルないし技術レベルを侮ることになります。

伊都國の説明に「郡使往來常所駐」とあるので、帯方郡の使者は正始元年の梯儁、同八年の張政のほかに何人もいたか、誰かが常駐していたのではないか、と推測されます。 伊都國に魏の官吏が駐在していたかどうかは議論のあるところでしょう。

しかしいずれにせよ、方角を間違えるというのは考えにくいところです。そうなると、実際より60~70度南に傾けたのは『三国志』の編著者・陳寿ということになってきます。

陳寿は「邪馬壹国」の位置について、

① 水行十日陸行一月(船で十日、陸上で一月)

② 自郡至女王國萬二千餘里(帯方郡より女王国に至るは一万二千里)

③ 計其道里當在會稽東冶之東(その道里を計るに當に会稽東冶の東に在るべし)

と書いています。

3つの情報を載せているのですが、ここで見るべきは「在会稽東冶之東」でしょう。

会稽東冶というのは中国「長江河口」を指す言葉です。会稽は現在の紹興市で会稽山には伝説にいう中国初の王朝「夏」を記念する石碑が建っています。東冶は福建省の福州市のことです。帯方郡を現在のソウル市とすると、400~600kmも南にあった、と陳寿は主張しています。

そこで思い出すのは『論衡』の倭人です。会稽から東冶にかけて、殷・周の時代、東海の涯にあるとされた神仙から、その使者である倭人が出没すると信じられていました。「邪馬壹國」は倭人の国なので、「会稽東冶之東」としたのに違いありません。

わたしたちは21世紀の知識で古代を眺めているので、「そんなバカな」と思うことがしばしばあります。しかし現代の知識で古代を測っても、理解することはできません。というより、ずっとあと、15世紀になっても九州を最北、東北地方を最南(北海道は認識外)とする日本列島が地図に描かれています。

倭人は日本で土着して安曇、諏訪の眷属を広げました。一方、北東アジア世界では15世紀まで、「倭寇」として残ったのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?