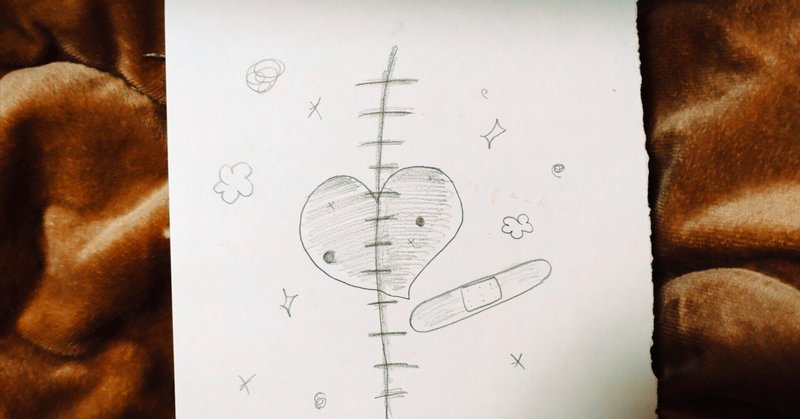

【小説】傷痕

私の身体には、傷痕がある。背中にふたつと、胸の真ん中にひとつ。いずれも手術痕だ。

背中のふたつは赤ちゃんの時にできたもの。胸の真ん中のは7歳で初めてできて、それから3回、そこにメスが入った。そのうち一回は、つい最近だ。次の時もきっとそこにメスが入るだろう。

私は病気だ。「完治」というものがない病気だ。

薬を飲んでも治らない。手術をしても、十数年後にまたしないといけなくなる、らしい。

2ヶ月前にした手術の時は半月と少し入院して、退院した。幸いなことに経過が良く、大学の長ーい夏休み中に入院、手術、退院という一連の過程を終わらせることができた。

手術後しばらくは術前よりも疲れやすく体調にも波があったが、あの日々が嘘のように今はもう歩くことができる。日常を「普通」に送ることができる。傍目から見れば、私はみんなと同じ「普通」の女子大生だ。

長く走ったり階段をスタスタ上ったり、重い物を持ったりするとすごく疲れてしまうことは治らなかったし、これからもきっと治ることはないけれど。

臓器の構造とかそういう諸々が、完璧にみんなと同じになる日はないけれど。

私の胸の真ん中の傷は、特に上側はミミズみたいに赤くなってしまったけれど。

そんな秘密を抱えながら、それでも私は私の「普通」を生きている。

風呂あがりの私が着替えていたとき、ドアの向こうから「入って良い?」という声が聞こえた。母の声だった。

「いいよ」と言うと母が入ってきて、洗面台から歯ブラシを取り出した。母がこちらを見た。キャミソールの胸元から私の傷が見えたのだと思う、彼女は言った。

「あー、まだ赤いね。痛そう」

手術前の私だったら多分気にしなかった。でも、その時は触れて欲しくないところに触れられたような気分だった。傷を見て心配な気持ちになることも、悪気がないということも分かっている。でもそこに触れられると、時々「かわいそう」と思われているみたいな、「あなたは『普通』じゃない」と言われているみたいな気持ちになる。被害妄想も甚だしいと自分でも思う。だが、私の中に潜んでいるらしい熱くてどろどろした何かが顔を出してしまうのだ。キリキリとした胸の違和感も感じるのだ。

この赤は血の赤じゃない。ミミズの赤でもない。ずっと赤いままじゃないはずだ。いつかはまた目立たなくなるんだ、きっと。だって、もう痛くもかゆくも何ともないから。

そう、もう痛くないんだ。今痛いと感じているのは傷痕じゃなくて、心なんだ。心が痛いんだ。

触れられると痛くなるから、だから今日は何も言わないでほしい。何も言わないで。

一気に溢れた赤黒い気持ちを押さえながら「大丈夫」と言って、さっさと着替えて私は洗面所から出た。その扉をいつもよりも少しだけ強く閉めた。

裸のまま、鏡を見て泣きたくなる日がある。

よりによって、なんで胸の間なんだ。

なんで「女」だってはっきり分かる場所に、お前は存在するんだ。

傷のない綺麗な身体だったら、私はもっと自信を持てていたんじゃないのか。

そんなことは分からない。傷痕の有無だけで、私の自己肯定感が変わるとは到底思えない。けれど、そんなことを考えてしまう夜がある。

でも、私はこの傷を完全に嫌いにはなれないのだ。

この傷がなければ、私は生きていなかった。赤ちゃんだった私の「異常」を見つけてくれて、私の、握りこぶしくらいの大きさだと言われる心臓を修復してくれた医者がいたから、私は今こうしてここにいるのだ。

私から見えるところ、つまり胸元に傷ができた時、「これはがんばった証なんだよ」と、母は優しく言ってくれた。なんだか誇らしかった。行事か何かで友達とお風呂に入る時も、最初は少し怖かったけれど、慣れれば大丈夫だった。私の傷痕を悪く言う人は、これまでの人生で誰もいなかった。

大学で初めての恋人ができた。そうなると、いつかは「そういうこと」をする時がくる。正直怖かった。「キモいとか怖いって思われたらどうしよう」って、本気で不安だった。だけどあの人は、初めての時も、その後も何も言わないでいてくれた。

手術前最後に会った日のことはずっと忘れないと思う。

私が「怖い」と泣いたら、だまって抱きしめてくれた。そのままベッドで抱き合った。抱きしめられた時のぬくもりを、心地良い彼の重さを、もう感じられなくなったらどうしようと不安になって、子供のような声をあげて泣いた。耳元で彼の鼻をすする音が聞こえた。結局2人で泣いてしまって最後までできなかったけど、それでよかった。

落ち着いてから、2人でまた色んな話をした。そこで、彼も私の身体や傷痕について色々なことを考えていたことを知った。細かくは私たちだけの秘密にしたいから言わないけれど、正直な気持ちを教えてくれたことが私は嬉しかった。「透子の身体は綺麗だ」って言ってくれたことも、それが心からの言葉なんだと分かったから、本当に嬉しかった。やっと本当の本当に彼と繋がれた気がした。付き合って1年と半年が経っていた。

ちなみにその時のベッドの上で、以前私が背を向けていたタイミングで背中の傷にキスをしたことがあるということも教えてもらって、また泣いた。

この傷痕は簡単な一言で表せるものではない。胸のあいた服を着て出かけたい気分になる時もあるし、やっぱりやめておこうって、ブラウスのボタンを上まで留める日もある。触れて欲しくない時も、やっぱりある。ちょっとわがままだなって我ながら思うけど、許してくれたら嬉しい。もし許されなくても、私だけは私を許したいと思う。

誇らしさと悔しさと愛しさ、そして言葉にできない思いも全部ひっくるめて、私は私だし、傷痕は傷痕なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?