りんごとネジから考える写真@アヴァンガルド勃興 その3

『アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真展』(東京都写真美術館 2022.5.20-8.21)

3つの記事に分けて、上記の展覧会で感じたことをまとめます。

その1:「Podcastで白鳥さんのように鑑賞してみたい」

その2:「空間・モノクロ・題名・被写体が好き」

その3:「りんごとネジから考える写真」

実在と架空

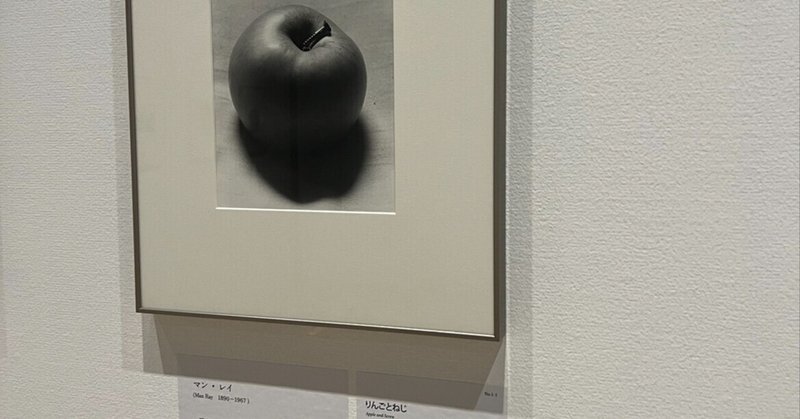

購入したハガキをさっそく壁に貼りました

新しい写真画の出発はー

林檎の外側的色彩の美しさも、甘酸っぱい味や匂ひも、表皮と肉の間の栄養価も、すべてを知り尽くしてゐて、真っ白のスペースの上に、黒々と円い影をつくり、赤い表皮でつまれた頭の上に、太いネジ釘が一本のっかってゐる、このマン・レイ氏の林檎の作品のうちに、新しい写真画への出発がひそんでゐるやうに私には感じられる。

これを読んだ時、『ふたつのまどか―コレクション×5人の作家たち』展のインタビューにて、福田尚代さんがおっしゃっていたことを思い出しました。

こちらも以前ハガキを購入して壁に貼ってあります

このコーネル作品は、女の子の絵の片隅に、平たい子猫たちが顔をのぞかせているコラージュです わたしにはこの子猫たちが芸術にとって大切な存在に思えてなりません 涙のシミを裏側からみるような、あるいは目に見えない場所に浮かぶ雲のような、親密な謎に満ちた存在であると思います

ずっとこのお話が頭のなかに残っていて、でも解釈しきれずにいたのですが、今回、小石さんのおっしゃっているマン・レイのねじと、福田さんがおっしゃっているジョゼフ・コーネルの子猫が私の中でつながり、その2つが同じ存在のように感じられました。

とはいえ、ねじと子猫の存在について、まだしっくりとくる説明には辿り着けていません。

ねじと子猫が、狭い画面に遊びをつくっているような…

別世界との境界にあるもののような…

『千と千尋の神隠し』で千尋がゼニーバにもらった髪留め、いや『インセプション』のコマ…、21世紀から来たドラえもん…

下郷羊雄さんは『メセム属』(超現実主義写真集)の最初の写真(下)について、

この把手は早くもこの扉が妖しき世界への通路である事を暗示してゐる。

とおっしゃっていて、それが私の抱いているねじと子猫の存在のイメージにいちばん近いかもしれません。

ちなみにこの『メセム属』は、『瑛九、下郷羊雄・レンズのアヴァンギャルド <コレクション・日本シュールレアリスム 14>』という本に掲載されています。(都内だと3ヶ所の図書館に所蔵がありました。)

さて、2作品で決定的に違う点は表現手段です。一方は写真で、もう一方は絵/コラージュです。

りんごもねじも実在しますが、この女の子と子猫は実在しません。幻想的、非現実的であっても、架空ではないと感じられること、そして写っているものと同じ世界に自分がいると思えること、それが写真の重要な役割のように感じました。

そこで、思い出した写真があります。それは、フィリップ・ハルスマンが、ダリの《レダ・アトミカ》風に、絵を描いているダリを撮ろうとした写真です。

最初に本でみたときは完全に合成だと思ったので、アナログと知って大変驚きました。

この写真がどのように撮影されたかというと…

・「レダ・アトミカ」のキャンバス、踏台、額縁をのせた画架などを天井から細い糸で吊り下げる

・助手Aが隠れて椅子を持ち上げている(画面左)

・助手B、C、Dがそれぞれに猫を空中に投げる

・助手Eがバケツの水をぶちまける

・ダリが絵筆とパレットを持って飛び上がる

3回やり損なっての、この写真だそうです。

非現実的な場面を現実で再現してその瞬間を捉える ー 写真ならではの驚きがあり、撮影過程を想像する楽しさもあると思いました。そして、こんなことが実現できる世界に自分もいるということに、改めて感動しました。

「ぶれている」という言葉

りんごとねじから少し離れて、ある言葉から、写真について考えたいと思います。

その1でご紹介した「又吉直樹、目の見えない白鳥さんと写真美術館に行ってみた」のラジオ内にて、学芸員さんがこんなことをおっしゃっていました。

「ぶれている」っていう感覚っていうのは、写真ができてから捉えられるようになった感覚

なるほど!「体の軸がぶれる」「方針がぶれる」というような使い方もありますが、視覚的にも一番わかりやすいのは写真のぶれですもんね。すごく面白いと思いました。

よく見ると虎はブレていない…?一体どういう写真。

ということは、「ぶれている」というのは、写真特有のものなのでしょうか。ぶれているように見える絵画もありますが、それはそう見えるように描かれているのであって、実際にはぶれていません。

goo辞書を見てみると、

ぶ・れる の解説

1. 正常な位置からずれる。「スイングのときに軸が―・れる」

2. 写真をとる瞬間にカメラが動く。「―・れて像がぼやける」

3. 態度、考え方、方針などがあれこれと揺れ動く。「首相の姿勢が―・れることはない」

「写真をとる瞬間にカメラが動く」とはっきり書いてありました。(後日、他の辞書でも調べてみたいと思います。)

写真がぶれるということを、これまで私はネガティブな意味で捉えていました。でも、「ぶれる」が写真特有のものと思うと、急に魅力的な特性に感じてきました。言葉って面白いですね。

まとめ

最後に、東京都写真美術館の学芸員さんがおっしゃっていたことと、瀧口修造の言葉をご紹介して終わりたいと思います。

ストレートな写真でも、普通の風景を見ているのとはまた違った見方が見えてくることもシュルレアリスムの考え方の一つなんです。「日常的なところにある美を改めて認識する」意識が前衛写真の作家の根底にあるのかなと考えています。

この意味で超現實主義とは必ずしも実在を破壊加工するものではない。日常現実のふかい襞のかげに秘んでゐる美を見出すことであり、無意識のうちに飛び去る現象を眼前にスナップすることである

おまけ

実は写真の光沢があまり好きではなくて、現像するときは光沢なしを選択することが多々あります。今回、図録を購入して度々見返していると、現地で見た写真の光沢感が恋しくなっている自分がいました。またぜひ、生の写真の展示を観に行きたいです。(前期の展示を観に行かなかったことが悔やまれます…!)

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?