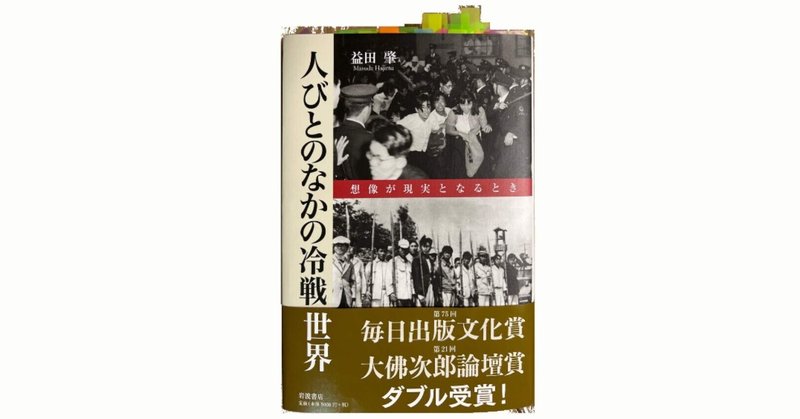

「人びとのなかの冷戦世界」 --ウクライナ戦争の今こそ読まれるべき本

「人びとのなかの冷戦世界」(益田肇著 岩波書店刊)を読んだ。付箋を50枚以上貼り付けた。1年のうち何冊かの本は、付箋を貼りはり読むが、こんなにたくさん付箋を付けるのはまれだ。「そうする値打ちのある本だ」と少し興奮しながら一気に読み通した。

本書は国の政治・外交史と、その国の社会思想史をタテ糸、ヨコ糸のように織り合わせて、「冷戦」期の世界の姿を、誰も見たことのないタペストリーのように紡ぎ上げた本である。

”一般的に言えば、これまでの冷戦研究においては、冷戦とは国際政治上の出来事としかみなされてこなかった。それゆえに主たる関心は権力の中枢、つまり政治指導者や政府高官の行為を分析することに集中しがちだった。(322頁)”

”(過去の冷戦研究を前にすると)、次のような印象を抱きがちになる。政治家や政府高官らの打算(あるいは誤算)が冷戦を引き起こし、それが社会や文化、人々の日常生活に大きな影響与えたのだと。・・・しかし、政治家と一般大衆、また政治と社会の関係は、それほど一方通行ではなく、むしろ、より双方向的で、はるかに複雑なものだった(97頁)”

「双方向」の作用を明らかにするために本書が採ったのは(米国や日本、中国などの)「戦後社会のローカル・ヒストリーを深く掘り下げ、普通の人びとの囁き、噂、心情を拾い集め」て得られた知見を「ワシントンや北京の朝鮮戦争政策の分析と融合させる」(12頁)アプローチだ。

大衆の心情が政治や外交を動かす作用を及ぼした事例として、印象的なローカル・ヒストリーが次々と紹介される。ここで一つひとつ紹介することはしないが、なかでも興味深かったのは、冷戦期に日米両国で起きた赤狩り、反共運動、(レッド)パージなどを社会思想史的に分析したくだりだった。

米国ではマッカーシー上院議員が主導した「赤狩り」が狭義の共産党員、社会主義者やシンパだけでなく、多くの進歩派まで巻き添えにした。従来、それはソ連共産主義に対する恐怖と敵愾心に煽られたヒステリーのように理解されてきた。

しかし、著者は、朝鮮戦争に反対した女性や戦時下の労使協調要請に従わない労働運動家が「共産主義者」「非米的」として、村八分のような社会的懲罰に遭ったり、黒人による公民権運動や都市の公営住宅事業や国民健康保険(構想) まで「社会主義的だ」として強い批判に晒されたことを挙げて、別の視点を提示する。

そこで標的にされた人びとは、イデオロギーというより、「社会的慣習や常識、ジェンダー規範、そして生き方」において「異端」「非米的」であることを咎められたというのだ(244頁)。

米国の社会や旧来の秩序は、第二次世界大戦によって大きな変動を経験した。戦争で男の働き手が減ったせいで女性の社会進出が進んだし、労働運動や黒人などマイノリティの権利主張も高まり、従来の社会的価値観が揺さぶられた。

これに対して、社会や秩序を元のすがたに戻し、権利主張によって高まった社会的な不協和音を鎮静化、鎮圧しようとする社会的な力が働き始めた。著者はこれを「草の根保守による揺り戻し」運動だとし、そこで共通鍵のように用いられたのが「共産主義」を理由とする糾弾だったとする。

同じことは日本でも起きていた。GHQの占領政策は、冷戦の激化によって労働運動の取り締まりや共産党員の公職追放(「レッド・パージ」)など「逆コース」を辿ったとされてきた。しかし、実際に起きたレッド・パージは、共産主義者とシンパを報道機関から排除せよというGHQの元々の指令を逸脱して、組合活動家など企業からみた「トラブルメーカー」にまで拡がり、GHQを慌てさせた。また、「揺り戻し」は、女性の政治参加に対する抵抗、抗議運動をする学生に対する退学などの懲罰、メディアの批判といったかたちで、日本でも起きていたのである。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

私は「政治家と一般大衆、また政治と社会の関係は双方向的である」、言い換えれば、民意のうねりが国の政治外交を動かすこともあるという著者の視点に強く惹かれた。最近の中国を見て、同じことを感じていたからだ。 我田引水になるが、近著「米中対立の先に待つもの」の一節を引用する。

”習近平主席がトップの座に就いてからの9年の間に、中国はずいぶん保守化、左傾化した(中国では左派が保守的とされる)。しかし、2020年からの1年間の保守化、左傾化の進行度合いは、それ以前の8年間の累計分を上回るものがあった。「2020年は転換点だった」と述べる理由の一つだ。

この変化について、「元来保守派である習近平主席が主導している」という解説をよく見かける。幾つも読んでいると、「独裁者習近平が14億人の中国を意のままに動かしている」気分になってくる。・・・・

しかし、常識で考えてみよう。人口が14億人もいる大国が、それほど一辺倒に1人の指示だけで動いているはずはない。習近平主席が14億人の方向を左右すると同時に、14億人(の集合意識)が習近平主席や中国共産党を動かす相互作用もあるはずだ。

本章はそんな仮説に立って、中国人の集合意識や社会のムードに焦点を合わせる。この1、2年に起きた中国の保守化・左傾化に関しては、中国人の集合意識や社会のムードが「本(もと)」で、習近平政権の政策や戦略は、この「本」に動かされた「末(すえ)」という性格もあると感じるからだ。とくに、コロナ・パンデミックを契機として、中国人の集合意識や社会のムードに起きた二つの変化を取り上げたい。”(拙著51頁)。なお、追記1を参照

私は、2020年にいちだんと深刻化した米中対立やコロナ・パンデミックが中国民衆の対米観に大きな影響を及ぼしたと感じて、そのことを本に書いた。そうしたら、本を刊行した一週間後、今度はロシアがウクライナに侵攻して「第三次世界大戦」という言葉が笑い事では済まなくなってしまった。近年次々と起こる重大事件は、世界の人びとの心情に深い影響を遺すだろう。今後それが民意のうねりを生じるなら、国際政治に再び大きな「相互作用」を及ぼすことになるはずだ。

その意味で、本書はウクライナ戦争が起きた今こそ広く読まれるべき本だ。一つ残念なことは、本書が定価5,500円もすることだ。完全に「学術書」値段で、これではみんなに読めと勧められない。出版社には是非、文庫か新書で廉価版を出版してもらいたい。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「政治家と一般大衆、また政治と社会の関係は、双方向的」という著者の問題提起は、今後の政治外交の研究にも大きな一石を投じると思う。言い換えれば、「外交研究だから、外交文書・記録をテキストにする」だけでは、物事の半面しか見たことにならないことが明らかになったと言えるのではないか。

著者益田肇氏は、日本の学者のお定まりコースを歩かず、新聞社勤務を経て海外で学者としての修行を重ねた人のようだ。そのおかげか、研究活動も得ている評価もグローバルで、バイタリティに溢れている(追記2参照)。今後の更なる活躍が楽しみだ。

追記1:断っておくが、私は上記のように「大衆と指導者の相互作用」を書いたからといって、「自分は著者と同じ発見をしていた」と自慢したい訳ではない。私の主張は感じたままの言いっぱなし、良く言っても仮説どまりだ。それに対して、著者は主張を「論証」するために、膨大な数の文件、とくにローカル・ヒストリーを収集、吟味する作業を行っている(そのことは巻末に挙げられた注、参照文献のリストが50頁以上に及ぶことからも明らかだ)。ここに「学術」とそうでない言説、研究者と評論家の違いがはっきり表れている。

追記2:長くなるので本文には載せなかったが、著者は朝鮮戦争期の中国の民情についても分析を行い、中国でも民意や社会動静が「義勇軍」の参戦決定に強い影響を及ぼしたことを分析している。さらに、この時代に起きた「鎮反(鎮圧反革命)運動」の対象になった処刑者や投獄者には、暴力団や秘密結社の成員、ごろつき、売春関係者などが多数含まれていたことを挙げて、(戦争と内戦で)「社会規範や道徳意識がほぼ崩壊状態に追い込まれ、治安の悪化と犯罪の大幅増を引き起こしていた」中国でも、「社会的浄化」「社会的、道徳的引き締めを求めるような一種の草の根保守的な傾向があった」(287頁)と述べている。

日、米、中、それぞれの国で、戦前の社会、秩序に戻ることを目指す「揺り戻し」運動が同時期に起きたことは、第二次世界大戦とその後の朝鮮戦争がこれらの国と民衆に遺した影響がどれほど深遠なものであったかを物語るようだ。

さて、「中国屋」の端くれとして、「朝鮮戦争期の中国を論じてある」と聞けば、論拠は何か気になる。そこで巻末の注を見ると、中国各地の档案館(各地の共産党のアーカイブズ)の民情報告がズラリと並んでいて、敬服させられる。また、中国の朝鮮戦争を論じる上で、昨今欠かせない沈志華氏の著作もキチンと挙げられている。それどころか、著者は档案館で調査を行うために沈志華氏に紹介状まで書いてもらっている。ここらへんが新聞記者修業を経た著者のバイタリティを感じさせるところだ(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?