問題設定と解決のそれぞれで 「具体と抽象」 をやってみよう (急がば回れ)

今回は、問題設定と解決についてです。

この記事でわかること

・具体と抽象を繰り返す 「急がば回れ」

・問題の磨き方

・二段階の解決方法

具体と抽象を行き来する問題解決の方法です。

あえて 「急がば回れ」 で遠回りをして問題設定と解決をやっていきます。

ぜひ記事を最後まで読んでいただき、お仕事での参考にしてみてください。

具体を抽象化する

今回の記事でご紹介する方法は、具体と抽象を繰り返すやり方です。

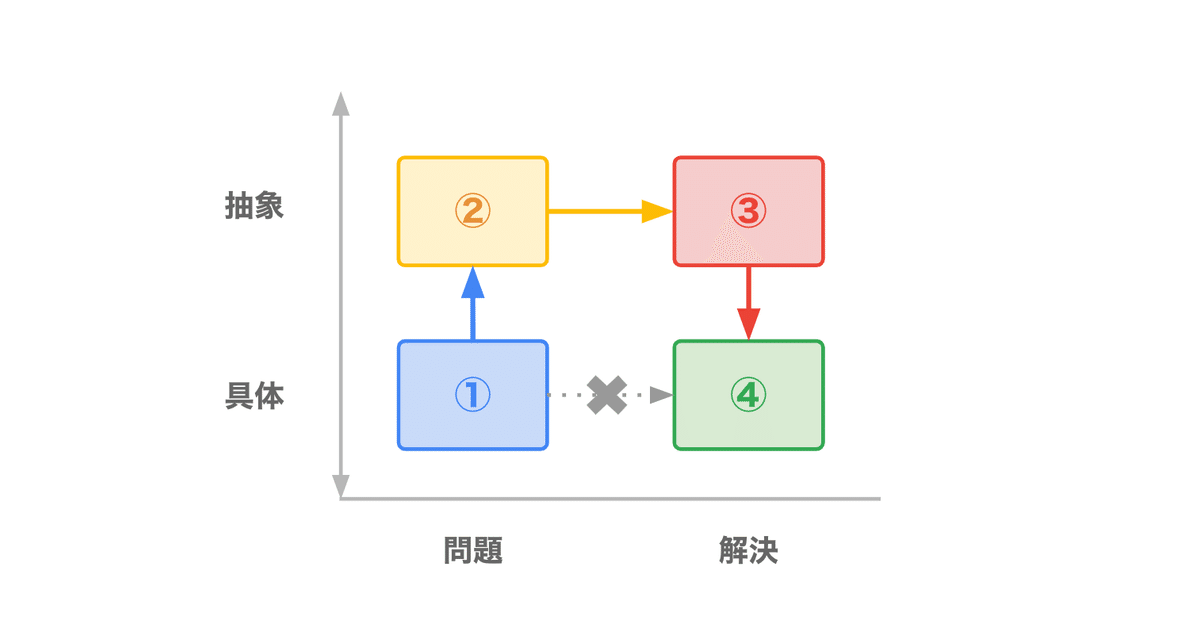

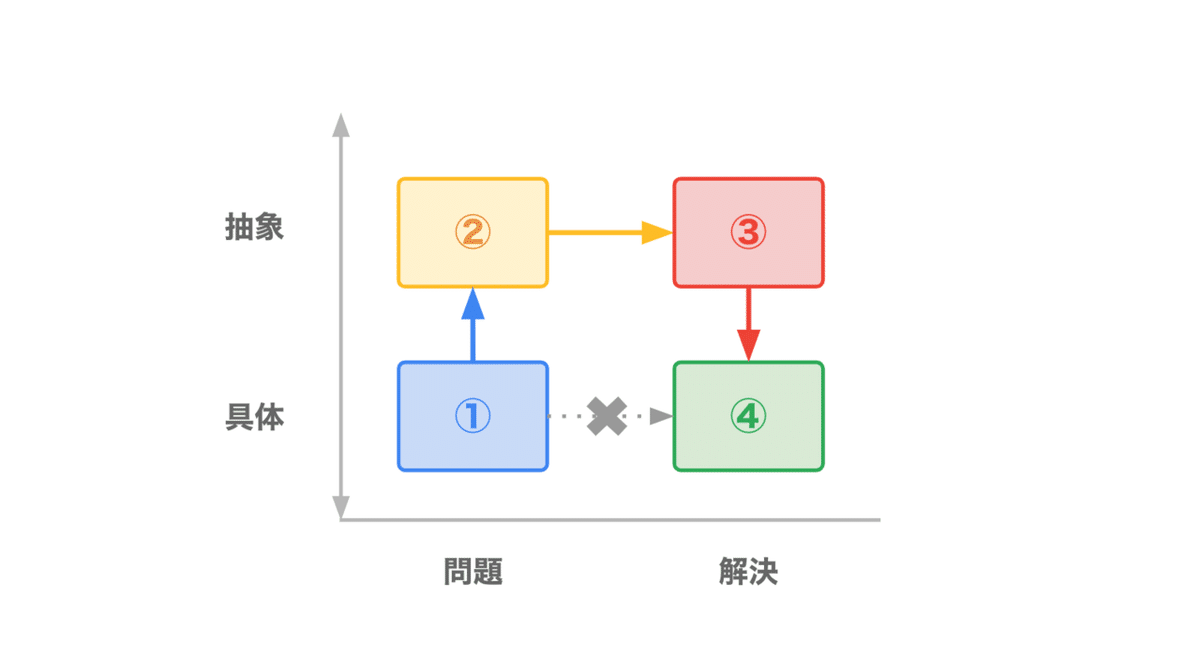

イメージは、図のようになります。

① → ② → ③ → ④ の順番で進めます。

ありがちな 「① → ④」 ではなく、あえて遠回りをします。

ちなみに ① から ④ に一足飛びに行くのは、例えば 「売上が落ちている」 という事象に対して、その裏返しの 「売上を伸ばすために訪問回数を2倍にしてがんばろう」 というような解決設定です。

そうではなく、まずやるべきは問題の磨き込みです。

では、① → ② → ③ → ④ のそれぞれで何をすればいいでしょうか?

問題設定と解決策のつくり方

4つでは、次のことをやります。

具体と抽象の往復運動

①: 起こった事象を洗い出す。グループ化をして構造化する [具体]

②: 問題の本質を見極める。真因が複数あれば優先順位付けをする (例: 解決インパクト × 解決のしやすさ or 時間軸の短さ) [抽象]

③: 解決方針の 「切り口」 の磨き込み [抽象]

④: 解決策のアイデアへの落とし込み (実行プラン) [具体]

3つ目と4つ目の解決策への補足をしておきます。切り口とアイデアの違いです。

切り口とアイデア

この2つは抽象度が異なります。

切り口とは、例えばフレームです。具体的なアイデアを出す前にフレームという枠組みを設定します。

問題解決のための条件と前提から、箱庭をつくるイメージです。箱庭という切り口 (着眼点) の完成度を高め、その中で、具体的なアイデアを考えていくのです。

具体と抽象を繰り返す 「急がば回れ」

① から ④ を通して、問題設定と解決方法のそれぞれで具体と抽象の両方を経て、問題解決をしていきます。

具体と抽象を繰り返す

・具体 → 抽象 (① から ②)

・抽象 → 抽象 (② から ③)

・抽象 → 具体 (③ から ④)

まとめ

今回は、問題設定と解決方法をどうやってつくっていくかでした。

ポイントは 「急がば回れ」 です。問題を具体から抽象化し、解決策もいきなり具体に入らずに抽象レベルで切り口をつくってから具体化します。

最後に今回の記事のまとめです。

具体と抽象を繰り返す 「急がば回れ」

①: 起こった事象を洗い出す。グループ化をして構造化する

②: 問題の本質を見極める。真因が複数あれば優先順位付けをする (例: 解決インパクト × 解決のしやすさ or 時間軸の短さ)

③: 解決方針の 「切り口」 の磨き込み

④: 解決策のアイデアへの落とし込み (実行プラン)

切り口とアイデア

具体的なアイデアを出す前に、切り口という枠組みを設定する。問題解決のための条件と前提から箱庭。切り口 (着眼点) の完成度を高め、その後に具体的なアイデアを考えていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?