ジャズ閉塞感からの脱却へのマイルス・デイヴィスの挑戦プロセス(再整理)

今回の記事は ジャズを題材として考えてきた『イノベーション』への具体的な手法を再度整理します

VUCA時代に必要なヒントを与えてくれます

クロスオーバーとは?フュージョンとは?

『クロスオーバー(Crossover)』とは?

ジャンルの垣根を乗り越えて音楽性を融合させるスタイルを指す音楽用語

1960年代後半~70年代前半は この呼称が使われていました

この時期は まだ試行錯誤の段階で ”音楽のジャンル”として特定できるほど 固まったものではなく 様々な形態が存在していたからでしょう

✅ 異なる分野の物事を組み合わせて新しい物事を作り出すこと

『フュージョン(fusion)』とは?

ジャズ・ロック・ラテン音楽など、ジャンルの異なる音楽を融合した音楽

1970年代後半から ”音楽ジャンル”の呼称として定着していきました

✅ 『融合』:複数の物がとけあって一体になること

✅ 『溶解』:溶けること。溶かすこと。

✅ 『統合』:二つ以上のものを一つにまとめおさめること

マイルス・デイヴィスの変革プロセス

マイルス・デイヴィスの1965年~1968年の黄金のクインテット【Miles Davis (tp) Wayne Shorter(ts) Herbie Hancock(p) Ron Carter(b) Tony Williams(ds)】

アコースティック・ジャズの極北であり到達点と言われた

4作目のアルバム『Nefertiti( 録音:1967/6/7 7/19)』

ここから変革に向けての本格的なプロセスがスタートします

① ジャズの”当たり前”を疑う

1曲目のタイトル曲『Nefertiti』で ジャズの”当たり前”をぶち壊します

この曲の演奏は 印象的な主旋律を 様々な音色 様々なアプローチ 様々な展開で繰り返し続けています

つまり ジャズの”当たり前” であった 即興演奏 がありません

② 既存メンバー(黄金のクインテット)でトライアル

『Miles In The Sky(録音:1968/1/16 5/16)』

✅【電子楽器の導入テスト】 ロン・カーター はエレキ・ベース ハービー・ハンコックはフェンダー・ローズを使用(♬ Stuff ♬)

✅【ギター・サウンドのテスト】ジョージ・ベンソンを参加させ初のエレクトリック・ギターをフィーチャーした曲(♬ Paraphernalia ♬)

✅【ビート・リズムのテスト】疾走感のある4ビート スロウな3拍子ワルツ R&Bな8ビート が組曲風に構成された楽曲(♬ Country Son ♬)

③ 新陳代謝(メンバーチェンジ)

『Filles De Kilimanjaro』

✅【既存メンバーの意志確認】(1968/06/19~21録音)

黄金クインテットでの演奏で3曲を録音(♬ Toutde Suite ♬ ♬ Petits Machins ♬ ♬ FillesdeKilimanjaro ♬)

この演奏を最後に ロン・カーターが脱退

✅【新メンバーとの組合わせ確認】(1968/09/24録音)

チック・コリア(piano, RMI Electra-piano)とデイブ・ホランド(double bass)が加入して2曲を録音(♬ Frelon Brun (Brown Hornet)♬ ♬Mademoiselle Marby (Miss Marby)♬)

④ レコードという録音作品に特化した音楽を作りへ

『In a Silent Way(録音:1969/02/18)』

✅ キーボード3人体制(チック・コリアとハービー・ハンコックのエレクトリック・ピアノ ジョー・ザヴィヌルのオルガン)

✅ ジョン・マクラフリンをギターで初起用

✅ 同一テイクを2度使うなど テープ編集技術導入

『Bitches Brew(録音:1969/08/19~21 1970/01/28)』

✅ 従来のジャズファン層を離れロックを聴く層へのアピールを強める

✅ 複数のドラムとパーカッションが組み合わさった複雑なリズムが特徴

✅ ジャズの枠を越えた名作する一方で賛否両論が非常に激しかった作品

このアルバムでマイルス初のグラミー賞を獲得

⑤ それぞれの音楽観へ

70年代のフュージョン界の主要なリーダーは そのほとんどがマイルス・バンドの出身者

ウェイン・ショーターとジョー・ザヴィヌル Weather Report を結成

チック・コリアはスタンリー・クラークらと Return to Forever を結成

ハービー・ハンコックは エレクトリック化したヒットアルバムを量産

マイルスの変革プロセスの教科書

マイルスの変革プロセスを整理すると下図になります

マイルスが行った変革は 強烈なリーダーシップの下 スピーディーに行われました

自分の信念を貫きますが メンバーからの意見も柔軟に受入れ 全員が共感する方向性を探り 前進していきました

私は 【変革プロセスの教科書】 と思っています

そしてリーダーに必要な心構えも教えてくれています

✅ 『個人へのリスペクト精神を忘れない』

音楽は競争じゃない。協調だ。

一緒に演奏して、互いに作り上げていくものなんだ。

グループを作る場合は、いろいろな人間を混ぜないと駄目だ。

持ち味ってもんが違うからな。

マイルスは バンドのメンバーたちに最大限の自由を与えたことも有名です

他のメンバーの力量を引き出すことが 自分の音楽を表現する最高の方法でバンドとしての全体最適になると考えていたと思います

✅ 多様性・個性を認めて受け入れる

いいプレーをするんなら、肌が緑だろうが、赤い息を吐こうがバンドに入れるよ。

相手の音楽を理解するっていうのは、その人間を理解するってことじゃないか。肌の色なんて関係ない。

音楽性の追求のためには 「人種は関係ない」 というスタンスを貫き通しました

✅ リーダーとしての覚悟と即決即断

オレみたいに何か新しいことをやろうとする人間は、無視されるリスクをいつも背負っているんだ。

すべての芸術的表現における創造性や才能には、年齢なんてないんだ。年季はなんの助けにもならない。

マイルスは 良きにつけ悪しきにつけ 自ら先頭に立ち 行動し 注目され 物議を醸すことによって ジャズにと止まらずに音楽業界を活性化させて 大きく前進させてきたことは間違いないです

そして 全ての行程で

その時に起こりつつあることに対して、オープンじゃないといけない。

という「革新的リーダーシップ」

まとめ

ジャズという音楽は マイルスひとりの力で進化してきた訳ではありませんが たったひとりの人間が これ程までの仕事を成し遂げて

異なる分野の物事を組み合わせて新しい物事を作り出すことの大切さ

教えてくれたことは事実です

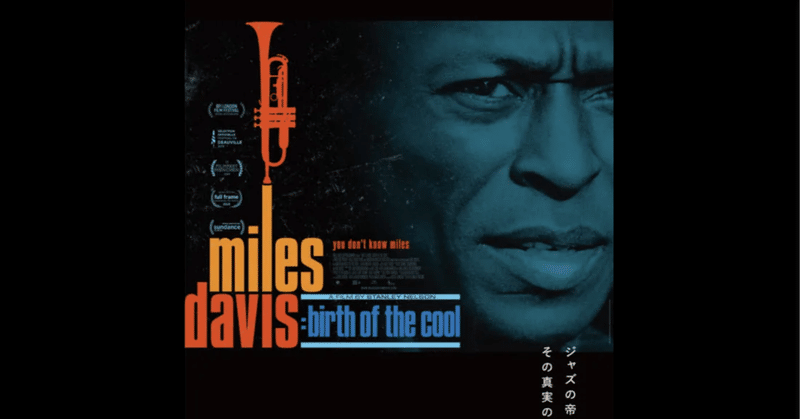

私もマイルスを「知ってるようで知らなかった」ことに気がついて 深く調べていくうちに ジャズの面白さ ジャズ以外のこと 多くのことを教わりました

そして一番学んだのが

試練はいつだってオレを10倍強力にするからな。

チャレンジするのは大好きだ。人生は変化であり、挑戦だ。

ということでした

『あんたは白人であること以外に何をしたんだ? オレかい? そうだな、音楽の歴史を5回か6回は変えたかな 』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?