【検証】ケニア人ランナー VS 日本人ランナー【何が違うのか】

どうも、「走る事」に携わるトレーナーのもっさんです。

私のnoteをご覧いただき、ありがとうございます。

長距離界では多くのケニア人選手が活躍していますね。そこで、「なぜ、ケニア人は速いのか」が話題になる事が多いです。

・ケニアの標高が高いから(標高;1600m〜2100m)

・走ることに長けた部族がいるから(カレンジン族やキクユ族)

・ケニア人全体が狩猟民族だから(ちなみに日本人は農耕民族)

などなどを理由に、語られる事が多い様です。(ネット情報です!)

確かに環境面の影響はあるんだろうなと思いながらも、この手の論文はないものか調べていると

ケニア人長距離選手の生理学的・バイオメカニクス的特徴の究明 ~日本人長距離選手の強化方策を探る~ 榎本靖士 (Free download)

を見つけました。かなりのボリュームで、また陸連や国立スポーツ科学センターが協力している論文とあって、読んでみました。

今回は、こちらの論文を私の意見も交えながらまとめていきます。

では、始めます。

この論文の目的と方法

Saltin ら(1995)によると、ケニア人選手が遺伝的および環境的要因により優れた持久力が養われていること、そして体型的な特徴から特有の走動作を身につけ、それが長距離走に適していることなどを示唆しているのだそう。

結構、昔からケニア人研究がされていたことに驚きでした。

本研究の目的は、ケニア人長距離選手の生理学的およびバイオメカニクス的特徴を日本人選手と比較して明らかにし、日本人選手に適した持久力および走動作の改善点および改善法を検討し、日本人長距離選手の強化に役立つ示唆を得ようとするものである。(原文のまま)

とのこと。ケニア人の良い特徴を分析し、活かす。いい目的ですよね。

国籍や遺伝の問題だと、諦めてしまうのはもったいなですよね。

〈研究方法〉

被験者の特徴は以下の通りです。

ケニア人および日本人一流選手を被験者とし、血液、体格、筋横断面積、トレッドミルテストにおける生理学的変量、走動作のバイオメカニクス的変量を計測した。血液では、全血液量を推定し、体格では三次元人体形状計測装置を用いて人体の体積を計測し、その後 CAD ソフトを用いて質量、質量中心位置、慣性モーメントを算出した。MRI は下腿、大腿、体幹における横断画像を撮影し、断面積を算出した。トレッドミルテストは、320m/min から 20m/min ごとに増大させ、1 セット 4 分間走を 1 分間の休息と血中乳酸濃度

の測定を 4 セットくり返した。走動作は直線走路においてモーションキャプチャと地面反力計を用いて計測した。(原文のまま)

ここからは、各項目の結果と私の考えを述べていきます。

各項目の結果

血液検査

赤血球とヘモグロビンの濃度には。群間で差はみられなかったとのこと。つまり、血液の濃度に差はないと。↓

赤血球1個の大きさや中に含まれるヘモグロビンの量は、日本人選手に比

べてケニア人選手が低く、粘性も低い傾向にあった。↓

ヘモグロビンが小さく、粘性が低いと、酸素運搬がしやすくなる?のかな。

また、血液量と最大酸素摂取量は有意な正の相関関係がみられたことから、血液の酸素運搬能力と酸素利用能力には、日本人選手とケニア人選手で差がないという事が言えそうですね。

体格

体格で日本人が唯一有意なのが、頭部のサイズだけとのこと。

それ以外は、ケニア人が有意に大きいと。身長・体重に大きさ差があるわけでないのでこの辺りは、大きな体格的特徴差なのかなと思います。

また、日本人とケニア人の下腿三頭筋の形状の違いがありそうで、日本人選手は筋腹(筋のふくらみ)がより下方から始まっており、ケニア人選手は腱が長く、筋腹がより上方から始まっていることに起因していると考えられるとしています。要するに、日本人は、下腿の長さに対して、ふくらはぎが大きいという事が言えます。

体格的特徴から見ても、面白いですね。これにより、慣性モーメントや関節の回転が大きくなり、効率的に走る事ができるという事ですかね。

筋の形態

すみません、文字で書くよりも、スクショの方がわかりやすいので。

赤字のところが、高い数字を示している部位。やっぱり、ランナーにも大腰筋なんですね。その他、股関節屈曲に関わる筋面積が大きい。

それにしても、下腿部の図。すごいな。明らかな差ですよね。こんなにも違うんや。この場合、ケニア人とシンスプリントや下肢の慢性頭痛の罹患率とか気になりますね。また調べてみよ。

トレッドミルテスト

340 m/min 走行時の酸素摂取量(340 VO2)は、日本人選手平均が 65.6ml/kg/min(60.0〜70.5)であったのに対して、ケニア人選手平均は 58.1ml/kg/min(52.7〜62.8)と有意に低かった。

どうやら、ケニア人は中距離選手の様な生理的特徴を持っている様です。

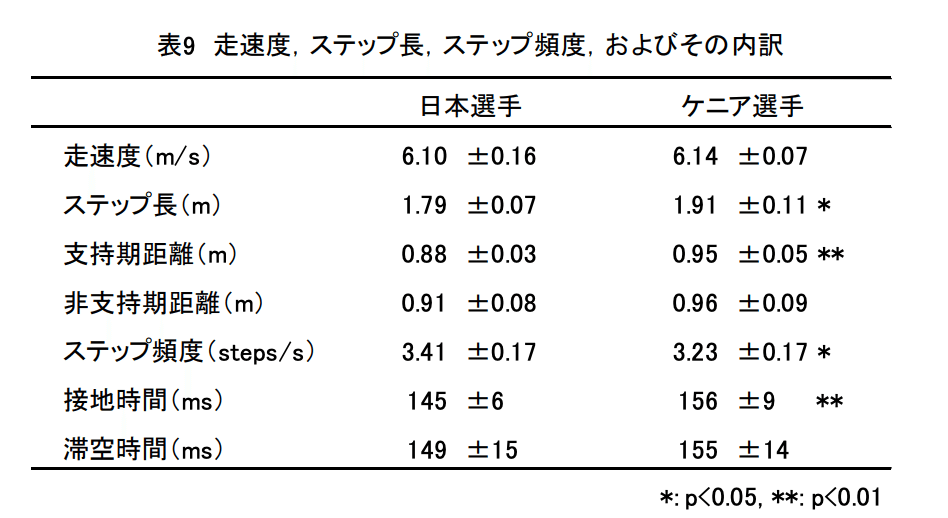

この図を見ると、ケニア人はストライドが長く、ピッチ少ない傾向にある事がわかります。滞空時間も違いますもんね。

これで見ると、日本人がピッチ型、ケニア人がストライド型という事が言えるのかなと思います。

接地のところにも差があって、支持期前半に下腿が大きく前傾し、その後大腿が大きくスウィングしている様子がわかります。

こんな感じ?

ケニア人の方が、下腿の前傾が強い分(スティックピクチャから)前に乗っていく感じが強い印象です。こういうので見ると、もう少し内転筋の筋面積があってもいい様に思いますが。

まとめ

① 血液の濃度には大きな差はみられないが、赤血球が小さく、血漿量が多いことから血液がより流れやすくより酸素を運搬できる可能性がある。

② 血液量はとくに多いわけではないが、ケニア選手に関わらず酸素摂取量が多い選手は血液量が多い。

③ 体格的特徴は、下腿が細長く、下腿の筋も小さいが、脚を前後にスウィングすることへの影響は小さい。(慣性モーメントは日本人選手と比較して小さくない)

④ アキレス腱が長く、腹筋(大腰筋)が発達している。

⑤ 生理学的特徴は、乳酸域値や最大酸素摂取量には大きな差はないと考えられるが、ランニングエコノミーが高く、高い走速度でのトレッドミル走を比較的楽に走ることができる。

⑥ キックしたのちの脚の前方スウィング開始あたりで大きな屈曲トルクをタイミング良く発揮している。(原文のまま)

身体特徴で、カバーできない点もありますが、股関節機能を中心にアプローチできることもありそうですね。

面白い論文でした。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。