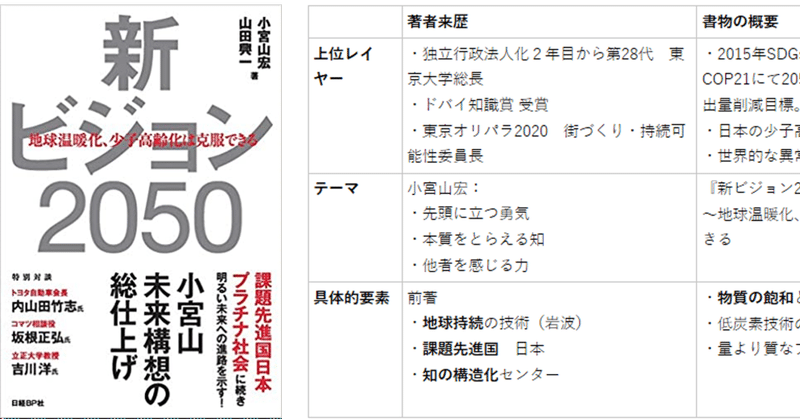

先の見えない2021年だからこそ、第28代東大総長による2050年予測を読んでみよう ~ 小宮山宏『新ビジョン2050』

2020年、大変な1年でしたね。私も、社内にある「リアルな場」が仕事の中心であったのに、4月から閉鎖となり、仕事の仕方を丸ごと変えながら試行錯誤で走り続けた1年でした。

明けた2021年もどうなるのか、ほとんど先が見えない、のが実感だと思います。

かといって、なにも想定せずに進めるよりも、やはり未来をある程度予測し、仮説を立てたうえで進めておいた方が、学びも実入りも大きいものです。

そこで2021年ではなく、もう少し遠く、2050年を見てこの1年を過ごしてみませんか?

ここでおすすめなのが小宮山宏氏の『新ビジョン2050』です。

--------

https://www.amazon.co.jp/dp/4822236579/

地球温暖化や資源枯渇、少子高齢化、格差問題など現代社会が抱える課題は多岐にわたる。

しかし、今ここで正しい方向に舵を切れば、私たちは明るい未来を実現できる。

元東大総長の小宮山宏が、単なる理想論ではなく、科学技術をベースに2050年のビジョンを描く

--------

本稿では小宮山 宏この『新ビジョン2050』について、「著者来歴、書物の概要と、想定する未来」を、その上位レイヤーと具体的要素も鑑みつつ紹介していきます。

本稿を通じて、同書の「序章部分」だけでも大きな示唆が得られますので、序章だけでも読む方が増えることを願っています。

著者、小宮山宏氏の来歴

著者の小宮山宏氏は、第28代 東京大学総長。東京大学が独立行政法人化されてから選出された初の東大総長。従来もより長期かつ広いスパンで「世界の中で日本と東京大学はどうあるべきか?」のビジョンを呈示。「欧米へのキャッチアップではなく、フロントランナーになること」、「本質をとらえる知」、「他者を感じる力」の3点を掲げて改革を進めた。

なお、小宮山氏、曰く、自身が20世紀から掲げてきた新パラダイムは特に4つ。

・持続可能性

・課題先進国

・知の構造化

・物質の飽和

このうち、持続可能性は、”サステイナブル”という言葉で十分に普及。課題先進国については省庁の資料などでは散見されるようになってきた。知の構造化については、知の構造化センターを基点に、学術の世界では徐々に広がっている。しかし、「物質の飽和」だけはなかなか浸透しない……と2015年くらいにおっしゃってました。

東京大学総長の任期を終えた後、三菱総研で新設された理事長職についています。なお、より小宮山氏を知りたい場合には、昨年11月に日経「私の履歴書」が連載されましたのでご興味があれば。

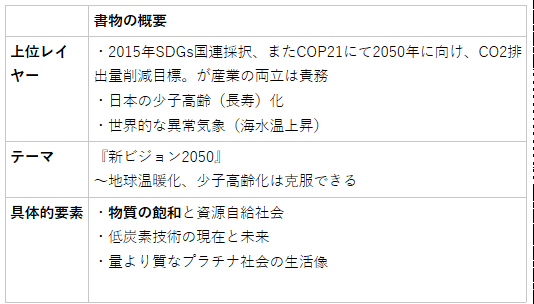

『新ビジョン2050』書籍の超概要

2015年、9月にSDGs(持続可能な開発目標)が国連で採択、12月には国連気候変動枠組条約第21回締約会議(COP21)にて、2050年に向けてのCO2排出量削減目標が定められた。その背景には、海水温上昇に伴う世界的な異常気象がある(台風の強大化や、梅雨における降雨量の増加など)。

一方で、日本の少子高齢化は進行し、いよいよ人口減少局面に入った。(小宮山先生は、高齢化より”長寿化”を提唱)

そのような中、満を持して出されたのが本書『新ビジョン2050~地球温暖化、少子高齢化は克服できる』

同書でのキーワードは”飽和”。人口や人工物の飽和により、国内や世界の需要が変わっていくこと、それに伴い産業構造の転換が必要なことを述べる。

この『新ビジョン2050』が、世の経済学者と一線を画している点。それは、この「産業構造の転換先」について欧米で小規模に成功している内容の後追い的提言ではなく、「日本が世界の範となるモデル」を科学的なデータとともにビジョンを描いている点である。

その際、『物質の飽和』を正面から解説するとともに、その『飽和する物質』をキーにして「資源自給社会」が理論的に実現可能であることを語る。そしてそれを証明するため低炭素技術の現在と未来を紹介。また、「量より質」なプラチナ社会の生活像について紹介している。

書物が想定している未来

この書物を通じ、小宮山氏が提唱しているのが、2050年の資源自給社会に向けて、高齢者含め幅広い人材が生涯にわたって活躍できるプラチナ社会(「シルバー(高齢者)xグリーン(エコ)=プラチナ」)。その実現を目指している。

これを推進している背景には、途上国の先進国化によるエネルギー消費量増加だけでなく、世界各国の少子高齢化が”日本同様に”起きる点がある。すなわち、少子高齢化は家電のガラパゴス化のような”日本固有の問題”ではなく、「日本が世界に先んじて経験している課題」である(課題先進国・日本)。つまり、少子高齢化の中での資源自給社会の実現は、「世界中で将来起きる課題」を先んじて解決することになる。これにより日本は「課題解決先進国」として世界に貢献できることを述べている。

実際に氏はプラチナ構想ネットワークを主宰し、企業数十社が加盟するとともに、150以上の自治体が首長名(主に市長)で参加している。この辺りは、東大総長経験者ならではであろう。この、「産官学」よりもさらに多様な「産業界、大学、自治体、アクティブシニア」といった多様な参加者が、互いの知を持ち寄って新しい「量より質重視の生活」を実現している例を示している。

なお、本稿を通じて、同書の「序章部分」だけでも大きな示唆が得られますので、読む方が増えることを願っています。

(序章だけで64ページありますが、その64ページだけでも並の新書版以上の知見は得られます)

同書の紹介9画面再掲(ここまでの3列)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?