なぜ望遠鏡の倍率は変えられるのか!?

望遠鏡を使うと、月などを拡大して見る事ができます。

なぜ、拡大できるのでしょうか?

---

望遠鏡の倍率は、

対物レンズ(主鏡)の焦点距離 ÷ 接眼レンズの焦点距離

で計算できます。

対物レンズ(主鏡)の焦点距離が1000mmで、接眼レンズの焦点距離が25mmの場合、倍率は

1000mm ÷ 25mm = 40倍

となります。

これは、覗いた像がどれだけ大きく見えるかを表します。

たとえば、40倍ならば、40万km離れたものが裸眼で1万kmの距離から見るのと同じ大きさで見えることになります。

(距離を40分の1まで縮めて見ることなります)

対象の大きさは距離の二乗に反比例する(距離が2倍遠くなると、大きさは1/4になる)ので、40倍で距離を1/40にすると、対象は160倍大きくなります。

(対象が40倍大きくなっているわけではないので、注意してください)

では、なぜ大きく見える(距離を縮める)のでしょうか?

ここでは屈折望遠鏡を例に考えます(反射望遠鏡でも光を集める、曲げる方法が異なるだけで同じになります)。

屈折望遠鏡の場合、対物レンズは凸レンズになります。

これは虫眼鏡と同じです。

虫眼鏡は対象を大きくする事ができます。

望遠鏡もこれと同じことをしています。

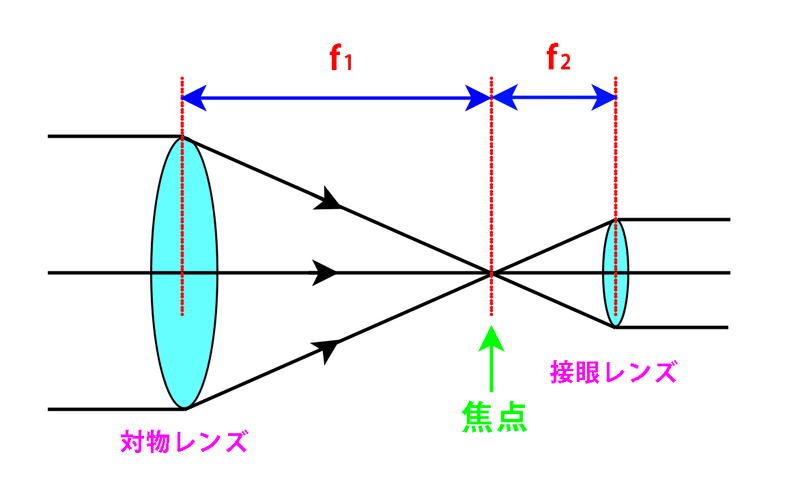

上図が望遠鏡のモデルイメージになります。

ここで焦点にある対象を大きくするのが接眼レンズ(=虫眼鏡)になります。

虫眼鏡の場合、屈折率が大きい(=焦点距離が短い)ほど、大きく拡大する事ができます。

つまり、焦点にある対象を接眼レンズで大きくしますので、接眼レンズを変える事で倍率が変わる。

接眼レンズの焦点距離が短くなれば、倍率が大きくなる(拡大できる)と言うのはOKだと思います。

では、対物レンズの方はどうでしょうか?

倍率は

対物レンズ(主鏡)の焦点距離 ÷ 接眼レンズの焦点距離

で計算できますので、対物レンズの焦点距離は長い(=屈折率が低い)方が高倍率になります。

接眼レンズ(=虫眼鏡)は、焦点距離が短い(=屈折率が大きい)ほど、大きく拡大できますが、それは対象(=焦点にできる像)が大きい方が有利になります。

対物レンズの焦点距離が長い(=屈折率が低い)ほど、焦点にできる像は大きくなります。

極端な例を挙げると分かりやすいですが、焦点距離が無限大であれば、それはレンズではなく、ただのガラスになりますので、反対側にできる像は対象と同じ大きさになります。

(鏡で反射しただけだと、反射した像は元の像と同じ大きさになりますよね)

ですので、対物レンズの焦点距離が長いほど、焦点にできる像は大きくなるのです。

まとめますと

・対物レンズの焦点距離が長いほど、焦点にできる像は大きくなる。

・接眼レンズの焦点距離が短いほど、焦点の像を拡大できる。

ので、

対物レンズ(主鏡)の焦点距離 ÷ 接眼レンズの焦点距離

で倍率が求められるのです。

そして、接眼レンズを変えると、倍率を変える事ができるのです。

一般に望遠鏡の適正倍率は、使用している望遠鏡の口径の1.5倍程度までと言われています。

(口径100mmであれば、150倍程度まで)

ですが、近年の優秀な望遠鏡は、複数のレンズを使用する事で色収差を消していますので、それ以上の倍率をかけても惑星であれば十分に見る事ができるかと思います。

その分、像は暗くなるので、口径の大きな望遠鏡が必要になります。

また、像を拡大する分、振動等のブレに弱くなりますので、丈夫な架台が必要になり、結果的に百万円オーバーの望遠鏡セットなんてことになってしまいますが。。。

(接眼レンズ一つで数万円なんてことも。。。)

宜しければサポートをお願い致します。ご厚意は天文ボランティア活動の資金とさせて頂きます。 これからも星空に興味を持っていただけるような記事を書きたいと思っています。