東海村つながるトークVol.3 開催レポート(前編)ー活動を知る、仲間を集めるー

こんにちは。T-projectです。

東海村つながるトークvol.3を12月17日に開催しました。T-project「つどえるサロン第3期」の参加者と、県内でプロジェクトを進めているゲストによる想いのつまった発表の様子を前編・後編に分けてお届けします。

はじめに

T-project 松崎(東海村役場)/ 鈴木(カゼグミ)より

松崎 東海村T projectがスタートして約1年。行政主体でない住民主体のまちづくりを目指しスタートしたプロジェクト「つながるトーク」でのプレゼンは今回で3回目を迎えました。

今夏からは「つどえるサロン」もスタートし、毎回3組が3ヶ月の間、東海村のまちづくりのアプローチや仲間探しを行っています。東海村のまちづくりに関わる人が少しずつ増えてきたのを感じています。

鈴木 T-projectは村をのまちづくりを担うコアメンバーを探そうとスタートしたプロジェクトです。村が主催ではありますが、行政の関わり方の基本は「そっと背中をおす役割」。役場のメンバーも「自分がやってみたいこと」を考える、いち住民として対等な目線で参加しているのが特徴です。

まちの0.1%の人が集うことで、地域に変化があると言われています。このプロジェクトに関わった人の輪からまちづくりが広がってゆくと良いですね。

それでは、プレゼンをスタートです!

▼ここからプレゼンスタート

①コロナ禍でもつながりをあきらめない!地域福祉発☆All TOKAIのまちづくり(古市こずえさん)

プレゼンのトップバッターは、

「なにごとも、誰かが『やろう』と言わないとはじまらないから、私は、最初にやると言った人の応援がしたい!もしやる人がいないなら私がやる!」が自身の主義だという古市さん。

社会福祉協議会で働く古市さんが今回話してくださったのは、身近な「福祉」について。福祉とは普段の暮らしの幸せのことという言葉からプレゼンはスタートします。

古市さん「社会福祉は、突き詰めるとまちづくりのことだと私は思っています。子供も障害のある人もお年寄りも、住民誰もが過ごしやすいまちにするための取り組みのことなのです」

古市さんら社会福祉協議会による、昨今の代表的な活動の例には、コロナ禍での取り組みが複数挙げられます。

例えば、学校が休校になり給食もストップしたことで、子供たちの食事が心配になった古市さんは、ひとり親家庭向けに村内飲食店のテイクアウトチケットを発行することを発案。思い立ってすぐ、自ら飲食店44店舗を回って交渉し、着想からわずか2週間でチケットと食事の引き換えをスタートさせました。

そのほかにも、マスク不足で困っている人のために、村内の有志を募って手作りマスクを作ってもらい集まった4000枚のマスクを福祉施設やお年寄りに配布したり、コロナ禍の情報入手やコミュニケーションに困っている人に向けたLINE講座を開催。年末年始の帰省を自粛した、村を出て一人暮らしをする大学生に東海村の食材をプレゼントするなどの取り組みも行いました。

古市さん「福祉って、寄付や施しの事と思われることがあるのですが、それは違う。みんながWin-Winの関係になれるものなんですよ」

今後は、令和4年3月にイベントと連動した「桜の下のチャリティヘアサロン」や、キッチンカーを呼んでの「子ども食堂」を計画しているそう。

古市さんのフットワークの軽さと、コロナ禍に迅速に周囲と協働できたことに参加者や他のプレゼンターから驚きの声や質問があがったところ、古市さんは笑顔でこう回答します。

古市さん「コツは、日頃からチームワークを培っておくことです。あとは、少しの強引さをもって誘うこと(笑)」

プレゼンの最後には、東海村が好きで、誰かのために活動がしたい人がいたら相談して欲しいと語ってくれた古市さん。ネットワークの紹介や仕事上詳しい助成金についてアドバイスができると話してくださいました。

東海村社会福祉協議会

https://www.t-shakyo.or.jp

②つなぐ・つなげる・つながる村を目指して~人マネに挑んで~(原進一郎さん)

人マネとは、「地域経営をリードするための人材マネジメント部会(以下人マネ)」のこと。時代や情勢の変化に合わせて、地域や自治体も柔軟に変化し、対応できるようにならねばならないという課題感から、東海村に関わる職員たちによってスタートしたプロジェクトです。今回のプレゼンター原さんもその課題に挑む、村の若手職員のひとり。

原さんが参加したのは、村のためにできることがないだろうかと考えたこと、そして「固定観念から、日頃自分は、型にはまった仕事をしてはいないだろうか?」という自分への問いから。

原さん「村の人や他の職員が、行政や仕事についてどう思っているのかを考えたことがなかったと気づき、私は変わる必要があると思ったんです」

地域の変化に対応するために自分は何ができるだろうか、と参加した原さんですが、「生粋の引っ込み思案」ゆえ、当初は参加に恐怖と不安しかなかったのだと話します。

活動では、住民との対話、職員との対話を何度も重ねました。当初は行政への不満や業務不安ばかりが上がってくるのではないかと構えていたと原さんは振り返りますが、対話の結果、聞こえてきたのは、東海村への暖かい言葉やポジティブな意見でした。

原さん「話してみてわかったことは、意外にも生活するための環境がコンパクトに整っていることや、交通のよさ、子育てへの支援の充実など、住民が強みだと感じている東海村の良い部分でした」

その後も住民対話などの活動を経て、人マネでは若手職員3人がチームになり議論を重ねたそう。時に、若手職員で夜中2時まで話し合ったこともあったのだとか。

その結果、「行政はどんなサービスを住民に対して行うことができるのか、どこに相談したらいいのか」を住民がわからないことも課題のひとつなのではないか、と気づいたという原さんたち。現在は、情報発信やつながりが必要だと痛感し、その手段を練っているところなのだと言います。

引き続き活動中の人マネ。地域のための、人・組織づくりというテーマのもと、日々アイデアを考えることを繰り返しています。「モヤモヤしている気持ちに対して、みなさんの生の声をさらに聞いて何ができるのかを考えてゆきたい」そう語ってくれました。

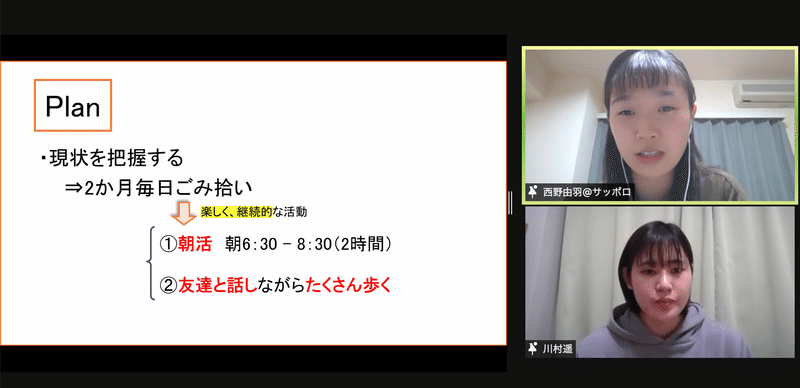

③「朝活×ボランティア」(ボランティア団体バタタ 西野由羽さん/ 川村遥さん)

ボランティア団体バタタ(以下バタタ)は、東海村出身の大学生が立ち上げたボランティア団体。大学進学のタイミングで東海村を出た学生4人が、帰省を利用して東海村でゴミ拾い活動を行っています。今回はメンバーの西野さんと河村さんが、活動の結果を報告します。

バタタのメンバーがボランティアをするに至った経緯は、生まれ育った大好きな東海村に恩返しがしたいという思いから。活動をスタートしたタイミングがコロナ禍による緊急事態宣言明けということも考慮して、少人数でも貢献できるゴミ拾いという方法を選んだことが始まりだと言います。

とはいえ、もともと村内のゴミのポイ捨が気になっていたという4人。帰省が叶った夏休みのタイミングで、現状把握のために、早速ゴミ拾いを実施します。なんと2ヶ月の間、毎朝2時間、雨天以外は活動をしたのだそう。

西野さん「毎日の活動で、ゴミが多く捨てられていた場所のデータをとったところ、駅西大通りともみじ通り・かえで通りに投棄が集中しているようでした」

その結果、ゴミは共通して「路肩に大型車がとまっていて見通しが悪く、車の停車時間がながいところ」「草が茂っていて、道路が整備されていない場所」「交通量が多いところ」に捨てられているケースが多いことが判明。ゴミの種類は、飲食物の梱包材が大半を占めることがわかったそう。このデータからバタタの4人はある考察を得ました。

川村さん「ゴミは、路上駐車が多く見通しが悪い場所や、草が生えて鬱蒼とした場所に隠す様に捨てられていました。草木でゴミが隠れることで、ゴミを捨てることへの罪悪感が減る場所にゴミは捨てられがちなのではないかと気づいたのです」

行動した結果から得た考察をもとに、4人は早速アクションを起こします。活動からとったデータをまとめて東海村村長を訪問し、草木の整備や伐採を役場に提案したのです。

バタタの報告を受け、東海村は早速、街頭エリアの草木を整備。現在では木や雑草が無い綺麗な通りに生まれ変わりました。

バタタが今後活動を続けるにあたって、解決したいことは、ゴミの回収問題と回収に必要な備品の調達について。現状メンバーの実家が厚意で、集めたゴミを回収してくれているため、「メンバーに依存しない拾ったゴミの回収場所の設置」や、ゴミ袋のほか、ゴミ拾いトングや手袋等の費用が自費となっているため「スポンサーからの提供」など、村内の企業や団体と連携をして解決してゆきたいのだそう。

西野さん「メンバー以外の住民が、気軽にこの活動に関わることができるようになるためにも、公設のゴミ回収場所の設置や、ゴミ袋や手袋を常備する場所ができたらと考えており、皆さんの力を借りられたらと思っています」

河村さん「私たちの場合は、友達と会って毎日話をするのが楽しかったからこそ、活動が楽しみになりました。今後、活動を広げるにあたっては、ゴミ拾いがコミュニケーションの場になり、健康維持、まちづくりの場として機能することを期待しています」

最後に、ここまで活動を続けてこられたことについて「なにより朝活として楽しんでいるからこそ、ボランティアが続けられた」と語る二人。今後の展開や、ごみ拾いがもつ、村内での新たなコミュニケーション機能の可能性に、会場からも注目が集まりました。

ボランティア団体バタタ

https://www.instagram.com/batata_pickup/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?